| Titel: | Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen mit drehbarem Roste bei einer Dampfmaschine an den Bädern du quai de Gêvres. |

| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XXXVI., S. 163 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen mit drehbarem

Roste bei einer Dampfmaschine an den Bädern du quai de

Gêvres.

Aus dem Bulletin de la Societe d'Encouragement Nro.

215. S. 164.

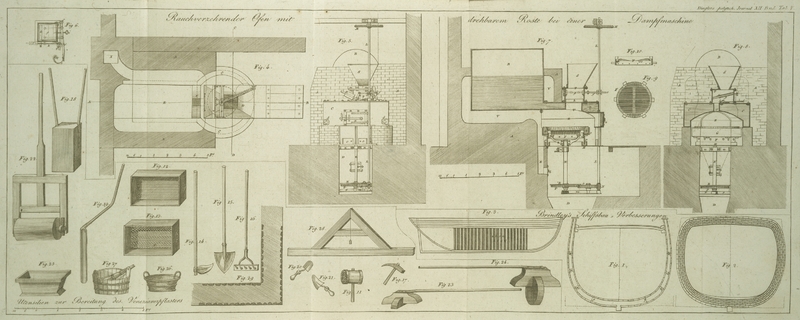

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber einen Rauch verzehrenden Ofen etc.

Oefen, welche ihren eigenen Rauch verzehren, und die

Nachbarschaft der Gießereien, Brauhaͤuser und groͤßerer

Feuer-Werkstaͤtte von dieser Plage befreien, sind seit mehr dann einem

Jahrhunderte ein Gegenstand der Bemuͤhungen der Pyrotechniker gewesen. Schon

in den ersten Baͤnden der Mémoires de

l'Academie des sciences findet sich die Beschreibung eines Rauch

verzehrenden Ofens, den Hr. Dalesme errichtete, und der

seinem Zweke

vollkommen entsprach. Der Herd war unter einem umgekehrten Heber angebracht, dessen

einer Arm, der als Schornstein diente, laͤnger war: sobald dieser Arm in

seinem Inneren erhizt wurde, erzeugte sich durch die in den kuͤrzeren Arm

einstroͤmende Luft ein Luftzug, der die Flamme auf den Herd zuruͤk und

unter dem Roste hinabtrieb, und dadurch Verbrennung des Rauches bewirkte.

Die zur vollkommenen und bequemen Verbrennung des Rauches noͤthigen

Bedingungen sind: eine solche Lage des Herdes, daß durch das Schuͤrloch

steter Luftzug nach dem Schornsteine Statt hat; 2. Zustroͤmung einer

Luftmasse auf das Feuerungs-Materiale, welche mit diesem in gehoͤrigem

Verhaͤltnisse istHr. Clément fand durch Erfahrung, daß man in der Praxis dreimal so

viel Luft auf das Feuerungs-Materials austroͤmen lassen muß, wenn der

Rauch vollkommen verbrannt werden soll, als die Theorie fodert. A. d. O.; 3. eine Erhoͤhung der Temperatur bei der Beruͤhrung der Luft

oder des Feuerungs-Materiales, welche zur Zersezung der Luft hinreichtDie Argand'schen Lampen zeigen eine eben so sinnreiche als nuͤzliche

Anwendung dieses Grundsazes. A. d. O..

Im J. 1802 haben die HHrn. Clément und Desormes diese Grundsaͤze auf die Oefen ihrer

Eisen-Vitriol- und Alaun-Fabriken zu Paris und Verberie im Dpt. de l'Aisne angewendet. Einige Jahre

spaͤter ließ Hr. Champy, der Sohn, in seiner

Schießpulver-Fabrike zu Essone, Rauch verzehrende Oefen zur kuͤnstlichen

Abtroknung des Schießpulvers errichten. Im J. 1808 wandte Hr. Gengembre bei dem Ofen der in der Muͤnze angebrachten Dampfmaschine

ein sehr sinnreiches Mittel zum Verbrennen des Rauches an, uͤber welches Hr.

Prony am 16. Jaͤner 1809 vor der I. Classe des

Institutes einen sehr vortheilhaften Bericht erstattete.

Als im J. 1814 der Inhaber der Baͤder unter dem Pont-Royal von dem Comité de salut publique eingeladen wurde, den

Bau seiner Oefen zu aͤndern, deren Rauch die Nachbarschaft

belaͤstigte, ließ Hr. Darcet

ruͤkwaͤrts am Ofen in der Hoͤhe des Herdes eine horizontale

Oeffnung durchbrechen, um dem Rauche die noͤthige frische Luft zu seiner Verbrennung zu verschaffen;

er ließ zugleich den Schornstein erhoͤhen, um dem Rauche mehr Zug zu geben,

und diese Abaͤnderungen hatten den beßten Erfolg.

Zu gleicher Zeit ließen die HHrn. Gebruͤder Blanc

zu Lyon nach dem Risse und den Grundsaͤzen des Hrn. Darcet einen Rauch verzehrenden Ofen bei ihrer Potasche Fabrik erbauen,

auf welcher sie Weinstein brannten. Dieser Ofen, der die Nachbarschaft beruhigte,

ist in dem Bulletin de la Société N. 130.

XIV. Jahrg., S. 87 beschrieben.

In den neuesten Zeiten haben mehrere Branntweinbrennereien und Zuker-Raffinerien zu

Paris, wie die Fabrikanten der thierischen Kohle, diese Rauch verzehrenden Apparate

angewendet.

Auch in England bedient man sich derselben seit mehreren Jahren mit dem beßten

Erfolge. Im J. 1801, kurz vor den Versuchen der HH. Desormes und Clement, hat Hr. Roberton zu Glasgow sich auf einen bei einer

Dampfmaschine angebrachten Rauch verzehrenden Ofen ein Patent ertheilen lassen. Sein

Verfahren bestand darin, daß er unmittelbar auf den Herd eine Schichte

aͤußerer Luft auffallen ließ, deren Maͤchtigkeit man mittelst eines

hoͤchst einfachen Mechanismus, welcher in der Stellung zweier schiefen

eisernen Platten bestand, die man von einander entfernen oder einander

naͤhern konnte, und zwischen welchen diese Luftschichte durchzog, reguliren

konnte. Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Platten stand mit der

atmosphaͤrischen Luft durch eine horizontale Spalte in Verbindung, die oben

an der Thuͤre angebracht war, und an welche diese Platten stießen.

Auch der beruͤhmte Watt beschaͤftigte sich

lang vor Roberton mit dem Verbrennen des Rauches bei den

Dampf-Maschinen. Seine Vorrichtung hatte viele Aehnlichkeit mit jener des Hrn. Roberton, nur daß die Luft unten durch den Rost herauf

kam, statt von Oben herab. Die erste ist also mit gerader, die zweite mit verkehrter

Flamme.

In dem Verhaͤltnisse als die Dampfmaschinen in England sich

vervielfaͤltigten, ward der Rauch derselben immer laͤstiger, und es

ward durch Parliaments-Acte, bei den vielen eingelaufenen Klagen, den Inhabern dieser

Maschinen befohlen, sich der bekannten Mittel zur Vermeidung des Rauches zu

bedienen. Allein alle bisher angewendeten Mittel kamen auf Kosten des

Feuerungs-Materiales, weil die kalte Luft, die man auf oder zwischen das Feuer und

den Kessel einstroͤmen ließ, waͤhrend sie allerdings den Rauch

verzehrte, eine bedeutende Verminderung der Hize erzeugte. Um diesem Mangel

abzuhelfen, hat man an den verschiedenen Rauch verzehrenden Vorrichtungen

verschiedene Verbesserungen angebracht: wir begnuͤgen uns hier, jener der

HHrn. Thompson, Spencer, Murray, Dikson, Stein, Wakefield

zu erwaͤhnen, die ist den englischen Journalen bekannt gemacht wurdenAlle hieher gehoͤrige Verbesserungen, haben wir aus den neuesten

englischen Journalen in diesem Journale mitgetheilt. Man vergl.

hieruͤber Band VIII. S. 27. Bd. X. S. 411. Bd. XI. S. 267. D..

Unter allen diesen Verbesserungen waren vorzuͤglich zwei, die den Beifall der

geschiktesten Fabrikanten erhielten. Die erste, jene des Hrn. Parker, des Sohnes, zu Warwick, laͤßt die Luft zwischen das Feuer

und jenen Ort eindringen, wo der Rauch in den Schornstein eintritt: dadurch wird die

Verbrennung des Rauches, wenn das Schuͤrloch genau verschlossen ist,

vollendet, und die Raschheit des Zuges der heißen Luft vermindert, die um den Kessel

zieht, ehe sie in den Schornstein eintritt. Der Zutritt der aͤußeren Luft

wird durch eine Klappe geregelt. Wenn man das Feuer des Morgens gehoͤrig

angeschuͤrt hat, wirft man auf den Rost, der von gewoͤhnlicher

Groͤße und etwas schief ist, soviel Kohle als fuͤr den ganzen Tag

noͤthig ist. Wenn das Schuͤrloch und die im Schornsteine angebrachte

Klappe geschlossen sind, so hat der Heizer nichts mehr zu thun; er sieht bloß, ob

der Dampf sich vermindert, und ruͤhrt dann das Feuer, um jene Kohlen zu

verbrennen, die noch nicht verbrannt sind: und dieß ist fuͤr den ganzen Tag

genug.

Die zweite Verbesserung, mit welcher wir uns vorzuͤglich beschaͤftigen,

ist jene des Hrn. Brunton zu Birmingham, der am 29. Jun.

1819 sich hierauf ein Patent ertheilen ließ. Der Ofen dieses geschikten Mechanikers,

der bereits in einer Menge englischer Fabriken eingefuͤhrt ist, wurde

neuerlich durch Hrn. Caillat, Inhaber der Baͤder

quai de gêvres, auch nach Frankreich

gebracht, und befindet sich dort an einer Dampf-Maschine von 6 Pferden, die nicht

bloß diese Baͤder, sondern auch jene des Erloͤsers, (Saint Sauveur, rue St. Denis) mit Wasser versieht.

Dieser auf Tab. V. dargestellte Ofen ist eine Art Athanor, oder ein Ofen mit einem Rumpfe. Er unterscheidet

sich von allen anderen dadurch, daß er mittelst eines sehr hellen Feuers die

moͤglich staͤrkste Wirkung erzwekt. Sein vorderer Theil Z, Fig. 7 und 8, besteht aus einem sehr

gedruͤkten Gewoͤlbe, und ist aus feuerfesten Ziegeln gebaut. Die

Flamme laͤuft in VV um den großen Kessel

B, dessen Form nichts Besonderes besizt. Ein

halbkreisfoͤrmiger Sieder C, der mit B einen Koͤrper bildet, ist vor dem Ofen und

uͤber dem Roste angebracht: er ist der unmittelbaren Wirkung der Flamme

ausgesezt, und in der Mitte desselben laͤuft ein Canal U durch, durch welchen das Feuerungs-Materials auf den Rost faͤllt:

zwei Haͤhne dd lassen das Wasser aus dem

Kessel ablaufen.

Die Aschengrube D, die unter dem Roste angebracht ist,

hat die Form eines Rumpfes; die Asche, welche laͤngs den Waͤnden

desselben hinabgleitet, faͤllt auf eine im Grunde desselben befindliche

Fallthuͤre, welche man oͤffnet, wenn man die Asche ausleeren will.

Hinter dem Roste befindet sich ein Canal, E, mit schiefen

Waͤnden, welcher die Schlaken und jene Asche aufnimmt, die uͤber den

Rand des Rostes gerathen sind. Man nimmt sie durch die Thuͤre b heraus.

Der Rost F ist kreisfoͤrmig und steht mit der

Groͤße des Kessels im Verhaͤltnisse; die Stangen, die ein Zoll weit

von einander entfernt sind, sind in der Mitte verduͤnnt, wie Fig. 9 zeigt. Er ist mit

einem Mantel, gg, von hoͤchst feuerfesten

Ziegeln umgeben, welcher die Kohlen zuruͤkhaͤlt und mit einem eisernen

Umschlage, oo, umfangen, der denselben

haͤlt.

Unter dem Roste befindet sich eine Rinne, HH, von

Gußeisen, die mit sehr trokenem Sande ausgefuͤllt ist, und in welcher der

innere Rand pp sich dreht. Durch diese Vorrichtung

soll der Luft im

Aschenherde der Zutritt in den Ofen nur noch durch den Rost moͤglich

werden.

Das ganze Sistem wird von einem Kreuze getragen, welches aus vier eisernen Armen

besteht, I, die von einem verticalen Stamme, K, gestuͤzt werden, der sich auf einem Zapfen in

einem Zapfenloche, rr, dreht, und durch einen

eisernen Buͤgel, n, noch mehr Festigkeit

erhaͤlt.

Der Mechanismus, welcher dem Roste seine drehende Bewegung ertheilt, besteht aus

einer verticalen Achse L, auf deren oberem Ende das

Triebrad M angebracht ist, welches von einem an einer

horizontalen Achse befestigten Triebstoke, der mit der Welle der Dampfmaschine

mittelst einer Trommel verbunden ist, in Bewegung gesezt wird. Wir haben diesen

Theil des Mechanismus hier nicht gezeichnet, weil er ohnedieß bekannt ist.

Die verticale Achse L traͤgt an ihrem unteren Ende

einen Drilling N, der in ein Zahnrad, O, eingreift, welcher das Rad P treibt, wodurch die Achse K und der Rost

gedreht wird. Eine Eisenplatte R, die uͤber

diesem Rade angebracht ist, hindert die Asche und die Schlaken vor dem Einfallen

zwischen die Zaͤhne des Rades O, dessen Gang

dadurch also nicht gestoͤrt wird.

Die Kohle wird in einen eisernen Rumpf, S, der

uͤber dem Ofen angebracht ist, eingeschuͤttet, und faͤllt aus

demselben in bestimmten Zwischenraͤumen in den Behaͤlter T, und hierauf, durch den Canal U, auf den Rost. Die Menge des auf einmal aus dem Rumpfe fallenden

Feuerungs-Materiales wird durch einen schiefgeneigten Schieber g regulirt, der durch denselben Mechanismus, welcher den

Rost dreht, zugleich hin und her bewegt wird, und zwar auf folgende Weise.

Ein mittelst einer Schraube in die verticale Achse (Siehe Fig. 6) eingelassener

Daͤumling, e, schlaͤgt bei jeder ganzen

Umdrehung auf den Arm eines Hebels f, der an seinem

hinteren Ende sich um den Punct f dreht. Dieser Hebel,

welcher mit dem Schieber a durch zwei eiserne

Baͤnder in Verbindung steht, schließt und oͤffnet diesen Schieber nach

Belieben, und laͤßt die in dem Rumpfe enthaltenen Kohlen durchfallen. Ein

Gegengewicht, l, welches an dem laͤngeren Arme

eines Winkelhebels, k, angebracht ist, der sich um den

festen Punct k dreht, fuͤhrt den Hebel f in seine vorige Lage zuruͤk, und schließt den

Schieber. Die groͤßere oder kleinere Oeffnung, die dieser Schieber lassen soll,

wird durch einen Regulator, q, bestimmt, der an der

rechten Seite des Behaͤlters T angebracht ist,

und aus einem Stuͤke Eisenblech besteht, welches Einschnitte von

verschiedener Tiefe fuͤhrt, und worauf sich der Hebel f stuͤzt: hiedurch entsteht nun ein mehr oder minder weiter

Durchgang. Ein anderer Schieber, h, im Grunde des

Behaͤlters T, der von Aussen durch die Stange i geregelt wird, unterbricht die Verbindung zwischen dem

Rumpfe und dem Roste, wenn man lezteren reinigen will, was durch Oeffnung der beiden

kleinen Thuͤrchen, cc, geschieht.

Die Thuͤre des Ofens a ist innenwendig mit Ziegeln

ausgefuͤttert, damit keine Hize verloren geht.

Die Zapfen des Drillinges N und des Rades O drehen sich in Zapfenloͤchern, welche in dem

Stuͤke Gußeisen m angebracht sind, das in einer

der Mauern des Aschenherdes gehoͤrig befestigt ist; ein anderes

Querstuͤk Eisen, r, welches in die Mauern des

Aschenherdes eingelassen ist, nimmt das Ende des Baumes k auf.

Man sieht aus dem Durchschnitte in Fig. 7, daß die Kohle

stets in dem engsten Theile des Ofens auf den Rost faͤllt, und da nur wenige

Kohlen auf einmal herausfallen, und der Rost sich immer dreht, wird das

Feuerungs-Materials sehr schnell getroknet, und der Rauch, der sich daraus

entwikelt, ehe er in den Schornstein X, Fig. 4, gelangt,

gezwungen, uͤber ein Flammenfeuer hinzuziehen, durch welches er beinahe ganz

verzehrt wird. Die Menge der zur Verbrennung noͤthigen Luft, welche durch das

Aschenloch eingefuͤhrt wird, haͤngt von der Menge der angewendeten

Kohle ab, und da es hier nicht, wie bei den gewoͤhnlichen Oefen,

noͤthig ist, die Thuͤre zu oͤffnen, um das Feuer

anzuschuͤren, wird der Kessel nicht durch das Einstroͤmen von neuer

Luft unaufhoͤrlich abgekuͤhlt. Da der Rumpf Kohlen fuͤr

2–3 Stunden enthaͤlt, so hat der Heizer wenig Arbeit. Es haͤngt

also weder der Aufwand an Kohlen, noch die Dauer des Kessels, auf welche die

Regelmaͤßigkeit des Feuers so vielen Einfluß hat, von der Laune des Arbeiters

ab, und beide lassen sich mit eben jener numerischen Genauigkeit, wie die

Geschwindigkeit der Maschine und die Fuͤllung des Kessels, bestimmen.

Dieser Ofen erspart 25–30 p. C. Kohle, und laͤßt sich an jeder Dampfmaschine

anbringen, ohne daß man den Kessel dadurch aͤndern duͤrfte. Der

Kohlen-Verbrauch ist 3 Hektolitres in 12 Stunden, d.h., ungefaͤhr 12 Franken.

Die Kohlen lassen beinahe gar keine Schlaken auf dem Roste, so daß der Heizer oft

den ganzen Tag lang nichts dabei zu thun hat, und die Thuͤre in den Ofen

nicht oͤffnen darf.

In einer Baumwollen-Spinnfabrike zu La Chapelle bei Paris befindet sich an einer

Dampfmaschine gleichfalls ein Ofen mit drehbarem Roste; allein an diesem Ofen ist,

statt des Schiebers ein Cylinder mit Laͤngenfurchen, welche eine gewisse

Menge Kohlen auf einmal aufnehmen.

Erklaͤrung der Figuren.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.

Fig. 4. Plan

des Ofens und des Kessels in der Hoͤhe der Aschengrube.

Fig. 5. Aufriß

dieses Ofens von der Vorderseite.

Fig. 6. Ansicht

uͤber dem Schieber des Kohlenbehaͤlters und des Hebels, der denselben

abwechselnd oͤffnet oder schließt.

Fig. 7.

Seiten-Durchschnitt des Ofens und des Kessels nach der Linie AB des Grundrisses.

Fig. 8.

Senkrechter Durchschnitt nach der Linie CD.

Fig. 9. Rost

des Ofens von Oben.

Fig. 10.

Durchschnitt desselben Rostes und seiner Einfassung von Baksteinen.

AA, der Ofen;

B, der Kessel;

C, der Anhangs-Kessel oder Sieder (bouilleur), der mit dem Kessel Einen Koͤrper

bildet;

D, die Aschengrube;

E, Canal, durch welchen die Schlaken hinabfallen, die dem

Roste entgingen;

F, der sich drehende Rost aus geschlagenem Eisen, dessen

Stangen in der Mitte und an den Enden verduͤnnt sind;

G, der Mantel aus feuerfesten Ziegelsteinen, der den Rost

umgibt, und von einem eisernen Umschlage, oo,

gehalten wird;

H, kreisfoͤrmige mit trokenem Sande

gefuͤllte Rinne, in welchem sich der eiserne Rand pp dreht, und hindert, daß die Luft des Aschenloches auf keinem anderen

Wege als durch den Rost in den Ofen gelangt;

I, Kreuz von Eisen, auf welchem das ganze Sistem

ruht;

K, verticale Achse, welche den Rost dreht; das untere

Ende dieser Achse dreht sich als Zapfen in einem Zapfenlager aus Gußeisen.

L, senkrechte vorne am Ofen aufgerichtete Spindel, welche

von einem gegossenen eisernen Kerbrade, M, das auf ihrem

oberen Ende aufgezogen ist, bewegt wird.

Das Rad M wird von einem anderen Rade bewegt, welches

mittelst einer Trommel auf seiner Achse mit der Dampf-Maschine verbunden ist.

N, Drilling an dem unteren Ende der Spindel L;

O, Zahnrad, welches von dem Drillinge N bewegt wird.

P, ein anderes gegossenes auf der Achse K aufgezogenes Rad, in welches das Rad Oͤ eingreift. Dieses Rad dreht sich in zwei

Minuten einmal herum, und theilt seine Bewegung dem sich drehenden Roste mit.

R, Platte von gegossenem Eisen, welche das Rad P dekt, und dasselbe vor der durch den Rost

herabfallenden Asche und vor den Schlaken schuͤzt, damit sie nicht die

Bewegung desselben hindern;

S, Rumpf von Gußeisen, in welchen man die Steinkohlen

schuͤttet;

T, vierekige Buͤchse von Eisen, in welcher der

Schieber in einem Falze laͤuft;

U, Canal, durch welchen die Kohlen auf den Rost

fallen;

V, Zugroͤhren fuͤr die Flamme unter und um

den Kessel;

X, Schornstein;

Z, Woͤlbung des Ofens.

a, Thuͤre des Herdes, innenwendig mit Ziegeln

bekleidet;

b, kleine Thuͤre des Canales E, durch welche man die durch den Canal herabgefallene

Asche und die Schlaken wegschafft;

cc, kleine Thuͤrchen, die an den leeren Raum

um den Rost stossen, und die man oͤffnet, wenn man denselben reinigen

will;

dd, Haͤhne, durch welche man den Kessel

leert;

e, Daͤumlig an der Spindel L;

f, Hebel, dessen Mittelpunct der Bewegung f ist, und der an seinem vorderen Ende eine Pfote

traͤgt, auf welche der Daͤumling waͤhrend seiner Umdrehung

abwechselnd aufschlaͤgt. Dieser Hebel f ist mit

zwei Baͤndern versehen, welche den Schieber g,

der schief geneigt ist, um das Herabsteigen der Kohlen zu beguͤnstigen,

abwechselnd oͤffnen und schließen;

h, Klappe, die man gaͤnzlich schließt, wo man den

Ofen still stehen lassen will;

i, eiserne Stange, die mit einer Hand versehen ist, und

die Klappe bewegt;

k, Winkelhebel, der die Bewegung des Hebels f regelt, und der sich um den festen Punct k dreht;

l, Gegengewicht an dem aͤußersten Ende des vorigen

Hebels, der, indem er den Hebel f, wenn er von dem

Daͤumlinge befreit ist, in seine vorige Lage zuruͤkfuͤhrt, und

den Schieber g schließt;

m, ein Stuͤk Gußeisen mit Zapfenloͤchern,

in welchen sich die Zapfen der Baͤume L und des

Rades O drehen;

n, Buͤgel zur Befestigung und Aufrechthaltung des

Baumes k;

oo, eiserner Reifen, welcher die Ziegel-Bekleidung

GG umgibt;

pp, unterer Rand des Rostes, welcher sich in dem

mit Sande gefuͤllten Ringe HH dreht;

q, Regulator von Eisen, durch welchen die Weite der

Oeffnung des Schiebers g bestimmt wird;

v, Zapfenlager, zur Aufnahme des Zapfens des Drehe-Baumes

k.

Tafeln