| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Heben von Wasser, welche Maschinen übrigens auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und mit Dampf oder einer anderen Triebkraft betrieben werden, auf welche sich John White, Ingenieur und Eisengießer von Southampton, am 28. März 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. II., S. 3 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an den Maschinen zum Heben von

Wasser, welche Maschinen uͤbrigens auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und mit

Dampf oder einer anderen Triebkraft betrieben werden, auf welche sich John White, Ingenieur und

Eisengießer von Southampton, am 28. Maͤrz

1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1835, S. 91.

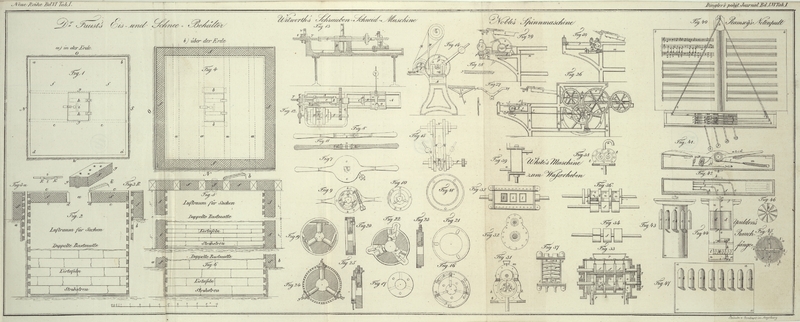

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

White's verbesserte Maschinen zum Heben von Wasser etc.

Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, bezieht sich auf die kreisenden

Wasserhebemaschinen, die, wenn sie durch Dampf betrieben werden, auch als

Dampfmaschinen dienen koͤnnen, wie dieß aus der nun gleich folgenden

Beschreibung hinlaͤnglich erhellen wird.

Fig. 31 gibt

eine Endansicht einer rotirenden Pumpe, woran der in Fig. 32 ersichtliche

Dekel abgenommen ist, damit die inneren Theile der Maschine desto anschaulicher

werden.

Fig. 33 ist

ein Laͤngenaufriß derselben Maschine, woran das Gestell im Durchschnitte

dargestellt ist.

Fig. 34, 35 und 36 stellen

einzelne Theile der Maschine in etwas groͤßerem Maßstabe vor. Gleiche

Buchstaben beziehen sich an allen diesen Figuren auf gleiche

Gegenstaͤnde.

a ist eine Walze, welche ich die Treibwalze nenne, und

an der sich vier hervorragende Ringe b, b befinden, so

daß die Walze auf diese Weise in drei Faͤcher c, c,

c abgetheilt ist. In jedes dieser Faͤcher kann das Wasser durch

einen eigenen Canal ein- und wieder austreten, wie dieß sogleich deutlicher

werden wird. d, d, d (Fig. 31) sind drei

Kolben, von denen durch jedes der Faͤcher c einer

geht, wie dieß aus Fig. 33 und 36 ersichtlich ist. f ist eine andere Walze, deren Durchmesser jenem der

Walze a gleichkommt, und welche gleiche Geschwindigkeit

mit ihr hat, indem an den Wellen dieser beiden Walzen a,

f ganz gleiche Zahnraͤder g, g

angebracht sind. Die Walze f ist in drei Faͤcher

abgetheilt, welche genau in die Faͤcher c, c, c

eingreifen. An jedem der drei Theile der Walze f ist an

dem ihren entsprechenden Kolben gegenuͤber liegenden Theile ein Ausschnitt

angebracht; so wie sich daher die Walzen umdrehen, werden die Kolben nach einander

an die an der Walze f befindlichen Ausschnitte gelangen,

und da sich die Kolben an dem Umfange der Walze a in

gleichen Entfernungen befinden, so werden sich jederzeit zwei der Kolben in

Thaͤtigkeit befinden, sobald der eine seinem Ausschnitte gegenuͤber zu

stehen kommt. In Fig. 31, 33 und 36 ist h

der Eintrittscanal, der

durch das Ende der Walze a geht, der sich nur so weit

erstrekt, als das erste Fach c reicht, und der sich an

der einen Seite des Kolbens dieses Faches befindet. i

ist der in der Walze a angebrachte

Ausfuͤhrungscanal; er reicht von dem ersten Fache c bis zum anderen Ende der Walze a, und

befindet sich an der anderen Seite des Kolbens. Hieraus folgt, daß alles Wasser,

welches sich in dem ersten Fache c befindet, bei der

Umdrehung der Walzen a und f

von dem Kolben durch den Ausfuͤhrungscanal i

ausgetrieben wird, indem das Wasser an jenen Stellen, wo die beiden Walzen a und f einander

beruͤhren, nicht zwischen denselben entweichen kann. Was das zweite Fach c betrifft, so hat auch dieses einen

Einfuͤhrungscanal, der in der Walze a von

demselben Ende herfuͤhrt, wie an dem ersten Fache; und eben so ist auch ein

Ausfuͤhrungscanal angebracht, der von dem zweiten Fache an das andere Ende

der Walze a fuͤhrt. Gleiche Einrichtung ist auch

an dem dritten Fache getroffen, und in Folge dieser Einrichtung tritt die

Fluͤssigkeit an dem einen Ende der Walzen ein, an dem anderen Ende hingegen

wieder aus. Die Einfuͤhrungs- und Ausfuͤhrungscanaͤle in

der Walze a werden gleich beim Gießen derselben

gebildet, indem sie bloß Oeffnungen sind, welche nach der Laͤnge der Walze

a in die Faͤcher c, und von diesen Faͤchern c an das

andere Ende der Walze a fuͤhren. Allein der

Einfuͤhrungs- und der Ausfuͤhrungscanal werden an jedem dieser

Faͤcher c durch die Kolben so getrennt, daß die

Fluͤssigkeit nicht eher von dem einen in den anderen uͤbergehen kann,

als bis die Walzen eine Umdrehung gemacht haben. Die Maschine wird daher, wenn man

die Walzen a und f durch

irgend eine auf eine der Achsen wirkende Kraft in drehende Bewegung versezt, ein

sehr kraͤftiges Mittel zum Heben oder Treiben von Wasser an die Hand geben.

Zu bemerken ist jedoch, daß der untere Theil des Gehaͤuses k, Fig. 31, 32 und 33, genau gebohrt, und

die Ringe an der Walze a so geliedert seyn

muͤssen, daß kein Wasser von dem einen Fache in das andere uͤbertreten

kann.

Fig. 35 zeigt

einen Grundriß des Cylinders oder Gehaͤuses k,

woran man die Oeffnungen l, l, l fuͤr den

Durchgang der drei Theile der Walze f, welche in die

Faͤcher c einzutreten haben, ersieht. Ueber der

Walze f ist der Dekel m

angebracht, der, wie die Zeichnung zeigt, mittelst hervorstehender Randstuͤke

auf den Cylinder k gebolzt ist. Die zwischen den drei

Theilen der Walze f befindlichen leeren Raͤume

sind mit einer Liederung ausgefuͤllt, deren Druk mit Schrauben regulirt

werden kann. In Fig. 33 ist n die an dem einen Ende der

Maschine befindliche Eintrittskammer, in welche sich die drei in die Faͤcher

c fuͤhrenden

Einfuͤhrungscanaͤle oͤffnen; o

hingegen ist die

Austrittskammer, in welche am anderen Ende der Walze a

saͤmmtliche Ausfuͤhrungscanaͤle muͤnden. Es ist daher

offenbar, daß, wenn die Roͤhre p mit einem

Brunnen in Verbindung gebracht und eine der Wellen der Walzen a, f in Bewegung gesezt wird, durch die Roͤhre q ein ununterbrochener Wasserstrahl ausgetrieben werden

wird. Es versteht sich uͤbrigens, daß man auch eine groͤßere oder

geringere Anzahl von Faͤchern c anwenden kann,

wenn dieselben nur mit den beschriebenen Ein- und

Ausfuͤhrungsgaͤngen versehen sind.

Nachdem ich hiemit den auf das Heben von Wasser bezuͤglichen Theil meiner

Erfindung beschrieben, will ich nun zeigen, wie meine Maschine durch Dampf betrieben

werden kann, und wie sie die Dienste einer Dampfmaschine leistet. Die bei Fig. 31, 32, 33, 34, 35 und 36

beschriebenen Theile bleiben in diesem Falle ein und dieselben; doch muß mit noch

groͤßerer Sorgfalt darauf gesehen werden, daß sie saͤmmtlich so genau

als moͤglich und dampfdicht passen; auch muß Vorsorge getroffen werden, daß

die Theile gehoͤrig schluͤpfrig erhalten werden. Ich bringe zu diesem

Zweke den Trog r an, in welchem Oehl enthalten ist, und

in welchem sich solche Oeffnungen befinden, daß fortwaͤhrend ganz kleine

Troͤpfchen Oehl auf die obere Walze f

herabfallen. Die Roͤhre p wird mit einem

Dampfkessel in Verbindung gesezt, und wird also zur Dampfroͤhre; die

Roͤhre q hingegen wird, wenn die Maschine mit

niederem Druke arbeiten soll, mit einem Verdichter verbunden; soll die Maschine aber

eine Hochdrukmaschine werden, so muß sich diese Roͤhre q in die atmosphaͤrische Luft oͤffnen, indem der Dampf durch

sie entweicht, nachdem er seine Wirkung vollbracht hat. Der bei der Roͤhre

p eintretende Dampf erfuͤllt die Kammer n, gelangt aus dieser durch die drei

Einfuͤhrungscanaͤle in die Faͤcher c, und wirkt in diesen auf die Kolben, indem die drei Theile der Walze f Widerlager bilden, gegen welche der Dampf

druͤkt. Sobald die Kolben aber an den entsprechenden Ausschnitten in der

Walze f anlangen und voruͤber gegangen sind, wird

der Dampf an der anderen Seite des Kolbens durch die

Ausfuͤhrungscanaͤle in die Kammer o und

von hier in den Verdichter oder in die freie Luft gelangen, je nach der Art, zu der

die Maschine gehoͤrt.

Der zweite Theil meiner Erfindung bezieht sich auf eine andere Einrichtung einer

rotirenden Maschine zum Druͤken oder Treiben von Wasser oder anderen

Fluͤssigkeiten. Dieselbe besteht naͤmlich in zwei Schrauben, welche

sich in einander bewegen, und welche durch zwei an den Achsen dieser Schrauben

angebrachte Zahnraͤder mit gleichen Geschwindigkeiten umgetrieben werden.

Diesen Theil meiner Erfindung ersieht man aus Fig. 37, 38 und 39. Fig. 37 ist

naͤmlich ein Grundriß, woran der obere Theil des Gehaͤuses abgenommen

ist. s, s ist eine recht- und eine linkhandige

Schraube, welche so genau als moͤglich in einander passen, und deren Achsen

sich in Zapfenlagern drehen, welche an den Enden des Gehaͤuses t angebracht sind. Das Gehaͤuse t ist ausgedreht, und den Schrauben s, s angepaßt, wie dieß die Endansicht Fig. 38 zeigt, an der der

Dekel abgenommen ist. Fig. 39 ist eine

Seitenansicht. u ist das Saugrohr und v die Ausfuͤhrungsroͤhre; w, w sind Zahnraͤder, die sich an den Achsen der

Schrauben s, s befinden. Es erhellt offenbar, daß wenn

eine dieser Achsen in Bewegung gesezt, und die beiden Schrauben s, s folglich gegen einander umgedreht werden, das bei

u eintretende Wasser in der Richtung der Schraube

und bei dem Punkte v ausgetrieben werden wird.

Ich weiß wohl, daß bereits verschiedene Versuche gemacht wurden, Pumpen oder

Dampfmaschinen zu verfertigen, an denen sich zwei Walzen, von denen die eine

Ausschnitte und die andere vorragende Kolben hat, gegen einander bewegen. Ich

gruͤnde daher meine Anspruͤche hier nur auf meine Methode, die

Ein- und Ausfuͤhrungscanaͤle anzubringen, so wie auf den in

Fig. 37,

38 und

39

abgebildeten Apparat, an welchem sich eine recht- und eine linkhandige

Schraube zu dem angegebenen Zweke gegen einander bewegen.

Tafeln