| Titel: | Verbesserungen im Spinnen der Wolle, worauf sich James Noble, Worstedspinner von Halifax in der Grafschaft York, am 20. Febr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. VIII., S. 22 |

| Download: | XML |

VIII.

Verbesserungen im Spinnen der Wolle, worauf sich

James Noble,

Worstedspinner von Halifax in der Grafschaft York, am 20. Febr. 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1835, S. 85.

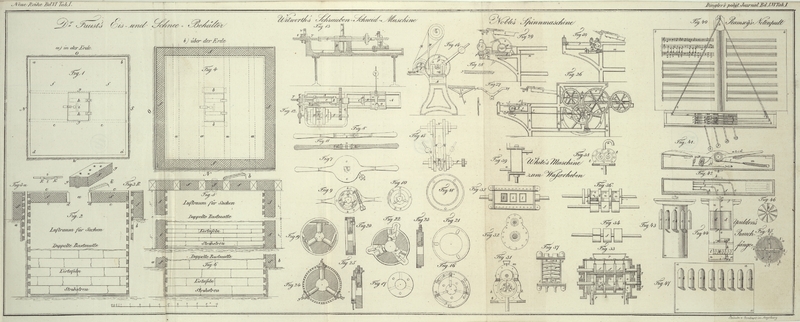

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Noble's Verbesserungen im Spinnen der Wolle.

Meine Erfindung besteht in einer neuen Verbindung verschiedener bekannter

Vorrichtungen zu einer Wollspinnmaschine.

Fig. 26 ist

ein Seitenaufriß einer nach meiner Erfindung erbauten Maschine. a ist die Treibwelle, welche durch ein Laufband oder

durch ein Raͤderwerk, welches in der Zeichnung der Deutlichkeit wegen

weggelassen ist, von irgend einer Triebkraft her in Bewegung gesezt wird. Diese

Welle laͤuft nicht von einer bis zur anderen Seite der Maschine durch,

sondern sie dreht sich in Zapfenlagern, welche nur an der einen Seite des Gestelles

h auf irgend eine Weise angebracht, in der Zeichnung

aber nicht dargestellt sind. In Folge dieser Einrichtung beeintraͤchtigt die

Bewegung dieser Welle jene des Excentricums j oder des

Hebels i nicht im Geringsten. b ist ein an der Treibwelle a befestigtes

Zahnrad, welches in das Zwischenzahnrad

c eingreift; lezteres treibt seinerseits wieder das

Zahnrad d, dessen Welle sich an beiden Seiten der

Maschine in Zapfenlagern dreht. Das Rad b treibt aber

auch das Zwischenrad e, und dieses sezt das an der Welle

des Krummhebels g aufgezogene Zahnrad f in Bewegung, so daß dieser Krummhebel g auf diese Weise also von der Haupttreibwelle aus in

Thaͤtigkeit versezt wird. Die Raͤder c, d,

e drehen sich, wie die Zeichnung zeigt, mit Achsen in Zapfenlagern, welche

an dem Gestelle h angebracht sind, und der Winkelhebel

g dreht sich in Zapfenlagern an beiden Seiten der

Maschine. Dieser Winkelhebel laͤßt sich stellen, d.h. die Bewegung

laͤßt sich abkuͤrzen oder verlaͤngern, je nachdem man den

Zapfen, an welchem der Hebel i befestigt ist, dem

Mittelpunkte der Welle g naͤhert oder ihn davon

entfernt. Auf diese Weise wird die Ausdehnung der Bewegung des Hebels i groͤßer oder kleiner gemacht, und folglich auch

die Streke, durch welche sich die Kaͤmme beim Auskaͤmmen der Wolle

bewegen. An der Welle des Rades d ist das Excentricum

j, das Flugrad k und das

schiefgezaͤhnte Rad l befestigt. Da das

Excentricum j, wie spaͤter gezeigt werden wird,

den Hebel i zu heben oder zu senken hat, so greift das

Winkelrad in ein anderes, an der Welle n aufgezogenes

Winkelrad m, dessen Welle sich, wie die Zeichnung

darthut, in den Zapfenlagern o, o dreht. An dieser Welle

befindet sich aber auch eine Schraube p, und diese

treibt das Rad q, dessen Welle r sich in eigenen an dem Gestelle h

angebrachten Zapfenlagern dreht. s ist ein Hebel, der

sich um den Zapfen t als um seinen Stuͤzpunkt

dreht, und der an dem einen Ende mit einer an der Welle r angebrachten Klauenbuͤchse in Verbindung steht, damit das Rad q dadurch mit der Welle r

verbunden oder davon losgemacht werden kann. v ist eine

der zwei parallelen Leitungsstangen, welche einen der Kaͤmme fuͤhrt.

w ist der obere oder der sogenannte arbeitende Kamm,

der auf folgende Weise an dem Hebel i angebracht ist. An

dem Ende des Hebels befindet sich ein Querhaupt x,

welches man in Fig.

27 sieht, und an dessen beiden Enden Zapfen angebracht sind. Fig. 28 zeigt

eines der Kammblaͤtter einzeln fuͤr sich, und hieraus sieht man, daß

an jedem Ende desselben ein Ausschnitt angebracht ist, welcher dem Zapfen y an den Enden des Querhauptes entspricht; wenn daher

ein Kamm in das Querhaupt eingesezt worden ist, so wird der Hebel z um seinen Stuͤzpunkt gedreht, wo dann das

Kammblatt festgehalten wird. A ist der untere Kamm, der

an dem Wagen B angebracht, und auf dieselbe Weise, wie

der Kamm w an dem Hebel i,

mittelst eines Hebels z an demselben befestigt ist.

Dieser Wagen laͤuft auf den Leitungsstangen v; an

seiner unteren Seite ist eine Zahnstange C

angebracht, und in diese

greift ein an den Wellen r aufgezogenes Getrieb.

Mittelst dieser Vorrichtung naͤhert sich der Kamm daher dem Hebel i, so wie die Wolle gekaͤmmt zu werden beginnt,

so daß der Kamm w das naͤchste Mal auf eine

groͤßere Wollenlaͤnge wirken kann.

Ich will nun zeigen, auf welche Weise die Maschine arbeitet, wobei ich jedoch die

Bemerkung vorauszuschiken habe, daß, wenn man sich der Maschine bedienen will, die

Kaͤmme wie beim Kaͤmmen mit der Hand vorher erwaͤrmt werden

muͤssen. Nachdem mit der Hand oder mittelst einer spaͤter zu

beschreibenden Vorrichtung eine Quantitaͤt Wolle in den Kamm A gebracht worden ist, so wird die Haupttreibwelle in

Bewegung gesezt, wo dann mittelst des oben beschriebenen Raͤderwerkes die

Bewegung an den Krummhebel fortgepflanzt wird. Dadurch wird der an lezterem

angebrachte Hebel i vor und gegen den Kamm A gezogen, und dadurch folglich der Kamm w bestaͤndig durch die in dem Kamme A enthaltene Wolle gezogen. Da dieser Kamm A aber zuruͤkgesezt ist und allmaͤhlich

dem Hebel i angenaͤhert wird, so werden zuerst

die aͤußersten Enden der Wolle ausgezogen oder ausgekaͤmmt,

waͤhrend das Kaͤmmen hierauf immer weiter und weiter fortschreitet.

Verfolgt man nun den Gang der Maschine weiter, so wird man finden, daß unmittelbar

nachdem der Hebel i an dem Ende seines Laufes anlangte,

das Excentricum j in Thaͤtigkeit kommen, und den

an dem Hebel i befindlichen Kamm w aus der Wolle herausheben wird. Durch die fortwaͤhrende Umdrehung

des Winkelhebels g wird jedoch der Kamm w wieder in den Kamm A

zuruͤkkehren (jedoch in erhoͤhter Stellung), wo dann das Excentricum

j den Hebel i und

folglich auch den Kamm w wieder herabsinken

laͤßt, waͤhrend der Kamm w durch die

fortwaͤhrende Umdrehung des Winkelhebels neuerdings wieder durch die Wolle

gezogen wird, waͤhrend der Wagen B mit dem Kamme

A allmaͤhlich gegen den Kamm w vorwaͤrts bewegt wird. So wie der Wagen B jedoch an dem Ende seines Laufes angelangt ist, trifft

er auf den Hebel E, der die an der Welle r befindliche Klauenbuͤchse auszieht, und das Rad

q außer Thaͤtigkeit sezt, so daß der Kamm A also hiedurch waͤhrend einer beliebigen Anzahl

von Zuͤgen in dieser Stellung verbleibt. Nach vollendetem Kaͤmmen wird

die Wolle entfernt, eine neue Quantitaͤt Wolle in die Maschine gebracht, und

der Kamm A wieder zuruͤkgesezt, wo dann wieder

dieselbe Arbeit beginnt. Ich habe hier die Kaͤmme zwar so beschrieben, als

draͤngen sie von Oben in die Wolle, und als wuͤrden sie dann von dem

Winkelhebel ausgezogen; es versteht sich aber von selbst, daß man denselben Zwek

auch dadurch erreichen kann, wenn man die Kaͤmme von Unten in die Wolle

emporsteigen laͤßt. Sollten die Kaͤmme nicht schon in Folge des

Gewichtes des Hebels i in die Wolle eindringen, so

wuͤrde ich zum Niederdruͤken dieses Hebels i ein Gewicht, eine Feder oder irgend eine andere Vorrichtung

anwenden.

In Fig. 29

sieht man eine leichte Modification der Maschine, welche zum Kaͤmmen von

langfaseriger Wolle bestimmt ist, und die sich bloß dadurch unterscheidet, daß an

einem Cylinder G, dessen Achse sich an beiden Seiten der

Maschine in Zapfenlagern dreht, Kaͤmme aufgezogen sind. An derselben Achse

oder Welle ist naͤmlich auch noch ein Zahnrad H

aufgezogen, welches durch die an der Welle n befindliche

Schraube I in Thaͤtigkeit gesezt wird. Die

Zapfenlager der Achse des Cylinders G befinden sich in

einem Wagen, der sich gegen die an dem Hebel i

angebrachten Kaͤmme hin oder von denselben weg bewegen kann, so daß der

Cylinder G demnach auch eine leichte rotirende Bewegung

erhaͤlt, waͤhrend er auf dieselbe Weise, wie dieß mit den

Kaͤmmen A in Fig. 26 der Fall ist,

gegen die Kaͤmme vorwaͤrts bewegt wird. Die uͤbrigen, mit

gleichen Buchstaben bezeichneten Theile der Maschine vollbringen gleiche

Verrichtungen, und brauchen daher nicht abermals beschrieben zu werden.

Fig. 30 zeigt

eine andere Modification der Maschine, an der die Kaͤmme nicht nur mechanisch

mit Wolle gespeist werden, sondern wo die Wolle zugleich auch in einem gewissen

Grade ausgekaͤmmt wird. J ist ein endloser Zeug,

auf den die Wolle gebracht, und der durch zwei Walzen K

und L, deren Achsen sich an beiden Seiten der Maschine

in Zapfenlagern drehen, in Bewegung gesezt wird. An der Welle von L ist ein Zahnrad M

aufgezogen, und dieses wird durch das Zwischenzahnrad N

umgetrieben. O ist eine Schraube, die in das Zahnrad P eingreift, welches an der Welle der unteren der beiden

Walzen Q aufgezogen ist; an eben dieser Welle ist aber

auch ein Getrieb R angebracht, welches sowohl das

Zahnrad S, als auch das Zwischenrad N in Thaͤtigkeit sezt. An der Welle der oberen

Walze befindet sich das Getrieb S, und auf diese Weise

geschieht es, daß sich beide Walzen Q mit gleicher

Geschwindigkeit bewegen, die Wollenfasern ausziehen, und an die Kaͤmme des

Hebels i bringen, wo dieselben ausgekaͤmmt

werden, und wo dann die weitere Behandlung wie bei Fig. 26 von Statten

geht.

Ich nehme keinen der hier beschriebenen Theile einzeln fuͤr sich als meine

Erfindung in Anspruch, indem dieselben saͤmmtlich bekannt sind; eben so weiß

ich, daß das Kaͤmmen bereits auch fruͤher schon mittelst zweier

Kaͤmme geschah, die den hier beschriebenen aͤhnlich sind. Ich

beschraͤnke daher meine Anspruͤche lediglich auf die Verbindung des

Krummhebels g, des Hebels i,

des Excentricums j mit dem Raͤderwerke b, c, d, e, f zu dem angegebenen Zweke.

Tafeln