| Titel: | Dr. Faust's Eis- und Schneebehälter: a) in, und b) über der Erde in Gebäuden. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. X., S. 28 |

| Download: | XML |

X.

Dr. Faust's Eis- und Schneebehaͤlter:

a) in, und b) uͤber

der Erde in Gebaͤuden.

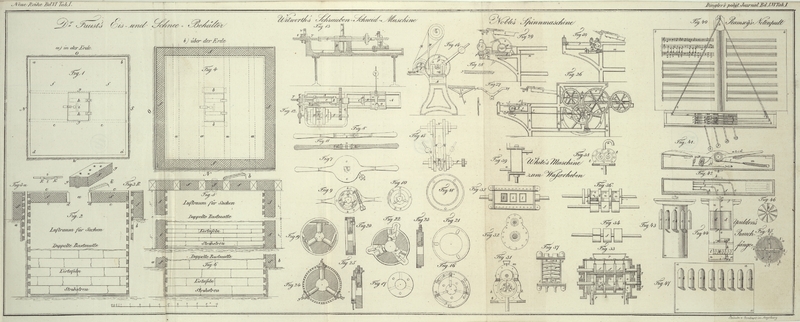

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dr. Faust's Eis- und Schneebehaͤlter.

Geschichtliches.

Im Sommer 1833, da ich den Gedanken: „Auch die Kaͤlte

in Eis und Schnee ist Kraft, eine der groͤßten in der Natur; und diese

Kraft zum Wohl der Menschen aufs Beste anzuwenden, ist die Kunst,“

hegte, ließ ich 2 Arten Behaͤlter, a) in, und b) uͤber der Erde, fuͤr Eis und Schnee und

zur Aufbewahrung von Sachen verfertigen. Gedanken und beide damals noch

unvollkommene Werke hatte ich die Ehre dem Architectenvereine in Berlin

mitzutheilen.

Der Winter 1833/1834 gab weder Eis noch Schnee. Erst 1835 wurde der, im Lichten 9 Fuß

8 Zoll hohe, oben 4 □ Fuß große Behaͤlter in einem Gebaͤude auf

hohem Walle in trokene, feste Erde eingegraben, und am 23. Januar mit Eistafeln, die

nur 3 Zoll dik, und nicht sehr fest und hart gefroren waren (am naͤchsten und

den folgenden Tagen trat Thauwetter und Regen ein), 6 Fuß hoch, die in den ersten 14

Tagen um 5 Zoll sich gesezt hatten, gefuͤllt. Wildpret wurde auf das mit

doppelter Bastmatte bedekte Eis gelegt.

Das Journal „das Ausland“ 16. Jul. 1834. Nr. 197, S. 785,

berichtet: die Eisausfuhr von Boston nach Calcutta (!!) am 6., 7. Mai 1833 bis zum

13.–16. September, in 4 Monaten, betrug 180 Tonnen (3600 Cntr.), wovon nach

Abzug des Geschmolzenen und des beim Ausschiffen und Wegfahren Verlornen 100 Tonnen

(2000 Cntr.) Eistafeln uͤbrig geblieben waren. Die Eistafeln waren 18 Zoll

dik, und in ihrem 50 Fuß langen Behaͤlter unten und zu den Seiten mit 1 Fuß

diken Tannenrinden und Brettern, oben mit dikem Heue isolirt.

Und in der Bremer Zeitung 1835. Nr. 18 heißt es: „Großbritannien, London

13. Januar. Lord William Bentinck hat dem Hrn. Rogers, dem Supercargo von dem amerikanischen Schiffe

Tuscany, eine schoͤne silberne Vase mit folgender Inschrift zum Geschenk

gemacht: „„Ueberreicht vom Lord William Bentinck, Generalgouverneur und Oberbefehlshaber von Indien, dem

Hrn. Rogers von Boston, als Anerkennung seines

Unternehmungsgeistes in der Einfuͤhrung der ersten Ladung

amerikanischen Eises in Calcutta.““ Und in der Bremer

Zeitung heißt es weiter: „Die gelandete Quantitaͤt Eis war 100

Tonnen (2000 Cntr.) Der Verkauf wurde zu 6 1/2 Centimen (ungefaͤhr 2

gGr.) per Pfund gemacht; die Eigener, die schwerlich mehr als

500 Dollars Auslage gehabt hatten, nehmen daher 12,500 Dollars

ein.“ (Mechanics' Magazine.)

Hr. Rogers

Im Polytechnischen Journale Bd. XIV. S.

410 wird eines Rob. Roggers,

Schiffmeisters und Schiffeigenthuͤmers zu New-Hampshire, der

sich 1823 ein Patent auf einen verbesserten Segelhalter hatte geben lassen,

erwaͤhnt. Sollte dieser Robert unser Rogers, dessen Vornamen Lord W. Bentinck nicht genannt hat, seyn? Wahrscheinlich.

Und wuͤrden auch Vor- und Zunamen vergessen, so bleiben That

und Lehre doch ewig. hat, was wohl wenige oder keine Menschen glaubten, durch seinen, gewiß von

Vielen verspotteten Eistransport von Boston um das Cap der guten Hoffnung nach

Calcutta, waͤhrend viermonatlicher Seefahrt, zwei Mal durch beide Wendekreise

und die Linie, in einer anhaltenden, dem Schiffe, nur nicht dem isolirten Eise, sich

mittheilenden Luft- und Meerwaͤrme von 24 und mehreren Graden Reaumur

bewiesen: daß Eis, wenn es gegen Waͤrme, selbst zwischen den Wendekreisen im

offenen Meere, geschuͤzt oder isolirt ist, welches leicht geschehen kann,

sich erhaͤlt, Eis bleibt, nicht zu Wasser wird.

Ein Jahr spaͤter, 1834, wie Zeitungen meldeten, hat ein anderes Schiff von

Nordamerika durch beide Wendekreise und die Linie Eis nach Rio-Janeiro

gebracht.

Beschreibung der Eisbehaͤlter.

A. In der Erde.

a) Oben in gleicher Flucht mit dem

Fußboden.

Fig. 1

ist eine Ansicht von Oben. Der Behaͤlter a, b,

c, d – ein unten offener Kasten aus dreizoͤlligen,

verzinkten Bohlen, am besten von Eichenholz, bei großen Maaßen

aͤußerlich durch Leisten gehoͤrig verstaͤrkt –

ist im Lichten (wie auch Fig. 4) 10 Fuß

□ oder 100 □ Fuß angenommen; e, e, f,

f sind 2 Bohlen, 3 Zoll dik, 1 Fuß hoch oder breit, durch 2 Riegel

mit einander verbunden, wodurch eine Luke 3 und 2 Fuß weit, 6 □ Fuß

gebildet wird. Die Klappe g, g uͤber der

Luke, die mit ihrer ganzen Dike 1 Zoll breit auf allen 4 Seiten in einen

Falz einschlaͤgt, ist 3 Fuß 2 Zoll und 2 Fuß 2 Zoll groß; h, h sind 2 unten eingeschobene Leisten; i ist ein Riemen, um von Innen die Klappe

schließen zu koͤnnen. Banden, Ueberfall und Ring ergeben sich von

selbst.

Fig. 2

ist ein Durchschnitt des Behaͤlters von Norden nach Suͤden.

a ist die geoͤffnete Luke, 2 Fuß

weit; b die aufgeschlagene Klappe; c, c die Verschalung, die bei d, d auf allen 4 Seiten 1 Zoll weit in die Luke

hervorspringt, und auf welchem Vorsprunge die Haͤkselmatraze ruht;

e, e die Bedielung; zwischen Verschalung und

Bedielung 1

Fuß hoch Raum mit Haͤkerling, 1/4 Zoll lang von Roggenstroh, f, f, dicht gefuͤllt (in allen folgenden

Figuren ist der Haͤkerling mit f, f

bezeichnet); g, g eine Matraze, 3 und 2 Fuß

breit, 1 Fuß hoch, von Leinewand, bestehend in Unter- und

Ober- und 4 Seitenblaͤttern, mit Haͤkerling fest

ausgestopft, durchgenaͤht, und an jeder schmalen Seite mit einem

Handgriffe von vierfach zusammengelegtem und genaͤhtem Leinen, der

uͤber das obere und untere Blatt hervorragt, versehen; da der

Behaͤlter 100, die Luke 60 □ Fuß groß ist, so bleiben bei

geoͤffneter Luke 94 □ Fuß verschlossen, und sehr wenige Luft

dringt in den Behaͤlter ein; auch kann man, wenn man vermittelst

einer kleinen Treppe in den durch Lampe oder Kerze erleuchteten Luftraum

uͤber dem Eise herabgestiegen ist, die Klappe hinter sich zumachen;

denn Luft zum Athmen ist genug da, und die Lampen geben der Finsterniß im

Behaͤlter Licht. c, die Klappe im

Durchschnitt, wo k, k, die 2 eingeschobenen

Leisten, und l, der Riemen, unter der Klappe

sichtbar sind.

b) In und uͤber der Erde.

Fig.

3. A, B. Der unten abgebrochene

Behaͤlter steht groͤßten Theils in, und zum Theil, hier 3 Fuß

hoch, uͤber der Erde, wo er mit Bretterwaͤnden und 1 Fuß dikem

Haͤksel umgeben ist. Dieses dient da, wo im Verhaͤltniß zur

Hoͤhe des Behaͤlters der Grund und Boden nicht tief genug

troken und fest ist, dem Behaͤlter eine groͤßere Hoͤhe

zu geben.

B. Ueber der Erde.

Diese uͤberirdischen Behaͤlter befinden sich im ersten oder

untersten Stokwerke eines Gebaͤudes, Hauses, Scheune, Remise, nur nicht

Stalles, wo der Behaͤlter unten auf bloßer Erde aufsteht; –

waͤre Beschuß von Dielen oder Steinplatten da, so muß derselbe

weggenommen werden, damit, wenn etwas Eis im Anfange schmelzen wuͤrde,

das Wasser in die Erde sich verlieren kann. Der Behaͤlter ist in der

ganzen Hoͤhe des ersten Stokwerkes mit Waͤnden, den

natuͤrlichen des Gebaͤudes, oder kuͤnstlichen von

duͤnnen Brettern, die 1 Fuß weit von ihm abstehen und mit Haͤksel

gefuͤllt sind, umgeben, und hat zwischen den Dekenbalken in dem zweiten

Stokwerke eine Oeffnung.

Fig. 4 ist

eine Ansicht von Oben, wo zugleich die Luke mit Klappe, die Dekenbalken zwischen

dem ersten und zweiten Stokwerke a, a, a, a, 1 Fuß

hoch, 8 Zoll breit, die 2 Riegel der Luke, b, b, und

der Haͤkerling, f, f, f, f, 1 Fuß dik,

zwischen Behaͤlter und Waͤnden angegeben sind.

Fig. 5 ist

ein Durchschnitt des in der Mitte durchbrochenen, 10 Fuß hohen

Behaͤlters, der zu den Seiten und oben zwischen Dekbalken, Verschalung

und Bedielung, 1 Fuß dik, mit Haͤkerling umgeben und dessen im zweiten

Stokwerke sich oͤffnende Luke mit der Haͤkerlingmatraze

geschlossen ist.

Fig. 6 ist

ein Durchschnitt des uͤberirdischen, oben abgebrochenen Behaͤlters

mit Haͤkselumkleidung, der mehrere, hier 3 Fuß tief in die Erde

hinabgeht. Dieses dient da, wo das erste oder unterste Stokwerk des

Gebaͤudes fuͤr die verlangte Hoͤhe des Behaͤlters

nicht hoch genug ist, zur Verlaͤngerung der Hoͤhe; und es kann der

unterirdische Theil des Behaͤlters so tief als der Grund und Boden troken

und fest, oder gut ist, in die Erde gehen. Waͤre z.B. das Stokwerk 10 Fuß

hoch, und die Erde 6 Fuß tief troken und gut, so kann der Behaͤlter 16

Fuß hoch seyn.

Die Erde muß da, wo die Behaͤlter in der Erde gaͤnzlich liegen,

oder zum Theil in sie hinabgehen, 3–4 Fuß tiefer, als die Soole des

Behaͤlters troken und fest seyn, damit im Verlaufe der Zeit kein Wasser

sich in den Behaͤlter ziehe.

Solche Eis- und Schneebehaͤlter, deren raͤumliche

Groͤße nach Beduͤrfniß, Umstaͤnden, Willen und Lust sich

richtet, koͤnnen in oder uͤber der Erde in allen Gebaͤuden, wo freier Raum ist (dieser, wenn man ihn

sucht, findet sich leicht), in Zeit von 2, 3 Wochen mit leichter Arbeit und

Muͤhe angelegt werden.

Gute Behaͤlter sollten wenigstens 8 Fuß tief seyn, damit uͤber dem

Eise genug Luftraum fuͤr Sachen uͤbrig bleibt.

Die Eistafeln, wenn strenge, anhaltende Winter, wo die Erde eine Schneedeke hat,

sie geben, sollten, mit Saͤge in gehoͤriger Groͤße

geschnitten, sehr hart und fest gefroren, 6, 9, 12 Zoll dik (Hrn. Roger's Tafeln waren 18 engl. Zoll dik), an kalten

Tagen gesammelt, in den Behaͤlter gebracht und sehr genau auf einander

gelegt seyn und werden.

Wo es kein Eis gibt, wird Schnee! in 3–4 zoͤlligen Schichten, die

mit lauem Wasser, worin Kochsalz, Salpeter und Salmiak aufgeloͤst sind,

koͤnnen begossen werden, aufs staͤrkste festgestampft; wo dann der

Schnee im Behaͤlter in einen festen Eiskoͤrper sich

verwandelt.

Je groͤßer die Menge oder Masse des Eises, besonders in der Hoͤhe,

oder in Wuͤrfelgestalt ist; desto besser erhaͤlt sich das Eis oder

die Eiskaͤlte, und desto wehr vermindert sich die Waͤrme um den

Behaͤlter und in dessen Luftraume.

Die Behaͤlter von 6, 8, 10 oder mehreren Quadratfuß, deren untere

Haͤlfte 4, 5, 6 Fuß hoch mit Eistafeln, die unten auf einer 3 Zoll hohen

Strohstreu ruhen und oben mit einer doppelten Bastmatte, in welchen Kaffee aus der

Havannah kommt, bedekt sind, gefuͤllt, und deren obere Haͤlfte

Luftraum ist, haben zwei Zweke: 1) Eis, in so weit es nicht verbraucht ist, von

Winter zu Winter und laͤnger unfehlbar aufzubewahren (das zum Theil

verbrauchte Eis wird im naͤchsten Winter ersezt); und 2) die Aufbewahrung

von Sachen aus dem Thier- und Pflanzenreiche in dem geschlossenen kalten

Luftraume uͤber dem Eise.

I. Eis. Dieses hat den groͤßten Nuzen. 1)

Wasser und Getraͤnke, deren Waͤrme in heißen Laͤndern und

zu heißer Sommerszeit, auch bei Fleischnahrung und Wein, zu groß ist,

kuͤhl und erquikend zu machen; 2) Gefrornes, das groͤßte Labsal

heißer Laͤnder und Sommer, auf die vielfachste Art leicht und wohlfeil

zuzubereiten; 3) Fieberkranken kaltes Wasser, als Hauptheilmittel der Fieber

(vielleicht auch des gelben Fiebers und der Cholera) darzureichen; und 4) bei

schweren Wunden, Verlezungen und Knochenbruͤchen zur Verhuͤtung

großer Entzuͤndungen und Schmerzen, gleich im Anfange

Eisumschlaͤge zu machen, die aber, man merke es wohl, bei Entstehung von

Hize in und um den beschaͤdigten Theil gleich zu unterlassen und mit

warmen Umschlagen zu verwechseln sind.

II. Aufbewahrung von Sachen. Dieser Zwek der

Behaͤlter ist gleichfalls von der hoͤchsten Wichtigkeit und dem

groͤßten Nuzen. In der ruhigen stillstehenden, sehr wenig

duͤnstigen, kuͤhlen Luft des geschlossenen Behaͤlters,

deren Waͤrme 1, 2, 3 Grad R. betraͤgt, friert zu Eis nichts,

verdirbt nichts; duͤnsten die Sachen sehr wenig aus, troknen und

schrumpfen fast gar nicht ein, behalten Saft und Kraft; nichts treibt und keimt;

nichts geht in Gaͤhrung und Faͤulniß uͤber; und alle Sachen

erhalten sich viele Monate lang, auch in der heißesten Sommerszeit, trokene

Sachen Jahre hindurch in ihrem natuͤrlichen, gesunden Zustande; z.B.

Brod, rohe, gekochte, gebratene Speisen, Fleisch, Wildpret, Gefluͤgel,

Fische, Austern, Eier, Saͤmereien, Gemuͤse, Sallat, Spargel,

gruͤne Erbsen in Schoten, Obst, Kirschen, Weintrauben, Seidenraupeneier,

daß sie nicht fruͤher, als bis der Maulbeerbaum Laub hat, ausgehen, und

unzaͤhlige Sachen fuͤr Haushalt und Leben.

Eiszimmer: z.B. 30 Fuß lang, 20 Fuß breit, 12 Fuß

uͤber, 6 Fuß in der Erde, unten 6 Fuß Eis, geebnet, daruͤber

doppelte Bastmatten, Bretter und Teppich, der große, 12 Fuß hohe Luftraum bei

geschlossener Luke hell und prachtvoll erleuchtet; Essen, Trinken, Eispunsch,

Gefrornes, Musik und Gesang: da zu jeder, besonders heißer Sommerszeit, bei Tag

und in der Nacht: da waͤre Freude, waͤre ein Heiliges. –

Solche Eiszimmer koͤnnten wohl auch manchen Kranken sehr angenehm, ja

heilsam seyn.

Daß Eisbehaͤlter allen guten Haushaltungen in Stadt und Land,

Gasthoͤfen und Krankenhaͤusern vom groͤßten Nuzen, ja eine

Hauptvervollkommnung des Haushalts – zum Schweiße

Eis – seyn koͤnnten, leuchtet ein.

Die Menschen muͤssen durch Erfahrung und Beispiele nur erkennen lernen,

wissen und verstehen, die Eisbehaͤlter auf das Beste zu erbauen,

anzuwenden und zu benuzen, und an Eisbehaͤltern, selbst dort in Liberia, wird es dann nicht fehlen.

Die Eisbehaͤlter werden einstens, nach seliger Zeit voll Arbeit und

Muͤhe, zur Freiheit und Civilisation der Menschen und, wie Vitruv sagte,

ad voluptatem et elegantiam vitae beitragen

helfen.

Ja! auch die Kaͤlte ist

Kraft!

Auch

Kraft die Sonne!!

Buͤckeburg 8. Febr. 1835.

B. C. Faust, Dr. Hofrath und Leibarzt, Ritter des rothen Adlerordens 3ter

Classe, Ehrenbuͤrger der Stadt Buͤckeburg, und Mitglied

mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Tafeln