| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Ausschneiden hölzerner Wagenräder und zum Formen der Räder, worauf sich Joseph Gibbs, Ingenieur von Kent Road, und August Applegath, Calicodruker von Crayford, in der Grafschaft Kent, am 22. September 1832 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XXXII., S. 183 |

| Download: | XML |

XXXII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Ausschneiden

hoͤlzerner Wagenraͤder und zum Formen der Raͤder, worauf sich

Joseph Gibbs, Ingenieur

von Kent Road, und August

Applegath, Calicodruker von Crayford, in der Grafschaft Kent, am 22. September 1832 ein Patent ertheilen

ließen.Wir haben schon Bd. XLVIII. S. 463

Nachricht von diesem Patente gegeben, und bedauern bei dem Lobe, welches den

Maschinen der Patenttraͤger in England gezollt wird, nur die

Unvollstaͤndigkeit der Beschreibung, die durch den kleinen Maßstab der

beigefuͤgten Zeichnungen eher vermehrt als gehoben wird. A. d. R.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1835, S. 141.

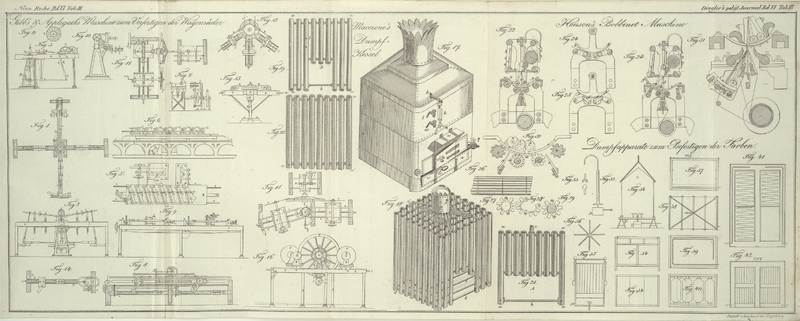

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Verbesserte Maschinen zum Ausschneiden hoͤlzerner

Wagenraͤder und zum Formen der Raͤder.

Unsere Erfindungen, sagen die Patenttraͤger, sind in folgender Beschreibung

der auf Tab. III abgebildeten Maschinerien begriffen.

Nachdem die Nabe abgedreht und das Mittelloch auf die gewoͤhnliche Weise in

derselben ausgebohrt worden, werden die Zapfenloͤcher, die zur Aufnahme der

Speichen bestimmt sind, mittelst einer Maschine ausgebohrt, welche man in Fig. 1 im

Grundrisse und in Fig. 2 in einem Seiten- und Endaufrisse ersieht, waͤhrend

Fig. 3

eine andere Seitenansicht derselben gibt. An allen diesen Figuren beziehen sich

gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.

A, A, A, A ist das gußeiserne Gestell. B, B, B die Spindel oder Doke, auf der die Nabe

befestigt ist, und die mit einer Theilungsplatte C

versehen ist, von deren Mittelpunkt Fugen oder Eintheilungen auslaufen, welche auf

folgende Weise zur Regulirung der Stellung der Zapfenloͤcher dienen. An dem

Ende der gegliederten Stange E, welche sich in den

Fuͤhrern F, F bewegt, und welche mit dem

Winkelhebel G, der in Fig. 3 durch punktirte

Linien angedeutet ist, in Verbindung steht, ist ein Einfallzapfen D befestigt. So wie sich der Winkelhebel G umdreht, bewegt sich die Stange E und der an ihrem Ende angebrachte Zapfen D

gegen die Spindel B hin oder von denselben weg. H ist eine Reibungsrolle oder ein kleines Rad, welches

sich auf oder an dem aͤußeren Rande oder Reifen der Theilungsplatte C bewegt, und durch einen von dem Rigger I herlaufenden Laufriemen in Thaͤtigkeit gesezt wird. Wenn nun der

Einfallzapfen D nach Ruͤkwaͤrts aus den

strahlenfoͤrmigen Fugen der Theilungsplatte C

ausgezogen wird, so kann sich die Theilungsplatte frei umdrehen; sie wird auch von

der Reibungsrolle H in der Richtung der Pfeile herum

bewegt, bis der Zapfen D, der sich fortwaͤhrend

in Verbindung mit dem Winkelhebel G bewegt, in die

naͤchste strahlenfoͤrmige Fuge trifft, wo dann die Bewegung der

Theilungsplatte C durch den Zapfen D angehalten wird, waͤhrend der Winkelhebel G den Einfall oder Zapfen D

in der strahlenfoͤrmigen Fuge abwaͤrts gegen den Mittelpunkt der

Spindel bewegt. Zu gleicher Zeit geschieht nun das Ausbohren der

Zapfenloͤcher mittelst der kreisenden Bohrer K, K,

K, welche die gewoͤhnliche Gestalt haben koͤnnen, und an den

Enden der Stangen oder Wellen L, L, L befestigt sind,

denen mit Huͤlfe eigener, von den Riggern M, M, M

herfuͤhrenden Laufbaͤnder eine drehende Bewegung mitgetheilt wird. Die

Bohrer K, K, K dringen in die Nabe, waͤhrend sich

der Zapfen D mittelst der an den oberen Enden der

Winkelhebel N, N, N befindlichen Gabeln in der

strahlenfoͤrmigen Fuge herab bewegt. Die zulezt erwaͤhnten Hebel N, N, N erhalten ihre Bewegung von der an dem Ende des

Hebels P befindlichen Gabel O, Fig.

3, mitgetheilt; und dieser Hebel P steht durch

die Stangen Q, R mit den Armen R,

R des Winkelhebels G in Verbindung, so daß sich

der Zapfen D und die Bohrer K, K,

K zu gleicher Zeit gegen den Mittelpunkt hin und von demselben weg bewegen.

Diese abwechselnd kreisende und bohrende Bewegung dauert so lange fort, bis die Nabe

rings herum ausgebohrt worden ist. Ist dieß der Fall, so wird die Bewegung der Welle

oder Spindel J, an der der Rigger I aufgezogen ist, angehalten, und die Nabe zum Behufe des Bohrens eines

zweiten Kreises von Loͤchern mittelst der aus Fig. 2 und 3 ersichtlichen Schrauben

und Schraubenmuttern emporgehoben, so daß man also auf diese Weise eine beliebige

Anzahl von Loͤcherkreisen ausbohren kann, bis die Zapfenloͤcher die

gehoͤrige Laͤnge erlangt haben. Sollte es noͤthig seyn, so

koͤnnen die Zapfenloͤcher noch mit der Hand weiter ausgeschnitten

werden. In Fig.

1 sieht man eine Theilungsplatte C, so wie sie

zur Erzeugung eines Rades mit zwoͤlf Speichen erforderlich ist; soll das Rad

14 oder mehr Speichen bekommen, so muß die Theilungsplatte C, welche man in Fig. 4 einzeln abgebildet

sieht, 14 oder mehrere solche strahlenfoͤrmige Fugen oder Eintheilungen

haben. In diesem Falle muß das bewegliche Ende der Maschine, welches in Fig. 1 mit 1

bezeichnet ist, mittelst des Segmentes V auf den

gehoͤrigen Winkel gestellt und mit der Spannschraube W fixirt werden. Dieses bewegliche Ende dreht sich an der Spindel B. Die Bewegung wird an die beiden Laufbandrollen oder Rigger,

welche an der Spindel J angebracht sind, fortgepflanzt;

und an dieser Spindel ist auch das Getrieb X aufgezogen,

welches in das an der Winkelwelle G befindliche Zahnrad

Y eingreift. Auch die Laufbandraͤder der

Bohrstangen L, L, L werden in Bewegung gesezt. Die

Stuͤzpunkte der Winkelhebel N, N sind an den

Armen Z, Z stellbar. Die Stangen L, L, L, werden von den Lagern oder Haͤusern S, S gefuͤhrt, und diese bewegen sich an Mittelstiften, welche an

den Enden der stellbaren Schraubenstangen T, T befestigt

sind, so daß die Loͤcher in den erforderlichen Winkeln gebohrt werden

koͤnnen.

Die Speichen werden auf die gewoͤhnliche Weise gespalten und roh geformt; das

Erste ist dann, daß an dem Nabenende der Zapfen geschnitten wird. Fig. 5 gibt einen Grundriß

der Maschine, in welchen diese Zapfen an den Nabenenden der Speichen geschnitten

werden. Fig. 6

ist eine Seiten- und Fig. 7 eine Endansicht

ebendieser Maschine. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch

auf gleiche Gegenstaͤnde. A ist das gußeiserne

Gestell. B das schiebbare Lager, welches sich auf den

Schienen oder Riegeln C, C bewegt, und mit einer Anzahl

beweglicher Wagen versehen ist, auf die die darauf gelegten rohen Speichen mittelst

der Boͤke E, E niedergehalten werden. Diese Wagen

drehen sich um die Mittelstifte F, F; und sind durch die

Stange G mit einander verbunden, mit welcher sie auch so

in Bewegung gesezt werden, daß ein vollkommener Parallelismus derselben, dessen

Winkel mittelst des gezahnten Kreissegmentes H bestimmt

wird, erhalten wird. I, I sind zwei an derselben Welle

oder Spindel aufgezogene kreisfoͤrmige Saͤgen, die man besonders in

Fig. 7

sieht, und welche mittelst des Riggers J in Bewegung

gesezt werden. Der Wagen der Saͤge und die Spindel K kann mittelst der Stellschraube L gehoben

und gesenkt werden. Z ist eine an einem der Wagen D, D

fixirtesixirte Speiche, an der der Zapfen geschnitten wird, sobald sie durch die Bewegung

des Lagers B in den Bereich der kreisrunden

Saͤgen I, I gekommen ist. Auf diese Weise

koͤnnen also so viele Zapfen auf ein Mal geschnitten werden, als sich Wagen

auf dem Bodenlager befinden. Dieses bewegliche Lager B

ist mit einer Zahnstange M, M versehen, in welche das

Getrieb N eingreift; an derselben Welle, wie lezterer,

befindet sich aber auch noch das Rad O, in welches ein

anderes Getrieb P eingreift. An der Spindel von P befinden sich zwei lose Rigger Q, Q; von diesen dient der eine groͤßere dazu dem Lager eine

langsame Bewegung nach Vorwaͤrts zu geben, waͤhrend die Zapfen

geschnitten werden; der andere kleinere hingegen macht das Lager mit rascher

Bewegung wieder zuruͤkkehren. An einer Feder in der Spindel von P bewegt sich eine doppelte Klauenbuͤchse, welche

abwechselnd bald mit dem großen, bald mit dem kleinen Rigger in Verbindung

kommt.

Fig. 8 ist ein

Grundriß einer Maschine zum Formen der Speiche; Fig. 9 ist ein

Seiten- und Fig. 10 ein Endaufriß derselben. Gleiche Buchstaben beziehen sich auch

hier auf gleiche Gegenstaͤnde. A ist das

gußeiserne Lager oder der Wagen, der wie das Lager einer Drehebank zwei Rippen oder

Schienen hat. B, B sind Wagen oder Dokenhaͤupter.

C, C sind Wagen mit beweglichen Mittelstiften. D, D sind Wangen, welche an den Doken B, B befestigt sind, und welche zur Aufnahme des inneren

oder Nabenzapfens einer Speiche dienen. E ist die

Musterspeiche, welche eine beliebige Form haben, und aus Holz, Messing, Eisen oder

irgend einem anderen zwekmaͤßigen Materiale verfertigt seyn koͤnnen.

F ist die rohe Speiche, in welche bereits der eine

Zapfen geschnitten worden. Die Dokenhaͤupter B, B

sind mit Zahnraͤdern versehen, denen mittelst der an der Spindel H befestigten Getriebe G, G

und durch Zwischengetriebe dieselbe Bewegung mitgetheilt wird, wie sie oben

beschrieben worden sind, so daß, wenn sich ein Dokenhaupt umdreht, auch das andere

sich zugleich mit umdreht. Die Spindel H wird durch ein

um den Rigger I laufendes Darmsaitenband in Bewegung

gesezt. K ist ein gußeisernes Bett oder Lager mit zwei

Riegeln oder Schienen, auf denen sich der bewegliche Wagen L ruͤk- und vorwaͤrts bewegt, indem das an dem

gußeisernen Gestelle K befestigte Getrieb N in dessen Zahnstange M

eingreift. Das Getrieb N wird durch zwei Rigger Y und Z, welche sich an

dessen Spindel befinden, und durch eine doppelte Klauenbuͤchse in Bewegung

gesezt. O ist eine Art von Kloben, dessen beide Arme

sich um den Mittelzapfen P bewegen, und eine glatte, an

einer aufrechten Spindel aufgezogene Walze Q

fuͤhren. Der Kloben O hat aber auch noch einen

anderen Arm R, der mit ersteren einen rechten Winkel

bildet, und der durch die Stange S mit einem anderen

Arme R des Klobens T in

Verbindung steht. Dieser leztere Kloben dreht sich gleichfalls um einen Mittelzapfen

P; er fuͤhrt aber auch ein cylindrisches

Schneidinstrument U, in dessen Umfang Zaͤhne

geschnitten sind, und welches zum Formen der Speichen dient. Dieses

Schneidinstrument U wird durch ein uͤber die

Rigger V und W gehendes

Laufband in rasche kreisende Bewegung versezt. Waͤhrend die Maschine in

Thaͤtigkeit ist, wird die Spindel H in Bewegung

gesezt, wodurch die Raͤder und Dokenhaͤupter und Wangen, so wie die in

ihnen befestigten Musterspeichen und rohen Speichen umgedreht werden. Zugleich

bewegt sich der Wagen L mit seinem Schneidinstrumente in

rascher Bewegung ruͤk- und vorwaͤrts, wodurch die rohe Speiche

spiralfoͤrmig zugeschnitten wird, bis sie die gehoͤrige Form erlangt hat; und

wenn die glatte Walze Q auf der Musterspeiche aufruht,

hoͤrt das Schneiden auf. Das Schneidinstrument U

kann durch ein Gewicht an die rohe Speiche angedruͤkt werden. Die doppelte

Klauenbuͤchse X, welche sich an der Spindel des

Getriebes N befindet, wird mit den Riggern V und W in Verbindung

gebracht, und zwar mittelst der an der Stange b

angebrachten Finger oder Daͤumlinge a, a, welche

auf das Ende c des rechtwinkeligen Hebels d treffen; dieser leztere Hebel dreht sich um die Achse

e, und steht auf die gewoͤhnliche Weise durch

ein Gelenkstuͤk f mit dem Stoßhebel der

Klauenbuͤchse x in Verbindung.

Fig. 11 ist

ein Grundriß der Maschine, in welcher der Zapfen am aͤußeren Ende der Speiche

geschnitten wird. Die Speichen werden auf die gewoͤhnliche Weise in die Nabe

getrieben. A ist das gußeiserne Gestell mit zwei Riegeln

oder Schienen B, B, auf denen die Wagen C und D ruhen. Der Wagen C ist mit einer Spindel E

versehen, welche sich in Zapfenlagern umdreht, und an der sich das Zahnrad F befindet. In dieses Zahnrad F greift ein Getrieb G, welches durch einen an

seiner Spindel angebrachten Nigger H in kreisende

Bewegung gesezt wird. Das Radende der Spindel E hat

dieselbe Groͤße wie die Doke B in Fig. 1, welche zur

Aufnahme der Nabe dient. Wenn die Nabe und die Speichen an dem Ende von E fixirt sind, so wird, um die Speichen waͤhrend

des Schneidens der aͤußeren Zapfen ganz staͤtig zu erhalten, das

Radgerippe I mittelst der Stellschraube L und des Fuͤhrers M

gegen die Speichen angedruͤkt. Dieses Rad I ist

an einer kreisenden Spindel oder Welle J angebracht, die

von dem Gestelle K, K getragen wird. Das Schneiden der

Zapfen selbst wird auf folgende Weise vollbracht. Der Wagen D hat eine Spindel oder Doke N, an der sich

zwei kreisrunde Saͤgen O, P befinden, von denen

die eine P an ihrer konischen Flaͤche

gezaͤhnt ist. Die Spindel N und ihre kreisrunden

Saͤgen werden in rasche kreisende Bewegung versezt, und zu gleicher Zeit

bekommen die Nabe und die Speichen mit dem Radgerippe eine langsame kreisende

Bewegung, wodurch die Speichen nach einander mit den kreisrunden Saͤgen O, P in Beruͤhrung gebracht werden, die die

Zapfen in die Speichen schneiden. Der Wagen D hat zwei

Bewegungen: die eine gegen die Radspindel E und von

derselben weg, welche durch die Schraube Q

hervorgebracht wird, und die andere nach Ruͤk- und Vorwaͤrts in

der Richtung der Spindel N, die ihr durch eine andere

Schraube R mitgetheilt wird. Der Wagen selbst ist nach

Art der Vorlage einer Drehebank eingerichtet. Die Spalte fuͤr den Keil,

welche in dem aͤußeren Ende des Zapfens angebracht wird, kann gleichfalls in dieser

Maschine, und zwar mittelst der kreisrunden Saͤge O geschnitten werden.

Die in Fig. 5,

6 und 7 ersichtliche

Maschine kann mittelst einer kreisrunden Saͤge, welche auf die aus Fig. 5

erhellende Weise angebracht wird, auch zum Schneiden der Enden der Felgen angewendet

werden, d.h. um ihnen die gehoͤrige Laͤnge und den gehoͤrigen

Radius zu geben. R ist eine kreisrunde Saͤge und

S eine auf den beschriebenen Wagen D gebrachte Felge, welche durch den Bok E in der zum Schneiden erforderlichen Stellung

niedergehalten wird. Die Saͤge R wird durch ein

uͤber den Rigger T laufendes Band in Bewegung

gesezt.

Fig. 12 ist

ein Grundriß einer Maschine zum Bohren der Loͤcher in den Enden der Felgen.

Fig. 13

ist ein Fronteaufriß derselben. A ist das gußeiserne

Gestell, welches von den beiden Pfeilern B und C getragen wird. D, D ist

ein doppelwinkeliges Lager oder Bett, auf dem sich die bohrenden Wagen E, E befinden. Das winkelige Lager D, D kann sich an dem mittleren Pfeiler B bewegen, so daß die Bohrspizen F, F abwechselnd an die Enden der Felge G, G

gelangen, die auf dem Lager H festgemacht und durch

einen Bok oder auf irgend eine andere Weise darauf festgehalten wird. Das Lager H kann mittelst der Schraube I gegen den Mittelpfeiler B hin gebracht oder

von demselben entfernt werden, und die Bohrwagen lassen sich mittelst der Schrauben

J, J gleichfalls so stellen, daß sie dem Radius der

Felgen von verschiedener Groͤße entsprechen. Die Bohrspizen F, F werden auf folgende Weise in Bewegung gesezt. Der

mittlere Pfeiler B hat ein genau abgedrehtes Ende, und

ist mit drei Riggern ausgestattet, die sich frei um denselben drehen, und von denen

die beiden unteren mit einander verbunden oder auch aus einem Stuͤke gegossen

sind. Der mittlere Rigger wird durch das Laufband L

umgetrieben, und bewirkt, daß sich auch der untere Rigger zugleich mit ihm umdreht.

Das Band K, K laͤuft uͤber die an den

Spindeln der Bohrspizen F, F befindlichen Rigger, und

gegen die oberen und unteren an dem Pfeiler B

befindlichen Rigger. Da nun der untere Rigger durch seine Verbindung mit dem

mittleren Rigger zu Umdrehungen veranlaßt wird, so sezt er auch das dagegen

bruͤtende Band K, K in Bewegung, und dadurch wird

die Bewegung des Bandes L, L auf die Bohrspizen

uͤbergetragen. Der winkelige Wagen D, D wird von

einem Arbeiter auf dem Bette der Felge bewegt. Die Loͤcher oder

Zapfenloͤcher der Felgen, welche zur Aufnahme der Speichen bestimmt sind,

koͤnnen gleichfalls auf dieselbe Weise gebohrt werden, indem man die Stellung

des Lagers H und der darauf befindlichen Felge abaͤndert, wie dieß

in Fig. 12

durch punktirte Linien angedeutet ist.

Die auf diese Weise ausgebohrten Speichenloͤcher werden in einer Maschine, die

man in Fig.

14 im Grundrisse sieht, vollendet und vierekig gemacht. A ist das gußeiserne Gestell. B,

B sind zwei Riegel oder Schienen, welche das Lager C tragen, auf dem die Felge festgemacht wird. Die spießfoͤrmige

oder vierekig zulaufende Feile E steht mittelst der

Fuͤhrstange F und des Gefuͤges H mit der Kurbelstange G in

Verbindung, so daß, wenn sich der Winkelhebel I umdreht,

die Feile in dem Loche der Felge ruͤk- und vorwaͤrts bewegt

wird. Der Winkelhebel wird durch ein Laufband, welches uͤber die bewegliche

und unbewegliche Rolle K, K laͤuft, in

Thaͤtigkeit gesezt. Das Lager C laͤßt sich

mittelst der Schraube L stellen.

Wenn nun die Felgen vollendet und die Speichen auf die gewoͤhnliche Weise

darin befestigt und verkeilt sind, so wird das Rad vollendet, indem man die Seiten

der Felgen in einer Maschine formt, die man in Fig. 15 im Grundrisse,

und in Fig.

16 im Aufrisse sieht. A ist das gußeiserne

Gestell. B, B zwei Lager, welche die

kreisfoͤrmigen Saͤgen fuͤhren; diese sind endwaͤrts oder

in der Richtung ihrer Spindeln stellbar, indem sie nach Art eines Schieberhaspels

mit Schrauben und Schiebern versehen sind. Ein Theil des gußeisernen Gestelles A kann mittelst des Segmentes und einer Stellschraube

E um den Mittelzapfen D

bewegt werden, damit hiedurch die Stellung der kreisrunden Sage F der erforderlichen Stellung des Rades angepaßt werde.

Die kreisrunden Saͤgen werden mittelst Laufbaͤnder, die uͤber

die Rigger G, G gehen, in Bewegung gesezt. Die Lager B, B werden mittelst der Winkelraͤder H, H, H und der Schrauben C,

C, von denen die eine recht- und die andere eine linkhandige ist,

gegen den Mittelzapfen hin und von demselben weg bewegt. An dem Mittelzapfen D befinden sich zwei Winkelraͤder I, I, durch welche die Lager B,

B in Bewegung gesezt werden, und wodurch auch die Saͤgen veranlaßt

werden, sich vorwaͤrts gegen das Rad zu bewegen. J,

J ist das gußeiserne Gestell, welches das Lager K traͤgt, und in welchem sich auch die Zapfenlager fuͤr die

Welle L befinden. An dieser Welle ist das Zahnrad M angebracht, und in dieses greift ein Getrieb, welches

durch ein um den Rigger O gezogenes Laufband umgetrieben

wird. An dem Ende der Welle L ist ferner das Rad P aufgezogen, welches sich umdreht, sobald der Rigger

O in Bewegung kommt; zugleich kommen aber auch die

Saͤgen F, F in rasche Bewegung, und auf diese

Weise wird dem Rade mit voller Genauigkeit die gehoͤrige Form gegeben. Das

Bereifen des Rades geschieht nach der gewoͤhnlichen Methode.

Tafeln