| Titel: | Verbesserte Kessel, welche sich zu mannigfachen Zweken anwenden lassen, und auf welche sich Leopold Oberlin, Kaufmann am Leicester-Square, Grafschaft Middlesex, am 18. Januar 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XLVI., S. 264 |

| Download: | XML |

XLVI.

Verbesserte Kessel, welche sich zu mannigfachen

Zweken anwenden lassen, und auf welche sich Leopold Oberlin, Kaufmann am

Leicester-Square, Grafschaft Middlesex, am 18.

Januar 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1835, S. 161.

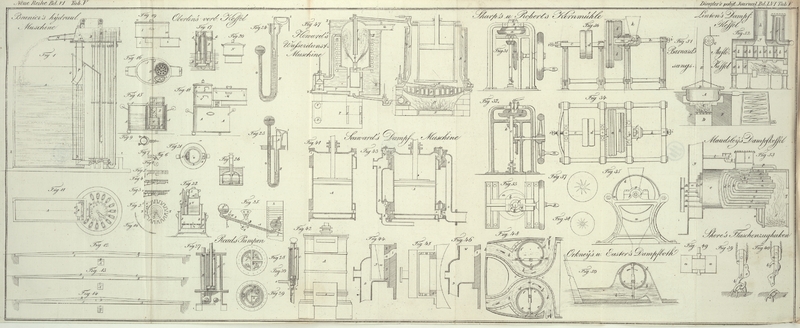

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Oberlin's verbesserte Kessel.

Die unter meinem gegenwaͤrtigen Patente begriffenen Verbesserungen haben den

Zwek in einzelnen Gefaͤßen oder Orten jede beliebige, innerhalb gewisser

Graͤnzen stehende Temperatur gleichmaͤßig zu unterhalten. Sie finden

ihre Anwendung hauptsaͤchlich an jenen Kesseln, deren man sich zum Sieden des

Wassers fuͤr den Kuͤchengebrauch bedient; doch lassen sie sich auch

auf solche Kessel anwenden, in denen eine Fluͤssigkeit auf einen niedrigeren

sowohl als hoͤheren Temperaturgrad, als er dem siedenden Wasser eigen ist,

erhizt werden soll; und eben so lassen sie sich unter gewissen Umstaͤnden

auch zum Heizen von Treibhaͤusern, Werkstaͤtten, Wohnhaͤusern

etc. benuzen. Sie bestehen in gewissen Apparaten, an denen gewisse Theile durch das

Sieden von Fluͤssigkeiten, und auch durch die damit verbundene Ausdehnung der

Luft in Bewegung gesezt werden.

Die solcher Weise erzeugte Bewegung dient zum Schließen oder Oeffnen von Oeffnungen,

damit man hiedurch den Ein- oder Austritt des Luftzuges in den Oefen der

Kessel absperren oder eroͤffnen kann. Bei der Anwendung der erwaͤhnten

Verbesserungen an jenen Kesseln, in welchen Wasser zum Kuͤchengebrauche

gekocht werden soll, wirkt das Aufsieden des Wassers oder der sonstigen

Fluͤssigkeit direct auf Schwimmer, die solcher Maßen mit dem Rauchfange des

zum Kessel gehoͤrigen Ofens verbunden sind, daß sie beim Emporsteigen den

Luftzug absperren, waͤhrend sie ihn beim Herabsinken wieder eroͤffnen.

An jenen Apparaten hingegen, an denen meine Verbesserungen zur Regulirung der

Temperatur in Kesseln, in welchen das Wasser nicht zum Sieden zu kommen braucht, wie

z.B. in den Kesseln zum Hizen von Baͤdern, dienen sollen, so wie auch bei der

Benuzung meiner Verbesserungen zur Regulirung der Temperatur in Werkstaͤtten,

Treibhaͤusern, Stubenoͤfen, muß der Apparat so gebaut seyn, daß er

durch die Ausdehnung der Luft wirkt; oder daß er eine Fluͤssigkeit

enthaͤlt, welche bei jener Temperatur siedet, die gleichfoͤrmig

unterhalten werden soll, und die uͤber oder unter 212° F. (80°

R.) betragen kann. Der Apparat oder ein Theil desselben wird in dem Kessel oder Ofen

in der Werkstaͤtte oder in dem sonstigen Gebaͤude angebracht, so

daß sich die Temperatur an die in dem Apparate enthaltene Fluͤssigkeit

fortpflanzt, und sie zum Sieden und zur Entwiklung von Dampf bringt, sobald diese

Temperatur den gewuͤnschten Grad uͤbersteigt. Das Aufsieden der

Fluͤssigkeit sezt, wie ich weiter unten zeigen werde, den Apparat oder einen

Theil desselben in Bewegung, und diese Bewegung kann dann an einen in dem Feuerzuge

angebrachten Daͤmpfer oder an ein sogenanntes Register fortgepflanzt werden,

wodurch entweder der Eintritt von kalter Luft abgeschnitten, oder das Entweichen von

heißer Luft gestattet wird. Die beigefuͤgten Zeichnungen werden dieß deutlich

machen.

Fig. 15 bis

20 zeigen

einen vollstaͤndigen Kochapparat mit einem Ofen und einem Kessel, der mit

meinen Verbesserungen ausgestattet ist.

Fig. 21 und

22 zeigen

einen anderen Kochapparat, an dessen Kessel die Regulirvorrichtung angebracht

ist.

Fig. 23 und

24 zeigen

einen Apparat, der in einem Gebaͤude angebracht, oder mit einem Kessel in

Verbindung gesezt werden kann.

Fig. 25 zeigt

einen nach meiner Erfindung erbauten Apparat, welcher hauptsaͤchlich zur

Regulirung der Temperatur eines Gebaͤutes oder eines Gemaches, in welchem ein

Wechsel der Temperatur erforderlich ist, wie z.B. eines Treibhauses oder einer

Werkstaͤtte bestimmt ist.

In Fig. 15 und

16, wovon

erstere einen Durchschnitt und leztere einen Grundriß eines Kochkessels und Ofens

mit einem zur Regulirung dienenden Schwimmer darstellt, ist A, A der Kessel, in dessen einer Haͤlfte ein cylindrisches, als

Feuerstelle oder Ofen dienendes Gefaͤß B, B

angebracht ist. In das obere Ende dieses Gefaͤßes sind Loͤcher

geschnitten, durch welche die Luft, die zur Unterhaltung der Verbrennung diente,

austritt. Auf dem Roste C, der im Grunde des Ofens auf

Fuͤßen steht, und den man im Grundrisse Fig. 16 deutlich sieht,

wird ein Holzkohlenfeuer angemacht. Aus dem unteren Theile des Ofens begibt sich

eine Kammer D heraus, aus welcher eine Roͤhre E emporsteigt; diese sieht man auch aus Fig. 17, wo sie zugleich

mit dem zur Regulirung dienenden Schwimmer im Durchschnitte dargestellt ist. Rund um

den oberen Theil dieser Roͤhre sind Loͤcher geschnitten, durch welche

die aͤußere Luft eindringt; diese Luft gelangt naͤmlich durch den

Canal D in den Ofen, steigt durch das auf dem Roste

befindliche Brennmaterial empor, und tritt an dem oberen Ende des Ofens B aus, so daß hiedurch ein gehoͤriger Luftzug

unterhalten wird. F ist eine Roͤhre, welche lose

an die Roͤhre E gepaßt ist, und an deren Ende ein umgekehrter, auf der

Kammer D aufruhender Napf G

geloͤthet ist; der obere Theil der Roͤhre F reicht bis dicht an die Luftloͤcher der Roͤhre E empor, ohne dieselben jedoch zu bedeken.

Dieser Apparat arbeitet auf folgende Weise. Nachdem das Feuer angezuͤndet ist,

wird der Kessel beinahe mit Wasser gefuͤllt, so daß es den Ofen und die

Roͤhre F umgibt, waͤhrend es uͤber

den umgekehrten Napf oder Schwimmer G emporsteigt. Die

in demselben enthaltene Luft wird, so wie das Wasser steigt, ausgetrieben, indem sie

aus dem oberen Theile des Napfes durch eine kleine Steigroͤhre h emporsteigt. Diese Roͤhre h wird, sobald der Kessel gehoͤrig

gefuͤllt ist, an ihrem oberen Ende mit einem genau in dieselbe passenden

kegelfoͤrmigen Pfropfe c verschlossen, wo dann

das Wasser in der Roͤhre h auf derselben

Hoͤhe steht, wie in dem uͤbrigen Kessel. Hierauf wird uͤber den

Ofen ein Dekel gebracht; der Dekel d, d, der an den Ofen

B, B geloͤthet ist, und auf die eine

Haͤlfte des Kessels paßt, wird naͤmlich durch kleine Schieberzapfen

e, welche in die Seitenwaͤnde des Kessels

eindringen, fest herabgehalten, waͤhrend auf die andere Haͤlfte des

Kessels bei f, f gleichfalls ein anderer Dekel gebracht

wird. Eben so wird uͤber die Oeffnung, welche in dem Dekel d, d zum Herausnehmen und Einsezen des Regulirschwimmers

G bestimmt ist, ein kleiner Dekel gebracht. Diese

Dekel sollen so genau an einander passen, daß sie das freie Entweichen von Dampf

verhindern, womit jedoch nicht gemeint ist, daß sie einem starken Dampfdruke zu

widerstehen haben. Wenn Fleisch, Gemuͤse oder andere dergleichen Dinge im

Wasser gekocht werden sollen, so wird eine durchloͤcherte Platte H der Quere nach in den Kessel gebracht, damit diese

Substanzen nicht auf den Schwimmer G druͤken, und

dadurch dessen Spiel beeintraͤchtigen koͤnnen. Diese Platte H laͤßt sich, wie Fig. 15 und 16 zeigen, in

Falzen auf und nieder schieben, und das Wasser kann frei durch dieselbe circuliren.

So wie nun das Wasser zu sieden und Dampf zu entwikeln beginnt, so wird diese sowohl

in der Roͤhre h, als in dem Koͤrper des

Kessels emporsteigen, und indem er nicht so schnell, als er erzeugt wird, aus dem

Kessel entweichen kann, sich in dem oberen Theile der Roͤhre h ansammeln, und durch seine Ruͤkwirkung auf die

Wasserflaͤche auf den Pfropf dieser Roͤhre druͤken; oder wenn

Luft in der Roͤhre enthalten seyn sollte, diese comprimiren, und den

Schwimmer G emporluͤpfen. Der obere Theil der

Roͤhre F hingegen wird bei seinem Emporsteigen je

nach dem Raume, durch welchen er sich bewegt, die Zugloͤcher in der

Roͤhre E ganz oder zum Theil verschließen,

wodurch der Zug im Ofen ganz oder zum Theil aufgehoben, und folglich die Hize augenbliklich so

vermindert wird, daß in dem Kessel in kurzer Zeit kein Dampf mehr erzeugt wird. Da

der obere Theil des Regulators G, h nunmehr nicht mit

elastischem Dampfe erfuͤllt ist, so wird er wieder in seine fruͤhere

Stellung herabsinken, so daß die Zugloͤcher der Roͤhre E dadurch wieder frei werden; dadurch wird dann der Zug

sogleich wieder erneuert, und die Hize folglich wieder so gesteigert werden, daß

sich abermals Dampf in dem Kessel entwikelt; und so oft sich auf diese Weise je eine

etwas bedeutende Menge Dampf im Kessel entwikelt, wird der Regulirschwimmer G, h jedes Mal die hier beschriebene Wirkung

hervorbringen, und den Luftzug absperren. Die Theile, aus denen der Regulator

besteht, werden demnach verhindern, daß die Hize des Feuers das Wasser oder die

sonstige Fluͤssigkeit uͤber den Siedepunkt erhizt: d.h., sie werden

hindern, daß die Fluͤssigkeit nicht zu rasch aufsiedet oder

uͤberwallt, so daß das Fleisch oder die sonstigen zu siedenden Substanzen

gehoͤrig gekocht werden, ohne daß Jemand Acht darauf zu geben braucht. Um

einen vollstaͤndigen Kochapparat zu Stande zu bringen, sind mit dem Kessel

mehrere Kochgeschirre verbunden, die ich hier kurz beschreiben will, obschon

dieselben keinen Theil meiner Erfindungen ausmachen, die, wie gesagt, lediglich in

den hier beschriebenen Apparaten bestehen.

Man sieht einen ganzen derlei Kochapparat in Fig. 18 von Außen

abgebildet.

I in Fig. 19 ist ein

Gefaͤß, welches zum Behufe des Bratens und Bakens von Fleisch uͤber

dem Ofen B angebracht werden kann, indem der

cylindrische Hals l auf die Muͤndung des Ofens

paßt. Die in dem Ofen erhizte Luft geht durch einen Canal oder durch die Bratpfanne

i, und durch Loͤcher, welche in dem Boden des

Gefaͤßes, in welches das Fleisch gelegt wird, angebracht sind, so wie auch

durch einen Canal, der bei m durch punktirte Linien

angedeutet ist; sie geht also uͤber und unter dem Fleische, welches gebraten

werden soll, weg, und entweicht bei der in dem Dekel des Gefaͤßes

angebrachten Oeffnung n. J, L sind zwei Gefaͤße,

welche zum Daͤmpfen von Gemuͤsen dienen, und welche entweder

gemeinschaftlich oder einzeln angewendet werden koͤnnen; bedient man sich

beider, so bildet das obere den Dekel fuͤr das untere. Der Dampf steigt aus

den Kessel durch eine Roͤhre in das untere, und aus diesem durch eine andere

Roͤhre in das obere Gefaͤß empor. M ist

eine Schmorpfanne, welche auch statt des Rost- oder Bratgefaͤßes I uͤber dem Ofen angebracht werden kann, und N in Fig. 20 ist ein Kessel,

der zum Behufe des Siedens von Wasser uͤber dem Ofen gebracht werden kann,

wenn man dessen nicht zu anderen Zweken bedarf.

Die in Fig. 21

und 22

abgebildeten Apparate sind in ihren Leistungen den eben beschriebenen so

aͤhnlich, daß ich deren Einrichtung nur anzudeuten brauche. Der Ofen B befindet sich naͤmlich hier in einem zweiten

oder weiteren Cylinder oder Gehaͤuse A, A, und

der zwischen beiden leer bleibende ringfoͤrmige Raum dient als Reservekessel

zum Erhizen von Spuͤlwasser. D ist eine aus dem

Grundrisse Fig.

21 ersichtliche, an der Seite des Ofens befindliche Roͤhre, welche

sich unter dem Roste C in den Ofen oͤffnet. Durch

diese Roͤhre D tritt der zur Unterhaltung der

Verbrennung dienende Luftstrom ein, um dann durch das auf den Rost C gelegte Brennmaterial emporzusteigen, und endlich

durch den Rauchfang E zu entweichen, wozu an dem oberen

Theile dieses lezteren ein Loch a ausgeschnitten ist.

G ist der Kessel, der aus einem cylindrischen, in

den Ofen eingesezten Gefaͤße besteht, welches auf einem rund um den oberen

Theil desselben angebrachten Lager ruht. H ist der

umgekehrte Napf oder der Regulirschwimmer, der zum Behufe des Austrittes der Luft

beim Fuͤllen des Kessels mit einer kleinen Roͤhre J versehen ist. An dem Regulirschwimmer ist bei I mittelst eines Stieles ein Ring oder ein

Roͤhrenstuͤk angebracht, welches den Rauchfang genau unter dem offenen

Theile a desselben umgibt. Dieser Apparat arbeitet ganz

auf dieselbe Weise, wie der oben beschriebene, und die dort gegebenen Anweisungen,

wie man sich seiner zu bedienen hat, gelten auch hier.

Wenn also das Wasser oder die Suppe in dem Kessel die Siedehize erlangt haben, und

eine Quantitaͤt Dampf erzeugt worden ist, so steigt der Regulirschwimmer H wegen des Drukes des Dampfes in dem oberen Theile des

Schwimmers und seiner Roͤhre J empor, wo dann der

Ring oder die Roͤhre I die in dem Rauchfange E angebrachte Oeffnung zum Theil oder ganz verschließt.

Dadurch wird der Luftzug im Ofen unterbrochen und die Hize vermindert, so daß das

Sieden im Kessel nachlaͤßt, und daß also das Zugloch in dem Rauchfange E wieder geoͤffnet wird, wodurch die in dem

Kessel enthaltene Fluͤssigkeit verhindert wird uͤberzulaufen, ohne daß

irgend eine Beaufsichtigung noͤthig waͤre. K ist die in den Kessel gebrachte Platte, wodurch die Eßwaaren gehindert

werden, mit dem Regulator in Beruͤhrung zu kommen. L ist ein zum Daͤmpfen dienendes Gefaͤß mit einer

Roͤhre M, durch welche der Dampf aus dem Kessel

zum Behufe des Daͤmpfens der Gemuͤse eingelassen wird. Man kann,

gleichwie in Fig.

15 und 16, uͤber dieses auch noch ein anderes aͤhnliches

Gefaͤß stellen.

Fig. 23 zeigt

einen Apparat zum Reguliren der Temperatur eines Kessels, in welchem Wasser

fuͤr Baͤder gehizt wird, oder der zum Heizen eines Treibhauses

oder einer Werkstaͤtte dient. Diese Vorrichtung besteht naͤmlich aus

einer gebogenen oder Heberroͤhre H, G, deren

kuͤrzerer Schenkel sich mit einer weiten Muͤndung bei A gegen die atmosphaͤrische Luft oͤffnet,

waͤhrend sich der laͤngere Schenkel in eine Kugel B endigt. Die Kugel B, so

wie die gebogene Roͤhre werden mit einer Fluͤssigkeit, z.B. Wasser,

gefuͤllt, bis dieselbe in dem Schenkel H auf

einer bestimmten Hoͤhe steht, waͤhrend die Luft beim Fuͤllen

des Apparates aus der Stelle getrieben wird. C ist ein

Schwimmer, welcher zum Theil in die in dem Schenkel H

enthaltene Fluͤssigkeit untertaucht; er ist an einer Kette oder Schnur

aufgehaͤngt, welche uͤber die beiden Rollen 1 und 2 laͤuft, und

welche, wenn der Apparat an einem Kessel angebracht ist, mit dem anderen Ende an dem

Daͤmpfer oder Register in dem Feuerzuge befestigt wird, waͤhrend man

sie, wenn die Vorrichtung an einem Ofen oder in einem Gebaͤude angebracht

werden soll, mit einem Ventile, einem Fenster oder einer Fallthuͤre in

Verbindung bringt. Bevor man sich eines Apparates dieser Art bedient, muß man durch

Versuche ermitteln, bei welcher Temperatur die in ihm enthaltene Fluͤssigkeit

zum Sieden kommt; und wenn dieß geschehen ist, so muß der ganze Apparat, oder

wenigstens der obere Theil des Schenkels G und die Kugel

B der Temperatur jenes Ortes ausgesezt werden,

dessen Temperatur man reguliren will. So oft nun diese Temperatur uͤber den

Siedepunkt der in dem Apparate enthaltenen Fluͤssigkeit steigt, wird in der

Kugel B Dampf erzeugt werden, und dieser Dampf wird dann

auf die Oberflaͤche der Fluͤssigkeit druͤken; die Folge hievon

wird seyn, daß die Fluͤssigkeit in dem Schenkel H

emporsteigt, daß mithin auch der Schwimmer C steigt, und

daß der Daͤmpfer dafuͤr herabsinken, und den Feuerzug des Ofens mithin

ganz oder zum Theil verschließen wird. Soll der Apparat hingegen dadurch wirken, daß

man aus dem Orte, an welchem er sich befindet, heiße Luft austreten laͤßt:

d.h., ist er z.B. im Inneren eines Treibhauses angebracht, so muß die emporsteigende

Bewegung des Schwimmers so fortgepflanzt werden, daß dadurch, so oft die Temperatur

zu hoch steigt, ein Ventil oder ein Fenster oder eine Thuͤr geoͤffnet

wird. Damit einer und derselbe Apparat auch als Regulator fuͤr verschiedene

Temperaturen angewendet werden koͤnne, kann man verschiedene, bei

verschiedenen Temperaturen siedende Fluͤssigkeiten in denselben bringen:

naͤmlich fuͤr Temperaturen uͤber 212° F. oder 80°

R. Aufloͤsungen von Kochsalz, salzsaurem Kalk oder Schwefelsaͤure in

Wasser, in welchen Aufloͤsungen der Salz- oder Saͤuregehalt je

nach der Temperatur, bei der sie sieden sollen, verschieden abgeaͤndert wird;

fuͤr Temperaturen unter 212° F. hingegen andere, bei niedrigen Temperaturen siedende

Fluͤssigkeiten, wie z.B. Alkohol, oder Aether fuͤr sich oder in

Verbindung mit anderen Substanzen. Man hat hiebei, wie schon oben gesagt worden ist,

nur durch sorgfaͤltige und genaue Versuche vorher zu bestimmen, bei welchem

Hizgrade die in den Apparat gebrachte Fluͤssigkeit siedet. Dieß kann auf die

aus Fig. 24

ersichtliche Weise geschehen, indem hier die Regulirfluͤssigkeit, anstatt

direct mit dem Schwimmer C zu communiciren, mittelst

einer Queksilbersaͤule auf denselben wirkt. Je nach dem Unterschiede, der

zwischen der Hoͤhe der Queksilbersaͤule in dem Schenkel G und jener in dem Schenkel H Statt findet, kann der Druk auf die in der Kugel B befindliche Regulirfluͤssigkeit vermindert oder verstaͤrkt

werden; und da nun die Fluͤssigkeiten unter verschiedenem Druke auch bei

verschiedener Temperatur sieden, so kann man eine und dieselbe Fluͤssigkeit,

wie z.B. Wasser, auch zu einem Regulator fuͤr verschiedene Temperaturen

machen, je nachdem man das Verhaͤltniß zwischen den Hoͤhen der

Queksilbersaͤulen in G und H abaͤndert.

Fig. 25 gibt

eine Ansicht eines Apparates, welcher speciell dazu bestimmt ist, die Luft eines

Ofens oder eines Treibhauses, oder einer Werkstaͤtte so zu reguliren, daß sie

eine bestimmte gegebene Temperatur hat. Auch dieser Apparat wirkt gleich den

vorhergehenden durch das Sieden einer Fluͤssigkeit; nur wirkt das Aufsieden

hier direct auf das Instrument selbst, und die Bewegung des Instrumentes wird dann

ohne Dazwischenkunft eines Schwimmers an den Daͤmpfer, oder an das Ventil,

oder an das Register fortgepflanzt. Er besteht naͤmlich aus einer sich

schwingenden oder oscillirenden Roͤhre A, A, an

deren beiden Enden sich eine Kugel befindet, und welche so mit Queksilber

gefuͤllt ist, daß die Kugel C zu 2/3 die Kugel

B hingegen nur zu 1/3 damit angefuͤllt ist.

Das uͤbrige Drittheil der Kugel C enthaͤlt

die Regulirfluͤssigkeit, welche hier z.B. aus Wasser bestehen soll; sie wird,

nachdem der Apparat gefuͤllt, und die Luft aus ihr ausgetrieben worden ist,

mittelst des Stoͤpsels a fest verschlossen,

waͤhrend man die Kugel B dem Zutritte der Luft

offen laͤßt. Die Roͤhre A, A wird von

einer Scheide oder Schraubenklammer D, in der sie sich

ruͤk- und vorwaͤrts bewegen kann, und in der sie sich durch die

Schraube E an einer beliebigen Stelle fixiren

laͤßt, getragen. Die Scheide D ist mittelst ein

Paar Gelenkstuͤken F, die an dem Kloben G fixirt sind, an einem Zapfen aufgehaͤngt. H ist eine Schieberscheide, an der mittelst einer Kette

oder Schnur 2 der Daͤmpfer oder das Register aufgehaͤngt ist; soll die

Bewegung des Apparates hingegen eine Oeffnung aufmachen oder schließen, so muß die

Kette je nach Umstaͤnden mit einem Ventile, einem Fenster oder einer

Thuͤre in Verbindung gebracht werden. Die Scheide H kann an irgend einem Theile der Roͤhre A,

A mittelst der Schraube I befestigt werden. L, L ist ein Maßstab, der je nach den verschiedenen

Temperaturen, bei denen eine bestimmte Fluͤssigkeit unter verschiedenem Druke

der Luft siedet, und mit Bezug auf die Unterschiede in der Hoͤhe des

Queksilberstandes in den beiden Kugeln B und C, welche durch Umdrehen der Roͤhre A, A um ihren Zapfen oder um den Mittelpunkt ihrer

Bewegung hervorgebracht werden, in Grade eingetheilt ist. Denn es ist klar, daß je

mehr man die Roͤhre A in eine der senkrechten

gleichkommende Linie bringt, um so hoͤher die Queksilbersaͤule seyn

muß, welche bei d auf die Fluͤssigkeit

druͤkt, und umgekehrt. Je nachdem man hingegen die Roͤhre in der

Scheide D ruͤk- oder vorwaͤrts

schiebt, und je nachdem man ein Gleiches auch mit der Scheide H thut, koͤnnen die beiden Arme der Roͤhre A mit einander im Gleichgewichte erhalten werden, wenn

auch der Druk auf die Fluͤssigkeit d verschieden

ist. An der Roͤhre A ist unter der Kugel C ein Zeiger K angebracht.

Da die Grade an der Scala nach Versuchen so verzeichnet sind, daß sie andeuten,

welcher Druk auf die Fluͤssigkeit d bei jeder

verschiedenen Neigung, welche man der Roͤhre A

gibt, ausgeuͤbt wird; und da jeder Grad mit jener Temperatur bezeichnet ist,

bei der die Fluͤssigkeit unter einem solchen Druke siedet, so wird man

folgendes Spiel des Apparates leicht verstehen. Um den Apparat so anzubringen, daß

er irgend eine in seinem Bereiche liegende Temperatur gehoͤrig regulirt,

braucht man nichts weiter, als die Roͤhre A so

weit um den Mittelpunkt ihrer Bewegung zu drehen, daß deren Zeiger auf jenen Grad

der Scala zeigt, der diese Temperatur andeutet, und sie dann in der einen oder in

der anderen Richtung so weit in ihrer Scheide zu bewegen, daß ihre beiden Arme

einander das Gleichgewicht halten, oder daß das Ende C

nur ein unbedeutendes Uebergewicht behauptet. Hierauf werden die beiden Schrauben

E und I festgestellt,

und in eines der Loͤcher, die sich in der Scala befinden, unter das Ende der

Roͤhre und zur Unterstuͤzung derselben ein Stift gestekt. Die

Fluͤssigkeit d wird sich demnach unter diesen

Umstaͤnden unter dem Druke einer Queksilbersaͤule befinden, bei

welchem sie bei jener Temperatur siedet, auf die der Zeiger K deutet. So wie daher die Temperatur des Ortes, an welchem sich der

Apparat befindet, jene Temperatur, auf welche der Zeiger deutet, uͤbersteigt,

so wird die Fluͤssigkeit bei d zu sieden

beginnen, und der hiedurch entwikelte Dampf, indem er auf die Oberflaͤche des

Queksilbers in C wirkt, dieses Queksilber in die Kugel

B emportreiben. Die Folge hievon wird seyn, daß

dieser Arm der Roͤhre A nunmehr das Uebergewicht

bekommt, herabsinkt,

die Kette 2 mit sich zieht, und auf einen Daͤmpfer oder auf ein Ventil wirkt,

wodurch die Temperatur entweder durch Beschraͤnkung des Luftzuges im Ofen,

oder dadurch vermindert wird, daß man die heiße Luft entweichen und kuͤhle

dafuͤr eintreten laͤßt. So wie nun die Hize aufhoͤrt, wird auch

das Sieden der Fluͤssigkeit d aufhoͤren,

und das Queksilber aus B auf seine fruͤhere

Hoͤhe in der Kugel C zuruͤkfließen;

hieraus wird folgen, daß diese Kugel wieder herabsinkt, und daß die Kette 2 wieder

emporgehoben wird, und den fruͤheren Luftzug herstellt, so daß die Temperatur

solcher Maßen bestaͤndig gleich erhalten wird. Anstatt die Roͤhre in

den beiden Scheiden D und H

beweglich zu machen, kann sie uͤbrigens auch darin fixirt werden, wo dann ein

Ring, der sich zwischen D und der Kugel C an der Roͤhre schiebt, hinreichen

wuͤrde, um den entgegengesezten Arm in jeder beliebigen schiefen Stellung des

Apparates so zu balanciren, daß das Ende C eben auf den

Stift, den man in irgend eine der Eintheilungen der Scala stekte,

herabgedruͤkt wird: waͤhrend dennoch eine sehr geringe Kraft

hinreicht, um den Apparat um den Mittelpunkt seiner Bewegung zu drehen. Zu bemerken

ist, daß man auch an den unter Fig. 23 und 24

beschriebenen Apparaten eine dieser aͤhnliche Scala anbringen kann, wo ein

jeder Grad dem Druke entsprechen muͤßte, der auf die

Regulirfluͤssigkeit in B ausgeuͤbt wird,

wenn die Queksilbersaͤule in H auf einer

bestimmten Hoͤhe steht; und wo ein jeder Grad mit jener Temperatur bezeichnet

waͤre, bei welcher die Fluͤssigkeit unter diesem Druke siedet.

Die Ausdehnung der Anwendbarkeit irgend eines dieser Apparate, wenn derselbe durch

Abaͤnderung des Drukes auf die Regulirfluͤssigkeit wirken soll, wird

von der Hoͤhe der Queksilbersaͤulen, deren man sich bedient,

abhaͤngen. Wenn die Saͤule in dem Schenkel G, Fig.

24, hoch genug ist, um dem Druke der Atmosphaͤre auf die

Oberflaͤche des Queksilbers in dem Schenkel H

(wie dieß in einem Barometer der Fall ist) das Gleichgewicht zu halten, so wird die

Fluͤssigkeit bei B im luftleeren Raume sieden;

und vergroͤßert man die Hoͤhe der Queksilbersaͤule in H, so kann der Druk auf die Fluͤssigkeit bis zum

atmosphaͤrischen Druke oder daruͤber erhoͤht werden. Die

Laͤnge der Schenkel H und G muß sich daher danach richten, ob der Apparat bei Temperaturen, welche

unter oder uͤber 212° F. betragen, angewendet wird. Eben so ist der

Spielraum oder die Anwendbarkeit des in Fig. 25 abgebildeten

Apparates durch die Hoͤhe der Queksilbersaͤule, die man bei einer

geeigneten Neigung des Apparates erhalten kann, bedingt, und folglich von der

Laͤnge des Radius seiner Arme abhaͤngig.

Man kann an meinen verbesserten Apparaten auch die Elasticitaͤt der

atmosphaͤrischen Luft in Anwendung bringen, und zu diesem Behufe etwas

atmosphaͤrische Luft zugleich mit der Regulirfluͤssigkeit in denselben

schaffen. An den Apparaten Fig. 23, 24 und 25 geschieht dieß, indem

man die Luft mit der Fluͤssigkeit in die Kugeln B

oder C treten laͤßt; an den Kochapparaten Fig. 15 bis

20, und

Fig. 21

und 22, indem

man dadurch, daß man beim Fuͤllen des Kessels die Stoͤpsel

verschließt, etwas Luft in den Roͤhren h und J zuruͤkhaͤlt. Die Ausdehnung der in den

Kugeln oder in dem umgekehrten Napfe enthaltenen Luft, welche beim Erhizen derselben

eintritt, wird eben so wie der durch das Sieden der Fluͤssigkeit erzeugte

Dampf die Schwimmer heben, oder den in Fig. 25 abgebildeten

Apparat um den Mittelpunkt seiner Bewegung drehen.

In einigen Faͤllen duͤrfte sogar ein Apparat, der bloß durch die

Ausdehnung der Luft wirkt, vortheilhafter seyn. Eines solchen Apparates bediene ich

mich z.B. zur Regulirung der Temperatur eines Ofens zum kuͤnstlichen

Ausbruͤten der Eier, wozu eine Waͤrme von beilaͤufig 32°

R. oder 72° F. erforderlich ist. Ich wende hiezu einen aus Fig. 26 ersichtlichen

Regulirschwimmer an, der nach Art der an den Kochapparaten beschriebenen Schwimmer

gebaut ist, und den man in ein mit Wasser gefuͤlltes Gefaͤß

untertaucht, waͤhrend man den oberen Theil des umgekehrten Napfes a mit Luft gefuͤllt laͤßt. Dieser

Regulirapparat wird entweder in den Ofen oder sonst an eine Stelle gebracht, an der

er der Temperatur desselben theilhaftig wird. Die in dem oberen Theile des

Schwimmers a enthaltene Luft dehnt sich aus, so wie die

Luft und das Wasser, die ihn umgeben, erhizt werden; und der Schwimmer ist so

eingerichtet, daß er, wie ich dieß bei Fig. 15 gezeigt habe, den

Luftzug im Ofen absperrt, sobald die Luft in dem Ofen, oder die auch dem Ofen

kommende, und den Apparat umgebende Luft eine Temperatur von 32° R.

uͤbersteigt. Ein Regulirapparat dieser Art kann auf die Roͤhre eines

Daͤmpfers wirken und dadurch den Rauchfang des Ofens auf die bei dem oben

beschriebenen Kochapparate ersichtliche Weise schließen: oder dieß kann, je nachdem

es die Umstaͤnde erfordern, auch durch einen an einer Kette

aufgehaͤngten Daͤmpfer geschehen. Die Anpassung eines solchen

Apparates zu dem bestimmten Zweke geschieht jedoch durch Abaͤnderung der

Laͤnge der Daͤmpferroͤhre oder der Laͤnge der Kette, an

welcher der Daͤmpfer aufgehaͤngt ist; denn der Schwimmer wird, sobald

die Luft erhizt zu werden anfaͤngt, steigen oder sich etwas bewegen, und die

Laͤnge der Roͤhre des Daͤmpfers, welcher den Rauchfang

verschließt, oder die Laͤnge der Kette, an der der Daͤmpfer

aufgehaͤngt ist, muß eine solche seyn, daß das Emporsteigen des Schwimmers den Luftzug nicht eher

abzusperren beginnt, als bis die Hize des Ofens den gewuͤnschten

Temperaturgrad uͤbersteigt. Der Schwimmer muß daher nach Versuchen

eingerichtet werden, so oft man den Ofen durch ihn auf einer anderen Temperatur als

der gewoͤhnlich gebraͤuchlichen erhalten will. Ebendiese Anweisungen

darf man auch nicht unberuͤksichtigt lassen, so oft man einen der

beschriebenen Apparate durch die Ausdehnung der Luft wirken lassen will, d.h. die

Laͤnge der Daͤmpferroͤhren oder die Laͤnge der Ketten

der Daͤmpfer muß eine solche seyn, daß fuͤr die Bewegung, welche durch

die Ausdehnung der Luft entsteht, bevor der Kessel, der Ofen oder der sonstige zu

regulirende Ort noch die erforderliche Temperatur erreicht hat, gehoͤriger

Spielraum bleibt. In Hinsicht auf die Anwendung der Ausdehnung der Luft ist zu

bemerken, daß die Expansivkraft, welche die Luft bei geringer Erhoͤhung der

Waͤrme besizt, sehr gering ist, und daß dieselbe also nicht ausreicht, wenn

zur Ueberwindung des Widerstandes des Daͤmpfers oder des Ventiles eine etwas

bedeutende Kraft erforderlich ist. Auch entwikelt und vermindert sich die durch die

Ausdehnung der Luft entstehende Kraft nur langsam und allmaͤhlich,

waͤhrend die durch das Aufsieden von Fluͤssigkeiten bedingte Kraft

sich, wie gesagt, nicht fruͤher als zu einer bestimmten Zeit aͤußert,

und dann rasch in Wirksamkeit tritt, um eben so schnell wieder außer Wirksamkeit zu

kommen. Es muß daher dem Fabrikanten uͤberlassen bleiben, die besonderen

Umstaͤnde zu erwaͤgen, unter denen es vortheilhafter seyn

duͤrfte, den Apparat durch die Ausdehnung der Luft arbeiten zu machen.

Es ist unmoͤglich, in Hinsicht auf die Anwendung der von mir hier

beschriebenen Verbesserungen und Apparate mehr als allgemeine Regeln anzugeben; denn

die Verhaͤltnisse und die Zusammenstellung der einzelnen Theile

muͤssen je nach den Umstaͤnden und den Zweken, zu denen die Apparate

dienen sollen, verschieden abgeaͤndert werden. Der Verfertiger derselben muß

daher zu waͤhlen wissen, welche Vorrichtung einem einzelnen Falle am besten

entspricht; er muß zu waͤhlen wissen, ob er diese oder jene

Regulirfluͤssigkeit anzuwenden hat, oder wie er bei Anwendung einer und

derselben Fluͤssigkeit den Druk auf dieselbe durch Vermittelung einer

Saͤule einer anderen Fluͤssigkeit abzuaͤndern hat; oder wie er

bei Benuzung der Ausdehnung der Luft zu verfahren hat. Unter allen Umstaͤnden

muß jeder der Apparate, bevor man ihn errichtet, durch Versuche erprobt werden, ob

er das leistet, was er leisten soll; besonders muß dieß geschehen, wenn derselbe

Apparat zur Regulirung verschiedener Temperaturen durch verschiedenen, auf die

Fluͤssigkeiten wirkenden Druk dienen soll; und wenn eine Scala an demselben

angebracht ist, so muß diese jedes Mal nach Versuchen graduirt werden, und zwar

fuͤr jeden einzelnen Apparat, und mit Bezug auf die Grade des Drukes, unter

denen die angewendete Regulirfluͤssigkeit bei den verschiedenen Temperaturen,

auf denen sie den Kessel, den Ofen, das Gebaͤude etc. erhalten soll, siedet.

Hat dieß der Fabrikant ein Mal gethan, so braucht derjenige, der sich des Apparates

spaͤter bedienen will, nur mehr die oben angedeuteten allgemeinen

Verhaltungsmaßregeln zu befolgen. Soll die Temperatur eines gegebenen Ortes sehr

genau regulirt werden, so soll derselbe nicht unmittelbar und direct durch den Ofen

geheizt werden, sondern durch Vermittelung einer Masse heißen Wassers, Dampfes oder

heißer Luft; denn der Ofen kann eine große Quantitaͤt Hize ansammeln, so daß

er selbst lange, nachdem der Regulator den Feuerzug bereits verschlossen, doch noch

den Ort, dessen Temperatur auf einem bestimmten Punkte erhallen werden soll, zu

heizen fortfaͤhrt. In diesem Falle sollte dann der Regulator nicht direct auf

den Kessel oder auf den sonstigen Ort, dessen Hize gleichmaͤßig unterhalten

werden soll, wirken, sondern man muͤßte ihn auf die zur Vermittelung dienende

Masse Dampf, heißes Wasser oder heiße Luft wirken lassen: so daß auf diese Weise

jedes Mal, so oft die Temperatur zu hoch steigt, eine den Zufluß der heißen Luft,

des Dampfes oder des heißen Wassers absperrende Klappe geschlossen wird; und

umgekehrt, daß diese Klappe wieder geoͤffnet wird, sobald die Temperatur

wieder sinkt.

Tafeln