| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Mahlen von Korn und anderen Materialien, worauf sich Thomas Sharp und Richard Roberts, beide Ingenieure von Manchester, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 1. Jan. 1834 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LI., S. 285 |

| Download: | XML |

LI.

Verbesserungen an den Maschinen zum Mahlen von

Korn und anderen Materialien, worauf sich Thomas Sharp und Richard Roberts, beide Ingenieure von Manchester, in

Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 1. Jan. 1834 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1835, S.

345.

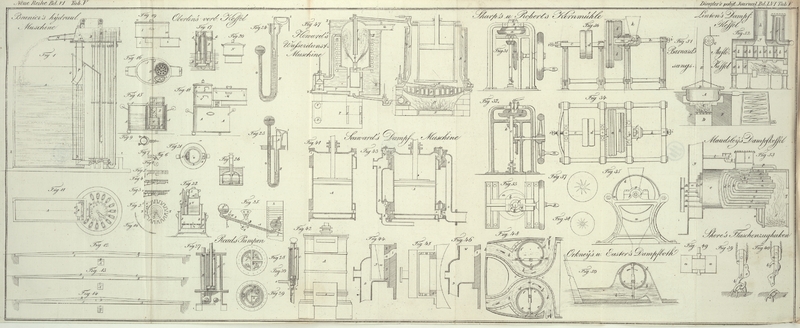

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Verbesserte Maschinen zum Mahlen von Korn und anderen

Materialien.

Die unter obigem Patente begriffenen Verbesserungen bestehen hauptsaͤchlich in

einer eigenthuͤmlichen Methode, die zwei Steine oder die sonstigen

Schneid- oder Reiboberflaͤchen, zwischen denen das Korn oder die

sonstigen Substanzen zermalmt werden sollen, anzubringen und aufzuziehen; und das

Wesentlichste hiebei ist, daß sich die beiden Steine gemeinschaftlich um Zapfen oder

Mittelstifte drehen, welche gegen einander eine excentrische Stellung haben.

Die Art und Weise, die zum Zermalmen dienenden Oberflaͤchen aufzuziehen und

umzutreiben, so wie die Materialien, die man dazu verwendet, lassen viele

Modificationen zu; d.h. die Lager, in denen die Steine ruhen, und die zu deren

Umdrehungen dienenden Mechanismen koͤnnen verschieden gebaut seyn, und die

Reib- oder Zermalmoberflaͤchen koͤnnen aus natuͤrlichen

oder kuͤnstlichen Steinen, aus Metall, oder aus irgend einem anderen

passenden Materiale bestehen.

Zur Erlaͤuterung der Principien, auf denen diese Verbesserungen beruhen, haben

wir in den beigefuͤgten Zeichnungen zwei Mahlmuͤhlen abgebildet, an

deren einer die Mahloberflaͤchen aus Gußeisen oder Stahl bestehen und sich

horizontal umdrehen, waͤhrend sie an der anderen aus Stein bestehen und bei

ihren Umdrehungen senkrecht stehen.

Fig. 31 ist

ein Aufriß einer Maschine oder einer Muͤhle, an der zwei gußeiserne, in einem

gehoͤrigen eisernen Rahmen aufgezogene Scheiben a,

b die Zermalmer bilden. Fig. 32 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch dieselbe Maschine; Fig. 33 hingegen gibt

eine horizontale Ansicht derselben.

Die Scheibe a, die dem Bodensteine einer

gewoͤhnlichen Muͤhle entspricht, hat einen groͤßeren

Durchmesser, als der Laͤufer b, und ist an einer

senkrechten Welle c befestigt, die sich am Grunde in

einer stellbaren Unterlage, und oben in der Buͤchse e in einem Halsringe dreht. Die obere Scheibe oder der Laͤufer b ist mit seinem roͤhrenfoͤrmigen Halse

f, f und einem Halsringe an dem oberen Theile des Gestelles

aufgezogen, in welchem er durch eine Buͤchse g, g

festgehalten wird. Der roͤhrenfoͤrmige Hals f,

f bildet die Oeffnung, durch welche das Getreide oder die sonstige zu

mahlende Substanz in die Muͤhle gebracht wird. Ueber diese Oeffnung und in

dieselbe begibt sich ein an dem Rahmen befestigter Finger, durch welchen das

eingetragene Getreide so zuruͤkgehalten wird, daß es beim Umdrehen nicht mit

dem Halsringe mit herum gefuͤhrt werden kann. Durch einen Hals und einen

Halsring wird in der bereits erwaͤhnten Buͤchse e des Gestelles auch das Getrieb i

aufgehaͤngt erhalten. Durch dieses Getrieb geht nun auch die senkrechte Welle

c, und beide werden sie, wenn sie sich umdrehen,

durch eine Feder oder einen Keil k an einander gesperrt.

Die Steine oder Reiboberflaͤchen koͤnnen daher je nach der

Beschaffenheit und Qualitaͤt der zu zermalmenden Substanzen einander

genaͤhert oder von einander entfernt werden, je nachdem man die Unterlage

oder Pfanne d, die zum Behufe des Stellens mit einer

Schraube versehen ist, in eine hoͤhere oder tiefere Stellung bringt.

An dem inneren Ende der horizontalen Welle l, welche in

gehoͤrigen Zapfenlagern in dem Gestelle aufgezogen ist, befindet sich ein

Zahnrad m, welches in das Getrieb m eingreift. Wenn daher die Welle l durch

Menschenhaͤnde und mittelst einer Kurbel n, oder

durch Dampf oder durch irgend eine Triebkraft in kreisende Bewegung versezt wird, so

wird sich auch die senkrechte Welle c und mit ihr die

untere Scheibe oder der Bodenstein a in horizontaler

Richtung umdrehen. Durch die Reibung, welche in Folge der gegenseitigen

Beruͤhrung entsteht, wird aber auch die obere Scheibe oder der Laͤufer

b in kreisende Bewegung versezt werden, so daß also

das durch den Hals f zwischen die beiden Steine

gelangende Getreide zerrieben und zermalmt wird, an dem Umfange als Pulver oder Mehl

aus den Steinen heraus gelangt, und dann durch irgend ein geeignetes, in der

Zeichnung durch punktirte Linien angedeutetes Gehaͤuse in einen zu dessen

Aufnahme dienenden Behaͤlter geschafft werden kann.

Da die Achsen der beiden Steine oder Reiboberflaͤchen excentrisch gegen

einander gestellt sind, und da sich deren Oberflaͤchen dennoch

gemeinschaftlich umdrehen, so wird der obere Stein oder der Laͤufer hiebei

auf der Flaͤche des Bodensteines herumlaufen, und die Folge hievon wird seyn,

daß sowohl die Beruͤhrungspunkte zwischen den beiden Mahloberflaͤchen,

als die Geschwindigkeiten, mit denen diese Punkte an einander voruͤbergehen,

bestaͤndig wechseln. Diese eigenthuͤmlichen rotirenden Bewegungen der

Mahloberflaͤchen werden eine groͤßere Reibung auf die zu zermalmenden

oder zu mahlenden Substanzen hervorbringen, und hiedurch bewirken, daß diese

Muͤhle vollkommener und schneller dasselbe leistet, was irgend eine andere

Mahlmuͤhle mit Mahloberflaͤchen von gleicher Groͤße zu leisten

vermag. Ueberdieß kann eine Muͤhle dieser Art bei gleicher Arbeit auch durch

eine weit geringere Kraft in Bewegung gesezt werden, als die gewoͤhnlichen

Muͤhlen. Es versteht sich von selbst, daß man statt der Metallscheiben auch

franzoͤsische oder andere Muͤhlsteine so aufziehen kann, daß sie sich

auf gleiche Weise bewegen und eben so arbeiten.

Fig. 34 gibt

eine horizontale Ansicht des Gestelles, der Achsen oder Wellen und der

Muͤhlsteine einer Maschine, an welcher sich leztere senkrecht bewegen. Fig. 35 gibt

eine Endansicht und Fig. 36 einen Laͤngendurchschnitt derselben Maschine. Den

groͤßeren, dem Bodensteine entsprechenden Stein sieht man auch hier bei a, den kleineren oder den Laͤufer hingegen bei

b. Ersterer ist an einer horizontalen Welle c aufgezogen, die sich in geeigneten Zapfenlagern in dem

Gestelle dreht, und welche von einer Dampfmaschine her durch ein uͤber den

Rigger d laufendes Band, oder von irgend einer anderen

Triebkraft in Bewegung gesezt werden kann. Der kleinere Stein oder der

Laͤufer ist an der cylindrischen Roͤhre e

aufgezogen, und leztere wird in die cylindrische Kammer oder Buͤchse f eingesenkt, in der sie sich umzudrehen hat. Diese

Buͤchse ist an einem der Pfosten der Maschine befestigt, und wird von einer

uͤber deren oberen Theil gezogenen Klammer g, und

am Ruͤken von einer Welle h festgehalten. An den

Wellen c und h sind, wie man

sieht, Stellschrauben angebracht, mit deren Huͤlfe die Entfernung der

Muͤhlsteine von einander regulirt werden kann.

Das Korn oder die sonstigen zu mahlenden Substanzen werden durch einen Trichter k in die Buͤchse f

gebracht, aus der sie dann mittelst zweier spiralfoͤrmig gewundenen

Blaͤtter l, die sich an dem Ende der

Roͤhre e befinden, durch diese Roͤhre e gegen die Mahloberflaͤchen vorwaͤrts

geschafft werden. Diese spiralfoͤrmigen Blaͤtter treiben

naͤmlich, indem sie sich mit der Roͤhre und dem Laͤufer

umdrehen, das Korn durch eine Art von Schraubenbewegung in die Roͤhre

vorwaͤrts, und aus dieser wird es durch das gerade Blatt m, welches in der Roͤhre fixirt ist, zwischen die

Oberflaͤchen der Mahlsteine geschafft.

Auch hier kann man statt der Steine auf gleiche Weise Stahl- oder andere

Metallplatten oder Scheiben anwenden.

Wenn wir Steine zum Mahlen anwenden, so geben wir den Mahloberflaͤchen

derselben keine Furchen, sondern wir machen sie so eben als moͤglich,

ausgenommen man faͤnde es wuͤnschenswerth, in einem der Steine gegen

den Mittelpunkt hin feine Furchen oder Einschnitte anzubringen, wie man sie z.B. in

Fig. 37

in die Oberflaͤche eines Bodensteines gehauen sieht. Auch der obere Stein

oder der Laͤufer kann gegen die Mitte hin etwas ausgeschweift und

sternfoͤrmig ausgefurcht seyn, wie man dieß in Fig. 38 sieht. Bedient

man sich hingegen gußeiserner Scheiben zum Mahlen, so faͤnden wir es

fuͤr gut, in deren Oberflaͤchen concentrische ringfoͤrmige

Furchen anzubringen, deren Kanten bei den Umdrehungen der Mahloberflaͤchen

wie Scheeren oder Schneidinstrumente wirken muͤssen; eine aͤhnliche

Wirkung kann uͤbrigens auch durch andere Furchen oder Verzahnungen

hervorgebracht werden.

Wir beschraͤnken uns uͤbrigens bei dem Baue unserer Muͤhlen

nicht auf die hier beschriebenen Details allein, sondern wir erachten als in unsere

Erfindung und folglich in unser Patentrecht einschlagend, eine jede Muͤhle,

an der sich die beiden Mahloberflaͤchen, dieselben moͤgen aus Stein

oder aus einem sonstigen geeigneten Materiale bestehen, gemeinschaftlich und nach

einer und derselben Richtung an Zapfen, Achsen oder Wellen umdrehen, die excentrisch

gegen einander gestellt oder gerichtet sind.

Tafeln