| Titel: | Ueber Firnißbereitung. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXIII., S. 349 |

| Download: | XML |

LXIII.

Ueber Firnißbereitung.

Aus dem Dictionnaire technologique, Bd. XXII., S.

135.

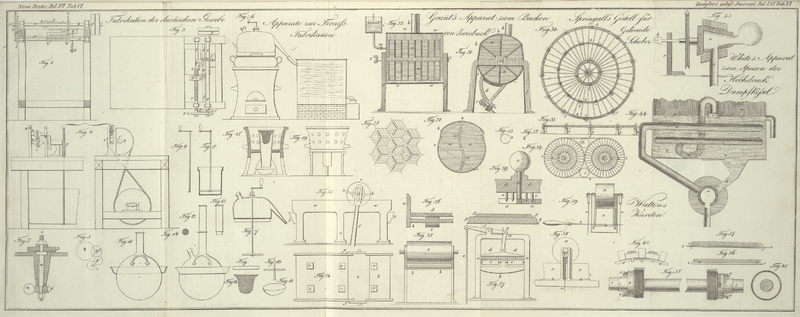

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber Firnißbereitung.

Unter dem Worte Firniß verstehen wir eine

Fluͤssigkeit oder jede andere Substanz, die auf die Oberflaͤche der

Koͤrper aufgetragen, darauf durchscheinend zuruͤkbleibt, ihnen ein

glaͤnzendes Ansehen ertheilt, etwa demjenigen aͤhnlich, welches sie

haben koͤnnten, wenn sie befeuchtet waͤren, und welche endlich

dasselbe bewirkt wie ein Spiegelglas, hinter welchem sie sich befaͤnden.Wir haben im vergangenen Jahre im Polyt. Journ. Bd. LII. S. 279 einen sehr

schaͤzbaren Aufsaz eines englischen Fabrikanten uͤber

Firnißbereitung mitgetheilt, welchen wir mit gegenwaͤrtiger

Abhandlung zu vergleichen bitten. Zu einzelnen Firnissen fuͤr

verschiedene Zweke findet man im Polyt. Journale Bd. VIII. S. 370, Bd. IX. S. 121 und 494, Bd. XIII. S. 151, Bd. XXII. S. 454, Bd. XXIV. S. 233, Bd. XXVII. S. 463, Bd. XL. S. 76, Bd. XLIII. S. 398 Vorschriften. A. d.

R.

Der Gebrauch der Firnisse ist bei den Indiern und Chinesen sehr alt, war aber den

Griechen zu der Zeit, wo die Kuͤnste bei ihnen bluͤhten, noch nicht

bekannt. Es scheint nach Plinius, daß Apelles der erste und einzige war, welcher sich ihrer

bediente; wir wissen aber nicht, ob er denselben Firniß wie die Chinesen oder eine

Composition von seiner eigenen Erfindung gebrauchte. Der Geschichtschreiber sagt

bloß, daß dieser beruͤhmte Kuͤnstler von Niemand nachgeahmt wurde,

weil er seine Gemaͤlde nach ihrer Vollendung mit einem atramentum uͤberzog, welcher ihnen ein glaͤnzendes Aussehen

ertheilte, die Farben lebhafter machte, und sie gegen Staub und alle anderen

nachtheiligen Einfluͤsse schuͤzte. Alle diese Eigenschaften

koͤnnen nur einem Firniß zukommen.

Der Firniß der Chinesen und Japaner ist ein Harz, welches die Aylanthus glandulosa aus dem Geschlechte der Terpenthinbaͤume

liefert; die Eingebornen nennen diesen Baum tsi-chou oder Firnißbaum. Derselbe waͤchst wild in vielen

Provinzen von China und Japan; er kommt auch sehr gut in Europa fort und erreicht

eine bedeutende Groͤße. Obgleich er in China und Japan aber sehr

haͤufig ist, so scheint es doch, daß die Bewohner dieser Laͤnder ihn

anbauen, und daß das Harz, welches sie von ihm erhalten, dann besser als das von dem

wild gewachsenen Baume ist. Dieses halbfluͤssige Harz, welches

ungefaͤhr die Consistenz des duͤnnfluͤssigsten Terpenthins hat,

wird in mehreren Jahreszeiten geerntet. Um es zu erhalten, braucht man nur in die

Rinde der Baͤume mittelst eines scharfen Messers Einschnitte zu machen, gerade so wie man

in Europa bei der Terpenthinernte verfaͤhrt.

Es scheint, daß dieses Harz nach der Jahreszeit, zu welcher es gewonnen wurde,

verschiedene Eigenschaften besizt. Die Eingeborenen des Landes vermischen es in

gewissen Verhaͤltnissen und nachdem es einige Veraͤnderungen erlitten

hat; dieses Gemenge ist dann der Firniß, dessen sie sich zum Ueberziehen der

niedlichen Kunstwerke bedienen, die uns die Kaufleute von Canton liefern: jener

Firniß ist bei uns unter dem Namen chinesischer oder japanischer Lak bekannt.

Die Aylanthus glandulosa, welche man in Frankreich zur

Zierde anbaut, liefert ebenfalls das fluͤssige Harz, wovon wir gesprochen

haben, und man kann es durch das oben angegebene Verfahren aus dem Baume erhalten;

veraͤndert aber unser Klima nicht die Eigenschaften dieses Harzes, und ist es

identisch mit dem in China gesammelten? Kennen wir wirklich die Operationen, welche

die Orientalen vor der Anwendung desselben mit ihm vornehmen, genau? Wir glauben

nicht. Wenn aber auch alle diese Fragen bejahend geloͤst wuͤrden, so

duͤrften wir doch schwerlich unseren ganzen Bedarf davon in Europa erzeugen

koͤnnen, da jeder Baum bei uns nur eine sehr kleine Menge davon liefert, und

unsere Industrie taͤglich eine ungeheure Masse von Firniß verbraucht.

Es geht in China und Japan mit der Firnißfabrikation wie mit allen anderen

Industriezweigen; sie wird so viel als moͤglich geheim gehalten; ja die

Vorsicht soll nach Aussage einiger europaͤischen Reisenden hinsichtlich der

Firnißfabrikation in China so weit getrieben werden, daß man aus diesem Lande nie

das zu derselben dienende Harz bekommt, ohne daß es durch die Handelsleute so

veraͤndert worden waͤre, daß es zum Firnissen untauglich ist.

Dieses Harz wird in Europa gar nicht angewandt, und bloß als Gegenstand der

Wissenschaft oder der Neugierde gesucht; wer sich uͤber seine Eigenschaften

und den Baum, der es liefert, weiter unterrichten will, lese die Abhandlung Dincarville's im III. Bd. der Memoires des savants étrangers.

Da die Missionaͤre des Jesuitenordens die ersten waren, welche in das Innere

von China eindrangen, so verdanken wir ihnen auch die ersten Nachrichten

uͤber die Fabrikation der Firnisse. Die europaͤischen Maler benuzten

die ersten Versuche, welche die Jesuiten anstellten, und uͤberfirnißten ihre

Kunstwerke nach dem Beispiele des beruͤhmten griechischen Malers, um deren

Glanz zu erhoͤhen, und sie gegen die aͤußeren Einfluͤsse zu

verwahren. Da der Geschmak und der Luxus aber die Anwendung der Firnisse auf eine

Menge verschiedenartiger Gegenstaͤnde ausdehnten, fuͤr die sie urspruͤnglich nicht

bestimmt waren, so mußte sich natuͤrlich eine große Anzahl von Leuten aus

verschiedenen Gewerben mit ihrer Bereitung beschaͤftigen.

Man aͤnderte die bereits bekannten Vorschriften zu verschiedenen Zweken auf

tausenderlei Art ab, und jeder hielt das Recept, dessen er sich bediente, sehr

sorgfaͤltig geheim. Es erschien endlich eine Menge von Buͤchern

uͤber die Bereitung der Firnisse, die meistens von einander abgeschrieben

waren, und alle die sonderbarsten, oft unausfuͤhrbare, Vorschriften

enthielten. Dieses war noch der Zustand unserer Kenntnisse in der Firnißfabrikation

gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, obgleich man damals schon die

schoͤnen Arbeiten der beruͤhmten Lakirer Martin und Clément

Martin und Clément waren zwei Lakirer, die sich in ihrer Kunst

beruͤhmt machten; sie waren jedoch nur gewoͤhnliche Arbeiter

ohne Kenntnisse, die bloß mit groͤßerer Sorgfalt bei ihren

Manipulationen verfuhren; ihre Verfahrungsarten hielten sie immer geheim;

nur Martin hat eines oder zwei Recepte zur

Bereitung des Copalfirnisses bekannt gemacht, welche jedoch bei weitem kein

so vorzuͤgliches Product liefern, wie unser gegenwaͤrtiger

Copalfirniß es ist. A. d. O. bewunderte. Gegen das Ende desselben Jahrhunderts erschien endlich das Werk

von Watin, welches freilich nicht frei von den

Irrthuͤmern und Vorurtheilen der damaligen Zeit ist, aber doch einiges Licht

uͤber die Kunst des Lakirens verbreitete. Nach diesem gab im Anfange des

neunzehnten Jahrhunderts Tingry, ein gelehrter Professor

der Chemie in Genf, ein Werk unter dem Titel Traité

des vernis heraus, welches ganz dem damaligen Standpunkt der Wissenschaft

angemessen war, und in diesem Fache Epoche machte; er theilt darin eine Menge sehr

ins Kleinliche gehender Versuche mit, die er theils uͤber den Copal, theils

uͤber die anderen zur Firnißbereitung dienenden Substanzen anstellte.

Obgleich die Wissenschaften und die Kuͤnste seit der Herausgabe dieser beiden

Werke sehr große Fortschritte gemacht haben, so sind sie doch jezt noch das Beste

und Vollstaͤndigste, was wir uͤber diesen Gegenstand kennen.Von Tingry's Werk erschien im Jahre 1804 in

Leipzig in 2 Baͤnden eine Uebersezung von Eschenbach unter dem Titel: Tingry's

neues Handbuch fuͤr Maler und Lakirer. Außerdem sind empfehlenswerth:

Stoͤckel's Handbuch fuͤr

Kuͤnstler, Lakirliebhaber etc., Muͤnchen 1817; 4te Auflage, 4

Bde.; Thon's vollstaͤndige Anleitung zur

Lakirkunst, Ilmenau 1825, 3te Auflage. A. d. R.

Ehe wir die Fabrikation der Firnisse beschreiben, wollen wir die Haupteigenschaften

der Substanzen, welche meistens zu ihrer Bereitung angewandt werden, angeben. Wir

werden daher zuerst von den Harzen und dann von den Fluͤssigkeiten reden,

welche als Aufloͤsungsmittel dienen.

Der Asphalt, Judenpech, ist ein bituminoͤses Harz,

welches auf dem todten Meere schwimmt; das Wasser jenes Sees ist naͤmlich

sehr salzig und daher specifisch schwerer als reines Wasser, so daß der Asphalt

darauf schwimmen kann, obgleich er etwas schwerer als gewoͤhnliches Wasser

ist. Sein Bruch ist muschlig, schoͤn und glaͤnzend schwarz. Er bildet

feste, sehr sproͤde Stuͤke. Bei der gewoͤhnlichen Temperatur

riecht er nicht merklich, wohl aber beim Reiben, wobei er zugleich negativ

elektrisch wird; er verbrennt mit Flamme, und hinterlaͤßt wenig

Ruͤkstand.

Unter allen Harzen wird er am meisten zur Fabrikation schwaͤrzer Firnisse,

besonders der fuͤr eiserne Gegenstaͤnde bestimmten, angewandt.

Gehoͤrig zubereitet laͤßt er sich auch fuͤr die Oehlmalerei

benuzen, und obgleich seine Anwendung fuͤr die feine Malerei mit einigen

Schwierigkeiten verknuͤpft ist, so hat man ihn bis jezt doch noch durch keine

andere Substanz ersezen koͤnnen.

Am gewoͤhnlichsten verfaͤlscht man ihn mit Schwarzpech oder mit dem

Ruͤkstande, welcher bei der Bernsteinsaͤurebereitung durch

Destillation des Bernsteins bleibt. Diese beiden Substanzen sind leicht zu erkennen;

erstere ist viel sproͤder als der Asphalt; ihr Geruch ist auch verschieden;

sie erweicht sich zwischen den Fingern; wenn man sie in den Fluͤssigkeiten,

welche zur Firnißfabrikation dienen, zergehen laͤßt, troknet sie nur sehr

schwer aus. Die zweite ist haͤrter als der Asphalt; ihr Bruch ist muschlig,

strahlig und matt; sie schmilzt nicht. Erhizt man sie in einem Gefaͤße mit

fixen Oehlen, so verschlukt sie dieselben, erweicht sich, blaͤht sich wie ein

Schwamm auf, und bleibt in diesem Zustande, es sey denn, daß man die Temperatur sehr

stark erhoͤht.

Copal. Im Handel fuͤhren zwei Harze diesen Namen,

und gewoͤhnlich sind sie mit einander gemengt. Das eine ist sehr hart, und

das andere ist weich. Beide werden zur Firnißfabrikation angewandt, aber die

Resultate, welche sie liefern, sind so verschieden, daß man sie wohl von einander zu

unterscheiden wissen muß.

Harter Copal. Dieses Harz, welches geschaͤzter

ist, erhalten wir aus Indien. Je nachdem es mehr oder weniger gereinigt wurde, hat

es eine gelblichweiße, bisweilen auch citronengelbe Farbe. Es ist so hart, daß es

von den Naͤgeln keine Eindruͤke annimmt; man kann es nur mittelst

eines eisernen Instrumentes rizen. Sein Bruch ist glasig, und wenn es farblos ist,

gleichen die kleinen Stuͤke, welche beim Zerbrechen desselben abfallen,

vollkommen Krystallstuͤken. Seine aͤußere Kruste ist immer dunkler

gefaͤrbt, matt, und zeigt stets Eindruͤke von einem sehr groben Sande,

worin es gelegen zu haben scheint; bisweilen haͤngt dieser Sand sogar noch

daran. In der

Kaͤlte ist es geschmak- und beinahe geruchlos; beim Erhizen erweicht

es, und verbreitet einen eigenthuͤmlichen Geruch; es schmilzt erst bei einer

sehr hohen Temperatur; um es schmelzen zu koͤnnen, ohne daß es sich

faͤrbt, muß man sich eines glaͤsernen Kolbens bedienen, und den Boden

desselben uͤber Kohlengluth schnell zum Rothgluͤhen bringen. Es

erweicht dann, blaͤht sich auf und schmilzt. Der geschmolzene Theil kommt ins

Kochen, und blaͤht sich so stark auf, daß er einen drei bis vier Mal

groͤßeren Raum einnimmt; dieses Aufblaͤhen dauert so lange, bis das

Harz vollstaͤndig geschmolzen ist, worauf es nachlaͤßt und die Masse

ruhig kocht. Waͤhrend dieser ganzen Zeit entwikelt sich daraus ein

fluͤchtiges, sehr scharfes, den Augen und dem Halse nachtheiliges Oehl in

sehr großer Menge.

Die Zusammensezung des Copalharzes scheint sehr verwikelt zu seyn.Der afrikanische Copal enthaͤlt nach der Analyse von Unverdorben (Schweigger's neues Journal der Chemie Bd. XXIX. S. 460) nicht

weniger als fuͤnf verschiedene Harze. A. d. R. Weingeist von 36° Baumé loͤst nur eine sehr geringe

Menge davon auf. Der unaufloͤsliche Ruͤkstand wird bei Behandlung mit

Aether ebenfalls nur zum Theil aufgeloͤst, und es bleibt, wenn man den Copal

mit Weingeist und Aether erschoͤpft hat, noch immer ein sehr

betraͤchtlicher Ruͤkstand. Lavendel-, Spik-,

Rosmarinoͤhl, in einem fluͤchtigen Oehle oder in Weingeist

aufgeloͤster Kampher, loͤsen in der Kaͤlte nur eine sehr

geringe Menge Copal auf. Terpenthinoͤhl, womit sich der Copal sehr leicht

verbinden laͤßt, wenn man ihn zuerst auf die weiter unten angegebene Art

schmilzt, wirkt in der Kaͤlte nicht auf ihn. Eben so verhalten sich die fixen

Oehle.

Das Copalharz hat viele Aehnlichkeit mit dem Bernstein; wie dieser enthaͤlt es

sehr oft Insecten. Bei der Destillation liefert es nach Hrn. Guibourt Wasser, Oehl und Kohle in eben so großer Menge, wie der

Bernstein; ferner dieselbe gelbe Substanz, welche Robiquet und Colin in den Producten von der

Destillation des Bernsteins auffanden, aber keine Bernsteinsaͤure.

Weicher Copal. Dieses Harz kommt ebenfalls aus Indien.

Mit hartem Copal gemengt, ist es weniger schwer, als reiner harter Copal; manche

Stuͤke sind schoͤn durchsichtig, andere etwas undurchsichtig und

milchig. Es ist leichter zu schmelzen, und kann auch mit einem harten Koͤrper

leicht gerizt werden; es riecht nur schwach, aber sehr angenehm. Die aͤußere

Kruste zeigt ebenfalls Eindruͤke von einem Sande, worin es lag. Obgleich es

denselben aͤußeren Einfluͤssen wie der harte Copal ausgesezt gewesen

zu seyn scheint, so

erlangte es doch nicht dieselben Eigenschaften. Es duͤrfte daher auch einem

anderen Baume aus der Gattung hymenea angehoͤren.

In kaltem Weingeist loͤst es sich zum Theil auf; der unaufloͤsliche

Theil erweicht sich betraͤchtlich, und erlangt denjenigen des Klebers analoge

Eigenschaften.

Unter den fluͤchtigen Oehlen loͤsen das Lavendel-, Spik-

und Rosmarinoͤhl nur wenig von diesem Harz auf; das Terpenthinoͤhl

erweicht es vollstaͤndig, und verwandelt es in eine zitternde Gallerte. Wenn

man es in diesem Zustande zwischen den Fingern ausdruͤkt, sondert sich der

gallertartige Theil ab, welcher sich wie sehr weicher Kautschuk verlaͤngert

und zusammenzieht. Kocht man es mit diesen fluͤchtigen Oehlen, so

loͤst es sich darin vollstaͤndig und in allen Verhaͤltnissen

auf.

Gummilak. Diese harzige Materie erhalten wir aus

Ostindien; sie quillt aus den jungen Zweigen der ficus

religiosa, ficus indica und besonders des croton

lacciferum aus, und zwar dadurch, daß die Weibchen einer Art Schildlaus

(coccus lacca) in dieselben im befruchteten Zustande

stechen. Dieses Insect huͤllt sich dann in den Saft ein und erzeugt darin

eine sehr große Menge Wuͤrmchen, die selbst wieder zu Insecten werden, welche

dann durch eine Oeffnung entweichen, die sie in den Saft, worin sie sich befanden,

bohren, nachdem derselbe Consistenz erlangt hat.

Man kennt im Handel drei Sorten von Lakharz: den Stoklak, Koͤrnerlak und

Tafellak; alle drei sind dieselbe Sache. Der Stoklak fuͤhrt diesen Namen,

weil er noch an den kleinen Zweigen des Baumes haͤngt, welcher ihn lieferte;

Koͤrnerlak heißt der von denselben getrennte; um Tafellak zu erhalten, kocht

man den Koͤrnerlak mit alkalischem Wasser, um den rothen Farbstoff daraus

abzusondern, und gießt ihn dann in duͤnner Schichte auf eine ebene

Flaͤche. Er ist nach dem Grade der Entfaͤrbung und der Dike der Tafeln

mehr oder weniger dunkel. Daher die Benennungen blonder, rother oder brauner

Lak.

Nach der Analyse von Hatchett enthaͤlt der Lak

außer dem Harze, welches die Basis mehrerer sehr gesuchter Firnisse ist, eine sehr

große Menge rothen Farbstoffs, dann Wachs und Kleber. Alle drei Laksorten werden

ohne Unterschied zur Firnißfabrikation angewandt; es scheint uns unnuͤz

anzugeben, welchem man den Vorzug geben muß, weil der Kuͤnstler sie nach dem

Gegenstande, fuͤr den der zu bereitende Firniß bestimmt ist,

auswaͤhlen koͤnnen muß.

Mastix. Wir erhalten dieses Harz aus mehreren

Laͤndern; auf der Insel Chios scheint man es in groͤßter Menge zu

ernten; daselbst wird sogar die pistacia lentiscus Lin.,

der Baum, welcher es

liefert, sorgfaͤltig angebaut. Man erntet es auf die Art, daß man in die

Baumrinde Einschnitte macht; ein Theil des ausfließenden Harzes haͤngt sich

dann an den Baum an und erstarrt daran; dieses ist der Mastix in Tropfen oder

Koͤrnern; dasjenige, welches auf den Boden faͤllt, macht den gemeinen

Mastix aus, den man am haͤufigsten im Handel antrifft. Dieses Harz kommt in

blaßgelben Koͤrnern vor; die groͤßten sind abgeplattet und von

unregelmaͤßiger Form. Ihre Oberflaͤche ist matt und mehlartig, weil

sich die Koͤrner bestaͤndig an einander reiben. Auf dem Bruch ist es

glatt; es ist nicht immer vollkommen durchsichtig. Sein Geruch ist mild und sehr

angenehm, der Geschmak aromatisch. Wenn man es kaut, zermalmt es sich unter den

Zaͤhnen, ohne an denselben kleben zu bleiben, und wird sehr geschmeidig.

Der Mastix besteht aus zwei besonderen Harzen, welche leicht von einander zu trennen

sind. Wenn man ihn mit Terpenthinoͤhl behandelt, so bleibt ungefaͤhr

ein Zehntel davon unaufgeloͤst; dieser Ruͤkstand loͤst sich in

Weingeist von 36° B. vollstaͤndig schon in der Kaͤlte auf.

Bringt man leztere Harzaufloͤsung dann in ein flaches Gefaͤß, und

stellt dasselbe, um den Weingeist zu verdunsten, entweder an die Sonne oder in eine

Trokenstube, so erhaͤlt man ein etwas braunes, nicht ganz durchsichtiges

Harz, welches angenehm, beinahe wie Weihrauch riecht. Der andere im

Terpenthinoͤhl aufgeloͤste Theil macht, wenn die Aufloͤsung

genug Harz enthaͤlt, den gewoͤhnlichen Gemaͤldefirniß aus.

Man verfaͤlscht den Mastix oft mit Sandarak; dieser Betrug ist aber leicht zu

entdeken, entweder durch bloßes Besichtigen oder durch Kauen. Der Sandarak erweicht

sich naͤmlich nicht unter den Zaͤhnen wie der Mastix, sondern zerreibt

sich. Um diese Verfaͤlschung ganz sicher zu entdeken, braucht man endlich nur

einen Theil Harz, ohne es zu pulvern, mit vier Theilen Terpenthinoͤhl im

Wasserbade zu behandeln; es wird sich dann nur der Mastix aufloͤsen, und die

Sandarakkoͤrner werden beinahe unversehrt zuruͤkbleiben. Den Mastix

muß man, ehe man ihn anwendet, waschen, um die Erde davon abzusondern und dann die

holzigen Theile und die gefaͤrbten Stuͤke aus ihm auslesen.

Sandarak. Der Sandarak ist ein Harz, welches wir aus

Afrika erhalten; es laͤuft aus der thuya

articulata aus, und kommt in blaßgelben Koͤrnern vor, die mit einem

weißen Staube uͤberzogen sind, welcher durch die Reibung entstand. Auf dem

Bruch ist er glasig und durchscheinend. Er ist geschmaklos und riecht nicht

merklich.

In Wasser und Terpenthinoͤhl ist er unaufloͤslich.

Man verfaͤlscht ihn oft mit grobem weißem Sande, kleinen Stuͤken von

Bergkrystall oder auch mit kleinen Stuͤken Copal, wenn dieser sehr wohlfeil

ist. Diese Verfaͤlschungen sind aber leicht zu erkennen, weil alle diese

Substanzen in Weingeist unaufloͤslich sind, waͤhrend sich der Sandarak

vollstaͤndig darin aufloͤst.

Der Candarak macht in Verbindung mit anderen Harzen, welche seine Duͤrre und

Sproͤdigkeit etwas verbessern, die Grundlage beinahe aller Weingeistfirnisse

aus. Um schoͤne Producte zu erhalten, muß man ihn aber vollstaͤndig

auswaschen und alle Holztheile und gefaͤrbten Stuͤke auslesen. Die

alten Firnißfabrikanten empfahlen ihn mit Weingeist zu waschen. Wir halten dieses

fuͤr unnuͤz und kostspielig, und glauben, daß Auswaschen mir Wasser

und gutes Sortiren genuͤgt.

Bernstein. Der Bernstein ist in Weingeist beinahe

unaufloͤslich. Die fixen und fluͤchtigen Oehle wirken in der

Kaͤlte nicht auf ihn; im geschmolzenen Zustande laͤßt er sich aber mit

lezteren leicht verbinden, wodurch man die Bernsteinfirnisse erhaͤlt. Dieser

Firniß wird wenig angewandt, obgleich er sehr dauerhaft und gut ist, wenn er in

geeigneten Verhaͤltnissen bereitet wurde; der Grund hievon ist, daß er immer

stark gefaͤrbt und uͤberdieß der Bernstein gewoͤhnlich theurer

als der Copal ist, welcher leztere ihn sehr wohl ersezen kann.

Ueber die Fluͤssigkeiten, welche man zur

Firnißfabrikation anwendet.

Nur zwei Fluͤssigkeiten dienen bei der Fabrikation der Firnisse als

Aufloͤsungsmittel der Harze: der Weingeist und das Terpenthinoͤhl.

Lein- und Nußoͤhl, die man austroknend gemacht hat, kommen auch zu

gewissen Firnissen, koͤnnen aber nicht als Aufloͤsungsmittel

betrachtet werden, da sie nur dazu dienen, die Eigenschaften der Firnisse

abzuaͤndern. Manchmal wendet man zur Firnißbereitung zwar auch Aether,

fluͤchtige Oehle und sogar Wasser an; aber solche Firnisse werden nur selten

gebraucht.

Weingeist. Der Weingeist, welchen man in der Regel zur

Firnißbereitung anwendet, ist gewoͤhnlicher nicht entfuselter, wie man ihn

aus Cider, Bier, Kartoffeln, Melasse etc. erhaͤlt. Er muß jedoch nach dem

Firniß, wozu er bestimmt ist, die gehoͤrige Staͤrke haben, und auch

ganz klar seyn. In der Regel nimmt man solchen, der 33° an Cartiers Araͤometer oder 85° am

Centesimalalkohometer zeigt. Weingeist von dieser Staͤrke loͤst bei

einer Temperatur von 36° bis 40° R. die meisten Harze sehr leicht

auf.

Terpenthinoͤhl. Dieses fluͤchtige Oehl ist

eine der wichtigsten Substanzen fuͤr die Firnißfabrikation; es wird nicht nur

bei allen sogenannten Terpenthinoͤhlfirnissen, sondern auch bei denjenigen,

welche man fette Firnisse nennt, angewandt.

Das im Handel vorkommende ist immer schwach gruͤnlich gelb gefaͤrbt;

man muß stets solches auswaͤhlen, welches am schnellsten troknet und am

wenigsten gefaͤrbt ist. Bisweilen ist es klebrig, entweder wegen eines

Gehaltes von Terpenthin oder in Folge einer Art von Verharzung, die mit der Zeit

eintritt; in diesem Zustande troknet es schwer, und kann nicht zur Firnißfabrikation

angewandt werden.

Um mittelst Terpenthinoͤhl farblose und schnell austroknende Firnisse

darstellen zu koͤnnen, wie z.B. Gemaͤldefirniß, muß man es nochmals

destilliren, damit man es farblos und von dem wenigen Terpenthin, den es immer

enthaͤlt, ganz frei erhaͤlt. Man schreibt es der Gegenwart dieses

Harzes zu, daß Terpenthinoͤhlfirniß, welcher nicht mit Sorgfalt bereitet

wurde, in kurzer Zeit gelb und sproͤde wird. Fuͤr Firnisse zu den

Malereien der Gebaͤude braucht man das Terpenthinoͤhl hingegen nicht

zu destilliren, weil diese Firnisse immer stark gefaͤrbt sind, und das im

Oehl allenfalls enthaltene Harz nicht schadet.

Leinoͤhl. Unter allen fixen Oehlen wird das

Leinoͤhl am meisten zur Bereitung gewisser Firnisse, die man fette nennt, angewandt; man gibt ihm deßwegen den Vorzug,

weil es fettiger als die anderen Oehle ist, an der Luft schneller in festen Zustand

uͤbergeht, und beim Austroknen durchsichtiger bleibt. Es mag kalt oder warm

aus den Leinsamen dargestellt worden seyn, so ist es immer deutlich gelb

gefaͤrbt. Diese Farbe, welche man der das Oehl enthaltenden

Samenhuͤlle zuschreibt, kann ihm leicht benommen werden; man braucht dazu das

Oehl bloß in duͤnnen Schichten der directen Einwirkung der Sonnenstrahlen

auszusezen. Durch Bleisalze laͤßt sich die Entfaͤrbung zwar auch

bewirken, aber dieses Verfahren ist langwierig, und dann ist auch das so

entfaͤrbte Oehl niemals klar, weil sich nach und nach eine kleine Menge

Bleioxyd abscheidet und darin suspendirt bleibt. Das Leinoͤhl hat an und

fuͤr sich schon in hohem Grade die Eigenschaft auszutroknen; diese kann aber

leicht noch erhoͤht werden, was man behufs seiner Anwendung zu Firnissen

immer thun sollte; bekanntlich geschieht dieß dadurch, daß man das Oehl mit mehr

oder weniger Bleioxyd verbindet. In allen aͤlteren Werken uͤber die

Firnißbereitung findet man schon Recepte, um das Leinoͤhl austroknend zu

machen; sie sind aber fast alle von einander abweichend; in den einen wird Knoblauch

als eine sehr nuͤzliche Substanz empfohlen, in anderen die Brodkrume; in vielen endlich

wird gepulverter Talkstein und Umbraerde in betraͤchtlicher Menge

vorgeschrieben: einige dieser Recepte enthalten sogar alle diese Stoffe mit

einander. Im Grunde laufen diese Vorschriften jedoch auf dasselbe hinaus, indem sie

alle die Anwendung des Bleioxyds oder eines Bleisalzes, und bisweilen auch eines

Zinksalzes verordnen, welches eigentlich allein die Substanzen sind, die die

Eigenschaften des Oehles, indem sie sich mit ihm verbinden, etwas veraͤndern

koͤnnen. Jezt, wo wir in der organischen Chemie groͤßere Fortschritte

gemacht haben, und durch die schoͤnen Untersuchungen des Hrn. Chevreul die Wirkung der verschiedenen Metalloxyde auf

die fetten Koͤrper kennen, laͤßt man alle als unnuͤz erkannten

Substanzen weg, und wendet nur noch das Bleioxyd an, um das Leinoͤhl

austroknend zu machen.

Die Trokenoͤhle werden entweder fuͤr sich allein oder mit einigen

Farbstoffen vermengt, in gewissen Faͤllen als Firnisse angewandt. Sie sind

nicht schwer zu bereiten, wenn eine Faͤrbung, welche sie durch die Einwirkung

des Feuers erleiden koͤnnten, bei der Anwendung, wozu sie bestimmt sind,

nicht in Betracht kommt; anders verhaͤlt es sich aber, wenn man sie wenig

oder gar nicht gefaͤrbt zu erhalten wuͤnscht. Im ersten Falle

verfaͤhrt man ganz einfach folgender Maßen: man bringt eine gewisse Menge

Leinoͤhl in einen kupfernen Kessel, versezt es mit einem oder zwei Procent

(dem Gewichte nach) sehr fein gepulverter Bleiglaͤtte, und macht unter dem

Kessel ein schwaches Feuer, so jedoch, daß das Oehl ins Sieden kommen kann, worin

man es erhaͤlt, waͤhrend man es sehr oft mit einer Spatel

umruͤhrt, damit sich das Bleioxyd nicht auf den Boden niederschlagen und an

denselben anhaͤngen kann. Bei etwas starkem Sieden blaͤht sich das

Oehl so auf, daß es uͤber den Rand des Kessels laͤuft, wenn man

denselben nicht fruͤhzeitig genug vom Feuer nimmt, und er nicht so groß ist,

daß er zwei Mal so viel Oehl faßt, als man hineinbrachte. Nach einstuͤndigem

Kochen ist die Operation gewoͤhnlich beendigt, jedenfalls ist dieß der Fall,

wenn der Schaum beinahe ganz verschwunden ist. Man laͤßt das Oehl in dem

Kessel erkalten, und gießt es dann in Steingutgefaͤße, worin es einen sehr

betraͤchtlichen Saz bildet. Dieses Oehl ist, je nachdem es mehr oder weniger

stark und lange erhizt wurde, auch mehr oder weniger schwarz, wird aber nach

mehrtaͤgigem Stehen klar genug, so daß man es zu den verschiedenen Malereien

in Gebaͤuden anwenden kann. Soll es aber zu zarten Operationen gebraucht

werden, so filtrirt man es durch Papier; diese Operation ist langwierig, kann aber

dadurch sehr beschleunigt werden, daß man den Filtrirapparat in ein warmes Zimmer

bringt. Im zweiten Falle, wenn es sich darum handelt, moͤglichst wenig

gefaͤrbte Trokenoͤhle zu bereiten, kann man auf verschiedene Art

verfahren.

Erstens kann man wie oben das mit Bleiglaͤtte vermengte Oehl ungefaͤhr

zwei Stunden lang uͤber einem sehr maͤßigen Feuer lassen, so daß es

nicht ins Kochen kommt, wobei man bestaͤndig mit einer Spatel

umruͤhrt, damit sich das Bleioxyd nicht niederschlagen kann; der Kessel muß

aber sogleich vom Feuer genommen werden, wenn man bemerkt, daß der Schaum ein wenig

roͤthlich wird. Man erhaͤlt auf diese Art freilich ein Oehl, welches

nicht so schnell austroknet, wie das nach der oben angegebenen Methode gewonnene; es

besizt jedoch diese Eigenschaft in einem fuͤr die feine Malerei und selbst

fuͤr die Verzierungsmalerei hinreichenden Grade. In diesem Zustande kann es

sogar zur Bereitung fetter Firnisse vortheilhafter angewandt werden, als jenes, weil

es weniger gefaͤrbt ist. Bei diesem Verfahren muß man aber sogleich nach

Beendigung der Operation das Oehl sehr schnell abkuͤhlen, indem man den Boden

des Kessels in einen mit Wasser gefuͤllten Trog taucht, und es dann sogleich

in erwaͤrmte Steingut- oder Glasgefaͤße gießen, die man gut

verschließt. Wenn man naͤmlich diese Vorsicht nicht gebraucht, sondern das

Oehl langsam erkalten laͤßt, so gesteht es zu einer Masse von der Consistenz

einer halb zitternden Gallerte; es koͤnnte sich daher in der Ruhe nicht mehr

klaͤren, und waͤre folglich auch nicht mehr anwendbar. Bringt man es

in diesem Zustande auf ein Filter, so scheidet sich daraus langsam eine sehr große

Menge Trokenoͤhl ab, welches alle erforderlichen Eigenschaften besizt; der

auf dem Filter bleibende Theil erlangt, indem sich das fluͤssige Oehl von ihm

trennt und hindurchgeht, eine salbenartige Consistenz, wodurch man einen

betraͤchtlichen Verlust erleidet.

Wenn man das Gemenge von Leinoͤhl und Bleiglaͤtte noch mit Wasser

vermischt, und lezteres in dem Maaße, als es verdampft, wieder ersezt, so wirkt

dasselbe gleichsam als Marienbad, und man erhaͤlt ein Oehl, welches beinahe

eben so austroknend ist, wie das nach dem vorhergehenden Verfahren gewonnene; es ist

etwas weniger gefaͤrbt als das natuͤrliche Leinoͤhl, und

entfaͤrbt sich mit der Zeit noch ein wenig. Dieses Verfahren ist mit mehr

Schwierigkeiten verbunden, als das erste. Wurde die Operation etwas zu weit

getrieben, so wird das Oehl beinahe so schwer wie Wasser, und ein Theil desselben

aͤndert sich in eine Art Pflaster um, welches sich sehr schwer von ihm

trennen laͤßt.

Wenn man endlich in ein auf 20° R. geheiztes Zimmer ein aus gleichen Theilen

vorher entfaͤrbten Leinoͤhls und fein gepulverter Bleiglaͤtte

bestehendes Gemenge bringt, und dasselbe 15 Tage oder drei Wochen lang auf dieser

Temperatur erhaͤlt, wobei man es von Zeit zu Zeit umruͤhrt, so

erhaͤlt man ein hinreichend austroknendes farbloses Oehl, das sich

vortheilhaft zur Bereitung der farblosen fetten Firnisse anwenden laͤßt.

Was wir hier uͤber das Leinoͤhl gesagt haben, laͤßt sich auch

auf das Nußoͤhl anwenden und auf alle anderen Oehle, die man austroknend

machen kann.

Bereitung der Firnisse.

Alle Firnisse werden mit Substanzen bereitet, die sich sehr leicht entzuͤnden;

man muß daher alle Vorsichtsmaßregeln anwenden, um Unfaͤlle, welche dadurch

veranlaßt werden koͤnnten, zu verhindern. Eben deßhalb duͤrfen

Firnißfabriken nie in den Staͤdten angelegt werden.

Die Weingeistfirnisse, von welchen wir zuerst sprechen

wollen, sind leicht zu bereiten, und erheischen nur sehr einfache Apparate. Wenn man

nur kleine Quantitaͤten davon darstellen will, reicht ein Glaskolben hin; bei

Bereitung großer Massen bedient man sich eines vollstaͤndigen

Destillirapparates, d.h. einer vollkommen ausgeruͤsteten Blase, und nimmt die

Operation stets bei der Temperatur des Marienbades vor. Durch den Helm dieser Blase,

welcher uͤbrigens demjenigen der gewoͤhnlichen Destillirapparate ganz

aͤhnlich ist, geht unten quer ein Eisenstuͤk, das an beiden Enden am

inneren Rande des Helms befestigt ist. In der Mitte ist dasselbe mit einem Loch

versehen, welches einer oben im Helm angebrachten Dille senkrecht

gegenuͤbersteht. Auf diese Art kann man eine zugerundete Eisenstange, die in

die Dille und das Loch des Querstuͤkes paßt, in senkrechter Lage erhalten.

Diese Eisenstange, welche bis auf den Boden des Marienbades reicht, wird unten mit

einem eisernen Kreuz versehen; oben reicht sie zwei Zoll uͤber den Helm

hinaus, und endigt sich in ein kleines Vierek, auf welchem sich eine Schraube mit

Mutter befindet: auf dieses Vierek paßt eine kleine Kurbel, welche man leicht

wegnehmen koͤnnen muß. In die Dille des Helms stekt man einen

Korkstoͤpsel, welcher in der Mitte so durchbohrt ist, daß die Eisenstange

(die an ihrem oberen Theile gut zugerundet seyn muß) fest hindurch geht. Diesen

Theil der Stange schmiert man auch ein wenig ein, um die Reibung zu vermindern. (Man

sehe Fig. 6,

7, 8, 9 und 10.)

Um Firniß in diesem Apparat zu bereiten, bringt man die Substanzen, woraus er

zusammengesezt werden soll, in das Marienbad, sezt den Helm auf, verbindet mit ihm

das Kuͤhlrohr, und schuͤrt dann das Feuer an; man erhizt die Masse,

bis der Weingeist ins Sieden kommt, was man daran erkennt, daß er anfaͤngt

uͤberzudestilliren; dann loͤscht man das Feuer aus, und laͤßt

den Apparat laͤngere oder kuͤrzere Zeit in diesem Zustande, je nachdem

die Harze schwerer oder leichter zergehen. Muß man sie umruͤhren, um ihre

Aufloͤsung zu erleichtern, so geschieht dieses, indem man die Kurbel dreht.

Die Operation ist beendigt, wenn man die Kurbel ohne Schwierigkeit umdrehen kann.

Man nimmt dann den Apparat aus einander, seiht den Firniß durch Leinewand und gießt

ihn in große Steingutgefaͤße, wo er sich absezt und klaͤrt; will man

ihn aber sogleich anwenden, so filtrirt man ihn durch Papier. Lezteres Verfahren

laͤßt sich im Kleinen gut anwenden, denn es liefert ein viel besseres

Produkt; im Großen aber ist es langwierig, kostspielig und unanwendbar.

Waͤhrend der Aufloͤsung der Harze destillirt immer eine gewisse Menge

Weingeist uͤber; da diese also dem Firniß abginge, so vermischt man sie mit

ihm, um ihm wieder die gehoͤrige Fluͤssigkeit zu geben.

Das Marienbad darf man nur zur Haͤlfte oder zu zwei Drittel anfuͤllen,

denn wenn der Weingeist etwas klebrig geworden ist, so kann er beim Kochen leicht so

schaͤumen, daß er in den Hals des Helms treten wuͤrde, welcher also

durch das mitgerissene Harz verstopft werden koͤnnte; es waͤre dann

den Daͤmpfen jeder Ausgang versperrt, sie wuͤrden folglich den Helm

aufheben, und koͤnnten dadurch einen Brand verursachen, der bei einer etwas

betraͤchtlichen Masse Firniß sehr schwer zu loͤschen waͤre.

Weißer Weingeistfirniß Nr. 1.

Sandarak

8 1/3

Unzen.

Mastix in Koͤrnern

2

–

Elemiharz

1

–

Terpenthin

2

–

Weingeist von 33° Cartier (0,8598 specif. Gew.) 1

Maaß.Ein Loth ist = 240 Gran Apothekergewicht; 1 Maaß = 2 Pfd. Wasser.

Man bringt den Sandarak, den Mastix und das Elemiharz in einen Kolben oder in ein

Marienbad, je nach der Quantitaͤt, die man in Arbeit nimmt, gießt den

Weingeist darauf und verfaͤhrt auf angegebene Weise; den Terpenthin schmilzt

man fuͤr sich im Marienbade, und sezt ihn dann der Aufloͤsung der

anderen Harze zu, wenn diese vollstaͤndig erfolgt ist; hierauf filtrirt man

den Firniß durch Leinewand oder Papier, und bewahrt ihn in gut schließenden

Gefaͤßen auf. Dieser Firniß ist sehr glaͤnzend, wenig gefaͤrbt,

und kann gebimst und

polirt werden, obgleich er keine sehr große Haͤrte hat. Man wendet ihn

meistens im Innern fuͤr das Taͤfelwerk der Zimmer an, oder auf

farbigem Papiere, welches polirtes Holz nachahmen soll, und im Allgemeinen

fuͤr alle Gegenstaͤnde, welche nicht mit harten Koͤrpern

gerieben werden.

Im Handel kommen noch zwei andere, mit Nr. 2 und Nr. 3 bezeichnete Firnisse vor, die

nach demselben Verfahren bereitet werden. Sie unterscheiden sich von dem oben

angegebenen nur dadurch, daß bei Nr. 2 das Elemiharz durch die doppelte Menge weißen

Fichtenharzes, und bei Nr. 3 der Mastix durch sein gleiches Gewicht Fichtenharz

ersezt ist; der Terpenthin ist in beiden bloß solcher von Bordeaux.Man unterscheidet in Frankreich folgende Qualitaͤten von Terpenthin:

1) Térébenthine de Strasbourg,

Straßburger Terpenthin, aus dem Elsaß, Schwarzwald etc.; 2) de Provence, aus der Gegend von Cuges, zwischen

Marseille und Toulon: er ist van sehr geringer Art; 3) de Bordeaux oder de

Bayonne, aus den Heidestreken zwischen Bordeaux nach Bayonne zu.a.

d. R. Diese beiden Firnisse sind weder so schoͤn noch so dauerhaft wie Nr.

1, und werden fuͤr Gegenstaͤnde von geringerem Werthe angewandt.

Firniß fuͤr hoͤlzerne Kunstwerke.

Weicher Copal

25 Unzen.

Mastix in Koͤrnern

4 –

Venetianischer Terpenthin

2 –

Alkohol von 40° Cartier

1 Maaß.

Man laͤßt zuerst den Alkohol auf den Copal wirken, wobei sich der in Alkohol

unaufloͤsliche Theil dieses Harzes in eine Substanz verwandelt, die weich und

elastisch wie Kautschuk ist; man seiht die Masse durch Leinewand, um das

Unaufgeloͤste abzusondern, und sezt dann den Mastix zu; nachdem derselbe

zergangen ist, sezt man auch den Terpenthin zu, welchen man vorher im Marienbade

zergehen ließ; nach einigem Schuͤtteln vereinigt er sich mit den

uͤbrigen Substanzen; man braucht nun diesen Firniß nur noch zu filtriren.

Alle diese Manipulationen muͤssen in der Kaͤlte oder bei einer

niedrigen Temperatur vorgenommen werden, wenn man ein schoͤnes Product

erhalten will.

Dieser fuͤr kleine hoͤlzerne Kunstwerke bestimmte Firniß muß weiß seyn,

schnell troknen, und gebimst und polirt werden koͤnnen.

Firniß fuͤr Kutschengestelle.

Sandarak

6 1/3

Unzen.

Blondes Gummilak

3

–

Kolophonium

4

Unzen.

Terpenthin von Bordeaux

6

–

Weingeist von 33° Cartier

1

Maaß.

Man loͤst die Harze im Weingeist auf, sezt dann den Terpenthin zu, seiht den

Firniß durch, und bewahrt ihn in gut verschlossenen Gefaͤßen auf.

Dieser Firniß dient zum Anruͤhren der Farben, womit man das Gestell und die

Raͤder kostspieliger Kutschen zulezt anstreicht.

Firniß fuͤr musikalische Instrumente.

Sandarak in Koͤrnern

4 Unzen.

Gummilak in Koͤrnern

2 –

Mastix in Koͤrnern

2 –

Venetianischer Terpenthin

2 –

Dieser Firniß wird ganz wie die vorhergehenden bereitet; er muß durch Papier filtrirt

werden.

Firniß der Kunstschreiner.

Blonder Gummilak

25 Unzen.

Mastix in Koͤrnern

2 –

Weingeist von 36° Cartier (0,843

specif. Gew.)

1 Maaß.

Die Harze werden in der Kaͤlte in einem Kolben unter oͤfterem

Umruͤhren aufgeloͤst; dieser Firniß, welcher dauerhaft und stark

gefaͤrbt ist, dient um Meubles den Glanz von Mahagoniholz zu geben. Die

Kunstschreiner wenden ihn an, ohne ihn durchzuseihen; er ist immer

truͤbe.

Mit denselben Harzen erhaͤlt man, wenn man sie in dem angegebenen

Verhaͤltniß in absolutem Alkohol aufloͤst, einen Firniß, welcher viel

schneller troknet und von den Buchbindern angewandt wird. Nach Beendigung aller

Operationen beim Einbinden der Buͤcher hat der Glanz des Saffians immer, so

sorgfaͤltig der Buchbinder auch verfahren mochte, gelitten; er laͤßt

sich aber sehr leicht wieder herstellen, wenn man mit einem baumwollenen

Tupfbaͤllchen eine sehr schwache Schichte von jenem Firniß darauf streicht.

Hiezu muß der Firniß aber sorgfaͤltig bereitet und filtrirt worden seyn.

Watin's Firniß fuͤr die Vergoldung.

Gummilak in Koͤrnern

4 Unzen.

Gummigutt

4 –

Drachenblut

4 –

Orlean

4 –

Safran

1 –

Man laͤßt jedes Harz in der Kaͤlte in 56 Loth Weingeist von 36°

Cartier zergehen; das Drachenblut und den Orlean

loͤst man jedes fuͤr sich in 28 Loth Weingeist von derselben

Staͤrke auf; diese verschiedenen Aufloͤsungen und Tincturen filtrirt

man, und bewahrt sie in besonderen Gefaͤßen auf. Vor dem Gebrauche vermischt

man sie in den geeigneten Verhaͤltnissen, um die gewuͤnschten

goldgelben Nuͤancen zu erhalten.

Man bereitet noch viele Firnisse dieser Art fuͤr die Folienfabrikation; Tingry gibt dazu in seinem Werke mehrere Vorschriften,

welche uns die Aufmerksamkeit derjenigen zu verdienen scheinen, die sich mit diesem

Industriezweige beschaͤftigen.

Firniß fuͤr Gegenabdruͤke.

Um die Kupferstiche oder Lithographien auf dem Holze zu befestigen, worauf man sie

uͤbertragen will, wendet man einen im Handel unter dem Namen Beize bekannten Firniß an, den man wie die anderen

bereitet; nur kommt dazu eine groͤßere Menge Terpenthin, um ihn klebriger zu

machen.

Sandarak

8 1/3

Unzen.

Mastix in Koͤrnern

2

–

Weißes Fichtenharz in

Koͤrnern

4

–

Venetianischer Terpenthin

8

–

Dieser Firniß troknet langsam; er muß sorgfaͤltig bereitet und filtrirt

werden, damit er die Lithographien, worauf man ihn auftraͤgt, nicht

beschmuzt.

Man bereitet auch einige Firnisse mit Aether, in welche Copal oder Kautschuk kommt;

wir lassen sie hier weg, weil sie nur in seltenen Faͤllen angewandt werden,

und man in Tingry's Werke mehrere Vorschlaͤge

findet, die einen Leitfaden zur Bereitung anderer abgeben koͤnnen.

(Fortsezung und Beschluß im naͤchsten

Hefte.)

Tafeln