| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Zerschneiden von Rüben, Runkelrüben oder anderen Wurzeln, deren man sich als Viehfutter bedient, worauf sich James Gardner, Eisenhändler von Banbury, in der Grafschaft Oxford, am 25. Septbr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXXVI., S. 429 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verbesserungen an den Maschinen zum Zerschneiden

von Ruͤben, Runkelruͤben oder anderen Wurzeln, deren man sich als

Viehfutter bedient, worauf sich James Gardner, Eisenhaͤndler von Banbury, in der Grafschaft

Oxford, am 25. Septbr. 1834 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1835, S.

28.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Verbesserte Maschinen zum Zerschneiden von Ruͤben,

Runkelruͤben etc.

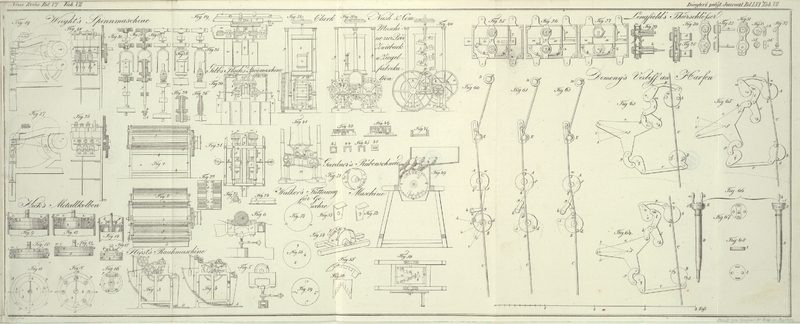

Fig. 49 zeigt

eine Maschine, an der das von dem Patenttraͤger erfundene kreisende

Schneidinstrument zum Behufe des Zerschneidens verschiedener Wurzeln angebracht ist;

die Seite des Gehaͤuses der Maschine, so wie auch der zur Speisung dienende

Trichter sind abgenommen, damit man die inneren Theile der Vorrichtung um so genauer

ersehen kann. Fig.

50 zeigt die Maschine von Oben, woraus die Einrichtung des kreisenden

Schneidinstrumentes noch deutlicher erhellt. Das Schneidinstrument ist

naͤmlich wie eine Trommel, die an einer Achse aufgezogen ist, geformt; nur

haben verschiedene Theile ihres Umfanges, wie man bei a,

a und b, b sieht, verschiedene Radien, damit

auf diese Weise Ausschnitte gebildet werden, in welche die Wurzeln hineinfallen,

bevor sie unter die Einwirkung der Schneidemesser gelangen.

Fig. 51 gibt

eine perspektivische Ansicht des gußeisernen Theiles der Trommel mit ihrer Achse,

bevor noch die Messer daran angebracht sind. Diese Messer sollen zwei unter rechten

Winkeln gegeneinander gestellte Schneiden haben; eine der besten Formen fuͤr

dieselben haͤlt der Patenttraͤger die in Fig. 52 abgebildete. Fig. 53 zeigt

ein aͤhnliches Messer, welches jedoch fuͤr die entgegengesezte Seite

der Trommel bestimmt ist. Seitlich an den Stufen der Trommel bei c, c, c wird, wie Fig. 49 zeigt, mit

Schrauben oder anderen Vorrichtungen eine Reihe der aus Fig. 52 ersichtlichen

Messer angebracht, und eine andere Reihe der aus Fig. 53 ersichtlichen

Messer wird auf aͤhnliche Weise an den Stufen d, d,

d der entgegengesezten Seite der Trommel befestigt. Die Stufen laufen mit

den Seiten der Trommel und mit einander selbst parallel; das lezte Messer der einen

Reihe, welches das mittlere Messer bildet, muß umgekehrt und an der mittleren Platte

der Trommel befestigt seyn.

Nachdem die Messer auf solche Weise befestigt worden sind, werden auch die gebogenen

Platten b, b mit Bolzen oder Schrauben an dem

gußeisernen Theile der Trommel fest gemacht, damit auf diese Weise die offenen

Theile der Trommel verschlossen, und die groͤßeren mit den gebogenen Theilen

der Messer zusammenfallenden Radien des Umfanges gebildet werden.

Das auf diese Weise zusammengesezte Schneidinstrument erscheint demnach im

Perspective, so wie es in Fig. 54 abgebildet ist.

So wie es sich um seine Achse dreht, kommen nach einander die Messer in

Thaͤtigkeit, wobei ihre oberen Schneiden saͤmmtlich in eine und

dieselbe cylindrische Curve zusammenfallen, waͤhrend sich ihre radialen

Schneiden in parallelen Kreisen unter rechten Winkeln mit der Achse der Trommel

umdrehen.

Wenn daher die Ruͤben oder die sonstigen zu zerschneidenden Wurzeln, wie Fig. 49 zeigt,

in den Trichter der Maschine gebracht werden, so fallen sie auf den Umfang der

Trommel hinab, welche, indem sie durch eine an ihrer Achse angebrachte Kurbel in

kreisende Bewegung versezt wird, die Messer nach einander in Thaͤtigkeit

bringt, und die Wurzeln in schmale Streifen zerschneidet. Diese Streifen oder

Stuͤke gelangen dann durch Oeffnungen, welche sich hinter den Messern

befinden, in das Innere der Trommel, aus welchem sie hierauf auf den Boden oder in

ein auf diesen gestelltes Gefaͤß fallen.

Bei dem beschriebenen Baue der Messer und bei der Art und Weise, sie an der Trommel

zu befestigen, kann jedes derselben im Falle eines Bruches leicht durch ein neues

ersezt werden. Man kann uͤbrigens die Messer auch solcher Maßen verfertigen,

daß man Stahlplatten in die aus Fig. 55 ersichtliche Form

biegt, wo dann die Schneiden dieselben Stellungen haben, wie an den eben

beschriebenen Messern. Wenn diese Platten an dem gußeisernen Theile der Trommel

befestigt sind, so bildet der gebogene Theil der Platten jenen Theil des Umfanges

der Trommel, der in der fruͤheren Abbildung mit b

bezeichnet ist.

Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich uͤbrigens auf keine bestimmte

Anzahl von Messern, die er an den Trommeln anzubringen gedenkt; auch ist es nicht durchaus

nothwendig, daß immer zwei Reihen von Messern angebracht werden, wie dieß in den

fruͤheren Figuren gezeigt ist; eben so behaͤlt er sich es vor die

Messer auch von einem Ende zum anderen in einer diagonalen Reihe laͤngs der

Trommel anzubringen, wie man dieß sehen wuͤrde, wenn man die Trommel unter

rechten Winkeln mit ihrer Achse und nach der punktirten Linie, welche man aus Fig. 50

ersieht, in zwei gleiche Theile zerschneiden wuͤrde.

Schließlich erklaͤrt der Patenttraͤger, daß er die Befestigung seiner

eigenthuͤmlichen Messer mit zwei Schneiden auf die in den angezogenen Figuren

gezeigte Art und Weise, so wie auch die Stellung derselben in den beschriebenen

diagonalen Reihen, und jede andere Art von Messer, deren radiale

Schneidflaͤchen mit den Enden der Trommel und mit einander selbst parallel

laufen, als seine Erfindung in Anspruch nimmt. Ein Beispiel der Anordnung einer

Reihe gerader Messer in Verbindung mit einer diagonalen Schneide ersieht man aus

Fig.

56.

Tafeln