| Titel: | Bericht des Hrn. Péclet über den thermostatischen Heber des Hrn. Sorel in Paris. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XX., S. 115 |

| Download: | XML |

XX.

Bericht des Hrn. Péclet uͤber den thermostatischen Heber des

Hrn. Sorel in

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement.

November 1836, S. 409.

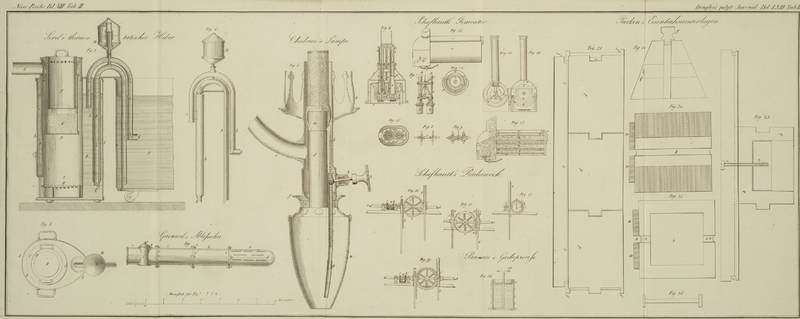

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Péclet's Bericht uͤber den Sorel's thermostatischen

Heber.

Hr. Sorel ist der Erfinder eines neuen Apparates, womit

man das Gleichgewicht zwischen den Temperaturen mehrerer in verschiedenen

Gefaͤßen enthaltenen Fluͤssigkeiten herstellen kann, oder, was auf

dasselbe hinausgeht, womit man die in mehreren Gefaͤßen enthaltenen

Fluͤssigkeiten erwaͤrmen kann, obschon man die Waͤrme nur auf

ein einziges dieser Gefaͤße einwirken laͤßt. Man erreichte diesen Zwek

bisher nur dadurch, daß man die oberen und unteren Theile dieser Gefaͤße durch

Roͤhren mit einander verband; Hrn. Sorel dagegen

gelang es eben dasselbe mittelst zweier beweglicher Heber zu bewerkstelligen.

Der sogenannte thermostatische Heber des Hrn. Sorel

besteht aus zwei Hebern, die miteinander ein Ganzes bilden, und welche

gemeinschaftlich angesaugt werden. Es geschieht dieß mit Huͤlfe eines mit

Wasser gefuͤllten Behaͤlters, der, was seine Gestalt und seine

Einrichtung betrifft, mit dem Oehlbehaͤlter jener Lampen

uͤbereinstimmt, in denen das Oehl bestaͤndig auf gleichem Niveau

erhalten wird, und die mit einem seitlichen Oehlbehaͤlter ausgestattet sind.

Dieser Behaͤlter wird an dem oberen Theile des einen der Heber angebracht; er

entleert sich augenbliklich, so wie er sich an Ort und Stelle befindet,

fuͤllt sich dafuͤr mit der Luft, die urspruͤnglich in den

beiden Hebern enthalten war, und bedingt dadurch die Ansaugung dieser lezteren. Die

beiden Heber tauchen gleich weit in das mit heißem Wasser gefuͤllte

Gefaͤß unter; ungleich ist deren Untertauchung hingegen in dem mit kaltem

Wasser gefuͤllten Gefaͤße. Aus dieser Ungleichheit geht hervor, daß

der minder tief untertauchende Heber das heiße Wasser aus ersterem Gefaͤße in

lezteres hinuͤber fuͤhrt, waͤhrend umgekehrt der andere Heber

das kalte Wasser aus lezterem Gefaͤße in ersteres verpflanzt. Betrachtet man

naͤmlich einen mit heißem Wasser gefuͤllten Heber, der einerseits in

ein mit heißem und andererseits in ein mit kaltem Wasser gefuͤlltes

Gefaͤß untertaucht, so werden sich nach hergestelltem Gleichgewichte die

Niveaus der Fluͤssigkeiten nicht in einer und derselben Flaͤche

befinden, indem auf jenen Theil des Heberarmes, der in das kalte Wasser untertaucht

und der mit heißem Wasser erfuͤllt ist, die ihn umgebende Fluͤssigkeit

mit einer Kraft druͤkt, die groͤßer ist als sein Gewicht, und indem

hieraus eine Kraft hervorgeht, welche das Gewicht der das Niveau

uͤbersteigenden heißen Wassersaͤule vermindert, so daß folglich das

Gleichgewicht nur in so fern bestehen kann, als diese heiße Wassersaͤule

groͤßer ist als jene, welche dem mit heißem Wasser gefuͤllten

Gefaͤße entspricht. Da aber dieser Unterschied im Niveau mit der

Laͤnge jenes Heberarmes, der in das mit kaltem Wasser gefuͤllte

Gefaͤß untertaucht, im Verhaͤltnisse steht, so koͤnnte bei zwei

Hebern, die in ungleicher Laͤnge in lezteres Gefaͤß untertauchen, das

Gleichgewicht gar nie bestehen; denn wenn der Unterschied der Niveaus groͤßer

oder kleiner ist, als die Differenz, welche einem jeden der Heber entspricht, so

wuͤrden beide Heber nach einer und derselben Richtung wirken; waͤhrend

sie, wenn diese Differenz zwischen den auf die beiden Heber bezuͤglichen

begriffen ist, nach entgegengesezten Richtungen wirken. An dem Sorel'schen Apparate ist das Spiel der Heber uͤberdieß durch

eine Roͤhre beguͤnstigt, welche mit Luft erfuͤllt ist, und

welche den in das heiße Wasser untertauchenden Arm jenes Hebers umgibt, der das

kalte Wasser in das Gefaͤß leitet, auf welches man die Waͤrme direct

wirken laͤßt. Diese Luftschichte erhoͤht offenbar die Geschwindigkeit

des Abflusses in diesem Heber, und mithin auch jene in dem anderen Heber, indem sie

der Erhizung des kalten Wassers in diesem Theile des Hebers vorbeugt.

Man hat sich dieses Apparates bereits mit Vortheil zum Hizen von Baͤdern, die

man bei Hause zubereiten will, so wie auch zum Heizen von Farbbaͤdern

bedient; er ist eben so einfach, als sinnreich, und scheint der allgemeinen

Beruͤksichtigung in hohem Grade wuͤrdig.

Fig. 2, 3 und 4 zeigen den

neuen Apparat, so wie ihn Hr. Sorel zum Heizen von

Baͤdern anfertigt.

Fig. 2 ist ein

senkrechter Durchschnitt dieses Heizsystemes auf eine Badwanne angewendet.

Fig. 3 ist ein

Grundriß oder eine Ansicht von Oben.

Fig. 4 gibt

einen Aufriß des thermostatischen Hebers fuͤr sich allein.

A, A ist der aus zwei concentrischen, senkrecht

gestellten Cylindern bestehende Kesselofen; der zwischen den beiden Cylindern

befindliche Raum B, B bildet

das Innere des Kessels; waͤhrend der kleinere Cylinder C als Ofen dient. D ist ein beweglicher

Cylinder aus Eisenblech, welcher unten verschlossen ist und beinahe bis auf den

Heerd herabreicht; er ist mit dem Cylinder C

concentrisch, und durch den zwischen ihm und lezterem befindlichen Raum

stroͤmen die durch die Verbrennung erzeugten Gase, um von hier aus durch die

Roͤhre E zu entweichen. Das aus Eisenblech

verfertigte Gefaͤß F dient zum Erwaͤrmen

der Waͤsche, und ist durch eine Schichte Sand G

von dem Heerde geschieden. H ist der Rost, auf den das

Brennmaterial gebracht wird. N stellt die Badwanne vor,

die man hier nur zum Theil abgebildet sieht, und hinter der der Ofen angebracht

wird. Das in dieser Badwanne befindliche Wasser wird mittelst des Hebers durch

fortwaͤhrende Circulation erhizt. Die Circulation hoͤrt nur dann auf,

wenn das in der Badwanne befindliche Wasser in Hinsicht auf Temperatur dem Wasser im

Kessel das Gleichgewicht haͤlt; ist dieß der Fall, so verstopft man das

gebogene Ende b des Hebers I

mit einem Pfropfe; will man die Circulation hingegen wieder herstellen, so braucht

man diesen Pfropf nur herauszunehmen.

Der thermostatische Heber selbst ist mit I, J bezeichnet, und besteht aus zwei Hebern, von denen der

eine die warme Fluͤssigkeit in die kalte, und der andere umgekehrt die kalte

in die warme leitet. Der Heber I,I leitet die warme, der Heber J, J hingegen die kalte Fluͤssigkeit; die

Richtung der Stroͤmungen ist durch Pfeile angedeutet. Der Arm J, K des kalten Hebers ist

in die Roͤhre L, L

eingeschlossen und dadurch gegen die Beruͤhrung mit der heißen

Fluͤssigkeit verwahrt. M, M ist der Wasserbehaͤlter, der zum Ansaugen des Hebers dient.

Man bedient sich dieses Apparates folgender Maßen. Wenn man den Heber in die aus Fig. 2

ersichtliche Stellung gebracht hat, so fuͤllt man das Gefaͤß M mit Fluͤssigkeit, und sezt es wieder auf den

Heber. Das Wasser stroͤmt dann in die Arme und geht in den Behaͤlter

uͤber. In diesem Zustande ist der Heber in Vereitschaft in Thaͤtigkeit

zu gelangen, und die Circulation beginnt also gleich, so wie in der Temperatur der

Fluͤssigkeiten der beiden Gefaͤße ein Unterschied eingetreten ist. Das

Gefaͤß oder der Behaͤlter M wird mittelst

einer gut eingeriebenen Tubulirung auf den Heber aufgesezt, und enthaͤlt eine

Klappe, welche das Austreten des Wassers waͤhrend des Aufsezens des

Behaͤlters hindert, waͤhrend sie sich alsogleich oͤffnet, so

wie sie auf den Heber gebracht worden ist. Der Behaͤlter M communicirt durch eine kleine Roͤhre a mit dem Heber J; direct

dagegen mit dem Heber I.

Tafeln