| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication gegossener Kerzen, worauf sich Joseph Morgan, Zinngießer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XCIX., S. 456 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication gegossener Kerzen, worauf sich Joseph Morgan, Zinngießer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1838, S. 6.

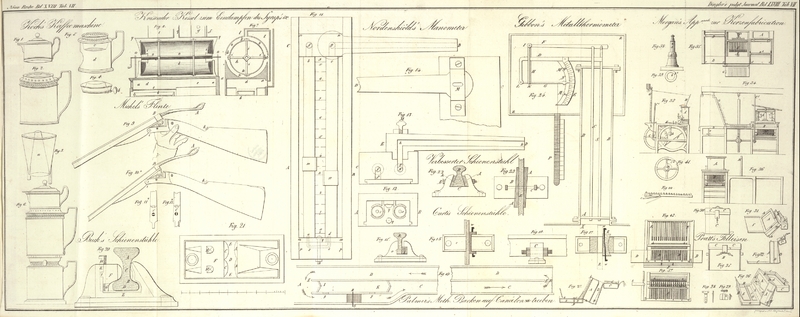

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Morgan's Apparate zum Kerzengießen.

Der Zwek gegenwaͤrtiger Erfindung ist Erleichterung der Fabrication gegossener Kerzen und Abkuͤrzung der damit verbundenen

Hand-

arbeit. Die hiezu

bestimmten Apparate erhellen aus den beigegebenen Abbildungen, zu deren Beschreibung

ich nunmehr sogleich uͤbergehen will.

Fig. 33 zeigt

meinen Apparat in einem Endaufrisse; Fig. 34 gibt eine

Frontansicht; Fig.

35 ist ein Grundriß; Fig. 36 ein vom

Ruͤken her genommener Aufriß. An allen diesen Figuren ist A der Behaͤlter, worin sich der geschmolzene Talg

oder der sonstige, zur Kerzenfabrication bestimmte Stoff befindet. B hingegen ist eine zum Gießen der Kerzen dienende

Modelreihe. Man sieht diesen Model, der sich von dem gewoͤhnlichen Gießmodel

in mehreren Dingen unterscheidet, in Fig. 37 in

vergroͤßertem Maaßstabe, waͤhrend in Fig. 33 und 39 einige

seiner Theile noch groͤßer dargestellt sind. In Fig. 37 ist b, b ein hohler Cylinder aus Weißblech, der sich der

Laͤnge nach oͤffnet, und der mit so vielen Knaͤueln oder Spulen

baumwollener oder anderer Dochte versehen ist, als Model vorhanden sind. Diese

Spulen drehen sich frei um eine Welle, die der ganzen Laͤnge nach durch den

Cylinder b, b laͤuft; und geben hiebei die

fuͤr die Bildung der Kerzen noͤthige Dochtmenge ab.

Fig. 38 ist

ein Aufriß des oberen Endes von einem der cylindrischen Model, die in den

uͤbrigen Figuren mit B bezeichnet sind. Fig. 39 ist

ein Grundriß hievon, woraus das Innere erhellt. Man ersieht aus diesen beiden

Figuren, daß der obere Theil nicht wie an den gewoͤhnlichen Modeln aus einem

einzigen Stuͤke, sondern aus dem Stuͤke b¹, welches einen Theil der cylindrischen Seite des Models bildet, und

aus dem Stuͤke b², welches verschiebbar

ist, besteht. Lezterer Theil, der zum Behufe des Durchganges des Dochtes hohl ist,

paßt genau an den Theil b¹, so lange der Talg in

den Model gegossen wird. So wie aber die Kerze erkaltet ist und aus dem Model

entfernt werden kann, treibe ich sie, anstatt sie nach der gewoͤhnlichen

Methode auszustoßen, durch einen Druk auf das Ende des Theiles b², durch den der Docht von dem Cylinder b, b her laͤuft, aus. Da der Docht, welcher bei

einem an der Seite des Theiles b befindlichen Loche

austritt, hiebei der Kerze folgt, so wird zugleich mit dem Austreiben der

vollendeten Kerze auch der Docht fuͤr die demnaͤchst zu gießende

eingezogen.

In Fig. 40

sieht man eine Reihe von Zangen, welche sich gleichzeitig mittelst des Hebels C oͤffnen und schließen lassen. Mit diesen Zangen

wird der Docht an dem der Eintrittsstelle entgegengesezten Ende des Models

waͤhrend des Eingießens des Talges in senkrechter centraler Stellung

erhalten.

Man arbeitet nun mit diesem Apparate folgender Maßen. Gesezt ein Modelrahmen B sey gehoͤrig mit Dochten versehen, und diese

Dochte

wuͤrden mittelst der erwaͤhnten Zangen in der Mitte der einzelnen

Mode! erhalten; so bringt man ihn zuerst in jene Stellung, in der man ihn in Fig. 34, 35 und 36 bei B' sieht, und in der er, wie Fig. 35 zeigt, auf den

schmalen geraden Leisten oder Bahnen d, d ruht. In

dieser schiebt man ihn vorwaͤrts, bis er senkrecht unter den mit dem

geschmolzenen Talge oder sonstigen Materiale gefuͤllten Behaͤlter A gelangt. Wenn die Model eingegossen sind, so bewegt

man sie laͤngs der Bahn d, d in irgend eine

bequeme Stellung, in der man sie bis zum Erhaͤrten laͤßt, und in der

man die Zangen, Fig. 40, abnimmt. Haben die Kerzen die gehoͤrige Haͤrte

erlangt, so schafft man die Model B in die aus Fig. 35 zu

ersehende Stellung, in der sie sich auf einer Bahn befinden, welche der auf der

anderen Seite der Maschine mit d, b bezeichneten

vollkommen aͤhnlich ist. Auf dieser schiebt man sie vorwaͤrts, bis sie

an der herabhaͤngenden, um das Gefuͤge e,

e beweglichen Tafel D anlangen. Leztere wird

dann herabgelassen, von dem Arbeiter aber sogleich wieder in die

Laͤngenstellung gebracht, wobei sie den Modelrahmen B mit sich fuͤhrt, und in der sie mittelst des in Fig. 34 bei e' bemerklichen Faͤngers erhalten wird. Aus der

horizontalen Stellung bei D

Fig. 35,

bringt man die Model in die durch den punktirten Pfeil angedeutete Richtung, bis sie

der Stoͤßerreihe E, welche man in Fig. 42 fuͤr sich

allein abgebildet sieht, unmittelbar gegenuͤber kommen. Der Cylinder b, b wird hiebei aus dem Wege geschafft, indem man

dessen gegliederten Rahmen umbiegt, wie in Fig. 43Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. angedeutet ist.

Die Stoͤßerreihe E, welche sich in horizontaler

Richtung frei bewegt, ruht an beiden Enden auf geraden Leisten, und wird durch die

theilweise Umdrehung des Rades C, welches man in Fig. 33 sieht,

in Bewegung gesezt. Ueber den Umfang dieses Rades und uͤber eine

Leitungsrolle f ist eine Kette oder ein Band

geschlungen, welches an der Stoͤßerreihe E

festgemacht ist, so daß jede Schwingung des Hebels c',

der an der Welle des Rades C befestigt ist, in

horizontaler Richtung den Stoͤßern E mitgetheilt

wird. Wenn sich die Model in der aus Fig. 42 ersichtlichen

Stellung befinden, so hat der Arbeiter zunaͤchst den Hebel c¹ in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung

zu bewegen, und dadurch die Stoͤßer E mit dem

verschiebbaren Theile b' der einzelnen Model in

Beruͤhrung zu bringen, damit hiedurch die Kerzen aus den Modeln ausgetrieben

werden. Leztere werden hiebei von der ausgesalzten Tafel F aufgenommen, die zu diesem Zweke mittelst der auf dem Rade C befestigten Schneke c², auf der die Tafel F ruht, genau in die

erforderliche Stellung gebracht wird. Die aus dem Model getriebenen Kerzen werden

sogleich fest gehalten, indem man den Hebel G, an dem

sich eine ihnen

entsprechende Anzahl kleiner, convexer, blechener Stuͤke von der Form eines

Modeldurchschnittes befindet, herabsenkt. Jedes dieser Blechstuͤke ist an

einer schwachen Feder befestigt; und der Hebel G selbst

wird von einem kleinen Faͤnger niedergehalten. Aus dem, was oben von dem

Modelrahmen B gesagt worden ist, ergibt sich, daß durch

dieselbe Bewegung der Stoͤßer, durch welche die Kerzen aus dem Model

getrieben werden, fuͤr die das naͤchste Mal zu gießenden Kerzen eine

neue Dochtlaͤnge in die Model eingezogen wird; wo dann, waͤhrend die

fertigen Kerzen auf der Tafel F festgemacht sind, die

Zangen wieder angelegt werden, bevor man die fertigen Kerzen abschneidet.

Zunaͤchst hierauf hat der Arbeiter den Hebel c'

in die in Fig.

33 angegebene Stellung zuruͤkzubringen, wodurch die Stoͤßer

E zugleich mit dem verschiebbaren Theile der Model

b² wieder in ihre fruͤhere Stellung kommen und die Dochte so in die

Model eingezogen werden, daß man abermals in sie gießen kann.

Die Stoͤßerreihe E besteht aus einzelnen hohlen

Roͤhren, welche in dem Querstuͤke g, g

ruhen, und von denen jede mit einer kleinen Feder, an deren inneren Seite sich ein

kleiner Vorsprung befindet, versehen ist. Wenn die Stoͤßer gegen den

verschiebbaren Theil b² der Model

angedruͤkt werden, so gibt die Feder nach, und faͤllt, wie Fig. 38 zeigt,

in den ausgekerbten Theil ein, so daß jener in seine fruͤhere Stellung

zuruͤk gelangt, und die Kerzen aus den Modeln ausgetrieben werden. Sobald die

Stoͤßer zuruͤkgezogen werden, und die verschiebbaren Theile b² der entsprechenden Model wieder zuruͤk

gebracht haben, werden die an deren Ende befindlichen Federn, die den Theil b² auf die angegebene Weise festhielten, von

einer zweiten Stoͤßerreihe, die sich inneren der hohlen Stoͤßer empor

bewegt, emporgehoben. Die zweite Stoͤßerreihe ist an einem aͤhnlichen

Querbalken, den man in Fig. 35 bei h, h sieht, befestigt, und dieser wird, sobald als die

Stoͤßer aus den Modeln ausgezogen worden sind, mittelst des Hebels H vorwaͤrts getrieben, wodurch die

Huͤtchen b²,

und die ganzen Model B außer alle Verbindung mit den

Stoͤßern E, E gebracht sind. Um diese Zeit treibt

man hierauf die Model auf der Bahn d, d

vorwaͤrts, bis sie wieder in die Stellung bei B'

gelangen, womit die Arbeit von Neuem beginnt.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß, wenn man so viele Model hat, daß dieselben

gehoͤrig abkuͤhlen koͤnnen, man mit diesem Apparate eine

beliebige Zeit fortzuarbeiten im Stande ist, und daß hiebei viel Arbeit, Zeit und

Verlust an Docht erspart wird.

Tafeln