| Titel: | Verbesserungen an den Kutschen und Räderfuhrwerken, worauf sich James Macnee, Wagenfabrikant in George Street in Edinburgh, am 21. April 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XVIII., S. 93 |

| Download: | XML |

XVIII.

Verbesserungen an den Kutschen und

Raͤderfuhrwerken, worauf sich James Macnee, Wagenfabrikant in George Street

in Edinburgh, am 21. April 1838 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. August

1838, S. 71.

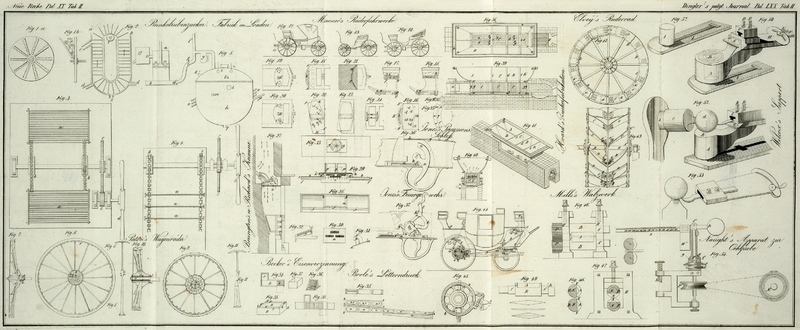

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Macnee's Verbesserungen an Kutschen und

Raͤderfuhrwerken.

Meine Erfindung besteht in einer verbesserten Methode das Vorder- und

Hintergestell eines vierraͤderigen Fuhrwerkes miteinander zu verbinden. Ich

bewerkstellige dieß mittelst eines sogenannten Baumbogens oder Zapfens, den ich in

groͤßerer Entfernung hinter der vorderen Raͤderachse anbringe, als

dieß bisher mit vollkommen durchlaufenden Raͤdern moͤglich war; und

ferner mit einer ein Kreissegment bildenden Platte, die ich eine bedeutende Streke

vor dem Baumzapfen anbringe, und welche mit beiden Wagengestellen verbunden ist;

selbst in solchen Faͤllen, in denen das Fußbrett auf dem einen und der

Kutschersiz auf dem anderen Gestelle ruht. Die Erfindung besteht endlich auch darin,

daß ich dem Size eine Bewegung gebe, gemaͤß der er in Bezug auf das Fußbrett

stets in gehoͤriger Stellung erhalten wird.

In Fig. 12,

13, 14 sieht man

dreierlei verschiedene Fuhrwerke, an denen meine Erfindung angebracht ist, wobei ich

nur noch zu bemerken habe, daß sie sich auch auf jedes andere Fuhrwerk mit einer

Vorder- und einer Hinterachse anwenden laͤßt. In Fig. 12 ist A, B die Linie, in der das Vorder- mit dem

Hintergestelle verbunden ist; in diesem Falle steht demnach nothwendig das Fußbrett

in so inniger Verbindung mit dem Vordergestelle, daß es einen Theil desselben

ausmacht, waͤhrend der Kutschersiz und der Kasten, zu dem das Fußbrett

gehoͤrt, einen Theil des Hintergestelles bildet. Dieselbe Einrichtung findet

auch an den Wagen Fig. 13 und 14 Statt. Die punktirte

Linie C stellt den Baumzapfen vor, der die beiden

Gestelle verbindet, und um den sich der Wagen wie um einen Drehpunkt dreht. Dieser

Drehzapfen befindet sich, wie man sieht, weiter hinter der vorderen Radachse, als

dieß bisher der Fall war. Vor ihm ist zu weiterer vollkommnerer Verbindung der

beiden Gestelle in einer horizontalen Flaͤche ein aus Eisen oder einem

anderen Materiale bestehendes Kreissegment so angebracht, daß der Baumzapfen C sich in dessen Mittelpunkt befindet.

In Fig. 15 und

16 sieht

man diese Segmentplatte im Grundrisse und mit D, E, F

bezeichnet; in Fig.

17 und 18 sieht man sie in einem Querdurchschnitte bei G,

H. Sie wird entweder an der oberen Flaͤche des Vorder- oder

an der unteren Flaͤche des Hintergestelles befestigt. Lezterer Methode,

welche man in den oben erwaͤhnten Querdurchschnitten, Fig. 17 und 18 in

Ausfuͤhrung gebracht sieht, gebe ich den Vorzug. Diese Platte ist mit dem

Baumzapfen concentrisch, d.h. sie bildet ein Kreissegment, in dessen Mittelpunkt

sich der Zapfen befindet. Sie bewegt sich frei auf dem anderen Wagengestelle, auf

dem hiezu ein gehoͤriges mit Reibungsrollen ausgestattetes Lager angebracht

ist, wie man in Fig. 19 und 20 bei I, I sieht. Zu noch weiterer und sichererer Verbindung

der beiden Gestelle dient ein Zapfen K, den man in Fig. 15, 16, 19 und 20 sieht, und

der an jenem Theile des Wagengestelles, auf dem die Segmentplatte ruht, spielt. Der

Hals dieses Zapfens bewegt sich in einer in die Platte geschnittenen Spalte, welche

mit der Platte selbst gleichfalls wieder concentrisch gebildet ist, damit sich der

Zapfenhals bei der Durchlaufsbewegung frei in der Spalte schieben kann. Der Kopf des

Zapfens ist breit und flach, damit er die Segmentplatte in groͤßerer

Ausdehnung bedekt, und damit diese mit der Tragoberflaͤche der Reibungsrollen

in Beruͤhrung erhalten wird. Noch deutlicher sieht man diesen

Verbindungszapfen in Fig. 17 und 18 bei L.

Fig. 21 zeigt

das Fußbrett im Grundrisse, woraus die Verbindung desselben mit dem hinteren

Wagengestelle erhellt. M, N ist die Verbindungslinie,

welche mit der Segmentplatte und dem Baumbolzen O

concentrisch ist. Ich finde es geeignet, diese Verbindungslinie mit einem

Messing- oder Eisenstreifen zu bedeken.

Fig. 22 ist

ein Grundriß eines beweglichen Sizbrettes P, Q, R, S,

welches zwar als zum Theile weggebrochen dargestellt ist, dessen Stellung jedoch

durch punktirte Linien angedeutet ist. Dieses Sizbrett erhaͤlt eine solche

Bewegung mitgetheilt, daß der Siz nicht viel von der Stellung, die er in Bezug auf

das Fußbrett haben soll, abweicht; d.h. mit anderen Worten, der Siz kann aus der

hier angedeuteten Stellung in die aus Fig. 23 ersichtliche und

in jede andere Stellung kommen, welche in dieser Figur durch punktirte Linien

angedeutet ist.

Fig. 17 und

24 zeigen

wie die verschiedenen, mit dem Size in Verbindung stehenden Theile angeordnet und

gebaut sind. T, U, in Fig. 17, ist der

Baumzapfen, dessen Kopf man bei U sieht, waͤhrend

sich sein Scheitel bei T und der Hals bei V befindet. Der Hals ist vierkantig gebildet, damit er

sich mit dem Vordergestelle umdrehen muß. Von diesem Halse an laͤuft der

Zapfen jedoch wieder frei durch das Hintergestell, bis er bei W wieder eine vierkantige Form annimmt, und dann mit dem aus Fig. 24

ersichtlichen Hebel X, Y

in Verbindung tritt.

Dieser Hebel hat gleiche Arme und ist an seinen Enden durch Bolzen und Scheiden mit

den Staͤben a, b verbunden, die ihrer Seits mit

den Armen des Hebels c, d in Verbindung stehen. Lezterer

Hebel ist in jeder Hinsicht dem Hebel X, Y

aͤhnlich, so daß auf diese Weise ein beweglicher Rahmen gebildet wird, der

sich in seiner Mitte um einen Zapfen e, f, Fig. 17,

welcher in paralleler Richtung mit dem Baumzapfen T, U

angebracht ist, bewegt. Dieser Zapfen ist da, wo er durch den Scheitel des

Sizbrettes g geht, abgerundet, da hingegen, wo er durch

den Hebel c, d geht, ist er wieder vierkantig, damit das

Sizbrett h hiedurch in Bewegung gebracht werden kann.

Das Sizbrett bewegt sich auf fixirten Platten, Zapfen oder Reibungsrollen, die in

Fig. 17

und 22 mit

i, i bezeichnet sind. Die Bewegung findet in einer

horizontalen Flaͤche um den Zapfen e, f Statt,

damit es waͤhrend des Durchlaufens des Wagens fortwaͤhrend in einer

mit dem Fußbrette harmonirenden Stellung erhalten wird. In den bereits

erwaͤhnten Fig. 16 und 18 sieht man eine

Modification der Methode, nach welcher der Siz in einer dem Fußbrette entsprechenden

Stellung erhalten werden soll. Das, wodurch sich diese Modification von der bei Fig. 17 und

24

beschriebenen Methode unterscheidet, beruht darauf, daß der Zapfen e, f und die Parallelbewegung X,

Y beseitigt ist; und daß das bewegliche Sizbrett direct bei k auf dem oberen, vierekig geformten Theile des

Baumzapfens fixirt ist, so daß, wenn der Baumzapfen umgedreht wird, der Siz sich mit

herum bewegen und die Achse des Baumzapfens als Drehpunkt nehmen muß. In diesem

Falle muͤssen die Achsen der Reibungsrollen gegen den Baumzapfen gerichtet

seyn, wie man dieß bei l sieht, damit sie den Siz tragen

und ihm eine freie Bewegung gestatten.

In Fig. 25

ersieht man eine Methode, nach der das an dem einen Wagengestelle angebrachte

Durchlaufsegment mit dem an dem anderen Wagengestelle befindlichen, mittelst einer

im Kreise laufenden Fuge oder eines genau einpassenden Segmentes verbunden ist. Der

Theil m, n, o ist an dem einen, der Theil p, q, r dagegen an dem anderen Wagengestelle befestigt.

Eine an dem einen befindliche Leiste und ein dieser entsprechender Falz an dem

anderen laͤßt eine freie, horizontale Bewegung um den Baumzapfen S herum zu. Aus dem Querdurchschnitte Fig. 26 erhellt die eben

erwaͤhnte Leiste und auch der Falz.

Ich habe nun nur noch zu bemerken, daß ich in Fig. 13 die Form und

Stellung des Baumzapfens in Bezug auf die hier dargestellte Art von Fuhrwerk

angedeutet habe. Da uͤbrigens die Segmentplatte hier auf dieselbe Weise

angewendet ist, wie an den anderen Fuhrwerken, so bedarf es keiner weiteren Beschreibung. Der

Baumzapfen, die Segmentplatte, die Vereinigungsbolzen und Muttern, die Hebel, die

Arme, die Scheiden, die Lager, die Walzen und alle uͤbrigen einem Druke,

einer Bewegung und Reibung ausgesezten Theile sollen aus Eisen oder einem anderen

tauglichen Metalle oder auch aus einem sonstigen Materiale von hinreichender

Staͤrke und Dauer verfertigt werden.

Ich will, nachdem ich somit die von mir erfundenen Anordnungen beschrieben, auch

angeben, wie das Spiel derselben von Statten geht. Wenn naͤmlich das

Vordergestell beim Wenden des Wagens um seinen Mittelpunkt gedreht wird, so drehen

sich die Raͤder und ihre Achse so herum, daß das innere Rad nicht mit dem

Wagen in Conflict kommt. Es ist mithin mit einem Rade von einer gegebenen

Groͤße ein weiterer Durchlauf oder mit einem gegebenen Grade von Durchlauf

ein groͤßeres Rad moͤglich, als dieß bei der aͤlteren Methode,

bei welcher der Baumzapfen weiter vorne angebracht wurde, thunlich war. Zugleich ist

dem Vordergestelle durch die Verbindung der Segmentplatte mit seinem Bolzen

groͤßere Staͤrke und Staͤtigkeit gegeben. Wenn ferner das

Vordergestell umgedreht wird, so zwingt die vierseitige Scheide den Baumzapfen, sich

gleichfalls mit herum zu drehen. Dieser wirkt daher auf die aus den beiden Hebeln

und den ihnen entsprechenden Stangen bestehende Parallelbewegung, woraus dann folgt,

daß gleichzeitig auch der Siz oder Bok in einer dem Fußbrette entsprechenden

Stellung bewegt wird. Dieselbe Wirkung, wie sie durch die eben erwaͤhnte

Parallelbewegung hervorgebracht wird, tritt auch dann ein, wenn der bewegliche Siz

direct auf dem oberen vierekigen Theile des Baumzapfens angebracht ist; denn dann

muß sich der Siz um diesen Zapfen als um seinen Mittelpunkt drehen.

Meine Methode gewaͤhrt folgende Vortheile: 1) sind die zu ihr erforderlichen

Theile leichter und einfacher als jene, deren man sich bisher bediente; 2)

laͤßt sie groͤßere Vorderraͤder zu, als sie bisher

moͤglich waren, wodurch den Pferden das Ziehen erleichtert wird; 3) sehen die

meiner Methode gemaͤß gebauten Fuhrwerke leichter und eleganter aus; 4) ist

die Bewegung meiner Wagen wegen der Festigkeit und wegen der guͤnstigen

Stellung der tragenden Theile weit ruhiger und staͤtiger.

Da ich sehr wohl weiß, daß meine Vorrichtungen sehr mannigfache Modificationen

zulassen, so binde ich mich an kein bestimmtes Kreissegment, noch auch an irgend

eine bestimmte Form oder Dimension der Zapfen.

Tafeln