| Titel: | Maschine zum Formen oder Streichen der Ziegel aus trockenem Thon, von Hrn. M. A. Jullienne, Ingenieur zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. LVII., S. 259 |

| Download: | XML |

LVII.

Maschine zum Formen oder Streichen der Ziegel aus

trockenem Thon, von Hrn. M. A. Jullienne, Ingenieur zu

Paris.

Aus Armengaud's

Génie industriel, December 1854, S. 281.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Julliene's Maschine zum Formen der Streichen der Ziegel aus

trockenem Thon.

Die trefflichen, mit dieser Maschine erlangten Resultate, haben ihr eine rasche

Verbreitung gesichert. Dieselbe hat eine sehr einfache und sehr feste Construction,

ist wohlfeil in der Anlage, wird von einem einzigen Mann in Betrieb gesetzt und

arbeitet dennoch mit großer Geschwindigkeit. Ein Mann und ein Kind sind im Stande

täglich, in einer zehnstündigen Schicht, 4000 Stück Ziegel zu streichen.

Da die Zusammendrückung weit stärker ist, als bei dem Formen mit der Hand, oder bei

fast allen bis jetzt angewandten Ziegel-Streichmaschinen, so erhält man weit

vollkommenere, gleichartigere und nach dem Brennen auch festere Producte.

Ein anderer wesentlicher Vortheil ist der, daß man mit diesem Apparat den Thon fast

ganz trocken formt; seine natürliche Feuchtigkeit ist mehr als hinreichend, um durch

den starken Druck, dem er unterworfen wird, den erforderlichen Zusammenhang zu

erzielen. Man vermeidet auf diese Weise jede Vorbereitung, d. d. die Vermengung mit

Wasser und das Einmengen von Sand.

Man kann diese Ziegel zu allen Jahreszeiten fabriciren; einige Tage sind zu ihrem

Trocknen hinreichend, daher sich die großen Trockenhäuser der Ziegeleien durch

kleine Schoppen ersetzen lassen, welche mit Stroh oder Schilf gedeckt sind.

Die auf diese Weise mechanisch verfertigten Ziegel erlangen nach dem Brennen die

hydraulische Eigenschaft, im Wasser oder in der Feuchtigkeit zu erhärten.

Die Erfahrung hat die niedrigen Gestehungskosten und die bessere Beschaffenheit

dieser Ziegel hinlänglich bewiesen.

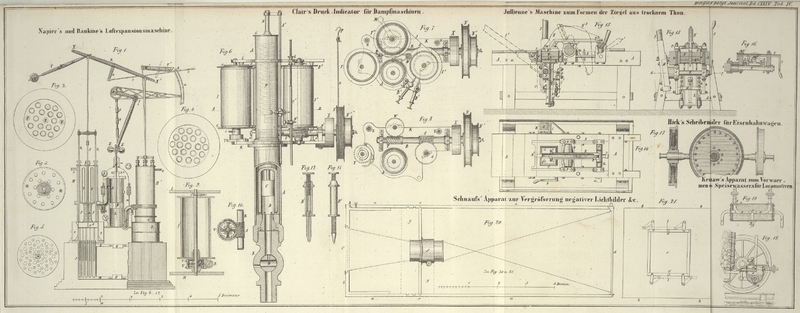

Die Maschine ist in Fig. 13 bis 16 abgebildet.

Fig. 13

stellt einen Längendurchschnitt der Maschine dar;

Fig. 14 einen

der Fig. 13

entsprechenden Grundriß;

Fig. 15 ist

ein Querdurchschnitt durch die Hauptachse und durch die Ziegelformen, nach der

gebrochenen Linie 1, 2, 3, 4, 5 in Fig. 13.

Fig. 16

endlich ist ein Horizontaldurchschnitt durch die Haupt-Treibwelle, nach der

Linie 6–7 in Fig. 15.

Der Apparat besteht aus einem starken hölzernen Gerüst A,

welches eine Art Tafel bildet, in die ein gußeiserner Rahmen B, B' eingelassen ist, mit welchem die verschiedenen Theile des

Mechanismus verbunden sind. Der Rahmen besteht aus zwei Längenstücken B, welche durch Bolzen b mit

dem Gerüst und unter einander durch die Querstücke B'

verbunden sind, zwischen denen die Formen liegen.

Die Formen bestehen aus einem doppelten hölzernen Rahmen C, welcher zwei länglich-viereckige Oeffnungen von der Länge und

Breite, die man den Ziegeln geben will, bildet. Diese länglich-viereckigen

Formen sind oben und unten offen und im Innern mit Kupferblech bekleidet.

Senkrechte Säulen D sind mit den Balken B des Rahmens aus einem Stück gegossen; in ihnen liegen

zwei horizontale Wellen E und F und zwar mittelst ihrer Zapfen in Ausschnitten der Säulen D, worin sie durch Bügel G

festgehalten werden.

Am Ende der Welle E ist mittelst einer gußeisernen Büchse

H ein großer Hebel I

angebracht, mittelst dessen man sie einen Theil von einer Umdrehung machen läßt.

Dieselbe Welle ist mit zwei angeschmiedeten kleinen Hebelarmen K versehen; an diesen Hebeln sind zwei Ketten k angebracht, deren unteres Ende durch Bolzen mit einem senkrechten Stück

L verbunden ist; letzteres bildet an seinem obern

Theile zwei länglich-viereckige Kolben L', welche

mit Holz und Kupferblech überzogen sind und genau in die beiden Ziegelformen passen.

Beide Kolben sind durch einen Ausschnitt I getrennt.

Sobald man die Welle E dreht, werden durch den Zug der

kleinen Hebel K auf die Ketten k die Kolben L' in die Formen erhoben. Bei

dieser senkrechten Bewegung wird das Stück L oben durch

die Formen selbst, und unten durch eine Querplatte M

gehoben, durch welche es mittelst einer Oeffnung von geeigneter Gestalt geht, und

die zugleich zur untern Verbindung der Säulen D

dient.

Ein Knaggen V, welcher mit dem Stück L verbunden ist, beschränkt dessen Niedergang, indem er

gegen eine mit Mutter und Gegenmutter versehene Schraube v stößt, welche dazu dient, es in seiner Stellung zu erhalten.

Ueber dem Apparat ist ein Stück N angebracht, welches der

Erfinder Schwanenhals nennt und das an seinem vordern

Theil mit zwei hölzernen Platten N' versehen ist, womit

der obere Theil der Formen verschlossen wird. Zu dem Ende ist das Stück N an einer Welle O

angebracht, deren Zapfen in Lagern P liegen, welche an

die gußeisernen Stücke

B angegossen sind. Wenn man den Schwanenhals N in der in den Figuren dargestellten Stellung erhalten

will, so bringt man unter seinem hintern Ende N²

ein Stück Q an, welches sich um die Zapfen q in den Lagern R dreht und

das man durch den Griff r bewegen kann. Wenn sich

dagegen das Stück Q in der Stellung befindet, die in

Fig. 13

mit punktirten Linien bezeichnet ist, so wird der befreite Schwanenhals N durch sein Gewicht gezogen und nimmt die Stellung ein,

welche in derselben Figur ebenfalls durch punktirte Linien N³ bezeichnet ist.

Ist der Schwanenhals gehoben, und sind folglich die Formen offen und ist zu gleicher

Zeit der Hebel I in einer senkrechten Stellung und gegen

den Arm i (Fig. 15) gestützt, so

befinden sich die Kolben L' unter den Formen und man

füllt letztere mit Thon an. Ist dieß geschehen, so nimmt man den überschüssigen

Thon, welcher über die Formen hinausreicht, weg, senkt dann den Schwanenhals,

welcher die erwähnten Formen schließt und erhält ihn in dieser Stellung mittelst des

Aufhalters Q.

Man zieht nun den Hebel, welchen man in die Stellung I,

Fig. 13,

bringt, was, indem man die Kolben L' bis zu der Stellung

L² gelangen läßt, die Wirkung hat, den Thon

T in den Formen um soviel zusammen zu drücken. Da

diese Pressung nur durch den Widerstand des geformten Ziegels begränzt ist, so

begreift man, daß die Länge des Hebels I die Ausübung

einer bedeutenden Kraft gestattet.

Es müssen hierauf die Ziegel aus den Formen genommen werden. Zu dem Ende genügt es,

nachdem man den Schwanenhals N gelöst und gehoben hat,

den Kolben eine weitere Bewegung bis zu dem obern Theil der Formen zu geben, wodurch

die geformten Ziegelsteine aus denselben herausgehoben werden.

Man könnte diese Bewegung mittelst desselben Hebels I

hervorbringen; es ist aber vorzuziehen, sie mittelst einer kleinen Welle F zu bewirken, an deren Ende der mit der Hand zu

ergreifende Hebel S angebracht ist, und in ihrer Mitte

ein kleiner Hebel S', an welchem entweder eine Kette

oder eine Lenkstange t befestigt wird, die ihrerseits

mit dem untern Ende des Stücks L verbunden ist, welches

die Kolben trägt.

Man dreht also die Welle F mittelst ihres großen Hebels,

den man unter eine Feder u legt. Durch diese Bewegung

geht der Kolben L' bis zu dem obern Rande der Formen in

die Höhe und man kann die Ziegel wegnehmen.

Dann drückt man auf die Feder u, um den Hebel S zu befreien, welchen das Gewicht der Kolben in seine

erste Stellung zurückführt, und man beginnt nun die Operation von Neuem.

Sobald die Arbeiter in der Bedienung der Maschine einige Uebung erlangt haben, kann

das Streichen der Ziegel sehr schnell ausgeführt werden.

Will man den Ziegeln oder Ziegelsteinen eine andere Gestalt geben, so braucht man nur

die Formen C und das Holz der Kolben L' zu wechseln.

Tafeln