| Titel: | Die Eisenbahnwagenräder von Julius Robert Fiedler aus den gräfl. Henckel v. Donnersmarck'schen Eisenwerken zu Zeltweg in Obersteiermark. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LXXXVIII., S. 413 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Die Eisenbahnwagenräder von Julius Robert Fiedler aus den

gräfl. Henckel v. Donnersmarck'schen Eisenwerken zu Zeltweg

in Obersteiermark.

Aus Stamm's neuesten Erfindungen, 1859, Nr.

29.

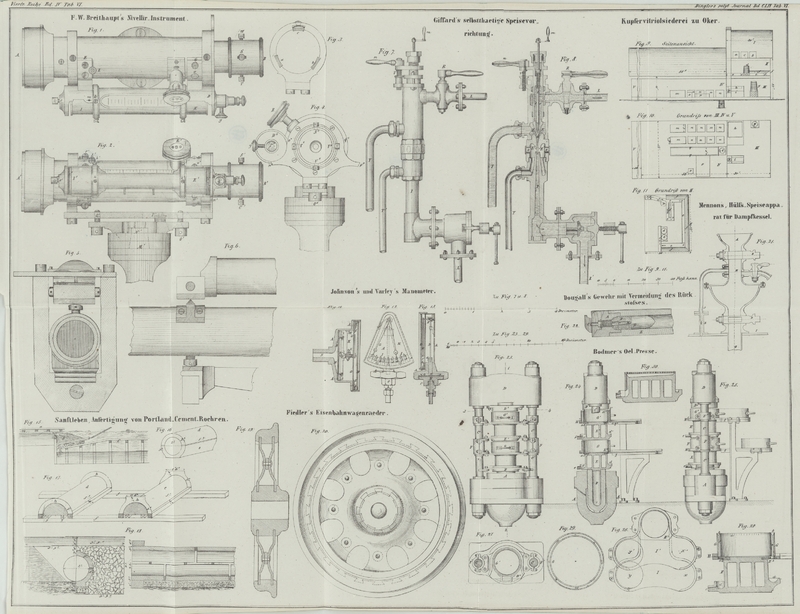

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber Fiedler's Eisenbahnwagenräder.

Die Mängel der schmiedeeisernen Räder, insbesondere aber die rasche Abnutzung

derselben machte sich bei den steigenden Anforderungen an die Betriebsmittel der

Eisenbahnen schon länger fühlbar. Die bisher noch immer übliche Schweißung des Tyre,

das noch weitere Schwächen desselben durch die Bolzennieten, die immerwährenden

Reparaturen, insbesondere aber das kostspielige häufige Abdrehen und die dadurch

herbeigeführte Schwächung des Kranzes sind Uebelstände, welche, abgesehen von den

ursprünglichen hohen Anschaffungskosten, die Kostspieligkeit der schmiedeeisernen

Räder während des Betriebes in einem Maaße erhöhen, daß man seither bemüht war,

diese Uebelstände nach Kräften zu beseitigen, ohne jedoch zu einem entsprechenden,

befriedigenden Resultate zu gelangen.

Die Verwendung von Gußstahltyres, welche aus einem Stücke ohne Schweißung durch

starkes Schmieden und Walzen erzeugt wurden, hat die Räder zwar dauerhafter gemacht,

aber die Erfahrung hat gelehrt, daß das dadurch erzielte Ersparniß die Mehrkosten

solcher theuren Räder nicht aufwiegt, weil der Stahl nicht gehärtet werden darf und

als weicher Stahl nur die Festigkeit des Tyre vermehrt, ohne einen entsprechenden

Härtegrad zu bedingen. Die Gußstahltyres sind somit zu Waggonrädern zu

kostspielig.

Ein anderes Auskunftsmittel hat die Eisenbahntechnik in den Schalengußrädern

gefunden. Diese Räder sind hart, der Abnutzung nur in geringem Maaße unterworfen und

lassen sich um einen verhältnißmäßig billigen Preis herstellen; allein der Umstand,

daß dieselben bisher ganz von Gußeisen angefertigt worden, führte auch hier wieder

zu Uebelständen, so daß diese Räder, trotz ihrer Billigkeit, ihrer Unsicherheit

wegen für Locomotiven unanwendbar und beim Personenverkehr ausgeschlossen sind. Ein

wesentlicher Nachtheil derselben ist, daß sich nach dem Gusse solcher Räder durch

die ungleichzeitige Zusammenziehung der einzelnen Theile stets eine Eisenspannung im

Rade erzeugt, welche die Festigkeit des Rades in Frage stellt; nur durch eine

außerordentliche Genauigkeit bei der Arbeit und durch die Anwendung eines

vorzüglichen Materials von immer gleicher Beschaffenheit läßt sich der

Verläßlichkeit dieser Räder ein höherer Grad geben. Allein dem Techniker ist

bekannt, wie mißlich es ist, wenn die Qualität des Erzeugnisses von der

angestrengten Sorgfalt des Arbeiters abhängt. Norris, der

in Nordamerika vorzügliche Schalengußräder erzeugte, scheiterte in Oesterreich mit

seinem Verfahren, ehe er die geeignete Qualität des Eisens und die verläßlichen

Arbeiterhände fand.

Was die ganz gußeisernen Räder noch weiter vermissen lassen, ist die Eigenschaft, daß

sie bei einseitiger Erwärmung, wie dieß an der Nabe und am Tyre mitunter vorkommt,

zu wenig Nachgiebigkeit zeigen und hierdurch zu Sprüngen und Rissen Veranlassung

geben. Bei vorkommenden Stößen ist der Mangel der erforderlichen Elasticität solcher

Räder ein noch weiteres Hinderniß für ihre Widerstandsfähigkeit, indem die Stöße

durch die steife Masse der Räder nicht gemildert werden und letztere wohl gar die

Achse der Gefahr des sofortigen Bruches aussetzen.

Ein starkes Aufpressen der Räder auf ihre Achse ist erforderlich, damit die Federn

nicht lose werden; dieses Aufpressen erfordert aber bei ganz aus Gußeisen

bestehenden Rädern besondere Vorsicht, und es ist kein seltener Fall, daß hierbei

diese Räder Sprünge bekommen. Es ist mit einem Worte die steifere und sprödere Masse

des Gußeisens, das bei bester Qualität eine bedeutend geringere, relative und absolute Festigkeit als

Schmiedeeisen besitzt, dasjenige, wogegen sich die Bedenken kehren und welche durch

die Erfahrung gerechtfertigt sind.

Die Vortheile des Schalengusses mit der Elasticität und Widerstandsfähigkeit der

schmiedeeisernen Räder zu vereinigen oder ein Rad zu construiren, welches an seinem

Umfang, namentlich in der Hohlkehle nächst dem Spurkranze, die größte Härte hat, in

seiner Verbindung des Radkranzes mit der Nabe die größte Festigkeit bietet und bei

dem Stoß oder bei ungleicher Erhitzung doch die erforderliche Elasticität besitzt,

ist daher die höchste Aufgabe beim Räderbau für Wagen und Locomotiven.

Diese Aufgabe scheint das (in Oesterreich patentirte) System des J. R. Fiedler gelöst zu haben. Wir bringen die nach diesem

Systeme construirten Räder durch Fig. 19 und 20 zur

Anschauung.

Der Kranz des Rades besteht aus einem in einer Coquille gegossenen gußeisernen Reif,

welcher mit der gleichfalls gußeisernen Nabe des Rades durch eine Blechconstruction

fest und innig verbunden ist. Die Biegung des Bleches, welche in Fig. 19 dargestellt ist,

bietet Steifigkeit und Festigkeit sowohl in der Ebene des Rades, wie nicht minder

nach der Seite, und behält genug Elasticität, um bei Stößen, ungleicher Erhitzung

etc. nachzugeben. Die Schwalbenschwanzverbindung, mit welcher die Blechconstruction

in den Radkranz und die Nabe eingegossen wird, macht aber die Theile zu einem so

festen Ganzen, daß eine Zertrümmerung nahezu unmöglich wird und einzelne Sprünge

oder Risse an der Nabe oder dem Radkranze die Verbindung des Rades noch nicht

aufheben. Fig.

20 zeigt das Rad von der Seite und diese Verbindung.

Wenn es auch wünschenswerth ist, daß zweckmäßige Bremsvorrichtungen an den

Locomotiven und an sämmtlichen Waggons angebracht werden, um das übermäßige Bremsen

einzelner Waggons und dadurch die Entstehung flacher Stellen selbst an den besten

Rädern zu verhindern, so haben doch auch bei dem gegenwärtigen Bremsverfahren die

Räder nach Fiedler's System

den Vortheil gegen andere Schalengußräder, daß der schadhaft gewordene Tyre

heruntergeschroppt und ein neuer angegossen werden kann.

Der Bedarf an Schmiedeeisen ist hierbei auf das Minimum herabgesetzt, Schrauben und

Bolzennieten sind gänzlich vermieden. Das Rad ist leicht, die Herstellung einfach,

im Gelingen sicher und daher wohlfeil, was allen Anforderungen entspricht.

Am 16. August wurde in den Werkstätten der k. k. p. s. Staatseisenbahn nächst dem

Südbahnhofe eine eingehende Untersuchung der Räder nach Fiedler's System vorgenommen, und es haben sich

in Folge der von dem

gräflich Henckel'schen Eisenwerke zu Zeltweg an

sämmtliche österreichische Eisenbahndirectionen zu diesem Zwecke ergangenen

Einladung hierbei eingefunden: von Seite der k. k. Generalinspection der Eisenbahnen

der Inspector Hr. Martin

Riener, von der k. k. p. s. Staatseisenbahn der k. k. Oberingenieur

Hr. Franz Göbl, von der k. k.

p. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn der Werkstätten-Controleur Hr.

Ludwig Wetzlich, von der

k. k. p. Theißbahn der Inspector Hr. Heinrich Giles, von der k. k. p. Kaiserin-Elisabethbahn der

Betriebsdirector Hr. Alex.

Strecker und Oberingenieur Hr. Johann Zeh, von der k. k. p.

Karl-Ludwigsbahn der Ingenieur Hr. Emanuel Hüller.

Die Redaction der „Neuesten Erfindungen“ berichtet hierüber

folgendermaßen:

Die Proben verfolgten die Constatirung der vorzüglichen Eigenschaften dieser Räder

nach zwei Richtungen:

1) Die Festigkeit des Rades als solches an und für sich.

2) Die Härte des Radkranzes an seiner Lauffläche.

Was die Festigkeit des Rades anbelangt, so haben die Proben unter dem Schlagwerke die

Bewunderung der Anwesenden erregt; man ließ die 13 Cntr. schwere Kugel aus der Höhe

von 1, 2, 3 bis 5 1/2 Klafter auf das an eine Achse gesteckte Rad fallen. Es gelang

diesen Schlägen, welche die Achse sehr stark bogen, wohl den Radkranz zu sprengen

und in Stücke zu brechen, aber die Theile desselben blieben fest in den

Schwalbenschwänzen der verbindenden Blechscheiben hängen, so daß man mit Vertrauen

annehmen kann, daß bei Zusammenstößen von Zügen, bei Entgleisungen oder sonstigen

vorkommenden heftigen Stößen oder Schlägen selbst dann, wenn der Radkranz an einer

oder mehreren Stellen springt, kein Auseinanderfallen des Rades erfolgen wird. Man

kam daher zu dem allseitigen Geständniß, daß diese Verbindung eine möglichst

vollkommene genannt werden müsse, welche diesen Rädern einen großen Vorzug vor den

Schalengußrädern, die ganz aus Gußeisen sind, verleiht. Die Verbindung ist hier die

innigste und macht das Rad, obwohl aus Gußeisen und Schmiedeeisen bestehend, zu

einem Ganzen.

Der Versuch mit dem zweiten Rade, welcher die ausgezeichnete Qualität des

Schalengusses zu constatiren hatte, geschah in der Weise, daß man die 13 Cntr.

schwere Kugel aus einer Höhe von 5 1/2 Klafter auf das flach hingelegte Rad fallen

ließ, um den Kranz ganz abzubrechen. Die Bruchfläche entsprach ganz den zu machenden

Anforderungen, indem das Eisen von der Lauffläche des Tyre herein auf circa 5–6 Linien weißstrahlig und hart war, dann

aber sich allmählich ins hell- und dunkelgraue körnige Eisen verlief.

Was den Schalenguß anbelangt, so kommt die unvergleichlich gute Qualität des dazu

besonders geeigneten steierischen oder kärnthnerischen Eisens den gräflich Henckel'schen Eisenwerken zu Zeltweg sehr zu statten. Die

Einfachheit des Verfahrens beim Gusse dieser Räder, verbunden mit dem zur Verfügung

stehenden vorzüglichen Material, macht eine gleichmäßige und sichere Ausführung

dieses Schalengusses leicht möglich. Die achtbare Firma dieses Werkes und die

persönliche Leitung der Fabrication durch den Erfinder bürgt für ein gleich gutes

Fabricat.

Die Wohlfeilheit dieser Räder, welche an Dauerhaftigkeit die schmiedeeisernen wohl

drei- bis viermal übertreffen dürften, sichert ihnen eine rasche und

allgemeine Verbreitung. Gegenwärtig stehen dieselben bei den meisten

österreichischen Bahnen in probeweiser Verwendung und es hat sich bisher dabei weder

eine Abnutzung, noch sonst ein Mangel ergeben.

Tafeln