| Titel: | Der Rübenwaage-Controlapparat von C. Trinks in Helmstädt. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. CX., S. 416 |

| Download: | XML |

CX.

Der Rübenwaage-Controlapparat von C. Trinks in Helmstädt.

Aus dem Jahresbericht über die Fortschritte auf

dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrication, von Dr. Scheibler

und Dr. Stammer. Breslau, 1863.

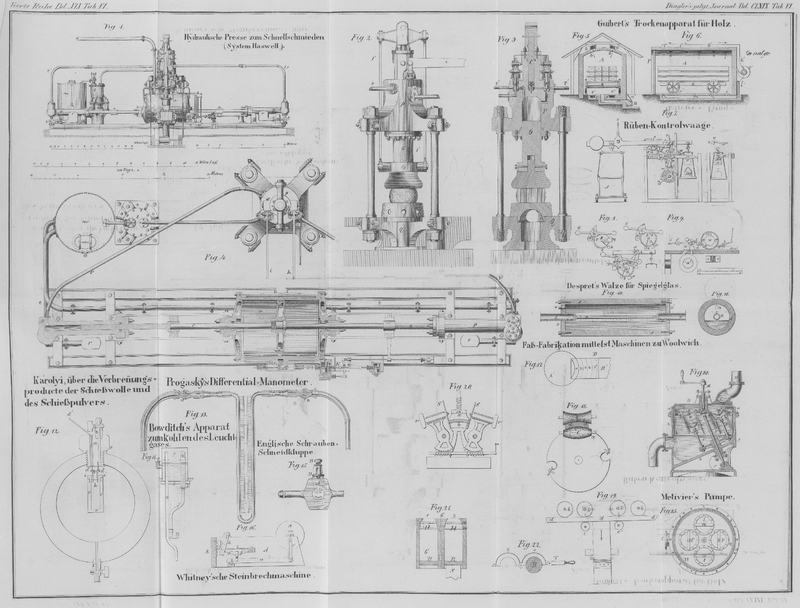

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Trinks' Rübenwaage-Controlapparat.

Veranlaßt durch das Preisausschreiben des Vereins für Rübenzuckerfabrication im

Zollvereine sind mehrere Rübenwaagen-Controlapparate construirt und

theilweise in Gebrauch genommen worden. Nach den bekannt gewordenen Urtheilen und

den Besprechungen bei Gelegenheit der Generalversammlung des Vereins gebührt wohl

derjenigen Waage der Vorzug, welche von C. Trinks in

Helmstädt construirt und demselben im Jahre 1862 patentirt worden ist. Sie ist von

sehr sinnreicher Einrichtung, und empfiehlt sich namentlich dadurch, daß sie keine

Federn und Zahnräder, sondern nur Hebelwerke enthält und daher in ihrer Wirksamkeit

vollkommen verläßlich und Unordnungen oder Beschädigungen nicht ausgesetzt ist.

Als Vorzüge dieser Waage sind namentlich folgende hervorzuheben:

Der Apparat dient eben sowohl zur Controle des Steuerbeamten der Fabrik gegenüber,

wie zu derjenigen der Fabrik dem Steuerbeamten gegenüber.

Kommen in der einen oder der anderen Weise Versehen vor, so werden sie durch den an

dem Apparate angebrachten doppelten Zählapparat mit dem Telegraphen, welcher nur

wirkliche Verwiegungen, und zwar ohne jeden möglichen Fehler, aufzuzeichnen vermag,

unfehlbar angezeigt.

Es ist mit der Waage nur möglich, das richtige Gewicht zu wiegen; das geringste

Mehr- oder Mindergewicht macht den ganzen Vorgang des Verwiegens und

Anzeigens unmöglich; das sogenannte Abfangen der Waage während ihres Schwankens ist

unausführbar.

Die Tarirung der Rübenbehälter geschieht mittelst eines einfachen Mechanismus, der

zugleich das Nettogewicht und die Zähl- und Telegraphenapparate

ausschaltet.

Sollte wirklich eine Störung in dem Control-Apparate vorkommen, so kann doch

mit dem Verwiegen ungehindert fortgefahren werden, wobei der zweite Zählapparat, der

mit dem eigentlichen Controlapparate nicht verbunden ist, die Verwiegungen richtig

fortzählt.

Die Einrichtung des graphischen Telegraphen ist eine solche, daß nicht allein die

Zahl der verwogenen Rübenbehälter selbstthätig festgestellt wird, sondern daß auch

durch die eigene Hand des Beamten dessen Aufmerksamkeit und die Richtigkeit der

Anschreibungen constatirt wird, und endlich jedes Versehen leicht zu erkennen und

durch den Vergleich mit dem doppelten Zähler zu berichtigen ist.

Es haben sich sonach sowohl die Beamten, wie die Fabrikanten günstig über die Waage

ausgesprochen und wird deren Aufstellung gewiß bestens empfohlen werden können. Das

Weitere wird sich beim Vergleiche der folgenden Beschreibung mit den beigegebenen

Zeichnungen des äußerst einfachen und sinnreichen Mechanismus ergeben, von denen die

größere Figur

7 die Haupttheile der Waage im Ganzen, die übrigen Fig. 8 und 9 verschiedene

Einzelheiten (im vergrößerten Maaßstabe) darstellen.

Der lange Arm einer Decimal-Balkenwaage befindet sich mit der Gewichtsschale

in dem Gehäuse des Control-Apparates verschlossen, und ist der Mechanismus

des letzteren im Inneren des Gehäuses, theils an diesem selbst, theils an einer

Kurbel a und der damit in Verbindung stehenden

Zahnstange v angebracht (Fig. 7). Soll der

Control-Apparat in Thätigkeit gesetzt werden, so wird die Waage mittelst der

Kurbel a und der Zahnstange v in die Höhe gehoben, so daß der kurze Arm der Waage so weit herunter

gedrückt wird, um den zu verwiegenden Rübenkasten A

anhängen zu können. Auf der Außenseite des Gehäuses, zu beiden Seiten der Kurbel b sind Schilder mit den Worten:

„Wiegen“ und „Ausleeren“ angebracht.

Soll nun der Apparat gehandhabt werden, so wird die Kurbel a, nachdem die Kurbel b auf

„Wiegen“ gestellt ist, von rechts nach links einmal

herumgedreht und die Waage ist zum Wiegen bereit. Die Kurbel a wird nunmehr durch den Sperrhaken m

festgehalten, so daß ein Rück- oder Vorwärtsdrehen derselben, mithin ein

Abnehmen des Rübenkastens vor geschehener Wiegung, nicht möglich ist. In diesem

Zustande der Waage findet nun das Verwiegen durch Hinzulegen oder Abnehmen von Rüben

statt. Die Zungen c, c lassen hierbei erkennen, ob die

Ausgleichung hergestellt worden. Ist solches der Fall, dann steht die Oeffnung d des am Waagebalken befestigten Bügels e, e der Zunge c' gerade

gegenüber und es wird die kleine Kurbel b auf

„Ausleeren“ gedreht, wodurch bewirkt wird, daß nunmehr der

im Hebel o befindliche Zapfen g in den Einschnitt der an der Kurbel b

befestigten Scheibe f fällt und der Zapfen h hinter der Zunge des Hebels i durch die Oeffnung d des Bügels e, e passiren kann. Wie hierbei die Möglichkeit des Abfangens eines

Ueber- oder Untergewichts ausgeschlossen worden, wird weiter unten angegeben

werden.

Bei dem Hindurchpassiren des Zapfens h durch die Oeffnung

d des Bügels e, e (Fig. 7) wird

zugleich der untere Hebel k von links nach rechts

gedrückt, wodurch der Sperrhaken l, welcher bisher ein

Zurückdrehen der Kurbel a verhinderte, aufgehoben und

der Sperrhaken m niedergelassen wird. Letzterer wirkt

nämlich beim Hinaufdrehen der Zahnstange durch die Kurbel a eben so, wie der Sperrhaken l bisher gethan

hat. Jetzt kann, um den verwogenen Rübenkasten von der Waage abzuhängen, die Kurbel

a von links nach rechts bis an den Zapfen n gedreht und somit der lange Arm der Waage gehoben

werden.

Ist der nun verwogene Rübenkasten abgehängt und ein neu zu verwiegender an dessen

Stelle gebracht, so muß die Kurbel b wieder auf

„Wiegen“ gedreht werden. Dadurch wird der Hebel o mittelst des an demselben befestigten Zapfens g und der punktirten, auf der Rückseite der Scheibe f befindlichen excentrischen Scheibe aus dem Einschnitte

der letzteren auf diese gehoben; der untere Hebel k

nimmt nun seine frühere Stellung links wieder ein, hebt den Sperrhaken m und läßt den Sperrhaken l

wieder einfallen, welcher letztere das Herunterlassen des Kastens vor geschehener

richtiger Verwiegung verhindert.

Ebenso wie die Sperrhaken m und l ein unzeitiges Drehen der Kurbel a

verhindern, so ist auch bei Kurbel b eine derartige

Vorrichtung getroffen. Ist nämlich diese zum „Wiegen“ gestellt,

so kann sie nicht früher wieder zum „Ausleeren“ gedreht werden,

als bis der Kasten wirklich in die Höhe gewunden und dessen Verwiegung stattgefunden

hat. Ein Versuch, die Kurbel bei einem Ueber- oder Untergewichte mit

Benutzung der Schwingungen des Waagebalkens schnell auf

„Ausleeren“ zu drehen, also den Zapfen h durch die Passage d

hindurchzuschlagen, wird durch nachstehende Vorrichtung, deren Construction die Fig. 8

veranschaulicht, unmöglich gemacht: Die Oeffnung d ist

auf der oberen und unteren Seite mit je 3 Widerhaken versehen und dem Zapfen h die Form eines römischen V

gegeben. Geht der letztere bei vollkommenem Gleichgewichte der Waage durch die

Oeffnung, so hat derselbe in dieser einen Spielraum von oben nach unten von 3

Linien, und zwar wird das Durchgehen des Zapfens nur möglich, wenn beim

Gleichgewichte der Waage diese nicht schwingt. Bei den geringsten Schwingungen der

Waage wird, wenn man auch zufällig den Zapfen in die Oeffnung der Passage gebracht

hätte, das Hindurchgehen desselben durch die Widerhaken verhindert, da durch den

angebrachten Mechanismus das Drehen der kleinen Kurbel b

(mit welcher der Hebel i nebst seinem Zapfen h verbunden ist) nur langsam geschehen kann. Die Zeit nämlich, welche der

Zapfen gebraucht, um durch die 30 Linien lange Oeffnung hindurchzugehen, ist eine

ungleich größere, als diejenige, welche der Waagebalken zu einer 3 Linien weiten

Schwingung erfordert, und es wird daher bei nicht ganz genauem Gleichgewichte der

Zapfen in jedem Falle von den Widerhaken gefaßt werden, wodurch man zum Zurückdrehen

der Kurbel gezwungen wird. Die langsame Durchführung des

mehrgedachten Zapfens h durch die Oeffnung d wird dadurch bedingt, daß an der mit der Kurbel b verbundenen Welle hinter der Scheibe f ein Sperrrad B befestigt,

auf der linken Seite ein Sperrhaken C mit einem Stifte

E versehen, und außerdem noch ein Hebel D angebracht ist. Dreht man die Kurbel b

langsam auf „Ausleeren,“ so wird der

Hebel D, welcher den Zweck hat, das Einfallen des

Sperrhakens C in das Sperrrad B in diesem Falle zu verhindern, durch den Stift F nur so hoch gehoben, daß der Stift E und die

unterste Ecke des Hebels D sich einander gegenüber zu

stehen kommen, wie solches Fig. 8 ersehen läßt.

Bei einem Versuche zum schnellen Drehen der Kurbel b dagegen, um den Zapfen h

bei unrichtiger Verwiegung durch die Passage d zu

führen, springt die unterste Ecke des Hebels D durch den

Stoß des Stiftes F und den durch das Gewicht G entstehenden Schwung auf den Stift E, in Folge dessen der Sperrhaken C in die Zähne des Sperrrades sofort einfällt und ein weiteres Umdrehen

der Kurbel zum „Ausleeren“ verhindert. Man wird dadurch

gezwungen, die Kurbel wieder zurückzudrehen, in welchem Falle der Sperrhaken C durch den am Sperrrade befindlichen Haken H in seine frühere Stellung zurückgebracht und ein

erneutes Vordrehen der Kurbel möglich gemacht wird. Dieses Stadium veranschaulicht

Figur 8.

Ist dagegen bei einem richtigen Gleichgewichte die Kurbel b zum „Ausleeren“ gedreht, in welchem Falle der

Zapfen h, wie schon oben beschrieben, durch die Oeffnung

d geht, so ist der Kurbel b so lange das Zurückdrehen benommen, bis das Herunterlassen des

Rübenkastens durch die Kurbel a zum Abnehmen wirklich

erfolgt ist. Dann erst kann und muß wieder zum „Wiegen“ gedreht

werden, weil, wie schon oben gesagt, das Herumdrehen der Kurbel a (zum Aufheben des Kastens) nicht eher möglich

wird.

Wie Figur 7

ersehen läßt, sind an dem Control-Apparate 2 Zähl-Apparate s und s¹ von

bekannter Construction angebracht, welche, gegenseitig sich selbst controlirend,

jede stattgefundene Verwiegung zählen. Der auf der linken Seite befindliche

Zählapparat wird durch den Hebel o in Thätigkeit gesetzt

und zählt jede durch den Control-Apparat

geschehene Verwiegung, während der Zählapparat s¹

auf der rechten Seite mit der Zahnstange v in Verbindung steht und jede auch ohne den

Control-Apparat geschehene Verwiegung anzeigt. Bei der Thätigkeit des

Control-Apparates berührt beim Hineinfallen des Hebels o mit seinem Zapfen g in den Einschnitt der

Scheibe f ersterer einen mit einer Glocke in Verbindung

stehenden Arm und zeigt durch ein Läuten derselben jede durch den

Control-Apparat geschehene Verwiegung an.

Der Theil des Apparates, worin die Gewichtsschale mit dem Gewichte befindlich, ist

ebenfalls verschlossen und es findet das Tariren der Rübenbehälter durch folgenden

Mechanismus statt:

Wenn der lange Arm der Waage in die Höhe gewunden ist, so wird ein Riegel p in das Innere des Apparates hineingedrückt. Hierbei

geht das innere hakenförmig gebildete Ende des Riegels durch den Bügel des

Gewichtstückes, welches dann beim Niederlassen der Waage auf demselben hängen

bleibt, wie Figur

7 bei u ersehen läßt. Hierdurch wird zu

gleicher Zeit der Hebel q bei r gedrückt, beide Sperrhaken m und l aufgehoben, so wie auch beide Zählapparate außer

Thätigkeit gesetzt. Das Tariren oder Justiren einer beliebigen Anzahl von

Rübenkasten, die bei dieser Art Balken-Decimal-Waagen einen Theil der

Waage, nämlich die Lastschale, bilden und zu denen die Gewichtschale im decimalen

Verhältniß stehen muß, kann jetzt ungehindert geschehen, wozu der auf dem

Waagebalken angebrachte Regulator t, so wie die an den

Rübenbehältern selbst angebrachten verschlossenen Tarirkästchen dienen. Bemerkt wird

hierbei, daß der Riegel p nur in dem Falle verschiebbar

ist, wenn das Gewicht in die Höhe gehoben worden und die Stelle einnimmt, wie in

Fig. 7 bei

u. Soll wieder verwogen werden, so wird der Riegel

p wieder herausgezogen und die alte Ordnung und

Thätigkeit des Control-Apparates ist wieder hergestellt.

Auf der linken Seite des Control-Apparates ist (im Innern desselben) ein Bügel

angebracht, auf der linken Seite mit „Thätigkeit,“ auf der

rechten mit „Ruhe“ bezeichnet. Eine Handhabe x ist, je nach dem beabsichtigten Zwecke, auf erstere

oder letztere Stelle zu schieben. Im ersteren Falle ist der Control-Apparat

in Thätigkeit gesetzt, während im anderen Falle jede Verbindung desselben mit der

Waage unterbrochen wird. Im letzteren Falle zählt nur der Zählapparat s¹, welcher mit der Zahnstange v in Verbindung steht, die geschehenen Verwiegungen fort

und es wird auch in diesem Falle beim Tariren durch Hineinschieben des Riegels p in den Apparat der gedachte Zählapparat s¹ in Unthätigkeit und beim Herausziehen des

Riegels wieder in Thätigkeit gesetzt. Der Bügel x ist in

dem oberen Theil des Apparates verschlossen und sind an diesem 2 verschiedene

Schlösser angebracht, zu denen der Fabrikant und die Steuerverwaltung die

verschiedenen Schlüssel besitzen, so daß dieser Theil des Apparates nur von Beiden

gemeinschaftlich geöffnet werden kann.

Es erübrigt nun noch die Beschreibung des graphischen Telegraphen.

Auf der Welle des mit 90 Zähnen versehenen Rades a in

Figur 9

ist eine Rolle aufgelegt (Figur 9 zeigt die

Seitenansicht derselben), über welche ein Papierstreifen von einer zweiten Rolle a¹ her führt, welcher dazu dient, jede geschehene

Verwiegung auf demselben zu markiren. Letzteres geschieht in folgender Weise:

Der Hebel o des Control-Apparates in Figur 7 ist mit

dem Hebel b an der Schreibcontrole (Figur 9) verbunden, so daß

dieser durch jede Verwiegung das Zahnrad a um einen Zahn

von rechts nach links dreht. Hierdurch wird der auf der Rolle befestigte

Papierstreifen über den Stahlbügel e hinübergezogen, und

zwar bei jeder Verwiegung um 1/8 Zoll. Nach jeder geschehenen Verwiegung, welche

durch ein Glockenläuten angezeigt wird, zieht der diensthabende Steueraufseher einen

über seinem Schreibtische angebrachten Glockenzug, welcher mit dem Hebel i an der Schreibcontrole in Verbindung steht, und sticht

dadurch mit dem Stifte h in den Papierstreifen p über dem Bügel e ein Loch.

Bevor eine neue Verwiegung nicht erfolgt ist, wird der Versuch, mehrere Löcher in

das Papier hineinzustechen, nicht gelingen, da der Stift in diesem Falle immer in

dasselbe Loch treffen würde. Falls aber der Steueraufseher das Ziehen vergißt, so

wird der Papierstreifen um eine undurchstochene Rubrik weiter gehen und dadurch

erreicht, daß ein versäumtes Ziehen resp. Anschreiben des verwogenen Kastens im

Notirbuche auf dem Papierstreifen ersichtlich ist. Wird die Waage zu einer neuen

Verwiegung in Bereitschaft gesetzt, d.h. wird ein neu zu verwiegender Rübenkasten an

die Waage gebracht, so wird auch der Hebel b in die Höhe

gehoben und zugleich der Riegel d durch die am Hebel b befindliche Gabel k so

weit von links nach rechts geschoben, daß der an dem Hebel f befindliche Zapfen g auf die hohe Kante des

Riegels d zu stehen kommt, wodurch verhindert wird, daß

der Stift h den Papierstreifen treffen kann. Dieser kann

nun ungehindert weiter gezogen werden, und wenn solches geschieht, so wird der

Riegel d in seine erstere Lage durch die Gabel k wieder zurückgezogen und die nun geschehene Verwiegung

kann mit dem Stifte wieder markirt werden.

Um die auf dem Papierstreifen markirten Verwiegungen rascher zählen zu können, ist

eine Vorrichtung an dem Zahnrade a getroffen, welche

jede dreißigste Verwiegung auf dem Papierstreifen durch ein dreieckiges Loch

besonders anzeigt, wie in Figur 9 unten zu ersehen

ist (der Kürze wegen ist nur jede fünfzehnte Verwiegung in dieser Weise angegeben

worden). In e¹ ist der Stahlbügel von oben

gesehen gezeichnet, und wird bemerkt, daß in der Zeichnung von den 3 hinter einander liegenden Hebeln nur einer, nämlich f,

gezeichnet ist. Der obige Zweck wird durch die am Zahnrade a sitzenden 3 Stifte m, so wie durch den

Hammer l erreicht, und zwar geschieht dieß selbstthätig

durch den Apparat, auch wenn der Beamte den ihm zu Gebote stehenden Glockenzug dann

und wann oder überhaupt nicht gezogen hätte. In solchem Falle würde dieß der

Oberbeamte bei seiner Revision leicht erkennen; auch ist ein einfacher Mechanismus

vorhanden, durch welchen der jedesmal antretende Beamte den Beginn seiner Schicht

durch ein viereckiges Loch auf dem Papierstreifen angibt.

Tafeln