| Titel: | Festigkeitsprobirapparat für Stäbe, von H. J. King & Comp. in Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. V., S. 15 |

| Download: | XML |

V.

Festigkeitsprobirapparat für Stäbe, von H. J. King & Comp. in Glasgow.

Nach Engineering, October 1869, S.

252.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

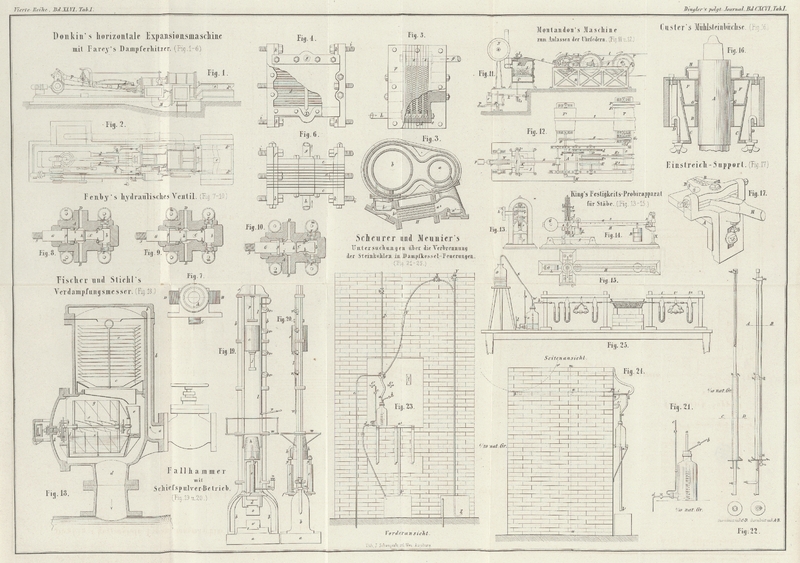

King's Festigkeitsprobirapparat für Stäbe.

Der in Figur

13–15 abgebildete Apparat von King in Glasgow

dient zur Prüfung von Stäben auf ihre Festigkeit.

Dis Belastung des Stabes wird mittelst eines Hebels H und

daran befindlichen Gewichten L und B hervorgebracht, dessen Drehachse in der vertical

geführten Spindel s ruht. Oberhalb der Lagerstelle ist

dieselbe mit einem flachen Gewinde versehen, dessen Mutter in der Nabe des conischen Rädchens r eingeschnitten ist. Durch das Handrad k und das an dessen Achse sitzende Kegelrädchen wird r resp. die Spindel s in

eine auf- und abgehende Bewegung versetzt. Oberhalb des Kegelrades r befindet sich an der Spindelachse die Theilscheibe t, mittelst deren die Größe der Verschiebung oder der

Einbiegung, welche der zu prüfende Stab S erleidet,

abgelesen wird.

Der Belastungshebel H ist mit zwei Paar Bolzen mit

Schneidkanten versehen, welche beiderseits der Drehachse im gleichen Abstand von

derselben angeordnet sind. Das eine Paar wird bei Zug-, das andere –

wie es in Figur

14 der Fall ist – bei Druckproben verwendet.

Der Hebel a ist mit dem Gegengewicht G versehen. Die Belastung des auf geeigneten

Keilunterlagen liegenden Probestabes S erfolgt durch das

am rechten Hebelende angehängte Gewicht B, ferner durch

das Laufgewicht L, welches an einem auf der oberen

Hebelfläche laufenden Röllchen hängt.

Die Bewegung des Laufgewichtes bis zum Momente des Bruches des Stabes S ist eine selbstthätige,

worauf es unverrückbar festgehalten wird, damit die Bruchbelastung richtig abgelesen

werden kann.

Von der Achse der Laufrolle gehen zwei Schnüre, die eine 1 nach der im verticalen

Spindelständer des Probirapparates federnd gelagerten Rolle 1 und die andere 2 über

die ganze Länge des Hebels über eine kleine Scheibe zu einer von der Säule X getragenen Trommel. Auf der Achse derselben sitzt eine

zweite, kleinere Trommel, um welche eine weitere Schnur 3 in einer der vorigen

entgegengesetzten Richtung aufgewickelt ist. Dieselbe führt nach oben über eine fixe

Rolle, dann abwärts unter eine belastete Rolle und endlich zu einem Punkt des

Gestelles, wo das Ende angeknüpft ist.

In Folge dieser Anordnung wickelt sich die Schnur 3 von der kleinen Trommel ab, wenn

die belastete Rolle sinkt, wobei sich die Schnur 2 auf ihrer Trommel aufwickelt, was

eine Verschiebung des Laufgewichtes L gegen das

Hebelende zu hervorruft. Diese Verschiebung kann aber nur eintreten, wenn der

Belastungshebel H etwas über seine normale Lage gehoben

wird, indem sonst eine Sperrvorrichtung am Ende des Hebels die Drehung der Trommel

mit der Schnur 3 verhindert.

Die Wirkungsweise dieses Festigkeitsapparates ist nun folgende. Das Gewicht B ist kleiner, als zur Erzielung der Bruchbelastung

erforderlich ist. Der Stab S und das Laufgewicht L nehmen die in der Seitenansicht Fig. 14 angedeutete

Stellung ein. Das Handrad k wird so weit gedreht, daß

die Druckschneide d den Stab gerade berührt. Der Stand

an der Zeigerscheibe t wird abgelesen.

Setzt man nun die Drehung des Handrades k fort, so hebt

sich in Folge dessen das rechte Ende des Hebels H.

Dadurch wird die Sperrvorrichtung daselbst ausgerückt, die belastete Rolle mit der

Schnur 3 geht abwärts; letztere wickelt sich in Folge dessen von ihrer Trommel ab,

wogegen die Schnur 2 aufgewickelt und das Laufgewicht L

herangezogen wird. Führt der dadurch erlangte Zuwachs der indirecten Belastung den

Hebel H in die waagrechte Lage zurück, so wird die

Abwickelung der Schnur 3 und demzufolge die Verschiebung des Gewichtes L zufolge der Sperre eingehalten.

Das Handrad k wird neuerdings gedreht, worauf sich das

gleiche Spiel wiederholt, das man mit entsprechender Vorsicht fortsetzt, bis die

Probestange endlich bricht.

In diesem Moment fällt der nun überlastete Hebel H nieder

und jede Drehung der Rollen ist eingestellt.

Man liest an der Theilscheibe t den Stand der Spindel ab;

die Differenz der gemachten Ablesungen gibt die bis zum Bruche stattgehabte

Einbiegung des Stabes, und da das Laufgewicht L den

Platz beibehält, in welchem die Bruchbelastung gerade erreicht war, so kann auch die

Größe derselben bequem abgelesen werden.

Die in den Figuren

13–15 abgebildete Maschine dient speciell zur Prüfung von gußeisernen Stäben

von 1 oder 2 Quadratzoll Querschnitt und einer freien Auflagslänge von 3 Fuß.

J. Z.

Tafeln