| Titel: | Ausgüsse mit Wasserverschluß von Vigneulle-Brepson, Architekt in Paris. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. XXXV., S. 119 |

| Download: | XML |

XXXV.

Ausgüsse mit Wasserverschluß von Vigneulle-Brepson,

Architekt in Paris.

Nach dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, September 1869, S. 530.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

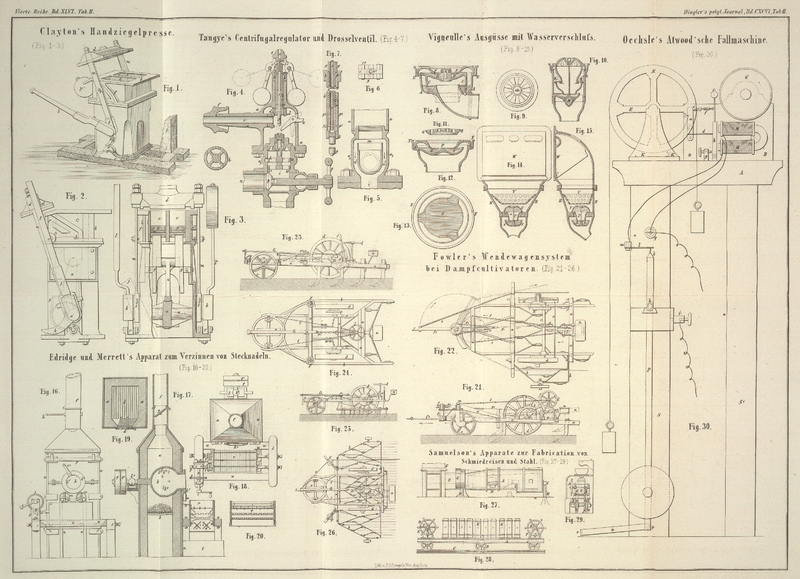

Vigneulle's Ausgüsse mit Wasserverschluß.

Von Ausgüssen mit Wasserverschluß (Syphons), um

rücktretende Ausdünstungen zu verhindern, sind nach der Construction des Architekten

Vigneulle-Brepson in Paris (boulevard Beaumarchais, No. 30) seit dessen Patentnahme

vom 19. März 1862 in Frankreich bereits über 1100 Stück in Anwendung gebracht

worden. Je nach dem Zwecke sind die einzelnen Vorrichtungen verschieden, doch sind

alle Theile roh aus Gußeisen ohne weitere Verarbeitung hergestellt, daher im Falle

eines Bruches billig und leicht zu ersetzen.

In Fig. 8 ist

im Schnitt ein Apparat für Canaleinläufe in Hospitälern, Laboratorien, industriellen

Etablissements etc. dargestellt. Im Grundriß kreisförmig, besteht er aus dem Gehäuse

A, welches in den Boden eingesetzt und mit dem

Fortleitungsrohr in Verbindung gebracht wird. Das Gehäuse besitzt im Inneren zwei Rinnen; die

größere unten ist geneigt und im tiefsten Punkte mit einem Spund B versehen, welcher im Falle einer erforderlichen

Reinigung geöffnet wird. In diese Rinne taucht die Schale D mit dem Mantel C, in welche die Ablaufwässer

gelangen, die durch einen Rost (zur Abhaltung größerer Stücke) der obersten Schale

F zufließen. Wie aus dem Schnitt zu entnehmen ist,

taucht diese mit dem umgebogenen Rand in die obere Rinne des Gehäuses A, welche sich ebenfalls mit Wasser anfüllt, so daß ein

zweifacher Wasserverschluß erzielt ist. Mit G ist der

Spund bezeichnet, welchen mall öffnet wenn im Falle einer Wasserstauung die

Reinigung ohne Demontirung des Apparates stattfinden kann.

Ein Ablauf mit Wasserverschluß, welcher, wie in Fig. 9 und 10 skizzirt, mit einem

elektrischen Signalapparat in Verbindung steht, ruft ein Alarmzeichen im Falle einer

Unregelmäßigkeit hervor. Steigt nämlich das Wasser im Inneren, so daß die Klappen

K, K gehoben werden, so kommt eine derselben mit dem

Leitungsdraht L in Berührung, wodurch der elektrische

Strom geschlossen wird. Der Spund M ist an einer Stange

befestigt, die von Außen erfaßt werden kann. Man kann diesen Apparat im Fußboden, in

der Ecke eines Zimmers leicht anbringen, doch offenbar nur dort, wo eine

telegrafische Leitung besteht, wie z.B. in größeren Gasthöfen.

Für gewöhnliche Zwecke, besonders für Küchen, hat der

Ausguß die in Fig.

11, 12 und 13 dargestellte Einrichtung. Die beiden letzteren zeigen den Schnitt und

den Grundriß des Apparates, und Fig. 11 zeigt den Schnitt

durch den Rost, welcher den Eintritt gröberer Stücke zu verhindern hat.

N bezeichnet einen runden oder auch viereckig

herzustellenden Mantel mit einer Rinne im Inneren. Derselbe wird im Boden oder in

einer betreffenden Mauerung eingelassen. Das einlaufende Wasser gelangt von der

Rinne durch drei Canäle in die Schale O, welche dadurch

mit dem Mantel verbunden ist. Die Deckschale P taucht

mit dem unteren Kranz in das Wasser welches sich in O

ansammelt, und mit dem oberen Kranz in die Rinne von N.

Das überschüssige Wasser überfließt die Schale O und

wird geeignet weitergeleitet.

Einen eleganteren Ausguß für Toilettezimmer u. dgl. zeigen Fig. 14 und 15 in der

vorderen Ansicht (theils Schnitt) und im Querschnitt.

Das äußere Gehäuse R umschließt die Schalen S und T, über welche die

siebartig durchbrochene, glockenförmige Schale U

gestürzt ist. Der Rost V hält die gröberen Theile zurück

und das durch das Sieb U gehende Wasser füllt die Auflagrinne der

Schale S und stellt tiefer zwischen T und S einen zweiten

Wasserverschluß her, während das von der Schale S

ablaufende Wasser fortgeleitet wird.

Tafeln