| Titel: | Apparat zum Verzinnen von Nägeln, von Haken und Oesen für Kleidungsstücke, und anderen kleinen Artikeln; von J. Edridge und J. Merrett in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. XXXVII., S. 122 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Apparat zum Verzinnen von Nägeln, von Haken und

Oesen für Kleidungsstücke, und anderen kleinen Artikeln; von J. Edridge und J. Merrett in Birmingham.

Aus dem Mechanics' Magazine, Januar 1870, S.

26.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Edridge und Merrett's Apparat zum Verzinnen von Nägeln

etc.

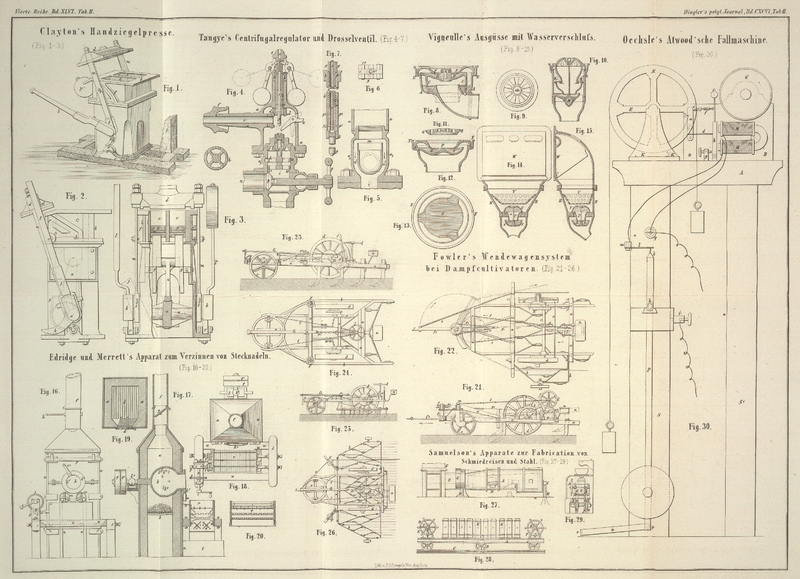

Dieser Apparat, welchen sich die Erfinder patentiren ließen, ist zunächst zum

Verzinnen von Nägeln bestimmt, kann aber ebenso gut auch

zum Verzinnen von Haken und Oesen für Kleidungsstücke, und von anderen kleinen

Artikeln verwendet werden. Fig. 16 stellt denselben

in der Vorderansicht, Fig. 17 im

Verticaldurchschnitt und Fig. 18 im Grundriß dar;

Fig. 19

ist ein Querschnitt durch den Feuerraum und Fig. 30 ein verticaler

Längenschnitt durch den Siebapparat.

a ist der Ofen, welcher entweder aus einer Metallhülle

mit einem Futter von feuerfesten Ziegeln besteht, oder nur aus Ziegeln aufgeführt

ist; b ist der Rost, c der

Aschenfall, d die Feuerthür, e die Thür des Aschenfalles; f ist die Esse.

Zur Regulirung des Zuges dient entweder die Klappe g

oder ein gleitender Schieber. In dem Ofen können sowohl Kohks als Kohlen auf dem Roste

b verbrannt werden, oder es kann Gasfeuerung

entweder für sich allein oder in Verbindung mit festem Brennmaterial in Anwendung

kommen. Zu letzterem Zwecke wird der Ofen mit den nothwendigen Brennern versehen.

k ist das kugelförmige Verzinnungsgefäß, welches

über der Feuerstelle liegt. Dasselbe liegt in nahezu horizontaler Stellung, und kann

umgedreht werden. Zu diesem Zwecke ruht es einerseits mit der Kugel k² auf dem Lager l,

welches hohl gegossen ist, und durch darin circulirendes Wasser kühl erhalten wird.

i, i sind die Röhren für den Zu- und Abfluß

des Wassers. Das Vorderende des Gefäßes k liegt mit der

Flantsche k³ auf zwei Frictionsrollen m, m, welche an einem Ständer n befestigt sind. Ueber der Mündung des Verzinnungsgefäßes k ist ein (in der Figur weggelassener) Hut angebracht,

um die beim Verzinnen sich entwickelnden Dämpfe in die Esse f abzuführen. Mittelst der Fest- und Losscheibe q, q' kann das Verzinnungsgefäß durch einen Riemen in

Rotation gesetzt werden. Wird dasselbe durch Elementarkraft getrieben, so versieht

man es noch mit einer Kurbel s² am Stirnende, um

es in die passende Stellung zum Entleeren zu bringen. k⁴, k⁴ sind kleine Vorsprünge an der

Innenfläche des Verzinnungsgefäßes k. Nur ungefähr drei

Viertel des Umfanges sind mit solchen Vorsprüngen besetzt, während der übrige Theil

glatt ist. Unterhalb der Mündung des Verzinnungsgefäßes befindet sich ein

horizontales Sieb oder ein Rost r, r, welchem eine

hin- und hergehende Bewegung ertheilt werden kann, und unterhalb dieses

Siebes befinden sich zwei Flügelräder zur Beschleunigung des Herabfallens der

verzinnten Nägel, nachdem sie das Sieb verlassen haben. t ist ein Wassergefäß, in welches die verzinnten Artikel aus dem Siebe zum

Abkühlen fallen.

Das Sieb r, r ist folgendermaßen eingerichtet: Es besteht

aus einem Rahmen oder Kasten, in welchem eine Reihe longitudinaler Drähte und

Drahtgeflechte ausgespannt sind. Oben auf dem Kasten liegen die Längendrähte, welche

in kurzen Zwischenräumen mit verticalen und horizontalen Stäbchen versehen sind.

Unter diesen Drähten sind zwei Siebe aus verschlungenem Drahte. Geneigte

Seitenplatten in dem Siebe dienen dazu, die fallenden Nägel in die Mitte der Siebe

und zwischen die Flügel s, s zu leiten. Durch diese

Einrichtung der Siebe werden die verzinnten Artikel in sehr wirksamer Weise von

einander getrennt, ehe sie in das Wassergefäß t fallen.

Unten an jeder Seite des Siebes befindet sich eine Schiene v mit Vorsprüngen, welche sich gegen den Rand w der Stangen u, u legen, um die Reibung des

Siebes zu vermeiden. Die hin- und hergehende Bewegung des Siebes erfolgt

durch eine Bleuelstange x, welche an einem Ende mit dem

Siebe und am anderen mit dem Zapfen der Kurbelscheibe y in Verbindung steht.

Diese letztere steckt auf dem Ende der Welle z, und wird

von Hand mittelst der Kurbel l, des Rades 2 und eines

auf der Welle z der Kurbelscheibe sitzenden Getriebes in

Umdrehung gesetzt. Die Flügel s, s sind etwas länger als

das Sieb, und werden mittelst einer über die Rollen 4 an ihren Achsen gehenden

Schnur getrieben. Die Lager der Flügel ruhen auf den Ständern 5, 5. Diese Ständer

tragen auch die Stangen u, u, zwischen welchen sich das

Sieb bewegt.

Bei Benutzung dieses Apparates werden die Nägel oder sonstige Artikel zum Verzinnen

in das kugelförmige Verzinnungsgefäß k eingebracht, und

darin erhitzt. Hierauf bringt man das nöthige Zinn ein, und streut gepulverten

Salmiak mittelst eines Löcherlöffels darüber. Sodann rückt man den Riemen von der

Los- auf die Festscheibe q'; das Verzinnungsgefäß

und sein Inhalt gerathen in Drehung, wobei die Nägel etc. durch die Vorsprünge k⁴ an der Innenseite des Gefäßes in sehr

wirksamer Weise umgekehrt werden. Auf diese Weise werden die zu verzinnenden

Gegenstände gleichmäßig erwärmt, und Zinn und Salmiak gleichförmig über sie

ausgebreitet; ist dieß gehörig geschehen, so hält man die Drehung des

Verzinnungsgefäßes an, indem man den Riemen auf die Losscheibe legt, und dreht nun

die Kurbel s² so daß die glatte Seite oder der

nicht mit Vorsprüngen besetzte Theil des Gefäßes k zu

unterst zu stehen kommt. Sodann zieht man die verzinnten Gegenstände mittelst einer

Krücke von passender Form heraus, wobei sie auf das horizontale hin- und

hergehende Sieb r, r fallen. Durch die Wirkungen des

Siebes werden die verzinnten Nägel etc. von einander getrennt, und von den Flügeln

s, s rasch in das Wassergefäß t geschleudert, um abzukühlen. Hier kommen sie in einen Trog auf dem Boden

des Gefäßes zu liegen, durch dessen Herausnahme sie entfernt werden können.

Beim Verzinnen hakenförmiger Gegenstände, als Fischangeln und Haken und Oesen für

Kleidungsstücke, wird ein hin- und hergehender Schüttelkasten anstatt des

vorbeschriebenen Siebes angewendet, da die genannten hakenförmigen Gegenstände in

den Drähten oder Maschen des Siebes hängen bleiben würden. Die Seiten dieses

Schüttelkastens sind mit geneigten Platten oder Gesimsen versehen, eine über der

anderen, oder mit einer Reihe von geneigten Drähten. Durch die Bewegung des

Schüttelkastens fallen die auf dem obersten Gesimse der einen Seite abgelagerten

Häkchen etc. auf das nächst untere der entgegengesetzten Seite und so weiter.

Hierdurch werden die verzinnten Gegenstände von einander getrennt, ehe sie den

Kühlbottich erreichen. Obwohl die Erfinder vorziehen, die Siebe r, r oder den vorbeschriebenen Schüttelkasten in

Verbindung mit dem

rotirenden Verzinnungsgefäße k zu verwenden, so kann das

letztere für sich allein ohne Siebe und Flügel benutzt, und die Separation und

Abkühlung der verzinnten Artikel nach der gewöhnlichen Methode vorgenommen

werden.

Tafeln