| Titel: | Die elektrische Uhr von Prof. Arzberger. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. LXVI., S. 211 |

| Download: | XML |

LXVI.

Die elektrische Uhr von Prof. Arzberger.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

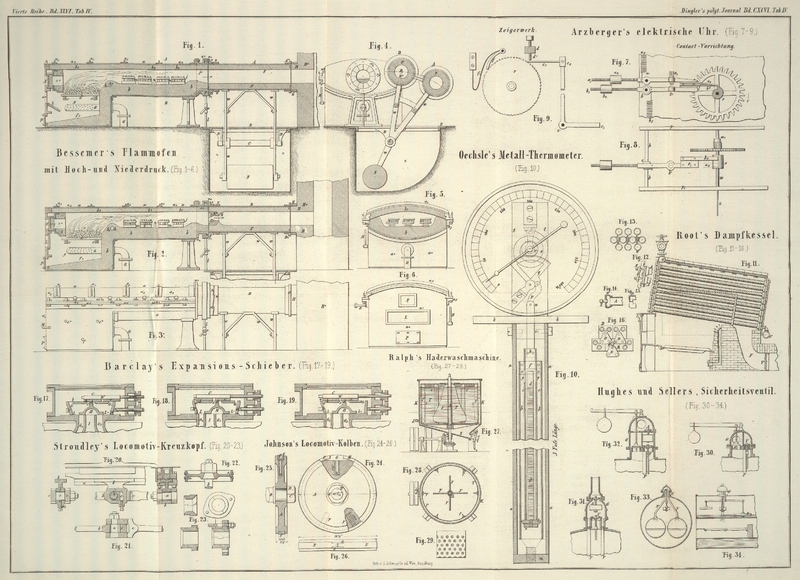

Arzberger's elektrische Uhr.

An der vorliegenden elektrischen Uhr ist die Contactvorrichtung an der Normaluhr, die

Leitung mit dem Stromstärkenindicator, die Batterie, und das durch den Strom

bethätigte Zeigerwerk zu besprechen.

Nachdem zuerst durch Vorversuche constatirt war, daß ein elektrisches Zeigerwerk

mittelst abwechselndem Contacte und Stromunterbrechung, bei sehr verschiedenen

Stromstärken verläßlich gehe, wenn die am Schlusse dieser Besprechung angeführten

Rücksichten beobachtet werden, war es möglich geworden eine einfache

Contactvorrichtung an der Normaluhr (ohne Anwendung einer Stromumkehrung)

einzurichten.

In Bezug auf die Batterie und deren möglichste Schonung sollte der Strom nach einer

längeren Zeitperiode nur kurze Zeit geschlossen bleiben, wobei es zweckmäßig

erschien in jeder Minute den Strom durch eine Secunde geschlossen zu halten. Mit

Rücksicht auf die Normaluhr sollten die durch den Contact bewirkten Hindernisse so

vertheilt werden, daß dieselben bei jedem Pendelschlage in gleichem Maaße auftreten,

somit keine Unregelmäßigkeiten im Gange bewirken. Bezüglich des Beobachtens an dem

elektrischen Zeigerwerke sollte der Contact immer genau nach Verlauf einer Minute

wiederkehren, so daß der Moment in welchem das elektrische Zeigerwerk überspringt,

genau den Beginn der Minute präcisire. Und endlich sollte der Contact durch

Berührung zweier Platintheile hervorgebracht werden, wie dieß bei den

Telegraphentastern allgemein der Fall ist.

Die Normaluhr ist eine sehr genau gehende Secundenuhr mit Quecksilberpendel.

Die Wirkungsweise der einzelnen Theile an der Contactvorrichtung ist aus den

nachstehenden Holzschnitten Figur 3, 4 und 5 zu ersehen,

welche drei verschiedene Positionen der in allen drei Holzschnitten mit gleichen

Buchstaben bezeichneten Theile darstellen.

An der Steigradwelle, welche zugleich den Secundenzeiger trägt, ist eine Schnecke s befestigt, welche, senkrecht auf die Zeichenfläche

gemessen, so breit ist, daß die beiden Abfall-Lappen a₂ und b₂, ohne sich zu

berühren, auf dem äußeren Umfange der Schnecke s gleiten

können, während sich s nach der Richtung des Pfeiles

dreht. Die beiden Lappen a₂ und b₂ bilden die Enden zweier Hebel, welche sich

beziehungsweise um

a und b drehen. Der obere

Hebel, welcher nahezu ganz gerade ist, trägt in a₁ ein Schräubchen, dessen unteres Ende mit einem Platinstift armirt

ist. Der untere Hebel trägt oberhalb b₁ einen

Platinknopf; zwischen b₁ und b₂ ist derselbe nach rückwärts gebogen, so daß

b₂ hinter a₂ liegt, während a₁ und b₁ vertical über einander stehen. In dieser

Biegung ist ein Elfenbeinstück so eingeschaltet, daß zwischen b₁ und b₂ keine elektrische

Leitung stattfindet. Die Welle b ist ebenfalls isolirt,

indem zwischen d und der Bohrung des Hebels ein kleiner

Elfenbeinring eingeschoben ist. b₁ ist sonach

bloß mit der Spiralfeder b₃ in leitender

Verbindung, welche an ihrem unteren Ende mit einem vom Uhrwerk isolirten Klöbchen

verschraubt ist, und mit einem Leitungsdrahte in Verbindung steht. Die Feder a₅ ist an ihrem oberen Ende an einem anderen

Klöbchen befestigt, und steht elektrisch leitend mit dem zweiten Leitungsdrahte in

Communication.

Fig. 3., Bd. 196, S. 212

Fig. 4., Bd. 196, S. 212

Der Lappen a₂ (Figur

3) ist, von a gemessen, gerade um so viel

kürzer, als b₂ von d

gemessen, daß dann, wenn der Secundenzeiger von 59 auf 60 springt, a₂ abfällt, während b₂ noch auf jenem Punkte der Schnecke s

aufruht, welche von der Drehungsachse am weitesten entfernt ist. Die Schraube a₁ ist so gestellt, daß in diesem Momente (Figur 4) a₂ nicht

auf die Schnecke s auffällt, sondern um eine kaum mit

dem freien Auge wahrnehmbare Strecke von s absteht. Es

sitzt sonach a₁ auf b₁ und bewirkt den Contact zwischen a₅ und b₅; nun springt der Zeiger am

elektrischen Zeigerwerk. Sobald der Secundenzeiger von 60 auf 1 springt, fällt b₂ ab; während

des Falles schlägt zuerst a₂ und sodann b₂ auf s auf, und der

Contact ist wieder unterbrochen (s. Figur 5).

Fig. 5., Bd. 196, S. 213

Durch die weiter fortgesetzte Drehung von s werden die

beiden Lappen a₂ und b₂ gemeinschaftlich gehoben, so zwar, daß zum Anheben während der

58 Secunden, die von 1 bis 59 verfließen, bei jedem Secundenschlage ein gleicher

sehr kleiner Antheil der Gesammtarbeit consumirt wird. Schleift man nun die Enden

von a₂ und b₂

beim Adjustiren so ab, daß das Abfallen erst während des Zeigerspringens, und nicht

in jener Periode stattfindet, während welcher das Steigrad dem Anker den Impuls

ertheilt, so bleibt auch in den beiden Bewegungsperioden 59 bis 60 und 60 bis 1 der

Impuls, welchen das Pendel vom Steigrade empfängt, gleich groß.

Die beiden Figuren

7 und 8 auf Tab. IV zeigen die Ausführung in natürlicher Größe, wobei die

einzelnen Theile mit denselben Buchstaben wie in Figur

3, 4 und 5

bezeichnet sind.

Es zeigt Figur

7 eine verticale Projection, nachdem Zifferblatt und vordere Platine der

Uhr weggenommen sind; das Zwischenrad, durch welches das Steigrad betrieben wird,

sowie der Graham'sche Anker, sind ebenfalls

weggelassen.

Figur 8 zeigt

einen Grundriß; p und p₁ die Platinen, w die Steigradwelle,

welche bei z den Secundenzeiger trägt; unmittelbar

hinter dem Getriebe ist an der Steigradwelle ein kleines excentrisches Gegengewicht

w₁ angebracht, welches die ihrer

excentrischen Form wegen einseitig schwere Schnecke s

balancirt.

In Figur 8 ist

der Anker, sowie der obere um a drehbare Hebel der

Contactvorrichtung weggelassen; man sieht von diesem Hebel nur das äußerste Ende des

Lappens a₂ punktirt. Der untere Hebel steckt auf

der Welle b fest, indem auf dieser der Elfenbeinring e und wieder auf diesem der Hebel fest aufgepaßt und

aufgekittet ist. e₁ ist das früher erwähnte

Elfenbeinplättchen, welches einerseits an dem Messinghebel, andererseits an den stählernen

Abfall Lappen b₂ angeschraubt ist. Bei b₁

ist der Platinknopf, und unmittelbar neben dem Elfenbeinringe e sieht man ein kleines Schräubchen, mittelst dessen die Feder b₅ (Fig. 7) festgeklemmt

wird.

Das andere, hier nicht sichtbare Ende der Feder b₅

ist ebenso eingeklemmt. Die feine Regulirung des Druckes von b₂ auf s wird durch das Einstellen des

Gegengewichtes b₄ auf der Schraube b₃ hervorgebracht. Die Einrichtung des oberen

Hebels ist ganz ähnlich; es fallen hier nur die beiden Elfenbeinbestandtheile weg,

wogegen die untere mit Platin armirte Schraube a₁

hinzukommt.

Fig. 6., Bd. 196, S. 214

Die beiden Spiralen a₅ und b₅ müssen einen sehr sanften Druck von a₂ und b₂

auf s bewirken, sie sind deßhalb aus feinem

Kupferdraht von 1/4 Millimet. Durchmesser hergestellt und die Länge der

Spiralwindungen beträgt 50 Millimeter; außerdem sind ihre gerade gezogenen

Enden, wie Fig.

7 zeigt, möglichst nahe an den Wellen a

und b befestigt.

Der Leitungswiderstand der Contactvorrichtung sammt Federn beträgt sehr nahe eine

Siemens-Einheit. Im nebenstehenden

Holzschnitt Fig. 6 ist eine schematische

Darstellung der Leitung zu sehen. Innerhalb des Uhrkastens ist ein Taster T angebracht, welcher mit den Federn a₅ und b₅

leitend verbunden ist; wird dieser Taster gedrückt, so entsteht der Contact

unabhängig von der im Uhrwerke angebrachten Contactvorrichtung, wird der Taster

losgelassen, so hört der Contact auf; es ist somit der Taster für gewöhnlich in

Bezug auf die Leitung als gar nicht vorhanden zu betrachten. B ist die Batterie, Z

ist das Zeigerwerk R ein Indicator für die

Stromstärke.

Der Taster T dient dazu, das Zeigerwerk zu richten, wenn

es nöthig seyn sollte. Dieser Taster ist übrigens seit Aufstellung der Uhr noch

nicht benutzt worden, und wird erst dann eine Anwendung finden, wenn es nöthig

werden wird, die Uhr selbst einmal zu richten.

Die Batterie besteht aus Meidinger'schen Elementen, welche

ohnedieß allgemein bekannt sind; damit jedoch das Nachgießen des verdunsteten

Wassers selbstthätig erfolge, wurde ober jedes Element ein mit Wasser gefüllter

Glaskolben mit der Mündung nach unten so aufgesetzt, daß der Rand der Kolbenmündung

in jenem Niveau steht, in welchem die Flüssigkeit im Elemente erhalten werden soll.

Sinkt das Flüssigkeitsniveau im Elemente, so steigt eine Luftblase in dem Glaskolben

auf, und etwas Wasser

ergießt sich aus dem Kolben in das Element. Die Mündung des Kolbens muß circa 20 Millimet. weit seyn; engere Mündungen werden

durch die Ausscheidungen aus der Salzlösung verklebt.

Der Indicator R ist ein Relais mit circa zwei Siemens-Einheiten Widerstand;

dasselbe ist so gerichtet, daß es bei allmählicher Abnahme der Stromstärke früher zu

schlagen aufhört, ehe das Zeigerwerk stecken bleibt. Will man sich überzeugen, ob

der Strom stark genug ist, so braucht man nur zu warten, bis der Secundenzeiger der

Uhr auf 60 kommt; schlägt das Relais, so ist der Strom noch stark genug, schlägt es

einmal nicht mehr, dann geht das Zeigerwerk noch lange fort, ehe es stecken bleibt,

und man hat Zeit, diesen oder einen der nächstfolgenden Tage die Batterie zu

restauriren. Es wäre zwar einfacher gewesen, eine Boussole einzuschalten, und an

dieser die Stromstärke abzulesen; bei dem kurz andauernden Contact hat sich jedoch

die Boussole als sehr unverläßlich erwiesen.

Versuche, welche in dieser Hinsicht durch Einschalten eines Rheocordes mit

verschiedener Stromstärke angestellt wurden, haben gezeigt, daß man das

Schwächerwerden des Stromes am Relais bedeutend früher gewahr wird, ehe das Relais

zu schlagen aufhört. Bei abnehmender Stromstärke werden die Schläge zuerst

schwächer, dann aber tritt ein Zucken ein, welches besonders dann sehr

charakteristisch wird, wenn man die Ankerbewegung thunlichst weit und die

Federspannung entsprechend schwach stellt. Bei schwächerem Strome dauert es alsdann

längere Zeit, bis der Anker sich niederbewegt, und nachdem der Strom nach einer

Secunde wieder nachläßt, schnellt der Anker alsbald wieder auf. Vergleicht man

nämlich den Schlag der Uhr mit jenem des Relais, so hört man, daß bei starkem Strome

der 60. und 1. Secundenschlag der Uhr mit dem Zu- und Aufschlage des Relais

zusammentrifft, bei schwächerem Strome kommt der Zuschlag des Relais später, als der

60. Secundenschlag der Uhr, und dieß gleicht jenem Zucken, von welchem oben die Rede

war.

Bisher war diese Erscheinung nur bei den Vorversuchen wahrnehmbar, und es hat den

Anschein, daß die Elemente bei dem Umstände, als die Kette nur eine Secunde

geschlossen und hierauf 59 Secunden unterbrochen ist, sehr lange andauern

werden.

Das Zeigerwerk wird durch einen einfachen Elektromagneten getrieben, dessen

Drahtwindungen circa 8 1/2 Siemens-Einheiten Widerstand geben.

Das Abziehen des Ankers nach der Stromunterbrechung erfolgt durch ein Gewicht, das

Vorschieben der Zeiger geschieht während des Anziehens des Ankers.

In Figur 9 sind

die Haupttheile des Zeigerwerkes von rückwärts angesehen gezeichnet. Ein um c drehbarer Winkelhebel trägt bei c₁ den Anker und im Gelenke c₂

die Schiebklaue c₃. Das Schaltrad r hat 60 Zähne und wird durch die Klinke f gehalten, die durch die feine Feder f₁ gegen die Zähne des Schaltrades angedrückt

wird.

Bei eintretendem Stromschluß wird c₁ gehoben und

der Hub ist durch eine hier nicht gezeichnete Stellschraube begrenzt. Durch dieses

Anheben wird die Schiebklaue c₃ nach links

gerückt und das Schaltrad sammt Zeiger erhält einen Stoß, welcher so bedeutend ist,

daß der Zeiger sammt dem Schaltrade um mehrere Zähne vorschnellen würde, wenn nicht

die in dem festen Kloben d steckende Stellschraube d₁ dieses Vorschnellen hindern würde. Diese

Schraube ist so gestellt, daß die Klaue c₃ nicht

mit der ganzen Kraft des Elektromagneten gegen dieselbe anschlägt, sondern daß erst

dann, wenn durch das Vorschnellen ein Weiterbewegen des Rades r veranlaßt wird, c₃ gegen d₁ stößt, wodurch eben das weitere Vorschnellen

gehindert ist. Nach Beendigung des Stoßes drückt die Klinke f das Schaltrad ein wenig zurück, so daß nach erfolgter Stromunterbrechung

die Klaue c₃ ohne Hinderniß wieder nach rechts

rücken und in den nächsten Zahn des Schaltrades einfallen kann.

Was die Stellung des Ankers gegen den Elektromagneten anbelangt, muß bemerkt werden,

daß die schädliche Wirkung des remanenten Magnetismus durch diese Stellung

wesentlich vermindert werden kann.

Es sey die Entfernung des Ankers vom Elektromagneten vor der Anziehung x₁ derselbe Abstand nach der Anziehung sey x₂; ferner p₁

die Anziehungskraft des Magneten auf den Anker im Abstande x₁ nach dem Stromschluß, r die Zugkraft

des remanenten Magnetismus auf den Anker im Abstande x₂ nach der

Stromunterbrechung, und das auf den Anker reducirte Gewicht, welches nach erfolgter

Stromunterbrechung den Anker zurückbewegt, sey p, so muß

für alle vorkommenden verschiedenen Stromstärken

p₁ > p > r seyn,

damit einerseits beim Stromschluß p sammt allen Hindernissen über wunden wird, und andererseits nach

erfolgter Stromunterbrechung p mit Sicherheit die

Rückbewegung des Ankers bewirke.

Damit nun p₁ bei dem schwächsten vorkommenden

Strome nicht zu klein wird, muß man x₁ so klein

als möglich machen, und damit r nach erfolgter

Unterbrechung des stärksten vorkommenden Stromes nicht zu groß wird, muß x₂ möglichst groß gewählt werden, woraus folgt,

daß der Ankerweg (x₁–x₂) möglichst klein gegen x₂ seyn muß.

Um aber mit dem kleinen Wege (x₁–x₂) die nöthige mechanische Arbeit zur Ueberwindung aller

nützlichen und schädlichen Hindernisse zu effectuiren, muß eine entsprechend große

Zugkraft angewendet werden. Die größere magnetische Zugkraft bedingt nun allerdings

eine größere Anzahl Elemente; wenn man aber bedenkt, daß der Strom nur eine Secunde

geschlossen und dann 59 Secunden unterbrochen bleibt, so ist leicht zu begreifen,

daß der Materialverbrauch in den Elementen dennoch ein sehr geringer ist. Eine

größere Anzahl von Elementen hat aber weiter noch den Vortheil, daß, im Falle das

eine oder das andere in Unordnung geräth, die Gesammtstromstärke nicht so sehr

alterirt wird, als wenn unter wenigen Elementen eines den Dienst versagt.

Es geht aus dem Gesagten hervor, daß für den Fall, als (x₁–x₂) gegen X₂ möglichst klein ist, die schädliche Wirkung

des remanenten Magnetismus unschädlich gemacht werden kann, und ist auch weiter

klar, daß hierdurch eine weit größere Schwankung in der Stromstärke zulässig wird,

als wenn die erwähnte Vorsicht außer Acht gelassen wird.

Absolute Maaße lassen sich in dieser Beziehung schwer angeben, da ja jeder

Elektromagnet für sich ein Individuum ist, und insbesondere in Bezug auf den

remanenten Magnetismus seine individuellen Eigenschaften besitzt; es läßt sich aber

diese Stellung versuchsweise sehr leicht ermitteln, wenn man den Gang mit den

extremsten Stromstärken versucht, die man erwarten kann.

Um aber die Stellung des Ankers vollständig corrigiren zu können, braucht man drei

Stellschrauben; zwei, welche die oberste und unterste Stellung des Ankers begrenzen,

und eine, durch welche es möglich wird, den Anker an c₁ (Figur 9) höher oder niedriger zu stellen.

Gegenwärtig ist ein neues Zeigerwerk in Arbeit, dessen Zifferblatt 48 Centimeter

Durchmesser bekommt, da das jetzt aufgestellte mit 24 Centimeter Durchmesser dem

Beobachter zu wenig Deutlichkeit gewährt.

Ich werde mir erlauben, seiner Zeit eine Beschreibung zu liefern, wenn dasselbe

längere Zeit gegangen seyn wird.

Tafeln