| Titel: | Metall-Thermometer von Chr. Oechsle, Mechaniker in Pforzheim (Baden). |

| Autor: | Christian Ferdinand Oechsle [GND] |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. LXVII., S. 218 |

| Download: | XML |

LXVII.

Metall-Thermometer von Chr. Oechsle, Mechaniker in Pforzheim

(Baden).

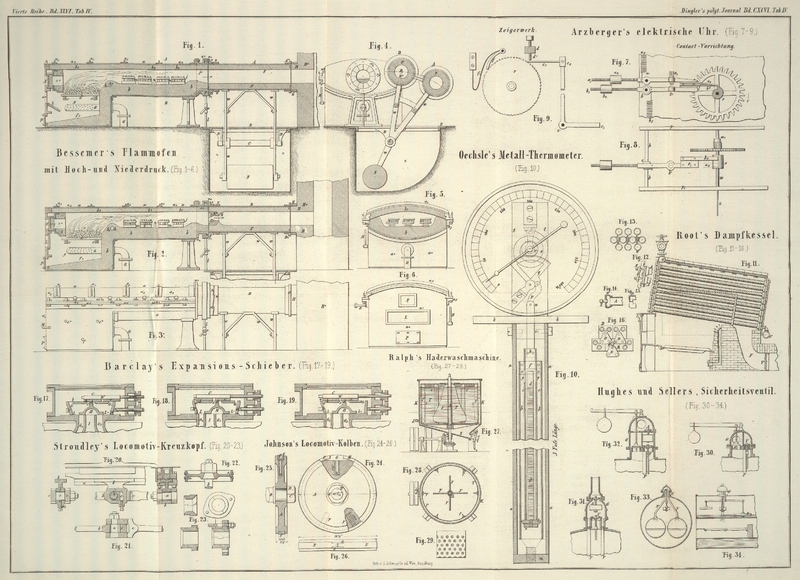

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Oechsle's Metallthermometer.

Die zum Messen der Temperaturen von 0 bis zu 400º R. gebräuchlichen

Instrumente gründen sich auf das Princip des bekannten Bordaschen

Metall-Thermometers, bei welchem eine Stahl- und Messingstange als

thermoskopische Theile angewendet werden. Da aber der Unterschied der Ausdehnung

dieser beiden Metallstangen ein sehr geringer ist, so ist man genöthigt, um

denselben sichtbarer zu machen, ihn durch Hebel- oder

Räder-Uebersetzung zu vergrößern. Wird jedoch eine derartige Uebersetzung zu

hoch gesteigert, so wird sich in demselben Verhältnisse der geringste Fehler des

Instrumentes ebenfalls vergrößern.

Aus diesen Gründen war ich darauf bedacht, die Ausdehnung der Messingstange,

gegenüber derjenigen der Stahlstange, möglichst zu vergrößern, was ich dadurch

erreichte, daß ich der Messingstange nahezu die doppelte Länge der Stahlstange

gab.

Um jedoch das Instrument zum praktischen Gebrauche passender zu machen, wende ich

anstatt der massiven Stangen Röhren an, und zwar anstatt

der Stahlstange eine eiserne und anstatt der Messingstange eine messingene Röhre.

Aber auch bei dieser Construction ist eine Uebersetzung der Ausdehnung der

Messingröhre noch nothwendig, um dieselbe so sichtbar zu machen, daß das Instrument

zu praktischen Zwecken verwendbar wird.

Dieses vorausgeschickt, gehe ich zur Beschreibung des von mir construirten

Instrumentes über, welches in Figur 10 in natürlicher

Größe dargestellt ist.

In der eisernen, drei Fuß langen Röhre a, a befindet sich

eine Messingröhre b, b von geringer Wandstärke. Die

Röhre b, b ist an ihrem unteren Ende durch die

Schraubenmutter m fest mit der eisernen Röhre verbunden.

Oben ist diese Röhre b mit einem durchbohrten

Messingstück versehen, in welchem sich die zweite Messingröhre c, c mit Leichtigkeit schieben kann. Im Inneren der

Röhre c, c befindet sich ein starker Eisendraht, welcher

unten bei l durch die Schraubenmutter o fest mit derselben verbunden ist. Der Eisendraht d ist oben bei e, e

durchbohrt. Durch diese Bohrung geht ein Stahlstift, welcher die äußere Messingröhre

b fest mit dem Eisendraht verbindet. Um aber der

Röhre c, c

eine freie Ausdehnung

zu ermöglichen, hat sie bei e, e zwei sich gegenüber

stehende Schlitze, welche gestatten daß sich die Röhre c

frei gegen oben ausdehnen kann. In der Röhre c ist

zuletzt ein massives Drahtstück h befestigt, welches die

Ausdehnung der Messingröhren auf das Zeigerwerk des Instrumentes überträgt.

In Folge dieser Zusammensetzung wird sich also beim Erwärmen des Instrumentes die

Messingröhre b gegen oben verlängern, und daher der

Stift e den Eisendraht und die mit demselben verbundene

Messingröhre c ebenfalls in die Höhe ziehen. Die

Messingröhre c ist aber unten bei 1 fest mit dem

Eisendraht verbunden und wird sich nun ebenfalls beim Erwärmen gegen oben

verlängern.

Auf diese Weise wird eine Ausdehnung der Messingröhre gewonnen, welche einer nahezu

doppelten Länge derselben, gegenüber der Eisenröhre, entspricht. Die Uebertragung

der Ausdehnung der Messingröhre geschieht nun einfach durch das Gelenkstück p, welches bei n mit dem

oberen Ende der Messingröhre und bei q mit einem fein

gezahnten Kreissegmente verbunden ist. Da die Drehpunkte des Kreissegmentes sehr

nahe bei einander liegen, so wird die Bewegung der Messingröhre schon hier

übersetzt. Eine weitere Uebersetzung findet statt durch das kleine gezahnte Rädchen

r, in welches das Kreissegment eingreift. Auf der

Welle dieses Rädchens ist zuletzt der Zeiger aufgesteckt. Die Spiralfeder s ist einerseits mit der Welle des Rädchens r und andererseits mit der Metallplatte t verbunden, und drückt den Zeiger mit geringer Kraft

stets in eine, der Ausdehnung der Messingröhre entgegengesetzte Richtung, wodurch

ein gleichmäßiger Eingriff der beiden Verzahnungen erreicht wird. Das Zeigerwerk ist

durch eine Messingkapsel geschützt, welche vorn mit einer Glastafel zum Beobachten

des Standes des Instrumentes versehen ist.

Durch Anbringen von zwei todten Zeigern, welche sich mit geringer Reibung auf dem

Zifferblatte verschieben und durch einen im beweglichen Zeiger angebrachten Stift

bewegt werden, kann das Instrument auch als Maximum- und

Minimum-Thermometer gebraucht werden, da der eine todte Zeiger auf dem

höchsten, der andere auf dem niedersten Stande der angezeigten Temperatur liegen

bleiben wird.

Da sich dieses Instrument, welches ich schon seit mehreren Jahren anfertige, in der

Praxis bewährt hat, so kann ich dasselbe empfehlen; der Preis desselben ist, ohne

Verpackung, fl. 34 sudd. Währ.

Tafeln