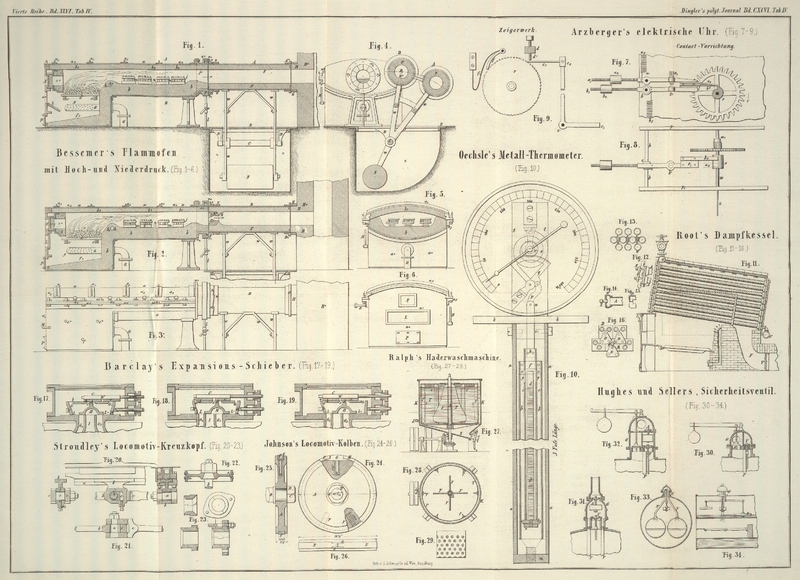

| Titel: | HenryBessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. LXVIII., S. 220 |

| Download: | XML |

LXVIII.

HenryBessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck.

Aus Engineering, Januar 1870, S.

39.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bessemer's Flammofen mit Hoch- und Niederdruck.

Wir haben vor einiger Zeit bei Mittheilung von Henry Bessemer's System der Hochdrucköfen für die

Stabeisen- und StahlfabricationPolytechn. Journal, 1869, Bd. CXCIII S. 376. einen Hochdruck-Kupolofen nach

beigegebener Abbildung beschrieben und kürzlich Bessemer's Anwendung dieses Constructionsprincips auch auf die Converter

Polytechn. Journal, 1870, Bd. CXCV S. 331. nach seiner Patentbeschreibung nachgetragen.

Durch den hier zu beschreibenden Flammofen zur

Gußstahl-Fabrication bezweckt der Erfinder die bei der beständigen Anwendung

des Hochdrucksystemes unvermeidliche starke Abnutzung des Apparates zu vermindern,

und zwar in der Weise, daß die Einsätze durch Betrieb des Ofens mit dem gewöhnlichen

Essenzuge angewärmt werden, wornach man zur Erzielung der schließlich erforderlichen

höheren Temperatur das Hochdrucksystem anwendet.

Figur 1 stellt

einen Längendurchschnitt durch Ofen und Fuchscanal dar, wie die Anordnung für das

Anwärmen ihn ergibt, während Fig. 2 denselben

Durchschnitt mit den zur Erzeugung hohen inneren Druckes erforderlichen

Veränderungen in den Fuchsdimensionen vorstellt.

Figur 3 gibt

eine Seitenansicht des Ofens, Fig. 4 eine Endansicht mit

hinweggedachter Esse, Fig. 5 einen Querschnitt

durch den Herd und Fig. 6 eine Stirnansicht der Feuerseite.

In den Abbildungen ist a die äußere Armatur des Ofens,

aus zusammengenieteten und verstemmten Eisen- oder Stahlplatten von

bedeutender Festigkeit bestehend, an welche die Stirnplatte a* von Gußeisen mittelst Flanschen und Winkeleisen so fest angeschlossen

ist, daß gasförmige Producte nicht zu entweichen vermögen. Das Futter d des Ofens besteht aus feuerfesten Steinen. Der

Feuerraum c ist rechtwinklich und enthält einen aus

Walzeisenstäben d construirten Rost, der auf ebenfalls

gewalzten Rostbalken e ruht.

Die Enden der Rostbalken ragen aus der Armatur der Seitenwände hervor bei e* und dienen als Ankerstäbe, während ein dritter

wirklicher Ankerstab f durch den Aschenfall gelegt ist. Die Feuerbrücke b* hat ein Wasserkühlungsrohr h, um das Mauerwerk zu schützen.

Der Herd m des Ofens ist fast waagrecht und hat nur an

der Seite, nach dem Abstich n zu, eine geringe

Einsenkung, um den Abfluß der Charge zu erleichtern. Das bewegliche Gewölbe a₂ ist aus starken Stahl- oder

Eisenplatten zusammengesetzt und außerdem noch mit T-Schienen a₃ versteift, während die

starken Längsflanschen a₁ einen festen Rückhalt

für das feuerfeste Futter abgeben und gleichzeitig mittelst der Keilbolzen i, i die Verbindung mit dem unteren Theil des Ofens

herstellen. Diese Bolzen ragen durch den Flansch des Untertheiles a₅ und werden oberhalb des oberen Flansches mit

den Keilsplinten versehen. Entfernt man dieselben und die Bolzen, so läßt sich

jederzeit der Ofen mit Hülfe starker Krahne aufdecken, wozu einige Ringe an den

Seitenflanschen befestigt sind. Die Paßflächenfugen beider Ofenhälften werden durch

Thonbrei gedichtet, wenn der Ofen wieder zusammengesetzt wird.

Bei j zieht sich der Herd der Breite nach zusammen und

endet bei j∗ in

einer kreisrunden Oeffnung, durch welche die Einsätze k

vor Beginn des Betriebes in der durch die Zeichnung veranschaulichten Weise in dem

Ofen angeordnet werden. An dieser Stelle ist die gußeiserne Stirnplatte des Ofens

mit einem dicken Flansch versehen, der hohl ist und einen Canal r enthält. Dieser Canal ist bestimmt, comprimirte Luft

aufzunehmen, welche durch das Rohr l und den Hahn o ihren Zugang findet. Aus dem Ring tritt durch viele

feine Oeffnungen r∗ eine größere Anzahl Luftstrahlen zwischen die Paßflächen des

Ofens und des Ringes s an dem beweglichen Fuchse; sie

verhindern das Ausbrechen von Verbrennungsproducten an dieser mehr oder minder

empfindlichen Stelle.

Um nun nach Belieben mit gewöhnlichem Luftzug oder mit Hochdruck zu arbeiten, wendet

Bessemer die auf einer horizontalen Achse C befestigten doppelten Füchse A und B an. Die Lager D der Achse C sind Hängelager und an der

Unterseite der Bodenplatten E angeschraubt. Die Füchse

A und B haben vernietete

eiserne Armaturen und sind mit segmentförmigen Façonsteinen F gefüttert. An einem Ende des Fuchses A ist ein Flansch A∗ und am Fuchs B

ein eben solcher Flansch B∗ angebracht, dazu bestimmt, sich an einen eisernen Ring G zu fügen, welcher über einem aus der Esse H∗

hervortretenden Canal H sich befindet. Die anderen Enden

der Füchse tragen lose Ringe s, deren eine Seite mit

einer rund umlaufenden halbkreisförmigen Nuth versehen ist, während die andere eine

Reihe von schrägen Segmentflächen, wie eine Walzwerkskuppelung gebildet, zeigt

(siehe s∗ in Figur 3).

Diesem Ring entspricht ein anderer auf den Füchsen festgenieteter u; steckt man nun einen Hebel in die Oeffnung v des Ringes s und dreht

denselben nach einer bestimmten Richtung, so schieben sich die schrägen Flächen auf

einander und der Ring s wird mit seiner dem Ofen

zugekehrten Fläche fest an denselben angedrückt. Die Länge der Füchse A und B, deren

Bewegungsmechanismus aus der Zeichnung deutlich erhellt, ist stets so groß zu

nehmen, daß zwischen Ofen und Esse hinreichend Raum für die Arbeiter bleibt, um den

Ofen bequem zu besetzen.

Sind beide Füchse bei Seite gedreht (Figur 4), so werden die

Materialien in den Ofen gebracht, der Fuchs A

vorgeschoben und durch Andrehen der verzahnten Scheibe s

gegen den Ofentheil j∗ gedrückt. Damit ist eine gewöhnliche Essenfeuerung hergestellt

und es wird bei offener Aschenfallthür L (mit dem

Handgriff M) losgefeuert, indem man die Oeffnung C∗, welche sonst

durch die Thür N dicht verschlossen werden kann,

benutzt. Diese Thür N wird durch den Griff O (Figur 6) waagrecht hin und

her bewegt, indem sie genau an der Armaturplatte a∗ anliegt und nach der Feuerseite durch ein

Futter N∗

geschützt ist.

Die Arbeit verläuft nun folgendermaaßen: Ist der Ofen in der durch Figur 1 veranschaulichten

Weise zusammengesetzt und angeheizt, so feuert man bei gewöhnlichem Luftzug, bis die

Einsätze weißglühend sind und Schweißhitze eintritt. Dann wird der Rost rein gemacht

und reichlich mit Brennmaterial beschüttet, Feuerthür und Aschenfall werden dicht

und sicher verschlossen und der Fuchs A gelöst. Sobald

der Fuchs B mit seiner engen Mündung angeschlossen ist,

wird der Fuchs des Ringes s und des Ofenflansches durch

Oeffnen des Lufthahnes o mit Luft gedichtet und

schließlich Unterwind gegeben.

Der Unterwind gelangt durch das vielfach durchlöcherte Rohr Q in den geschlossenen Aschenfall und verbreitet sich daselbst, um sehr

kräftig auf den Rost zu wirken.

Der Druck, welchen Bessemer anwendet, ist derselbe wie bei

seinen Kupolöfen, nämlich 30–50 Pfd. pro

Quadratzoll und derselbe veranlaßt eine intensive Verbrennung der Brennstoffe; die

Wirkung wird dadurch erhalten, daß der Fuchs B mit einem

feuerfesten Einlaßmund R∗ versehen ist, der viel zu klein angeordnet wird, um eine rasche

Ausgleichung der Temperatur herbeizuführen. Das Querschnittsverhältniß zwischen

dieser Fuchsöffnung und der Rostfläche ist gewöhnlich wie 1 : 12; es hängt jedoch

von der Pressung ab, mit welcher der Ofen betrieben werden soll.

In kürzester Frist wird der Einsatz flüssig und kann abgestochen werden; man mischt

demselben die Zusätze entweder dann erst bei oder setzt sie gleich mit in den Ofen,

wiewohl in letzterem Fall das ungleiche Verhalten derselben und des Schmiedeeisens und Stahles

unzuträglich für die Homogenität und die Güte des Productes wirken dürfte.

Wir hoffen, bald Details über Resultate bei dem Betrieb dieses Ofens mittheilen zu

können.

Tafeln