| Titel: | Ueber den Ofen zur Stahlfabrication nach dem Martin'schen Verfahren; von L. Gruner, General-Bergwerksinspector und Professor der Metallurgie an der École des mines zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. LXIX., S. 223 |

| Download: | XML |

LXIX.

Ueber den Ofen zur Stahlfabrication nach dem

Martin'schen Verfahren;

von L. Gruner,

General-Bergwerksinspector und Professor der Metallurgie an der École des mines zu Paris.

Aus den Annales des mines, 6. série, 1869, t. XVI p.

281.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

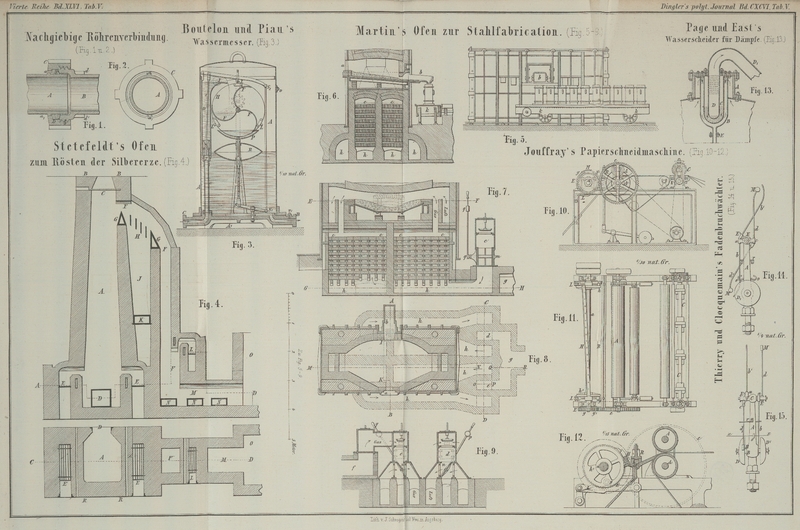

Martin's Ofen zur Stahlfabrication.

Zur Stahlfabrication nach dem Verfahren von Martin

– welches im polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S. 46, und Bd. CXC S. 104, 445

und 455 beschrieben und besprochen wurde – wird gewöhnlich der in Fig.

5–9 auf Tab. V abgebildete Ofen angewendet.

Wie man aus diesen Figuren ersieht, ist der Ofen ein ovaler; seine aus Sand

bestehende Herdsohle ruht auf Gußeisenplatten, welche mit einer Luft- oder

Wasserkühlung versehen sind. Unter der Sohle befinden sich die aus Backsteinen

hergestellten vier Kammern, von denen zwei für die Luft und zwei für das Gas

bestimmt sind. Der in den Abbildungen weggelassene Gasgenerator hat eine ähnliche

Einrichtung wie der von Boëtius. Zwischen der Esse

und dem Ofen sind die zwei Ventile und die zwei Klappen angebracht, welche den Strom

der Gase und der Verbrennungsproducte periodisch umzukehren gestatten. Der Ofen hat

nur eine einzige Thür, welche in der Mitte von einer der langen Wände angebracht

ist. Auf der entgegengesetzten Seite befindet sich der Abstich, welcher in eine zu

den Zainformen führende Rinne mündet. Diese Formen stehen auf einem langen, durch

eine Zahnstange verschiebbaren Wagen (Fig. 5) und werden

mittelst derselben eine nach der anderen unter das Ende der Abstichrinne geführt.

Die Herdsohle ist, wie bei allen zum Schmelzen bestimmten Oefen concav, d.h. sie

bildet einen Sumpf, mit schwacher Neigung von den Seiten nach der Mitte zu, dem

Abstiche gegenüber. Die feuerfeste Sandschicht hat nicht über 0,15 Met. Stärke; der

Abstand des Herdgewölbes vom Metallbade beträgt 0,30 Met. Der Herd ist 3 Met. lang

und höchstens 1,60 Met. breit. Jede der aus Backsteinen aufgeführten Kammern hat 2

Kubikmeter Inhalt. Der Ofen wird mit je drei Tonnen Metall chargirt.

Der Martinstahl wird bekanntlich durch Auflösen von

Stabeisen in reinem Roheisen und durch Frischen des auf diese Weise erhaltenen

Metalles mittelst des atmosphärischen Sauerstoffes erhalten. Meistens wird das

Stabeisen in Form von Packeten oder von ziemlich kurz geschnittenen Stücken

eingesetzt und vorher in einem besonderen Glühofen angewärmt.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 5 ist die

Vorderansicht der Stichlochseite und des Wagens mit den Zainformen.

Fig. 6 ist der

Querschnitt (nach B, K, I, A, Fig. 8) durch das

Stichloch.

Fig. 7 ist der

Längsschnitt des Ofens (nach M, N, O, P, Q, R, Fig. 8) durch

die Gaskammer.

Fig. 8 ist ein

doppelter Grundriß (nach E, F und G, H, Fig.

7), welcher durch den Ofen selbst und durch die unterirdischen Canäle für

die Luft, das Gas und den Rauch geht.

Fig. 9 ist ein

Schnitt (nach D, C, Fig. 8), welcher durch die

Gas- und Luftkammern und deren Ventile geht.

a, a Beschickungsthür.

b, b Stichloch.

c, c Regeneratoren.

d Luftventil.

e Gasventil.

f Gasleitung welche vom Generator kommt.

g Leitung welche zur Esse führt.

m Ventil zum Umkehren des Gasstromes.

n Ventil zum Umkehren des Luftstromes.

q, q Griff und Stange zum Hantiren des Gasventiles.

p Griff zum Hantiren des Luftventiles.

h, h, h Canäle für den Abzug der Luft, des Gases und des

Rauches.

k, k Wagen mit den Zainformen.

Tafeln