| Titel: | Festigkeitsprobirapparate von Desgoffe und Ollivier in Paris. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. CIX., S. 406 |

| Download: | XML |

CIX.

Festigkeitsprobirapparate von Desgoffe und Ollivier in Paris.

Nach dem Engineer, Januar 1870, S. 22 und Engineering, März 1870,

S. 153.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

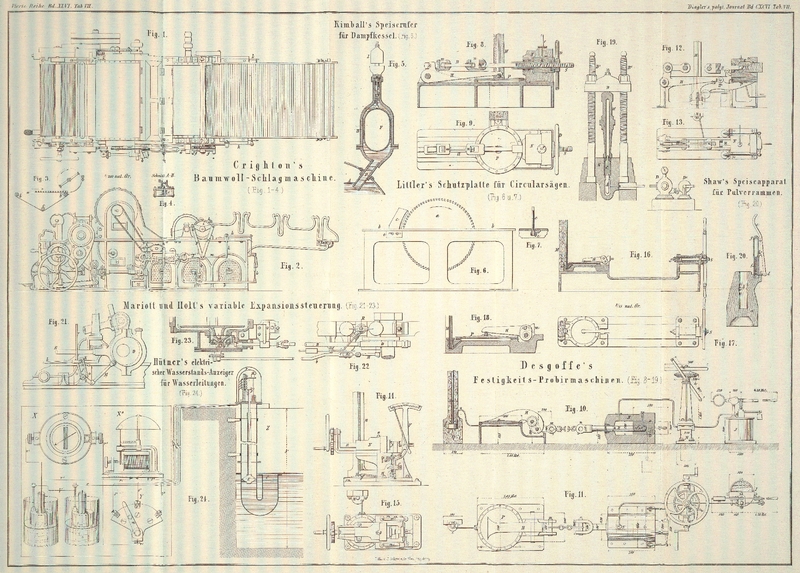

Desgoffe's Festigkeits-Probirmaschinen.

Zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit fester Körper gegen Längenausdehnung,

Zusammendrückung oder Biegung sind nachstehend beschriebene, sehr zweckmäßig construirte und

bereits vielfach erprobte Apparate dem Ingenieur Desgoffe in Paris patentirt worden.

Diese Festigkeitsmaschinen zeichnen sich durch die Art und Weise der Hervorbringung

des nothwendigen Zuges oder Druckes, sowie der Messung der hervorgerufenen

Kraftäußerung aus. Letztere wird durch ein neues – übrigens schon bekannt

gewordenes – System für hydraulische Pressen, die sogenannten sterhydraulischen MaschinenPolytechn. Journal Bd. CLXXV S. 8 u.

418; Dr. Grothe's Jahresbericht IV u. V S.

600. ausgeübt. Während nämlich bei den bisher angewendeten Pressen ein

Wasservolumen in den Cylinderraum gepumpt wird, wodurch der Preßkolben wegen der

Unzusammendrückbarkeit des Wassers in dem Maaße auswärts geht, als dieses selbst aus

dem Pumpenraum vom Druckkolben verdrängt wird, ist bei der neueren Construction der

vermittelnde Wasserkörper dadurch umgangen, daß man den kleinen Kolben, welcher auch

durch eine starke Darmsaite ersetzt ist, unmittelbar in den Arbeitscylinder oder in

eine Erweiterung desselben drückt resp. zieht. Dadurch ist nun ein Verdrängen der

inneren Flüssigkeit im Maaße des eingeführten Kolben- oder Saitenvolumens und

daher ein Auswärtsgehen des Preßkolbens direct bewirkt, ohne daß eine Pumpe mit

ihren Ventilröhren etc. und dem Wasserreservoir nöthig wäre.

Was die Messung der Kraftäußerung anbelangt, so wird diese durch ein geeignetes, in

gehärteten Messerschneiden ruhendes Hebelsystem auf eine – einen Kolben

bildende – Stahlplatte übertragen. Letztere paßt in einen gußeisernen

Cylinder, pflanzt jedoch auf das in letzterem enthaltene Quecksilber den Druck durch

Vermittelung einer Kautschukmembran fort, welche das Quecksilber von dem Kolben

trennt. Ein mit dem Cylinderraum in Verbindung gebrachtes Manometer zeigt auf einer

empirisch getheilten Scala die auf den Manometerkolben resp. auf den zu

untersuchenden Körper ausgeübte Kraftäußerung an.

Die nähere Einrichtung dieser Apparate wird aus deren Beschreibung mit Hülfe der Fig. 8 bis 19

ersichtlich.

A. Apparate

zur Bestimmung der absoluten Festigkeit (Fig. 8 bis 13).

Die Figuren 8

und 9 stellen

im Längsschnitt und Grundriß einen Apparat zur Bestimmung der absoluten Festigkeit von Bolzen dar.

Der Bolzen B, beiderseits mit Muttern versehen, ist

derart in den Futtern m und n eingespannt, daß die Kraftausübung in gleicher Weise erfolgt, wie dieß

bei der späteren Beanspruchung des Bolzens der Fall ist.

Der Zug wird durch die Bewegung der Schraubenspindel S

hervorgebracht, indem das Handrad D eine Drehung erhält.

Statt diesem Handrad D kann aber auch eine

Zahnradübersetzung mit gewöhnlicher Kurbel angeordnet werden, um die Schraube zu

bewegen.

Zur Erzeugung eines stärkeren Zuges wird eine hydraulische Presse angewendet, deren

nähere Einrichtung später besprochen wird und welche durch das Rohr r mit dem Preßcylinder N

communicirt.

Die auf den Bolzen ausgeübte Kraftäußerung überträgt der in Messerschneiden ruhende

Hebel H auf die Platte P,

welche den Druck auf eine am Rande dicht eingeklemmte Kautschukmembran, auf das den

Cylinderraum ausfüllende Quecksilber, endlich auf das Manometer M überträgt, an welchem der Druck in Meter

Quecksilbersäule oder in Kilogrammen abgelesen wird.

Zur Bestimmung der Festigkeit von Kettengliedern ist ein

Apparat in Figur

10 und 11 abgebildet; eine ganz ähnlich construirte Festigkeitsmaschine zeigen

Fig. 12

und 13, bei

welcher die sterhydraulische Presse M (Fig. 10 und 11) der

Raumersparniß wegen nicht gezeichnet wurde.

Der zu prüfende Stab oder die zu untersuchenden Kettenglieder werden zwischen die

Halter m und n eingespannt.

Der Halter m ist an dem Ende des Hebels H angebracht; n dagegen an

dem Preßkolben R. Dieser ist mittelst Lederstulpen

gehörig gedichtet und der Preßcylinder N mit dem

sterhydraulischen Apparat M und mit einer kleinen

Druckpumpe J (Fig. 10 und 11) in

Verbindung. Mit dieser Pumpe wird der anfängliche Zug gegeben, um die einzelnen

Theile schneller in die gehörige Stellung zu bringen.

Die Pumpe J, wie sie Desgoffe

construirt, besitzt keine Saugventile; der Plunger ist mit einem Ansatz von

kleinerem Durchmesser versehen, welcher durch eine Stopfbüchse am unteren Ende des

Pumpenstiefels durchgeht und durchlöchert ist, um den Eintritt des Wassers in den

Stiefel zu gestatten. Bei dem Auf- und Niedergehen des Plungers werden die

Oeffnungen abwechselnd durch die Stopfbüchse bedeckt oder frei, und hierbei wird die

gleiche Wirkung wie mit den Saugventilen bei den gewöhnlichen Constructionen

erzielt.

Der den eigentlichen Zug hervorbringende sterhydraulische Apparat besteht aus einem

mit Wasser gefüllten Cylinder M, in welchen ein Kolben

mittelst Bewegung einer Schraube durch eine Schwungkurbel oder mittelst eines

Vorgeleges L und Kurbel eingepreßt und demzufolge das

Wasser in den erwähnten Preßcylinder N getrieben und der

Druck auf den Preßkolben R gleichförmig verstärkt

wird.

Die Kraftäußerung wird in der schon oben beschriebenen Weise gemessen. Der

Winkelhebel H wirkt entweder direct auf die Druckplatte

P (Fig. 10) oder zunächst

auf den Hebel H', welcher wie der erstere in

Messerschneiden ruht und dessen längerer Arm auf den Druckkolben P wirksam ist (Fig. 11).

Das an dem Preßkolben R angebrachte Gegengewicht hat den

Zweck, jenen nach Vollendung der Probe und Nachlassen des Druckes in die

ursprüngliche Lage zurückzuführen.

B. Apparat

für Biegungsversuche (Fig. 14 und 15).

Der Haupttheil dieses Apparates, der mit einfachem Vorgelege versehene Preßkörper R und Preßcylinder N, sowie

das die Kraftausübung messende Quecksilbermanometer M

bedürfen nach dem oben Gesagten keiner weiteren Erklärung.

Hervorzuheben ist jedoch das Flectometer

F, eine Vorrichtung um die stattfindende Durchbiegung

des Probestabes ablesen zu können. Dasselbe besteht aus zwei zu beiden Seiten der

Maschine angebrachten und unter sich durch Zugschrauben verbundenen gußeisernen

Böcken m', von welchen der eine am oberen Ende einen

Gradbogen mit Zeiger trägt.

Das Verfahren bei einem anzustellenden Biegungsversuche besteht darin, daß der

Probestab zwischen die Schärfen der Keile a und c angelegt wird, welche sich in derselben Verticalebene

befinden, worauf man den Stab durch die Messer b, f und

d feststellt. Die Stellung der Schneide b erfolgt durch eingeschobene Keile, jene der Schneiden

f und d durch Schrauben,

und zwar in der Art, daß die durch den Keil g des

Flectometers gehende Achse mit jener des Preßkörpers R

zusammenfällt.

Wenn beim Beginne des Versuches durch den auf die Schneiden b und c wirkenden Druck auf dem Probestab

Einkerbungen hervorgebracht werden sollten, welche natürlich nicht auf der Scala

angezeigt werden dürfen, so verstellt sich das ganze System des Flectometers,

welches auf den Kernen der Stellschrauben n ruht, um

einen Bogen welcher dem durch die Eindrücke bei den Messern f und d erzeugten Spielraum entspricht.

Dagegen kann eine solche Verstellung des Flectometers nicht mehr stattfinden, wenn

die wirkliche Durchbiegung eintritt; diese wird vielmehr durch den Zeiger auf dem

Gradbogen richtig angegeben und kann daselbst abgelesen werden.

Dieser in Figur

14 und 15 in 1/20 der natürlichen Größe abgebildete Apparat ist für Belastungen

bis zu 20,000 Kilogrm. oder 200 Atmosphären Druck eingerichtet.

C. Apparat

zur Bestimmung der rückwirkenden Festigkeit und der Härte fester Körper

(Fig. 16

bis 18).

Wie aus den Abbildungen dieses Durometers in Figur 16 bis 18 zu

entnehmen ist, wird die durch eine Schraube S mit oder

ohne Uebersetzung auf den eingespannten Körper ausgeübte Kraftäußerung vermittelst

des in gehärteten Messerschneiden ruhenden Hebelsystemes m und H (welches in Figur 18 im größeren

Maaßstab gezeichnet ist) auf den Druckmesser M

übertragen.

Bei vergleichenden Versuchen z.B. über die Widerstandsfähigkeit von Holz, Bandagen,

Eisenbahnschienen u. dgl. wird der zu untersuchende Körper zwischen dem Winkelhebel

m und dem Stempel n

gestellt und das Handrad so lange gedreht, bis die Spitze n (welche aus vorzüglichem Stahl angefertigt ist, um das Abstumpfen

derselben während einer und derselben Versuchsreihe zu verhüten) den betreffenden

Körper berührt.

Die Kenntniß des Druckes, bei welchem ein Eindruck beginnt und welcher am Manometer

abgelesen wird, gibt einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Verwendbarkeit

verschiedener Materialien.

Je nach dem zu untersuchenden Körper und dem beabsichtigten Zweck muß die Form des

Stempels n gewählt werden. Man nimmt für Stahl eine

conische, für Eisen eine cylindrische, für Messing, Holz und Blei am geeignetsten

eine prismatische Stempelform.Nach einem Aufsatz von Ingenieur Glaser im „Civilingenieur“ 1869 S. 505

und 1870 S. 1 bedient sich der Wagenfabrikant Colas in Courbevoie dieses Apparates mit sehr großem Erfolg, um

den Härte- resp. Trockenheitsgrad des Holzes festzustellen. Ein

solcher Versuch ist hinreichend, um den Werth des Holzes für die

beabsichtigte Verwendung sofort bestimmen zu können. – Referent

verweist an dieser Stelle auch auf die eingehende Beschreibung dieser von

Desgoffe in Paris und jener von Werder (Director der Waggonfabrik Klett u. Comp. in

Nürnberg) construirten Festigkeits-Probirmaschinen in Armengaud's Publication industrielle, vol. XVIII p. 41 u.s.f.

D. Maschine

zum Probiren der Flintenläufe und Kanonenrohre (Figur 19).

Diese Maschine, von welcher Ansicht und theilweiser Schnitt in Figur 19 dargestellt

sind, wird gegenwärtig von dem französischen Gouvernement zur Prüfung der zu

übernehmenden Flintenläufe, auch Kanonenrohre angewendet.

Das Probestück W wird mit Wasser gefüllt in das feste

Gerüst B, B' eingespannt und ein dichter Abschluß unten

durch einen Lederring bewerkstelligt.

Der Preßkolben A des Preßcylinders N greift mit dem oberen dünneren Theil C in

das zu prüfende Rohr hinein.

Die Pressung in dem Preßcylinder N, welche bis auf 1000

Atmosphären gesteigert werden kann, wird durch die mit dem Cylinder in Verbindung

stehende sterhydraulische Anordnung hervorgerufen. D

bezeichnet ein starkes gußeisernes, mit Wasser gefülltes Gehäuse, in welchem eine

kleine Trommel drehbar angeordnet ist. Durch Drehen derselben nach der einen

Richtung wird die starke Darmsaite s aufgewickelt und

hierdurch das Wasser gleichmäßig in den Preßraum N

gedrängt.

Nach Ablauf der Probe muß vor dem Herausnehmen des Laufes W die Pressung durch Zurückdrehen der Schnur s

nachgelassen werden, zu welchem Zweck die Kurbel der Trommel D' zur Aufwindung in Umdrehung gesetzt wird.

Die Größe des Druckes ist am Manometer bei D

abzulesen.

J. Z.

Tafeln