| Titel: | Verbesserte Wickelmaschine mit Speiseregulator von Crighton und Comp. in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. CXVII., S. 421 |

| Download: | XML |

CXVII.

Verbesserte Wickelmaschine mit Speiseregulator

von Crighton und Comp. in Manchester.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

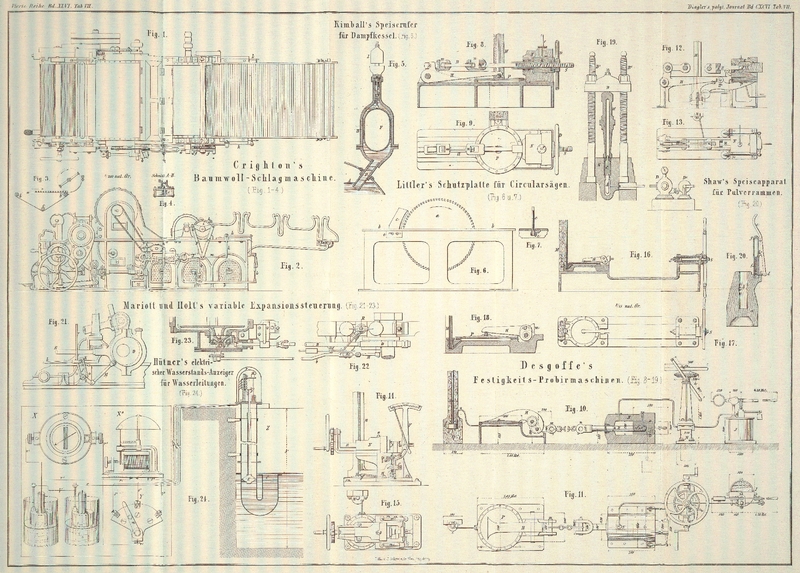

Crighton's Baumwoll-Schlagmaschine.

Was die Verbesserung dieser in zwei Ansichten in Figur 1 und 2 dargestellten

Baumwoll-Schlagmaschine anbelangt, so ist dieselbe dahin gerichtet, bei

geringerem Verlust an Baumwollfasern die Entfernung von gröberen Unreinigkeiten wie

Blättchen u. dgl. zu erreichen, welche sonst durch die schmalen Spalten des Rechens

oder durch die durchlöcherten Rostplatten nicht hindurchpassiren, wenn nicht diese

Oeffnungen allzu weit sind, wodurch dann ein größerer Abgang an Flugwolle

herbeigeführt wird. Diese von dem Constructeur als Patent

Leaf Extractor bezeichnete Vorrichtung ist zum kleinen Theil bei X in Figur 2 ersichtlich, an

welcher Stelle die Gestellwand durchbrochen gedacht ist. Die Skizze Figur 3 gibt über die

nähere Einrichtung einen Aufschluß.

Ein endloses starkes Tuch a, mit Stäben auf seiner ganzen

Länge besetzt, geht über die Führungswalzen b, b' bis

nahe zum Schläger. Zwischen diesen Stäben bleiben die von der geschlagenen Baumwolle

abfallenden gröberen Unreinigkeiten liegen und werden von dem ununterbrochen im

Sinne des Pfeiles bewegten Tuch aus dem Inneren der Maschine geleitet. Nach unten zu

bildet das Tuch einen fast luftdichten Abschluß, daher die leichte Baumwolle nicht

durchfallen kann, sondern weiter gegen die Staubtrommel gesaugt wird. Die

Gewichtwalze c dient zur Spannung des endlosen

Tuches.

Bei dem an dieser Schlagmaschine von Crighton angebrachten

Speiseregulator erhält die vordere Speisewalze eine

Schaltbewegung von größerem oder geringerem Betrage, je nach der variablen Dicke der

Auflage. Dieselbe unterscheidet sich dadurch von der Lord'schen Speisevorrichtung, bei welcher bekanntlich die continuirliche

Bewegung der Zuführwalzen, je nach der Riemenstellung am Conus – abhängig von

dem verticalen Abstand der übereinanderliegenden vorderen Speisewalzen – variabel ist. Man macht

dieser Riemenübertragung den Vorwurf einer nicht ganz zuverlässigen Regulirung; der

Einwand gegen Crighton's

selbstthätige Speisevorrichtung, daß die Bewegung des Zuführungstuches nur ruckweise

geschieht, hat wohl keine Bedeutung, weil die Verschiebungen rasch erfolgen, die Pausen also so kurz sind, daß die Abführwalzen einen

ununterbrochenen Wickel weiterbefördern.

Die Bewegung der Speisewalze, an deren Achse das Sperrrad i (Figur

1 und 2) sitzt, geht von dem Kegelräderpaar a aus.

An der Achse des einen Rades sitzt der Kamm b, durch

dessen Umdrehung das Hebelsystem c, d und g in rasch wiederkehrende Oscillationen versetzt

wird.

Der Winkelhebel c dreht sich um die Achse o, der Hebel d dagegen um

die Achse f. Die einander zugekehrten Arme dieser Hebel

sind gabelförmig ausgeschnitten und durch einen Gleitzapfen e mit einander verbunden, welche Einrichtung im Schnitt nach der Linie AB in Figur 4 näher ersichtlich

gemacht ist.

Es ist einleuchtend, daß je nachdem der Zapfen e mehr

nach links oder rechts geschoben wird, der Hebel d

kleinere oder größere Schwingungen macht.

An dem rechten Ende des Hebels d sind nun zwei Stangen

g, g angebracht, welche mittelst der Sperrhaken h, h auf das Sperrrad i

einwirken und dieses mit der unteren Speisewalze ruckweise umdrehen.

Je nach dem größeren oder geringeren Schwingungswinkel des Hebels d wird das Rad i um mehr

oder weniger Zähne weiter gedreht, wornach die Zuführwalzen verschieden viel

Baumwolle liefern.

Man macht demnach die Verschiebung des Gleitzapfens e von

der Dicke der auf dem Lattentuch zwischen die Speisewalzen eingeführten

Baumwollschicht abhängig, um den Zweck des Regulators zu erfüllen.

Zu diesem Behufe steht der Zapfen e durch die Stange m mit dem beiderseits der Maschine angeordneten

Hebelsystem k in der bekannten Weise in Verbindung, daß

das Steigen oder Fallen der oberen Zuführwalze auf e übertragen wird.

Joh.

Zeman.

Tafeln