| Titel: | Patentirter elektrischer Wasserstands-Anzeiger, ausgeführt in der k. k. Wasserleitung zu Pola, von Ferd. Hütner k. k. Maschinen-Ingenieur. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. CXXI., S. 436 |

| Download: | XML |

CXXI.

Patentirter elektrischer

Wasserstands-Anzeiger, ausgeführt in der k. k. Wasserleitung zu Pola, von

Ferd. Hütner k. k.

Maschinen-Ingenieur.

Aus der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und

Architektenvereines, 1870 S. 45.

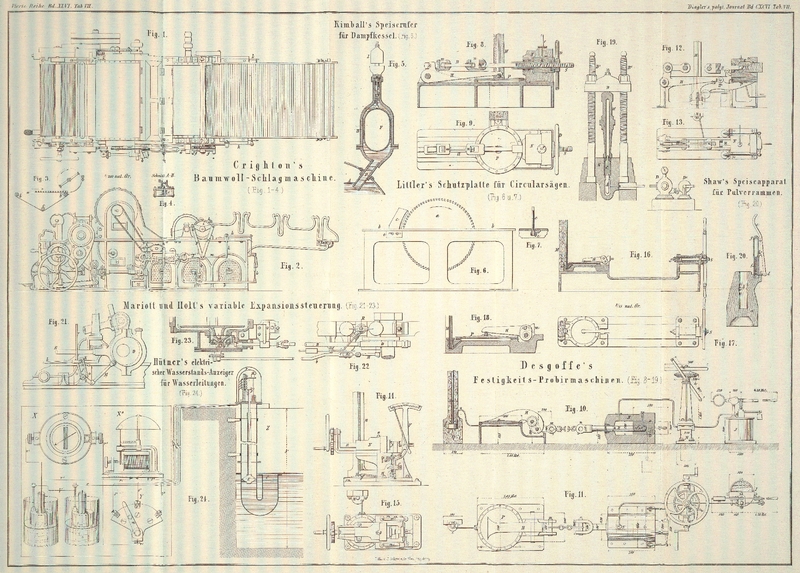

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Hütner's elektrischer Wasserstands-Anzeiger.

Fast immer ist der Bedarf eines Wasserstand-Anzeigers da vorhanden, wo ein

Pumpwerk Wasser in ein höher gelegenes Reservoir zu schaffen hat, von welchem es

dann in Röhren an den Consumort abfließt. Das Reservoir ist in den meisten Fällen

weit vom Pumpenhause entfernt und hoch über demselben gelegen und doch muß in

letzterem der Stand des Wassers im Reservoir bekannt seyn, um das In- und

Außergangsetzen der Maschine zur richtigen Zeit zu bewirken. Auch dürfte es gewiß

sehr bequem und vortheilhaft seyn, in einem Arbeitsbureau das Mittel an der Hand zu

haben, Wasserstände etwa Fuß für Fuß in mehreren verschieden gelegenen Reservoiren

jeden Augenblick zu wissen und die etwa dort angestellten Wärter controlliren zu

können. Sobald eine Flüssigkeit, deren Höhe bekannt seyn soll, sich tiefer befindet

als der Beobachtungsort (wie in Schachten) kann natürlich keiner der Apparate, die

sich auf Druck gründen, zu dem besprochenen Zwecke angewendet werden; übrigens hinkt

die eine Sorte der Druckmesser an der nicht stets gleichbleibenden Elasticität und

Fühlbarkeit der angewendeten Feder, die andere an den zu langen benöthigten

Quecksilbersäulen und den daraus resultirenden Fehlern, sobald die hier vorkommenden

constanten Drücke von einigen Atmosphären und die nachherigen variablen Drücke von

etwa 1/2 Pfund zu 1/2 Pfund in Betracht gezogen werden.

Am häufigsten genügt es zu wissen, wann der höchste Wasserstand im Reservoir

erreicht, oder der niederste Wasserstand eingetreten ist. Diese Anforderung wurde

auch an vorliegenden Anzeiger gestellt (welcher in der k. k. Wasserleitung zu Pola

aufgestellt ist und seit einem Jahre ohne die geringste Reparatur arbeitet), und

zwar ist der höchste Stand im Reservoir entsprechend dessen Tiefe mit 8 Fuß,

hingegen der niederste, welcher überhaupt nur eintreten darf, mit 4 Fuß normirt,

außerdem sollen aber noch die Höhen 5, 6 und 7 Fuß ermittelt werden können. Das

Wasserreservoir ist 1300 Fuß von dem Pumpenhause entfernt und befindet sich 106 Fuß

über demselben.

Die Bestandtheile dieses elektrischen Wasserstand-Anzeigers, Fig. 24, sind

folgende:

1) Eine elektrische Batterie (V) von Siemens und Halske, bestehend

aus zwei Elementen.

2) Die Zeichengeber X und X°.

3) Ein sogenanntes Segment Y.

4) Der Schwimmapparat Z.

5) Die Leitungsdrähte r, r', 5°, 6°,

7° und 4°, 8°.

Die Bestandtheile 1), 2), 3) sind im Pumpenhause aufgestellt (können auch in einem

Control-Bureau seyn) und nehmen eine Fläche von zwei Quadratfuß ein. Der

Schwimmapparat hängt vertical im Flüssigkeits-Reservoir. Die Leitungsdrähte

verbinden die Theile 1), 2), 3) mit 4).

Das Princip ist kurz folgendes: Im Reservoir ist ein in eine heberförmige Röhre

eingeschlossener Schwimmer E auf Quecksilber, auf das

bei c die Wassersäule im Reservoir drückt.

Ist der Wasserstand 4, 5, 6, 7 oder 8 Fuß hoch, so ist der Kopf g des Schwimmers, welcher gegen E isolirt ist, mit dem Plättchen 4, 5, 6, 7 oder 8 im Contact. Der Abstand

der Plättchen gibt sich empirisch, oder, wenn die Röhre calibrirt, durch Rechnung:

Bezeichnet nämlich h die drückende Wassersäule, h' die drückende Quecksilbersäule, welche dem Wasser das

Gleichgewicht hält; ferner s das specifische Gewicht des

Wassers im Bassin, s' das specifische Gewicht des

Quecksilbers, so ist h : h'

= s' : s und h' = h . s/s' und für h = 1 Fuß

h' = s/s' = 0,076 Fuß = 0,912 Zoll.

Da aber in dem kürzeren Schenkel das Quecksilber fällt, so ist das relative Steigen des Schwimmers

im längeren Schenkel per 1 Fuß der drückenden

Wassersäule h'' = h'/2 =

0,456 Zoll = 5,5 Linien, wenn man gleichzeitig die dadurch entstehende Correctur

einführt, daß im kürzeren Schenkel die drückende Wassersäule um die Größe der

Senkung des Quecksilbers wächst.

Die Plättchen sind unter sich isolirt und jedes ist für sich mit einem Drahte in

Verbindung: 5 mit 5°, 6 mit 6°, 7 mit 7° und 4 wie 8 haben den

gemeinschaftlichen Draht 4° 8°.

Der Draht 4° 8° geht zum Zeichengeber X°, welcher wieder durch r' mit dem

negativen Pole der elektrischen Batterie in Verbindung steht.

Der Draht 5° geht zum Plättchen 5'', 6° zu

6'', 7° zu 7''

des Segmentes Y, welches durch r' mit dem Zeichengeber X und dem negativen

Pole der Batterie in Verbindung steht.

Ferner geht ein Draht r von dem positiven Pole der

Batterie zu dem Kopfe g des Schwimmers.

Der elektrische Strom nun kommt immer von der Batterie durch r bis g und geht jetzt in dasjenige Plättchen,

mit welchem g je nach dem Wasserstande in Berührung

ist.

Wäre er am höchsten oder niedersten, so setzt der Strom durch den Draht 4°

8° seinen Weg fort, geht durch X° zur

Batterie und der Zeichengeber läutet so stark, daß der Ton im ganzen Maschinenhause

gut vernommen wird. Durch Contactherstellung mit einem Stift umgeht der Strom den

Zeichengeber und hört auf zu läuten.

Wäre der Wasserstand aber etwa 6 Fuß hoch im Reservoir, so ginge der elektrische

Strom durch das Plättchen 6 in den Draht 6° und käme zu 6'' des Segmentes, wo er stockt. Dreht man aber den Hebel

m auf 6'', so kann der

Strom weiter durch X und den negativen Pol der Batterie.

In demselben Augenblicke wird auch die Nadel x aus dem

magnetischen Meridiane abgelenkt, was das Zeichen ist.

Man sieht also aus dieser Beschreibung, daß der höchste und niederste Wasserstand

lärmend selbstthätig kundgegeben wird.

Die übrigen drei Wasserstände erfährt man, indem man den Hebel m langsam über 5'', 6'', 7'' dreht und gleichzeitig sieht, wenn die

Nadel das Zeichen macht.

Bei der beschriebenen Ausstellung ist 4° mit 8° vereinigt, weil ein

Zweifel, ob der höchste oder niederste Stand ist, hier speciell nicht eintritt.

Sonst können 4° und 8° isolirt geführt werden.

Wird überhaupt bloß verlangt, daß der höchste und niederste Wasserstand lärmend

selbstthätig kund gemacht wird, so fällt das Segment Y,

wie der Zeichengeber

H weg, und der Schwimmapparat wie die Stromleitung

wird noch einfacher.

Ein elektrischer Anzeiger kommt dann einigemale billiger zu stehen als jeder andere

Apparat zur Erreichung des gleichen Zweckes.

Ferd. Hütner.

Tafeln