| Titel: | Maschine zur Gewinnung des Runkelrübensaftes, von Collette in Paris. |

| Fundstelle: | Band 196, Jahrgang 1870, Nr. CLVIII., S. 578 |

| Download: | XML |

CLVIII.

Maschine zur Gewinnung des Runkelrübensaftes, von

Collette in

Paris.

Aus dem Mechanics' Magazine, Februar 1870, S.

134.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Collette's Maschine zur Gewinnung des

Runkelrübensaftes.

Diese (in Frankreich und England patentirte) Saftgewinnungs-Vorrichtung

bezweckt Ersparniß an Handarbeit, Preßtüchern und Horden etc., sowie Mehrgewinn von

Zucker oder Alkohol in Folge der beschleunigten Arbeit und vollkommenen

Saftextraction. Der von der Reibe kommende Brei wird nämlich ausgepreßt, dann mit

Wasser angerührt und nochmals gepreßt, eine Arbeit welche ihn in etwa 5 Minuten in

abzufahrenden Preßling verwandelt.

Ein anderer Vorzug des Verfahrens besteht darin, daß ein Preßling erhalten wird,

welcher zwar dem der hydraulischen Pressen ähnlich ist, aber niemals erdige, von

unvollkommenem Waschen der Rübe herrührende Theile enthält. Benutzt man warme

Flüssigkeiten, etwa von der Destillation, zum Maceriren des Breies, so hat sich

durch Analysen und Erfahrung ergeben, daß der Preßling mehr Nährstoff enthält, als

der von hydraulischen Pressen.

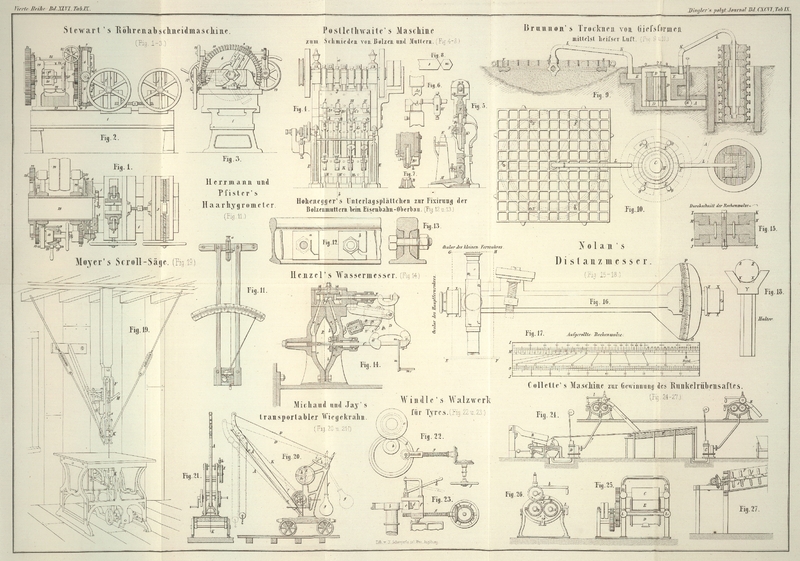

Figur 24

zeigt die ganze Maschinenaufstellung im Längsaufriß; Fig. 25 und 26 stellen

eine der Pressen in vergrößertem Maaßstabe dar und Fig. 27 ist ein

theilweiser Schnitt der Rührmaschine zwischen beiden Pressen.

In Fig. 24 ist

A die Rübenwäsche, B die

Zuführung zur Reibe C. Von letzterer wird der Brei durch

die Pumpe D nach der Presse E geführt, wo die erste Pressung stattfindet. Die hier erhaltenen

70–75 Proc. Saft werden auf Zucker oder Alkohol weiter verarbeitet. Die

Preßlinge fallen in die

Rührmaschine F, wo sie mit Wasser (oder Lutter)

vermischt und macerirt werden. Der entstehende Brei wird durch die Pumpe G nach der zweiten Presse E

geschafft, von wo die Preßlinge in die abführenden Wagen fallen, Der Saft fließt

durch c auf die Reibe, wo er statt Wasser zum Verdünnen

des Breies dient. Wo man gleichzeitig auf Zucker und Alkohol arbeitet, benutzt man

den ersten Saft für Zucker, den zweiten für Alkohol.

Wie aus Fig.

25 und 26 ersichtlich ist, besteht die Presse aus zwei hohlen durchlöcherten

Walzen A und B, welche mit

Metallplatten bedeckt sind, deren Löcher nach außen erweitert sind, um den

Safteintritt zu erleichtern. Es werden keine Siebe zur Umhüllung der Walzen

gebraucht. Die Lager der Walze L sind fest, die der

Walze A können sich verschieben, damit Rübenstücke oder

fremde harte Körper durchgehen können. Diese beiden Walzen sind in einem Breikasten

eingeschlossen und zwar die Walze A bis zum Punkt E (Fig. 26), senkrecht über

der horizontalen Achse. Die Hebel L, L' dienen um den

Druck zu reguliren und beide Walzen in Berührung zu erhalten.

Ueber der festen Walze B liegt die glatte Druckwalze C, unter dem Einfluß von Federn oder belasteten Hebeln

I. Diese Walze preßt den Brei nochmals aus, wenn er

zwischen den beiden durchlöcherten Walzen A und B hervor und in den geschlossenen Raum F gelangt ist, welcher auch gegen die glatte Walze C durch die Ledermanschette G gedichtet ist, so daß der Brei aus F heraus

nur zwischen der glatten Walze C und der durchlöcherten

B hindurch gelangen kann. Die zweite Breikammer F ist von der ersten D durch

zwei nach entgegengesetzten Richtungen gebogene und bei E senkrecht zur Achse von A befestigte

Lederstreifen getrennt Aehnlich können nach Bedürfniß auch mehrere glatte Walzen

hinter einander aufgestellt und ebenso durch Lederstreifen abgesperrt werden.

Vorsprünge auf kleinen Deckplatten verhindern die unmittelbare Berührung der zwei

beweglichen Walzen A und C

mit der festgelagerten Walze B und reguliren deren

Entfernung, um das Rollen und die Beschädigung der gelochten Platten (womit die

Walzen A und B bedeckt sind)

zu verhüten. Die gelochten Platten sind nur an einem Ende befestigt, so daß sie sich

in allen anderen Richtungen frei bewegen können.

Der von der Presse kommende, mehr oder weniger Fasern enthaltende Saft geht durch

eines oder mehrere Siebe von verschieden feinem Drahtgewebe. Diese mechanischen

Seiher bestehen aus einem Cylinder von feinem Metallgewebe, welcher geneigt und auf

zwei Achsen drehbar ist, so daß der am oberen Theile einfließende Saft während

seines Hindurchlaufens durch das Gewebe filtrirt wird; die Fasern werden in Folge

der drehenden

Bewegung zusammengeschoben und fallen aus dem Siebe heraus nach den Breipumpen.

Fig. 27

stellt im Schnitt den Rühr- oder Mischapparat F

dar; derselbe besteht einfach aus einem Troge mit kreisförmigem Boden, worin sich

mit geeigneter Geschwindigkeit die Achse f mit den

Flügeln j, j um dreht, so daß sich das Wasser mit den

Preßlingen vollkommen mischen kann.

Tafeln