| Titel: | Epi- und Hypocycloïden-Zirkel von Dr. Plettner in Stralsund. |

| Fundstelle: | Band 219, Jahrgang 1876, S. 304 |

| Download: | XML |

Epi- und

Hypocycloïden-Zirkel von Dr. Plettner in Stralsund.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [d/1].

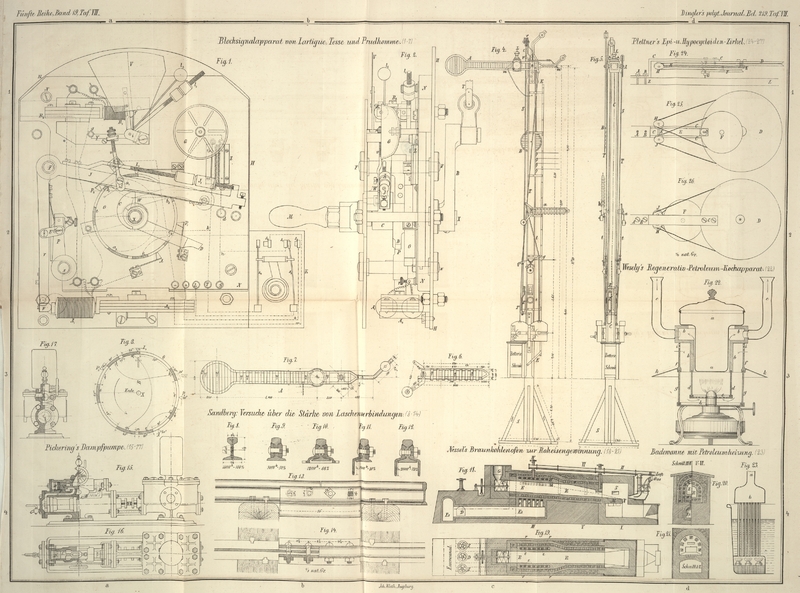

Plettner's Epi- und

Hypocycloïden-Zirkel.

Auf dem Zeichenbrete Z (Fig. 24 bis 26) wird durch

zwei Schrauben A, B ein elastischer Bügel C befestigt; am freien Ende desselben ist die runde

Holzscheibe D angeschraubt, um deren Mittelpunkt unten

der Arm E mit sanfter Reibung sich dreht.

Für die zu zeichnende Hypocycloïde wird an diesem

Arm von unten her eine zweite kleinere Scheibe F drehbar

so angeschraubt, daß ihre Rille und die Rille der obern größern Scheibe in der

Richtung des Armes E dieselbe senkrechte Linie genau

berühren. Diese zweite Scheibe trägt nach unten, genau unter der Tiefe der Rille den

Zeichenstift G. Am freien Ende des Armes E befinden sich in passender Stellung zwei kleine

Leitrollen H und J, so daß

über diese und die beiden Scheiben D und F eine mit Wachs eingeriebene, straff gespannte, dünne

Schnur geschlagen werden kann, welche nach Figur 25 (den Apparat von

unten gesehen darstellend) gegen die große Scheibe D

offen, gegen die kleinere Scheibe F aber gekreuzt

verläuft.

Führt man nun den Arm E mit leichtem Druck um seinen

Mittelpunkt herum, so zeichnet der Stift G eine

Hypocycloïde, deren Gestalt offenbar abhängig ist von dem Verhältniß, in

welchem die Halbmesser der beiden Scheiben D und F zu einander stehen. Durch die Schnur ohne Ende rollt

nämlich die Scheibe F am innern Umfange der größern

Scheibe D herum und, wenn z.B. die Halbmesser das

Verhältniß 1 : 2 zu einander besitzen, zeichnet der Stift G auf dem unterlegten Papier eine gerade Linie, wie es der Theorie nach

geschehen muß. Wechselt man die Scheibe F gegen größere

oder kleinere Scheiben aus, so erhält man die mannigfaltigsten Hypocycloïden,

muß aber begreiflicher Weise nicht blos die Schnur ohne Ende entsprechend

auswechseln, sondern auch den Drehungspunkt der neuen Scheibe auf der untern Seite

der Scheibe D verlegen, damit die Rillen der mit

einander arbeitenden Scheiben dieselbe senkrechte Linien berühren. Im andern Falle

würde die Zeichnung unrichtig werden, weil der rollende Kreis sich entweder

schneller oder langsamer drehen würde, als dem Rollen entspräche.

Den Grundkreis zeichnet man mit einem gewöhnlichen Zirkel nachträglich, nachdem der

zugehörige Mittelpunkt durch eine Nähnadel eingestochen ist, welche man durch die zu

diesem Zwecke durchbohrte Achse der Scheibe D hindurch

schiebt. Der für den Grundkreis zu wählende Halbmesser ist natürlich gleich dem Halbmesser der Rille

in der Scheibe D, ergibt sich aber auch leicht aus den

Spitzen der gezeichneten Hypocycloïde.

Um Epicycloïden zu zeichnen, verlegt man den

Drehpunkt der Scheibe F soweit gegen das freie Ende des

Armes E, daß die Rillen der beiden Scheiben D und F dieselbe senkrechte

Linie auf entgegengesetzten Seiten berühren; die längere Schnur ohne Ende,

gleichfalls ein mit Wachs eingeriebener Faden, muß für diesen Zweck aber gegen beide

Scheiben offen sein, wie es Figur 26 zeigt, welche

den Apparat, als Epicycloïden-Zirkel von oben gesehen darstellt.

Freilich müßten an diesem die Leitrollen eigentlich gleichfalls eine veränderte

Stellung erhalten; allein man reicht mit denselben Leitrollen aus, wenn man ihre

Rillen etwas breit und tief V-förmig gestaltet und

ihnen eine mittlere Stellung anweist, so daß sie für keine von beiden Zwecken

vollständig richtig stehen, deshalb aber gerade beiden hinreichend genau

entsprechen. Die nachträgliche Zeichnung des Grundkreises geschieht auf dieselbe

Weise wie bei den Hypocycloïden.

Was schließlich die Einrichtung der Zeichenstifte anbelangt, so ist die Einrichtung

am zweckmäßigsten, daß in den Messinghalter ein passendes Loch auf etwa 3mm eingebohrt und mit einem schwachen

Schraubengewinde versehen wird. Runde Bleistifte, wie sie in den verschiedenen

Porte-Crayons angewendet werden, lassen sich leicht einschrauben und, sollten

sie abbrechen, durch jede spitze Nadel wieder herausschaffen. (Carl's Repertorium

für Experimentalphysik, 1875 S. 94.)

Tafeln