| Titel: | Bericht über die Ausstellung von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 113 |

| Download: | XML |

Bericht über die Ausstellung

von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann

Fischer.

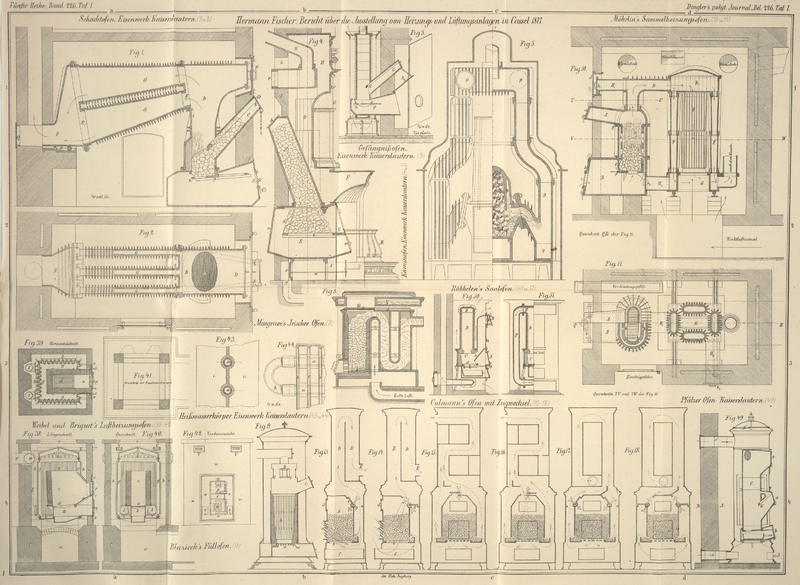

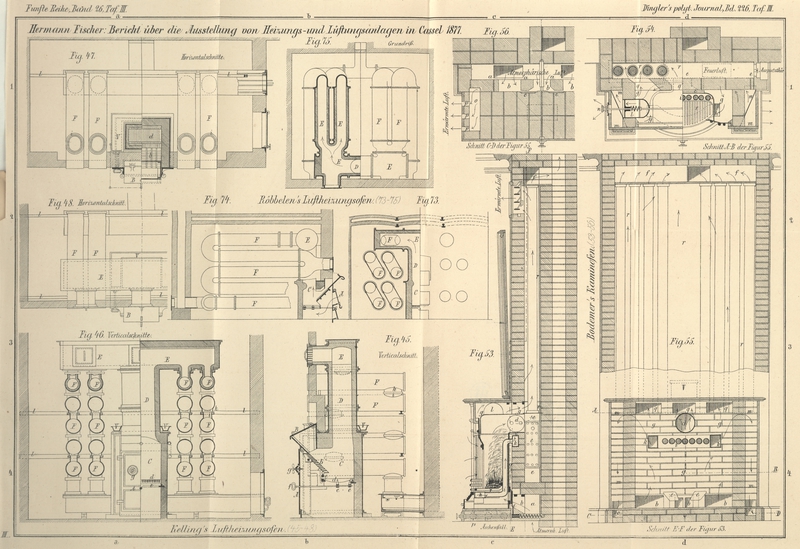

Mit Abbildungen im Text und

auf Tafel I bis III.

(Fortsetzung von S. 15 dieses

Bandes.)

H. Fischer, über Heizungs- und

Lüftungsanlagen.

2) Die Wände und

sonstigen Mittel, welche die erzeugte Wärme

übertragen.

Die Ueberführung der Wärme aus den Verbrennungsgasen in die Luft

oder in Wasser und von Wasser oder Dampf in Luft findet

Widerstand bei dem Uebergang aus den Feuergasen in die sie

einschließende Wandung, bei der Leitung in der Wand und endlich

bei dem Uebergang in das dritte Mittel. Diese drei Theile des

Gesammtwiderstandes müssen für sich betrachtet werden, will man

über den Gesammtvorgang Klarheit sich verschaffen.

Der leitende Wärmeübergang aus dem einen in das andere Mittel

findet selbstverständlich nur in der Berührungsfläche statt.

Würde demnach die Luft oder der Rauch in Ruhe sich befinden, so

würde der Uebergang der Wärme nur in dem Maße stattfinden, wie

die Wärme durch die ruhige Luft geleitet wird. Da diese Leitung

eine sehr geringe ist, so würde zwischen der

Oberflächentemperatur der Wand und der Oberflächentemperatur der

Luft nur ein geringer Unterschied herrschen, dem entsprechend

also der Wärmeübergang ein geringer sein, weil derselbe, wie wir

anzunehmen Grund haben, im Verhältniß des

Temperaturunterschiedes stattfindet, welch letztern wir aber

nicht messen, weil wir unsere Meßinstrumente bis jetzt noch

nicht in die unmittelbare Nähe der Uebergangsfläche zu bringen

vermögen.

Bewegt sich die Luft längs der Fläche, so kommt fortwährend Luft

anderer Temperatur mit der Fläche in Berührung, die

wärmeleitende Eigenschaft der Luft kommt weniger in Frage, es

wird der Temperaturunterschied in der Berührungsfläche ein

größerer, also auch die Wärmeüberführung. Je größer die

Geschwindigkeit des Luftwechsels, um so wehr wird an der die

Wand berührenden Oberfläche der Luft diejenige Temperatur

derselben vorhanden sein, welche unsere Meßapparate uns

anzeigen, so daß bei unendlich großer Geschwindigkeit beide

Temperaturen sich gleich sein müssen, also die Wärmeüberführung

das denkbar Größte erreicht.

Lediglich um die Auffassung des Gesagten zu erleichtern, erinnern

wir an den Gebrauch des Fächers. Im schwülen Raume ist der

Aufenthalt ein unangenehmer. Es wird zum Fächer gegriffen und

durch geschickte Bewegung desselben eine Luftströmung an der

Oberfläche der Haut – des Antlitzes, des Nackens und der

Büste – erzeugt. Wie wohl thut die entstehende Kühlung!

Aber die Lufttemperatur ist dieselbe geblieben, nicht weniger

die Blutwärme; letztere wird sogar erhöht, wenn auch in geringem

Maße, durch die Arbeit des Fächelns; und doch die angenehme

Kühlung. Sie wird allein dadurch hervorgerufen, daß die Wärme

der die Haut berührenden Luftoberfläche sich der allgemeinen

Zimmerwärme nähert, sich also von der Wärme der Hautoberfläche

entfernt.

Die übeln Erkältungsfolgen des „Zuges“ sind

ebenfalls hierdurch erklärt.

Zwischen den beiden Grenzfällen – vollständig ruhender

Luft und unendlich rasch bewegter Luft – welche niemals

in Wirklichkeit erreicht werden können, befindet sich nun eine

unendliche Zahl von Zuständen, die entweder dem einen oder dem

andern Grenzzustande näher liegen. Wir rechnen mit in der Mitte

liegenden Fällen, weil uns noch nicht die genügenden

Versuchsergebnisse vorliegen, um richtig rechnen zu können; wir

nehmen durchschnittliche Werthe, obgleich dieselben

außerordentlich von denjenigen Grenzwerthen abweichen, die in

der Wirklichkeit vorkommen. Dies ist vielfach Ursache gewesen,

daß Praktiker jede Rechnung als unzutreffend und nutzlos

verwarfen, oder sich doch mit wenig entsprechenden

Faustrechnungen begnügten.

Wie erwähnt, kennen wir die einschlagenden Gesetze noch nicht

genügend, um sie unmittelbar den Formeln einzuverleiben, welche

wir zur Berechnung von Beheizungskörpern benutzen. Es ist das

die zweite sehr fühlbare Schwäche der gegenwärtigen

Beheizungstechnik, welche aber eine Berücksichtigung der

betreffenden Vorgänge nicht ausschließt, wenn diese

Inbetrachtnahmen auch nur den Werth von Schätzungen haben.

Die mehrerwähnte Bewegung der Luft kann hervorgehen aus irgend

einer äußern Ursache, oder sie kann entstehen aus dem hier zu

behandelnden Vorgange selbst, nämlich aus der stattfindenden

Wärmeübertragung.

Durch jede Temperaturänderung der Luft oder der Rauchgase wird

deren Gewicht verändert. Dies ist die Quelle der Bewegung,

welche uns durch den letztgenannten Vorgang geboten wird. Jede

Wärmeentziehung veranlaßt das Bestreben des Niedersinkens, jede

Wärmezunahme dasjenige des Steigens. Eine nach unten gerichtete

wagrechte Wandfläche ist daher wenig geeignet, Wärme an die Luft

abzugeben, Wohl aber zur Wärmeaufnahme. Eine derartige nach oben

gerichtete Fläche verhält sich grade umgekehrt. Aufrechte

Flächen sind zu beiden Vorgängen gleich gut tauglich; der

Luftwechsel an denselben ist ein solcher, welcher zwischen den

beiden vorhin genannten, dem günstigen, bezieh. ungünstigen

liegt.

Flächen, welche durch ihre Nachbarschaft gegen wirksame Bespülung

durch Wärme abgebende, oder Wärme aufnehmende Gase geschützt

werden, sind für unsere Zwecke nicht geeignet, soweit es sich um

möglichst rasche Wärmeüberführung handelt; sie sind uns aber

erwünscht, wenn eine rasche Wärme-Abgabe oder Aufnahme

verhindert werden soll.

Bezüglich der aufrechten Wärmeübertragungswände ist noch auf

folgende Verschiedenheiten aufmerksam zu machen. Es ist entweder

möglich, die Wärme abgebenden Gase aufwärts oder abwärts zu

führen. In ersterm Falle werden die abgekühlten Gase, vermöge

ihres Bestrebens nach unten zu sinken, der vorgeschriebenen

Bewegung entgegen wirken; sie werden nur in dem Maße an der nach

oben gerichteten Bewegung theilnehmen, als sie von den noch

nicht abgekühlten Gasen mitgerissen werden. Sie bleiben also so

lange als möglich zurück.

Die heißern Gase suchen natürlich auf dem bequemsten Wege nach

oben zu gelangen; letzterer liegt aber offenbar nicht an der

Wärmeübergangsfläche, weil hier nicht allein die Reibung an der

betreffenden Fläche, sondern auch die am meisten abgekühlten

Gase entgegen wirken; er befindet sich vielmehr in einiger

Entfernung von der Berührungsfläche und, sofern die

Berührungsfläche die Wärme abgebenden Gase schachtförmig

umschließt, in der Mitte dieses Schachtes. In dieser Mitte

herrscht die höhere, an der Berührungsfläche eine wesentlich

niedrigere Temperatur.

Bewegen sich dagegen die Wärme abgebenden Gase abwärts, so sind

es die am meisten abgekühlten, welche vorzueilen suchen, während

die heißeren zurückbleiben – nicht aber wegen der

Widerstände, sondern auf Grund der natürlichen Ausgleichung der

Gewichte. In diesem Falle wird demnach die Oberflächenwärme in

ein und derselben wagrechten Ebene um weniger abweichen von der

Wärme der Luft in der Mitte des etwaigen Schachtes, und zwar

werden sich die beiden Temperaturen um so näher

stehen, je rascher sich die Gase bewegen, d.h. je enger der

Schacht ist.

Sobald die Rauchgase durch nahezu wagrechte Röhren strömen, wird

eine verschiedene Wärmeabgabe an der Umfläche derselben

stattfinden, entsprechend dem früher Gesagten. Die

Verschiedenheit wird noch dadurch verstärkt, daß die kältern

Gase die untern, die wärmeren dagegen die obere Fläche

berühren.

Endlich ist noch der Fall in Betracht zu ziehen, daß die Gase

durch Biegungen oder scharfe Kröpfungen u. dgl. ihrer Wege zu

lebhaften Wirbelungen veranlaßt werden. Es mischen sich dann

fortwährend die abgekühlten Gase mit den heißeren, so daß die

Berührungsfläche in rascher Weise mit neuen Wärmemengen versehen

wird.

Sobald die Wand Wärme abgeben soll, so sind die Vorgänge nach dem

vorhin Gesagten leicht entsprechend umzulegen.

Würde man nur das Bestreben haben, möglichst viel Wärme zu

übertragen, so würde man leicht die Wahl über die zweckmäßigste

Lage der Heizfläche treffen können. Man wünscht aber, so lange

die Gase sehr heiß sind, eine verhältnißmäßig langsame

Ueberführung der Wärme, um eine zu starke Erwärmung der

Heizflächen zu verhindern; man wünscht später eine möglichst

rasche Leitung, um an Oberfläche und Raum zu sparen. Bei einer

guten Verbrennung wird unter allen Umständen ein so hoher

Wärmegrad in dem Verbrennungsraum entstehen, daß gewöhnliche

Metallwände, die denselben unmittelbar einschließen, glühend

werden. Man hat hier besondere Mittel anzuwenden, um das

Erglühen zu verhüten.

Diese kurzen allgemeinen Betrachtungen mußten wir hier

einschalten, da wir uns bezüglich derselben auf keine

Veröffentlichung beziehen konnten, auch die Kenntniß der

allgemeinen Bedingungen für eine vortheilhafte Wärmeüberführung

noch nicht in so weite Kreise gedrungen ist, um sie als bekannt

voraussetzen zu dürfen.

Gehen wir nun zu der Besprechung der einzelnen Heizkörper in

Bezug auf deren Heizflächen über. Zunächst mag von den Verfahren

die Rede sein, das Erglühen der Wände zu verhüten.

Einige Feuerungseinrichtungen lassen keine besonderen

Vorkehrungen in dieser Hinsicht erkennen. So z.B. diejenige des

Ventilationskamms von Joh. Georg Bodemer in Zschopau, welchen die Figuren

53 bis 56 Taf.

III [c.d/2] wiedergeben. Der

Brennstoff stützt sich auf wagrechte Stäbe r (Fig. 53

und 54) und

lehnt sich theils an die von Luft durchströmten Röhren i, theils an die diese umschließende

gußeiserne Wand, welche in den Figuren

53 und 54

geschnitten zu sehen ist. Wenn nicht durch die große

Kaminöffnung so viel Luft einströmt, daß ein bedeutender

Luftüberschuß eintritt, so ist ein Erglühen der Röhren i und der bezeichneten Rückwand nicht zu

vermeiden, wenn auch durch Strahlung ein Theil der Wärme dem

Feuer entzogen und dem zu beheizenden Raume zugeführt wird.

Der Ofen zur Beheizung von Eisenbahnwagen, welcher von der

„Schweizerischen Industriegesellschaft“ in

Neuhausen ausgestellt war – ein niedriger Füllofen, in

einfachem Schacht bestehend – hat besonders dicke

Wandungen. Hierdurch ist ein Glühendwerden der Außenflächen des

Heizschachtes zu verhüten, wenn die Maßverhältnisse passend

gewählt werden.

An dieser Stelle müssen wir eines Mittels gedenken, welches sehr

geeignet ist, den in Rede stehenden Uebelstand zu heben. Bei dem

Bodemer'schen Kamin wurde darauf hingewiesen, daß durch

entsprechenden Ueberschuß von Luft die Temperatur des

Verbrennungsraumes genügend herabgedrückt werden könne, um eine

zu große Erwärmung der Heizflächen zu vermeiden. Dieses

Verfahren ist indessen nur zu rechtfertigen, wenn der

betreffende Luftüberschuß durch die verdorbene Luft des Zimmers

gebildet wird, die einer Erwärmung bedarf, um die erforderliche

Kraft zu ihrer Bewegung zu gewinnen. Soll dagegen die

entwickelte Wärme in erster Linie zur Erwärmung unter

Vermittlung der Ofenwände dienen, so ist jenes Verfahren nicht

zulässig. Man kann statt dessen eine rasche Abführung der Wärme,

also eine Herabdrückung der Temperatur im Feuerraum hervorrufen,

durch verhältnißmäßig große Wärme abgebende Flächen. Dies

scheint bei dem genannten Ofen der „Schweizerischen

Industriegesellschaft“ beabsichtigt zu sein, indem

der äußere Durchmesser des betreffenden Feuerschachtes im

Verhältniß zur Wärmeentwicklung ein sehr großer ist, wodurch der

günstige Einfluß der dicken Wandungen wesentlich unterstützt

wird.

In ausgeprägtester Weise ist von dem bezeichneten Verfahren

Gebrauch gemacht bei den ausgestellten amerikanischen Oefen,

welche bereits in diesem Journal (*1877 225 203)

ausführlich beschrieben und abgebildet sind. Wir machen auf die

Bauchform in Höhe des Feuerraumes besonders aufmerksam, welche

fast den dreifachen Durchmesser des Feuers hat (vgl. Fig. 76 S. 118). Sie führt große

Wärmemengen sofort ab, mindert dadurch also die Temperatur

entsprechend. Durch die eigenthümliche Anordnung des

Ofenobertheiles wird die in Rede stehende Oberfläche in

sinnreicher Weise vergrößert. Der Raum zwischen Kohlenschacht

und Ofenwand ist sehr eng, so daß die aufsteigenden heißen Gase

sich gradezu mischen müssen mit den niedersinkenden, bereits abgekühlten Gasen.

Fig. 76., Bd. 226, S. 118

Hierdurch wird die Trommelfläche des

Oberofens zur Abführung der Wärme herangezogen, bevor die

Gase an den Flächen vorbeistreifen, also ihre Wärme

unmittelbar übertragen. Bei diesem Vorgange im Oberofen

spielt noch die oben hervorgehobene, beim Aufsteigen der

Wärme abgebenden Gase eintretende Erscheinung eine gewisse

Rolle. Die Wand des Kohlenschachtes führt keine Wärme ab; an

ihrer Oberfläche können daher die Gase keine Abkühlung

erfahren, werden also hier emporsteigen, während, soweit

nicht die bereits erwähnte Mischung eintritt, die

abgekühlten Gase längs der innern Oberfläche

niedersinken.

Fig. 59., Bd. 226, S. 118

An diese Verfahren schließen sich zunächst die Versuche,

durch besondere Vergrößerung der sonst wie immer

ausgeführten Wandungen der Feuerstelle solche Wärmemengen

abzuführen, daß ein Glühendwerden derselben verhütet wird.

Dies geschieht durch Anbringen von Rippen auf der Wärme

abgebenden Oberfläche, welchem Verfahren unserer Ansicht

nach eine zu große Bedeutung beigelegt wird. Wir hatten

Gelegenheit, genaue vergleichende Versuche anzustellen

bezüglich der Wärmeabgabe lothrechter gußeiserner Röhren von

80mm innerem,

100mm äußerem

Durchmesser, mit glatten Wandungen sowohl, als auch mit

angegossenen Rippen, wie im Querschnitt Figur 59 zeigt.

Es ergab sich, daß trotz der

verhältnißmäßig günstigen Lage der Rippenflächen in Bezug

auf Strahlung die Wärmeabgabe des gerippten Rohres sich zu

derjenigen des glatten Rohres nur verhielt wie 25,8 : 16,3.

Sobald die Rippen fast parallel zu einander sind, wird

dieses Verhältniß ungünstiger sein, da sich die Flächen

gegenseitig bestrahlen. Trotzdem ist etwas zu erreichen, und

das Verfahren deshalb nicht zu verwerfen zum Zweck, die zu

große Erwärmung der Heizflächen zu verhüten.

Die ausgestellten Meidinger-Oefen sind nur durch das angegebene

Mittel geschützt, ebenso der Kammofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“, Fig. 5

Taf. I [c/1], der Mantelofen von

Friedr. und John Röbbelen, Fig. 60 bis 62 (S. 124), der „Pfälzer-Ofen“,

Fig. 49 Taf. I [d/4]. Wir

wissen aus Beobachtungen – wenigstens soweit es den

Meidinger-Ofen betrifft – daß die Rippen nur so lange

gegen das Glühen schützen, als durch aufmerksames Behandeln

eine zu große Wärmeentwicklung verhütet wird.

Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 38

bis 40 Taf. I

[a/4]) verbinden die gerippte, oder

besser gesagt gefaltete und gerippte Fläche mit dem Verfahren,

welches bei dem Ofen von Perry und

Comp. (Figur

76) in so glücklicher Weise angewendet ist, indem sie die

zunächst in Frage kommende Heizfläche sehr groß machen. Die

Wandung des Feuerraumes soll keine Wärme an die Luft abführen,

sie leitet dieselbe lediglich den bereits mehr oder weniger

abgekühlten Feuergasen des untern Theiles vom Ofen zu.

Ein anderer Theil der Wärme des Feuerraumes wird durch Strahlung

an die gefaltete und gerippte dachförmige Deckplatte des Ofens

abgegeben, gegen welche die durch erwähnte beide Vorgänge

entsprechend abgekühlten Feuergase zunächst stoßen; es muß als

Fehler bezeichnet werden, daß die Deckplatte die genannten

beiden Zwecke erfüllen soll, sowohl die strahlende Wärme des

Feuers, als auch die leitende Wärme der heißesten Gase so rasch

überzuführen, wie erforderlich ist, um ein Erglühen zu

verhindern. Ob die Deckplatte diesen Ansprüchen unter allen

Umständen zu genügen vermag, erscheint uns fraglich, wenngleich

wir dem sonstigen leitenden Gedanken dieser Anordnung unsere

Anerkennung nicht versagen können.

Blazicek (Fig. 9

Taf. I [b/4]) und Möhrlin (Fig. 10

und 11 Taf. I

[d/1]) leiten einen Theil der Wärme

des Feuerraumes derjenigen Luft zu, welche zur fernern Speisung

des Feuers dient. Hierdurch kann nur dann eine Abkühlung des

Feuerraumes stattfinden, wenn Luft im Ueberschuß zugeführt wird.

Ein Theil der Wärme wird durch Leitung, ein Theil durch

Strahlung der eigentlichen Ofenwandung, deren Oberfläche mit

Rippen versehen ist, zugeführt, und zwar offenbar in so milder

Weise, daß die Temperatur der Ofenoberfläche wahrscheinlich an

keiner Stelle über 500° steigen wird, sofern die Gase bis

zur Berührung mit weniger geschützten Flächen die erforderliche

Wärmemenge verloren haben. Dies scheint uns aber deshalb nicht

immer der Fall zu sein, weil bei Möhrlin sowohl, als auch bei Blazicek die Feuergase bald nach Verlassen des Feuerraumes

gegen Kanten l zu stoßen

Veranlassung haben, also dort eine lebhaftere Wärmeabgabe an die

betreffende Wand stattfindet, ohne daß dieselbe befähigt ist,

die aufgenommene Wärme entsprechend rasch abzugeben.

Das am meisten verbreitete Verfahren, die den Feuerraum

bildenden, bezieh. demselben zunächst liegenden Wände so

herzustellen, daß ihre der zu erwärmenden Luft zugekehrte

Oberfläche nicht überhitzt wird, besteht in dem

Verkleiden mit Mauerwerk und zwar, da die in Frage kommenden

Massen nur geringe sind, also der Preis keine Rolle spielt, mit

Chamottemauerwerk. Nur ist die Ausdehnung und die Art dieses

Mauerwerkes sehr verschieden.

Kniebandel und Wegener in Berlin haben an den beiden von ihnen

ausgestellten Oefen einen verhältnißmäßig großen liegenden

Feuerkasten angewendet. Die horizontale Kohlenrast nimmt kaum

ein Viertheil der Länge des genannten Kastens ein. Der Kasten

ist vollständig mit Chamottemauerwerk ausgefüttert, welches

– außer an den Ecken – an mehreren Stellen durch

Quermauern gestützt ist. Von der Rast aus bildet die erste

Querwand die Feuerbrücke, unter welcher eine große

Reinigungsöffnung ausgespart ist; die zweite und nach Umständen

die dritte Querwand sind mit zahlreichen Löchern versehen, um

die Rauchgase zu vertheilen, wie der Aussteller angab; die

letzte Querwand schließt oben dicht an die Decke, ist an sich

dicht und läßt über dem Boden einen breiten Spalt frei, durch

welchen die Rauchgase in die hintere Abtheilung des Feuerkastens

gelangen, der in seiner Decke zwei Oeffnungen zur Weiterleitung

der Gase hat. Der Kasten ist aus zusammengeschraubten, glatten

Gußeisenplatten gebildet. Der Kasten soll den Gasen einen

wesentlichen Theil der Wärme entziehen. Um dies zu sichern,

können nur die am wenigsten warmen Gase den Kasten verlassen.

Bis zu dem betreffenden Spalt werden aber die Gase zu vielfachen

Wirbelungen veranlaßt, so daß sie lebhaft an den Wänden

spülen.

Wir glauben, daß der beabsichtigte Zweck erreicht wird, und haben

nur das Bedenken – wie bei allen Chamotteauskleidungen

– daß häufige, nicht bequem sichtbare Ausbesserungen

erforderlich werden.

Emil Kelling hat den Feuerraum C, den Schacht D, den Vertheilungscanal E und

die obern Heizrohre F seines Ofens

(Fig. 45

bis 48 Taf.

III [a.c/4]) in abnehmender Stärke

mit Chamotte ausgefüttert. Ebenso Friedr. und John Röbbelen in dem Ofen, welchen die Figuren 73 bis 75 Taf.

III [b/2] darstellen. Der in Fig.

50 und 51 Taf. I

[c/3] skizzirte Ofen derselben

Aussteller ist bis zum Vertheilungscanal E mit Chamotte ausgekleidet.

Dieses Verfahren wird einem Erglühen bestimmt vorbeugen, wenn es

gelingt, die Auskleidung gleichförmig und sicher an den

Wandungen zu befestigen, was uns aber, so weit es den Canal E und die Röhren F betrifft, schwierig zu sein scheint. Man kann zu

einzelnen Stellen nur schwer gelangen, oder doch wenigstens

dieselben nicht auf die Güte der Ausführung prüfen. Außerdem

müssen wir das Bedenken hegen, daß entweder durch ungeschickte

Handhabung der Putzbürste, oder durch die verschiedene

Ausdehnung von Stein und Metall, oder durch beides

gemeinschaftlich, die Auskleidung abgelöst und so die

betreffenden Wandflächen entblöst werden, ohne daß eine

Möglichkeit vorläge, den Zustand bequem zu erkennen.

Viele der ausgestellten Oefen sind in weit geringerer Ausdehnung

ausgefüttert. So der große Ofen von Krigar und Ihssen (Fig.

19 bis 22 Taf.

II [a.c/1]), bei welchem nur der

aufrechte Heizschacht an seinen Umfassungswänden und seiner

Decke mit Mauerwerk geschützt ist. Der obere Vertheilungscanal

f ist an seiner obern, dem Erglühen

zunächst ausgesetzten Fläche dadurch an unangenehmen Einfluß auf

die erwärmte Luft gehindert, daß dieselbe mit einer

Sandschüttung – in Figur 19

im Durchnitt sichtbar – bedeckt ist. Wenn dieser Schutz

hier nicht in so ausgedehntem Maße vorhanden ist als bei Kelling und Röbbelen, so ist er leichter nachzusehen und

auszubessern.

Reinhardt's Ofen (Fig. 34

bis 37 Taf.

II [b.c/3]) ist nur in seinem

Feuerschacht C ausgemauert; der Hals

D und das Vertheilungsrohr E sind in starkem Eisen gegossen und mit

Rippen versehen, wie es auch bei den Heizrohren F an deren oben liegenden Hälfte der

Fall ist.

Wenn wir bei den Krigar und Ihssen'schen Oefen die Rippen bis jetzt

nicht genannt haben, so geschah dies, weil wir nicht besorgten,

dieselben würden für den ihnen zufallenden Antheil an der hier

in Rede stehenden Wirkung ungenügend sein.

Bei dem Reinhardt'schen großen Ofen

müssen dagegen die Rippen hervorgehoben werden, da denselben

augenscheinlich eine große Aufgabe gestellt ist, indem die

verhältnißmäßig wenig abgekühlten Gase an den krummen Flächen

des Halses D und des

Vertheilungsrohres E lebhaft spülen,

und außerdem die Decke von D die

Strahlung des Feuers auszuhalten hat. Es soll daher in einzelnen

Fällen diese gewölbte Decke – trotz der Rippen –

bis zum Glühen erwärmt worden sein.

Vergleichen wir hiermit den sogen. Schachtofen von Kaiserslautern

(Fig. 1 und 2 Taf. I

[a/1]), so müssen wir denselben als

günstiger gestaltet bezeichnen. Zunächst ist die Decke von D in verhältnißmäßig größerer Höhe über

dem Feuer angebracht, die strahlende Wärme des letztern also

nicht so einflußreich. Ferner ist die Fläche, längs welcher die

Feuergase strömen, bevor sie die Decke erreichen, im Verhältniß

größer. Diese Fläche liegt aber, bis auf die – in unserer

Figur 1 – rechts liegenden Kanten des

Zwischenstückes E, günstiger als die

betreffenden Flächen des Reinhardt'schen Ofens. Wie früher des

Weitern aus einander gesetzt wurde, findet eine abwärts

gerichtete Strömung an der Innenfläche des Feuerschachtes statt,

welche allerdings von der Strömung der Feuergase fortwährend

gestört wird. Diese niederwärts gerichtete Strömung wirkt

entschieden schützend auf die Flächen, zumal dieselben glatt

sind. Nur sind wir besorgt, ob der Flächentheil i des Ofenstückes D hierdurch genügend geschützt wird, um so mehr als die

Wärmeabführung von der Außenfläche von i bei etwas gehemmter Luftbewegung keine günstige genannt

werden kann.

Der Musgrave'sche Ofen (Fig.

8 Taf. I [b.c/1]) ist in

seinem Füll- und Feuerschacht ausgefüttert. So lange das Feuer

bei der Rast brennt, wie in der Skizze angegeben, wird die

Ausfütterung genügen. Brennt indessen das Feuer auf dem

Brennstoff in lebhafter Weise – was leicht eintreten

kann, wenn man gasende Kohlen verwendet – so dürften

sowohl der bewegliche Deckel c, als

auch die feste Decke d zu stark

erhitzt werden.

Die große Zahl der mit Halbfüllfeuerung ausgestatteten Oefen der

Ausstellung ist in der Weise ausgemauert, oder mit besonders

geformten Steinen ausgesetzt, wie es aus den Figuren

23 bis 33 Taf.

II an den von Krigar und Ihssen ausgestellten Oefen der Fall ist.

Man findet es hier genügend, nur den eigentlichen Feuerkasten,

höchstens aber noch einen kurzen Theil des diesem folgenden

Heizcanales auszufüttern. Auch der große, von der

„Berliner Actiengesellschaft für Central-Heizungs,

Wasser- und Gasanlagen“ ausgestellte blecherne Ofen,

dessen Feuerung der Meidinger'schen sehr ähnlich ist, sowie der

große, mit vier Feuerungen versehene Kirchenofen von Schuldt in Altona zeigen Ausfütterung

ähnlicher Beschränkung.

Es ist anzunehmen, daß dieser Schutz genügt, da bei kleinen

Feuerungen die Umfläche, also die Wärme abgebende Fläche des

Feuerraumes verhältnißmäßig größer zu sein pflegt als bei

größeren, daher die entwickelte Wärme mehr Gelegenheit hat,

durch die verkleideten Wände in genügender Menge zu

entweichen.

Interessant, und vielleicht einer weitern Ausbildung fähig, ist

der in einer Kelling'schen

Ofenzeichnung hervortretende Gedanke, die heißen Rauchgase durch

einen Wasserkessel streichen zu lassen, um ihnen hier einen

Theil ihrer Wärme zu nehmen.

Bevor wir zur Besprechung des durchschlagendsten Mittels

übergehen, eine nur mäßige Temperatur der Wärme abgebenden

Fläche zu gestatten – wir meinen die Wasser- und

Dampfheizungen – wollen wir die Heizflächen in Bezug auf

ihre Wärmeabgabe an die Luft besprechen.

Die Wirksamkeit der Flächen in ihren verschiedenen Lagen und

ihrer Benutzungsart ist früher allgemein behandelt, so daß wir

hier, da von einem Erglühen der Wände nicht mehr die Rede ist,

ohne weiters den Satz aussprechen dürfen: „Es sollen

die Wände so gelegt werden, daß der Rauch bequem nach unten

sinken, die erwärmte Luft ungehindert nach oben sich bewegen

kann, so weit nicht besondere Verhältnisse ein Anderes

nothwendig machen.“ Da, abgesehen von der

Wirkungsweise der Heizflächen, die Abführung des Rauches am

niedrigsten Punkte des Ofens zweckmäßig ist, so ist zu erwarten,

daß jene Abwärtsführung des Rauches in der Regel angewendet

wird.

In dieser Hinsicht zeichnen sich aus, die großen Oefen vom

„Eisenwerk Kaiserslautern“ (Fig. 1 und

2 Taf. I [a/1]), von Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 38

bis 42 Taf. I

[a/3]) und von Krigar und Ihssen (Fig.

19 bis 22 Taf.

II [a.c/1]). Der Kaiserslautener,

wie auch der Krigar und Ihssen'sche Ofen haben nur einen

Bruchtheil ungünstig liegender Flächen; bei dem Weibel und

Briquet'schen Ofen ist die einzige ungünstige Fläche der

Ofenboden i.

Der Ofen von Möhrlin (Fig. 10

und 11 Taf. I

[d/1]) erscheint in der betrachteten

Richtung ebenfalls zweckmäßig angeordnet. Der durch den

wagrechten Hals D strömende Rauch

vertheilt sich im Kasten E auf die

vier Schächte F, sinkt in diesen

nieder und entweicht bei i nach dem

Schornstein. Die Luft macht den entgegengesetzten Weg; sie kann

aber, so weit sie innerhalb der vier Schächte F emporstieg, oben nur schwer

entweichen. Warum ist der Kasten E

nicht ebenso wie der Unterkasten G

in der Mitte durchbrochen, um der Luft einen angemessenen Weg zu

bieten?

Weniger günstig, aber noch im Sinne der obigen Gesetze

angeordnet, sind die Röhrenheizflächen des Reinhardt'schen großen Ofens (Fig. 34

und 37 Taf.

II [b.c/3]), des Kelling'schen Ofens (Fig. 45

bis 48 Taf.

III [a.c/4]) und des nur in

Zeichnung ausgestellten Röbbelen'schen Ofens (Fig. 73

bis 75 Taf.

III [b/2]). Die liegenden Röhren

dieser Oefen können ihre Flächen nicht vollständig verwerthen,

indem der untere Bogen derselben verhältnißmäßig wenig Wärme

zugeführt erhält und – bei Reinhardt und bei Kelling

– auch nur im geringen Maße von der zu erwärmenden Luft

bespült werden kann.

Mangelhafter ist die Röhrenanordnung bei den großen Oefen von Kniebandel und Wegner, welche nicht allein an dem genannten Uebelstande

leiden, sondern durch welche die Rauchgase nach oben steigend

strömen. Der Grund dieser als fehlerhaft zu bezeichnenden

Anordnung ist in dem Raumerforderniß des Feuerkastens zu finden,

welcher, wie früher angegeben, sehr vortheilhaft in

Bezug auf Verhütung des Erglühens der Wandungen, aber deshalb

sehr groß ist. Wollte man die Heizröhren in absteigender Folge

legen, so würde der ganze Ofen ziemliche Breite erfordern.

Oefen für Sammelheizungen lassen sich im allgemeinen leichter

nach den Forderungen der Zweckmäßigkeit in Bezug auf die einem

Ofen eigentlich zu stellende Aufgabe anordnen, als es bei

Einzelheizungen der Fall ist. Bei letztern spielen Raumersparniß

und geschmackvolle Formen eine solche Rolle, daß vielfach nicht

die einfachen Regeln angewendet werden können. Um so mehr ist es

anzuerkennen, wenn wenigstens Bemühungen vorliegen, die

letztgenannten möglichst geltend zu machen.

In dieser Hinsicht haben wir des größten Theiles der Oefen mit

Halbfüllfeuerung zu gedenken, deren Heizflächen entweder in der

Weise angeordnet sind, wie die Figuren

29 bis 31 Taf.

II [d/1] erkennen lassen, oder in

der Art auf einander folgen, wie die Figuren

13 und 14 Taf. I

[b/4] zeigen. Die erstere

zweckmäßigere, aber nur bei Oefen einiger Größe anwendbare

Anordnung besteht darin, daß die Rauchgase in dem Schacht B (Fig. 29

und 31) empor

steigen, oben durch zwei schmale Canäle an dem Luftschacht C vorbeiziehen und nunmehr in abwärts

gehender Richtung D durchstreichen,

um die zum Schornstein führende Oeffnung E zu erreichen. Die andere in Fig. 13

und 14

wiedergegebene Art ist insofern unvollkommener, als die zwischen

B und D

befindliche Scheidewand für die Wärmeabgabe werthlos ist.

Fig. 60., Bd. 226, S. 124

Fig. 61., Bd. 226, S. 124

Fig. 62., Bd. 226, S. 124

In ähnlicher Weise findet die Rauchführung im Röbbelen'schen Ofen (Fig. 60 bis 62) statt. Der Rauch steigt von der Feuerstelle A aus in dem Mittelschacht B empor, überschreitet die B von D, D

trennenden Wände und steigt durch die beiden Schächte D hinab in den Raum, von welchem er

durch die Oeffnung E in den

Schornstein gelangt.

Neben der sinnreichen Anordnung der Heizungsflächen des Ofens von

Perry und Comp. von welcher oben schon mehrfach die Rede war, nennen

wir hier als bemerkenswerth die von Krigar und Ihssen an mehreren

ihrer Oefen angewendete Art, welche aus den Figuren

23 bis 28, 32 und 33 Taf.

II zu erkennen ist. Die Feuergase steigen von dem Raum A in den Heizschacht B. Da – wie früher hervorgehoben

wurde – die heißesten Gase in der Mitte von B emporsteigen, während die Heizflächen

durch niederfallende, abgekühlte Gase gewissermaßen lahm gelegt

werden, sofern beide Strömungen nicht nahe genug geführt werden,

um Wirbelungen zu veranlassen, so haben die Hersteller den

Schacht B durch eine Platte

geschlossen, durch welche die Rauchgase nur vermöge der Röhren

C, die in der Nähe der Heizflächen

liegen, nach D entweichen können.

Hierdurch werden die heißen Gase gezwungen, sich im obern Theil

von B den Wandungen mehr zu nähern,

also eine lebhaftere Erwärmung derselben zu veranlassen, während

die Wandungen des untern Theiles von B durch die weniger in ihrer abwärts gerichteten Bewegung

gestörten Gase gegen zu starke Erwärmung geschützt werden.

Wir erinnern daran, über ein ähnliches Bestreben in diesem

Journal, 1876 222 5 berichtet zu

haben.

Die genannte Wirkung würde erreicht werden durch das Anbringen

von Löchern. Es ist daher der Grund für die Verwendung von

Röhren C noch zu nennen. Derselbe

dürfte darin zu finden sein, daß man in der Höhe von C eine lebhafte Wirbelung der Heizgase

veranlassen will. Indem die Gase mit einer gewissen

Geschwindigkeit den Röhren C

zuströmen, werden gewisse Mengen an C vorbeistreifen, sich an der Platte stoßen und so den

beabsichtigten Zweck erfüllen. Von D

aus wird der Rauch nach E

zusammengezogen, was abermals zu Wirbelungen Veranlassung gibt.

Dieser Anordnung ist jedenfalls, wie seiner Zeit der in Bd. 222

S. 5 erwähnten, der Vorwurf einer verhältnißmäßig unbequemen

Reinigung zu machen.

Dies ist noch in höherem Maße der Fall bei dem in Zeichnung

ausgestellten Ofen von Ladislaus Fescl in Budapest, in welchem die Wirbelungen

hervorgerufen werden durch abwechselnd rechts und links in dem

aufrechten Heizrohr angebrachte wagrechte Platten, die nur einen

Theil des Rohrquerschnittes freilassen. Der genannte Ofen hat

die Nachtheile, aber nicht die Vortheile des sog. Etagen- oder

Durchsichtsofens.

Eine eigenthümliche Anordnung zeigt ein hübscher Ofen von Geiseler in Berlin. Der unten

ausgemauerte, trommelförmige Schacht ist oben durch eine

Halbkugel geschlossen. Seitwärts, etwa 200mm unter dem Mittelpunkt

der Halbkugel, entweicht der Rauch direct in den Schornstein.

Die Einrichtung erinnert an ältere Kanonenöfen, sowie an den

Ofen von Gurney (1876 222 5).

Blaziceck (Fig. 9

Taf. I [b/4]) sucht den Rauchgasen

die Wärme dadurch zu entziehen, daß er sie schließlich durch

einen aus Röhren gebildeten, mit vielen Winkeln versehenen Kopf

D führt.

Meidinger und jene Aussteller, welche

seine Oefen nachbauen, begnügen sich mit der Wärmeabgabe, welche

in dem eigentlichen Heizschacht stattfindet, indem sie den Rauch

aus dem obern Theile desselben ohne weiters abführen. Aehnlich

ist es bei dem Pfälzer Ofen, Fig. 49

Taf. I [d/4]. Diese Art genügt, so

lange eine mäßige Wärmeentwicklung, also eine mittlere

Verbrennung stattfindet. Bei heftigem Feuer entweichen die

Feuergase wenig ausgenutzt in den Schornstein.

Einige Worte verdient noch die Anbringung von Rippen an der

Heizoberfläche, behufs Vergrößerung derselben. Bei Besprechung

der Verfahren, das Erglühen der Wände unmöglich zu machen, hoben

wir schon hervor, daß der Erfolg der Rippen nur ein mäßiger

sei.

Berechnet man nach den günstigen Verhältnissen der Figur 59 S. 118 die erforderliche

Eisenmenge für das gerippte und für das glatte Rohr und

vergleicht damit das Verhältniß der Wärmeabgabe, welches wir

weiter oben nannten, so kommt man zu dem Ergebniß, daß eine

größere Eisenmenge erforderlich ist, um eine gewisse Wärmemenge

zu übertragen bei Anwendung des gerippten Rohres, als bei

Anwendung des glatten Rohres. Wie vielmehr wird dies der Fall

sein, wenn die Rippen gleichlaufend, oder gar wenn dieselben

angeschraubt sind, wie es die Wasserheizungs-Rippenrohröfen der

„Berliner Actiengesellschaft für Centralheizungs-,

Wasser- und Gasanlagen“ zeigten! Der angegebene

Beweggrund für diese Anordnung, eine Möglichkeit zur

Ausgleichung von „Rechenfehlern“ zu haben,

scheint uns der Sache würdig zu sein.

Immerhin ist die Anbringung von Rippen, obgleich sie keine

Ersparung zur Folge hat, in einzelnen Fällen gerechtfertigt,

wenn nämlich im kleinen Raum eine recht große Heizfläche

angebracht werden soll, oder wenn – aus

Gesundheitsrücksichten – die Wärme der Heizflächen eine

möglichst geringe sein soll, wobei wir ausdrücklich daran

erinnern, daß der Werth der Rippen für die Außenflächen der

Heizkasten nebst Zubehör früher besprochen ist.

Die Anwendung der gerippten Oberflächen an verschiedenen Oefen

ist

in den diesem Berichte beigegebenen Figuren genügend zu

erkennen. Wir machen nur noch darauf aufmerksam, daß Krigar und Ihssen die Rippen etwas gegen die lothrechte Linie neigen

und in einzelnen Stücken anordnen, wie aus der linken Hälfte der

Figur 21 Taf. II [b/1] zu

sehen ist, während Musgrave und Comp. die Rippen zwar auch in geneigten

Linien anbringen, aber sie ununterbrochen über die Oberflächen

hinweggehen lassen. Man beabsichtigt durch diese geneigte Lage

ein Wirbeln der Luft längs der Heizflächen hervorzubringen. Wenn

dies bei der Krigar und Ihssen'schen Anordnung Aussicht hat,

verwirklicht zu werden, so ist es doch wenigstens die

Musgrave'sche Art ohne Erfolg.

Wir haben noch das Verfahren zu nennen, welches bei

ausschließlich steigenden Rauchwegen durch möglichste Länge

dieser Wege eine möglichst vollkommene Wärmeüberführung

anstrebt. Die schon angeführten Durchsichtsöfen gehören hierher,

ebenso der Kaminofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“ (Fig. 4 und

5 Taf. I [b.c/1]) und der

Kamin von Bodemer (Fig. 53

bis 56 Taf.

III [c.d/2]). Die beiden

letztgenannten Oefen sind offenbar, so weit es die Heizflächen

betrifft, unter dem zwingendem Einflusse der äußern Form

entstanden, weshalb keine zu hohen Forderungen in anderer

Richtung gestellt werden dürfen.

Der Wolpert'sche Centralheizungsofen,

welcher durch das „Eisenwerk

Kaiserslautern“ ausgestellt war, ist in seiner

hintern Abtheilung hauptsächlich aus aufrechten Röhren von

eiförmigem Querschnitt gebildet, welche trommelartig

zusammengestellt sind. Damit sich diese Röhren nicht gegenseitig

nutzlos bestrahlen, sind zwischen dieselben Bleche gestellt,

welche die strahlende Wärme aufnehmen und durch Leitung an die

vorbeistreichende Luft abgeben.

Unseres Wissens ist diese gewiß beachtungswerthe Art, die

Strahlung für die Erwärmung der Luft nutzbar zu machen, zuerst

von Wiman Vgl. Zeitschrift des Vereines

deutscher Ingenieure, 1871 Bd. 15 S. 679., in

Stockholm angewendet. – Sollte Dr. Wolpert schon vor 1868 jene

Anordnung getroffen haben, so bitten wir um Berichtigung.

– Sie hat Verwandschaft mit den Ummantelungen der Oefen,

namentlich der von Meidinger

angewendeten doppelten Ummantelung, die ebenfalls zu einer

zweckmäßigen Erweiterung der Wärme ableitenden Flächen

führt.

Wir beabsichtigten, eine Vergleichung der Rastflächen mit den

zugehörigen Heizflächen vorzunehmen, mußten aber hiervon

abstehen, theils weil es nicht möglich war, einigermaßen genaue

Maße zu erhalten – in der Ausstellung durfte natürlich weder

gemessen, noch gezeichnet werden – theils weil die

Heizflächen ihrer verschiedenen Lage nach zu ungleichwerthig

sind, und weil ebenso die Ansprüche, welche an die Leistung der

Rastflächen gestellt werden, zu sehr wechseln.

Wenn die Ansprüche an die Reinhaltung der Heizflächen bei

Zimmeröfen nicht sehr streng sein können, weil die Zugangswege

zum Innern der Rauchwege meistens so eng ausfallen, daß nur der

geschickte Arm eines Ofenreinigers hindurchzuschlüpfen vermag,

und die Oberfläche des Ofens gewöhnlich dem Auge zugänglich

genug ist, um zur Reinigung aufzufordern, so ist von den Oefen

für Sammelheizungen zu verlangen, daß sie bequem an den Innen-

und an den Außenflächen gereinigt werden können.

Was zunächst die Reinigung der Feuerseite, also das

„Ruhen“ anbetrifft, so ist besonders noch

die Forderung zu stellen, daß behufs derselben die Heizkammer

nicht betreten werden darf. Die betreffenden Gegenstände der

Brüsseler Ausstellung 1876 (vgl. Bd. 222 S. 4) gaben

Veranlassung zu tadelnder Bemerkung. Von den Sammelheizungsöfen

der Casseler Ausstellung war nur einer so unzweckmäßig

eingerichtet, daß nicht einmal die nothwendigste Rußung ohne

Besteigung der Heizkammer vorgenommen werden kann. Wir erwähnen

dieses Ofens daher weiter nicht und beginnen mit dem in dieser

Hinsicht nächst unbequemsten Ofen, um mit dem zweckmäßigsten zu

schließen.

Es ist zunächst der Ofen von Möhrlin

(Fig. 10

und 11 Taf. I

[d/1]) zu nennen. Der Schacht, in

welchem die Feuergase direct aufsteigen, bedarf keiner Rußung.

Das Rohr D ist leicht nach Wegnahme

der Deckel h₁ und d zu putzen. Die vollständige Reinigung

des Kastens E ist unmöglich, wenn

nicht dessen Deckel abgenommen wird; dasselbe gilt von den

Schächten F und dem Sammelkasten G, obgleich dieser durch das Rohr H₂ zugänglich gemacht ist. Diese

sämmtlichen Ofentheile sind nur mit Hilfe einer Bürste, welche

an einen biegsamen Stab gebunden ist, einigermaßen – gut

niemals – zu reinigen. Von einem Nachsehen, in welchem

Maße die Reinigung gelungen ist, kann gar nicht die Rede

sein.

Die beiden wagrechten Canäle des großen Ofens von Krigar und Ihssen (Fig. 19

bis 22 Taf.

II [a.c/1]) lassen sich einigermaßen

bequem putzen, die sämmtlichen aufrechten Kasten oder

„Flaschen“ dagegen in befriedigender Weise

nur nach Wegnahme der Deckel des obern wagrechten Canales, also

nach Betreten der Heizkammer seitens des betreffenden Arbeiters.

Unseres Wissens soll daher auf das Rußen dieser Flaschen

verzichtet werden.

Die Canäle und Röhren des Kelling'schen Ofens (Fig. 45

und 48 Taf.

III [a.c/4]) sind nach Wegnahme der

betreffenden Reinigungsdeckel bequem zu reinigen, bis auf die

Verbindungsstutzen, zu welchen man theilweise nicht gelangen

kann; sie sind auch unter Zuhilfenahme eines an eine Stange

gebundenen Lichtes auf ihre Reinheit zu prüfen.

Die Röhren und kastenförmigen Theile der Oefen von Reinhardt (Fig. 34

bis 37 Taf.

II [b.c/3]), von Röbbelen (Fig. 73

bis 75 Taf.

III [b/2]) und von Kniebandel und Wegener sind insofern vortheilhafter in Bezug auf das

Putzen, als alle Theile mittels einer Bürste oder Kratze, welche

an biegsamer Stange steckt, zu reinigen sind; die Prüfung der

Reinheit ist aber nur in beschränktem Maße möglich, weil jede

der Putzöffnungen mit zwei Röhren hosenförmig verbunden ist.

– Sollte nicht zu befürchten sein, daß bei dem Reinigen

die Auskleidung der Kelling'schen und Röbbelen'schen Röhren

beschädigt wird?

Wenn wir den Ofen von Weibel, Briquet

und Comp. (Fig. 38

bis 42 Taf. I

[a/3]) erst hier folgen lassen, so

mag mancher der Leser uns tadeln; wir glauben mit Unrecht. Die

Feuerthür p ist so groß gewählt, daß

ein nicht zu starker Schornsteinfeger hindurchschlüpfen und, auf

der Rast stehend, sämmtliche Flächen sehen, mit dem Besen

erreichen und reinigen kann, worauf der abgekehrte Ruß durch die

Putzöffnungen s entfernt wird. So

lange der Ofen dicht ist, so lange kann bei dieser Arbeit kein

Ruß in die Heizkammer dringen. Indessen sind zwei Mängel zu

nennen, von denen der eine zu beseitigen, der andere mit der

genannten Rußungsart verwachsen ist; der erstere besteht in der

Schwierigkeit, die beiden Rauchrohre I (Fig. 39

und 40),

welche anders angeordnet werden sollten, zu reinigen, der andere

in der Nothwendigkeit, den Ofen vor der Reinigung kalt werden zu

lassen. Jede Reinigung bedingt daher eine immerhin nennenswerthe

Unterbrechung der Heizung.

Anders ist dies bei der Rußung des Kaiserslautener Schachtofens (Fig. 1 und

2 Taf. I [a/1]); derselbe

kann bequem und sicher gereinigt werden unmittelbar nach dem

Verlöschen des Feuers. Nach Wegnahme der beiden Deckel P sind sämmtliche Flächen – mit

nicht nennenswerther Ausnahme – zu erreichen, ohne Hilfe

künstlicher Werkzeuge; nach Wegnahme des Deckels Q läßt sich eine Lampe im Sammelkopf F aufstellen, welche bei passender

Verschiebung sämmtliche Flächen genügend beleuchtet, um sie auf

ihre Reinheit zu prüfen. Diese Oefen können daher in Bezug auf

Entrußung als die besten bezeichnet werden.

Der Reinigung der Zimmeröfen haben wir schon mit einigen Worten

gedacht; sie ist unvermeidlich die Quelle vielen Schmutzes. Aber

selbst das Nothwendige in Bezug auf unbequeme Entrußung wird

nicht selten überschritten, wovon der Blazicek'sche Ofen (Fig. 9

Taf. I [b/4]) und der Röbbelen'sche Mantelofen (Fig. 50

und 51 Taf. I

[c/3]) zeugen. Wie will man den

zusammengesetzten Kopf D Figur

9 reinigen, wie die Rohre F

des in Figur 51

dargestellten Ofens?

Es sind dies nur Beispiele; leider bot die Ausstellung in dieser

Richtung viel Aehnliches.

Die Reinigung der Ofenaußenflächen von Staub ist auch für die am

wenigsten erwärmten Heizflächen von Wichtigkeit. Man braucht

nicht immer an das Verbrennen des Staubes zu denken; jede

lebhafte Erwärmung befördert die natürliche Zersetzung der

Staubtheile und entwickelt dadurch Luft verunreinigende Gase.

Deshalb soll die Staubablagerung auf den Ofentheilen durch die

Ofenform möglichst hintertrieben werden. Es ist demnach dafür zu

sorgen, daß möglichst wenige obere wagrechte Flächen vorhanden

sind, und daß die aufrechten Flächen keine annähernd wagrechten

Vorsprünge enthalten. Man wird bemerken, daß diese Forderungen

den Regeln für die zweckmäßige Lage und Form der Heizflächen in

Bezug auf die Wärmeübertragung durchaus nicht widersprechen.

Die Form der mehrfach angezogenen Oefen für Sammelheizungen

verstößt leider vielfach gegen die genannten Grundsätze. Der

breite Rücken des Kniebandl und Wegener'schen Feuerkastens, die gefaltete

Deckplatte des Ofens von Weibel,

Briquet und Comp. (Fig.

38 und 40 Taf. I

[a/3]), die liegenden Heizrohre

verschiedener Oefen und die Querrippen auf dem Rücken des Reinhardt'schen Ofenhalses D (Fig. 36

Taf. II [c/3] sind abschreckende

Beispiele. Wenn die Möglichkeit gegeben ist, die betreffenden

Flächen bequem zu reinigen, wie bei Kelling (Fig. 45

bis 48 Taf.

III [a.c/4]), bei Möhrlin (Fig. 10

und 11 Taf. I

[d/1]) und namentlich bei Krigar und Ihssen (Fig. 19

bis 22 Taf.

II [a.c/1]), so sind größere

Staubablagerungsflächen eher zulässig.

Am günstigsten stellen sich hier wieder die Kaiserslautener Oefen (Fig. 1 und

2 Taf. I [a/1]) dar, welche

verhältnißmäßig die kleinsten Staubflächen haben, und an denen

auch die überwiegenden aufrechten Flächen ohne Schwierigkeiten

gereinigt werden können.

(Schluß

folgt.)