| Titel: | Die Jute und ihre Verarbeitung; von Ingenieur G. Pfuhl, Lehrer an der kgl. Provinzial-Gewerbeschule zu Königsberg i. Pr. |

| Autor: | G. Pfuhl |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 148 |

| Download: | XML |

Die Jute und ihre

Verarbeitung; von Ingenieur G. Pfuhl, Lehrer an der kgl.

Provinzial-Gewerbeschule zu Königsberg i. Pr.

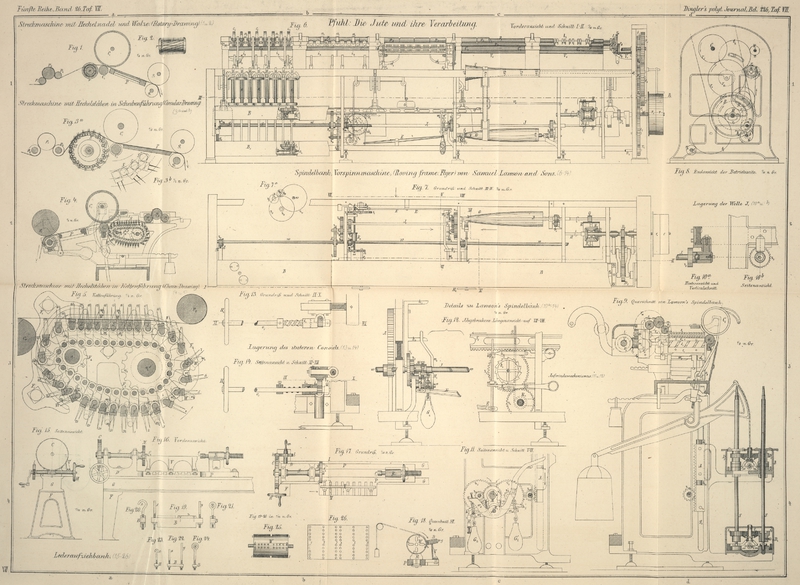

Mit Abbildungen.

(Nachdruck

vorbehalten.)

(Fortsetzung von Bd. 223 S.

587.)

Pfuhl, über die Jute und ihre

Verarbeitung.

Wir wollen nunmehr die andern (auf S. 499 Bd. 223 erwähnten)

Streckmaschinen einer kurzen Besprechung unterziehen, und

bedeuten in den beigegebenen Figuren 1

bis 5 auf Tafel VII gleiche Buchstaben stets

entsprechende, mit denen der vorher beschriebenen Maschinen

übereinstimmende Theile.

Streckmaschine mit Hechelnadelwalze

(rotary-drawing). Figur 1

Taf. VII [a/1] gibt die arbeitenden

Theile derselben im Querschnitt in 1/8 n. Gr. unter

Hinweglassung des Antriebes. Von den Einziehwalzen p₁, p₃, p₂ gelangen

die Bänder etwas ansteigend über die Hechelnadelwalze r (rotary-gill), sich in deren Nadeln eindrückend, alsdann

zwischen die Streckwalzen C₀,

C₁ über die Doublirplatte P nach den Abzugswalzen g₀, g₁. Die Einwirkung der Hechelnadeln geschieht hier

nur an einer Stelle in der Nähe der Streckwalzen, während das

Band vorher ohne jegliche Unterstützung ist. Hiermit und durch

den Umstand, daß nur wenig Hechelnadeln auf die einzelnen Fasern

zertheilend und ihre Vorwärtsbewegung regulirend wirken können,

erklärt sich die weniger gute Leistung dieser Maschinen, bei

denen ein willkürliches, regelloses Verschieben der Fasern

– noch begünstigt durch das bogenförmige Ein- und

Austreten der Nadeln in die Bänder – möglich ist. Sollen

diese Maschinen nur einigermaßen gut wirken, so müssen die

Faserlängen möglichst genau mit der Distanz übereinstimmen, da

Bänder mit einigermaßen kürzern Fasern sehr häufig vor der

Hechelwalze abreißen, weil die vordern, von den Streckwalzen

gefaßten und vorwärts bewegten Fasern den Zusammenhang der

Bänder an dieser Stelle so lockern, daß sie durch ihr eigenes

Gewicht niederfallen. Die Hechelnadelwalzen, von denen Figur

2 [a/1] eine Vorderansicht

zeigt, sind aus Messing und aus zwei Hälften hergestellt, die

auf der schmiedeisernen Achse o

befestigt werden; sie haben vorstehende Ränder, und in dem Raume

zwischen beiden sind die Hechelnadeln (rotary-gill-pins) in jede Hälfte von innen in

Schraubenlinien eingetrieben.

Zu weniger guten Garnen, bei denen Ungleichmäßigkeiten in der

Dicke – hervorgerufen durch fehlerhafte Beschaffenheit

der Bänder – nicht schaden, die aber eine möglichst hohe

Production wünschenswerth machen, sind diese Streckmaschinen

allenfalls geeignet, da sie ihres einfachen Hechelapparates

wegen einen schnellern Gang als die Schraubenstrecken erlauben.

Wenn jedoch zu diesen Garnen auch kürzere Abfälle verwendet

werden sollen, so wird durch das oben erwähnte, öfter

eintretende Abfallen der Bänder der schnellere Gang reichlich

wieder durch diese Betriebsstörungen compensirt. Die Maschinen

sind etwas niedriger im Anschaffungspreise als die erstem, und

kommen Reparaturen des Hechelapparates höchst selten vor;

trotzdem aber werden sie der geringen Qualität ihrer Arbeit

wegen nicht mehr angeschafft und sind nur noch selten im

Betriebe.

Nur wenig besser in ihrer Wirkung sind die Streckmaschinen mit Hechelstäben in Scheibenführung (circular-drawings). Fig. 3a [a/1] zeigt die arbeitenden Theile einer

dieser Maschinen im Querschnitt in 1/6 n. Gr. Die Hechelstäbe

sind neben einander derartig angeordnet, daß sie zusammen eine

größere Hechelwalze bilden, die sich möglichst dicht bei den

Streckwalzen vorbei bewegt. Die Bänder legen sich über den obern

Umfang derselben in die Hechelnadeln, von den Einziehwalzen p ab stark emporsteigend, und treten

alsdann, wieder etwas abwärts gehend, zwischen die Streckwalzen

C₀, C₁. Sehen wir vorläufig ab von einer

eigenthümlichen Bewegung der einzelnen Hechelstäbe, so ersieht

man ohne weiters, daß die Anzahl der die Bänder haltenden,

unterstützenden und die Fasern zertheilenden Nadeln größer als

bei der vorigen Maschine, ferner daß dies durch die beschriebene

Führung der Bänder erreicht ist. Diese Führung hat aber ihre

Nachtheile, indem dabei die Bänder sehr straff gespannt und fest

auf die Hechelstäbe aufgedrückt werden, so daß trotz der größern

Anzahl der fassenden Nadeln nicht selten ebenfalls ein Abreißen

der erstern vor dem Hechelapparate eintritt. Die Bänder laufen

alsdann von den Einziehwalzen direct nach unten und müssen erst

aufs Neue, wie beschrieben, über die Nadeln den Streckwalzen

zugeführt werden. Die Wirkung der Nadeln auf Zertheilung und

Führung der Fasern ist aber besser als bei den vorigen

Maschinen. Die Hechelnadeln treten nämlich nahezu senkrecht in

das Band ein und aus, indem die Stäbe S, auf welchen sie befestigt sind, in besonderer Art und

Weise geführt werden. Auf einer Welle o sitzen zwei Scheiben, die eine centrisch, die andere

excentrisch, in deren Nuthen die Hechelstäbe mittels zweier

Stifte fassen, wodurch bei der Drehung der Welle o das oben erwähnte Einstechen und

Austreten der Nadeln erreicht wird. Figur 3b zeigt einen

kleinen Theil des Hechelapparates mit 3 Hechelstäben in 1/2 n.

Gr. – Der Hechelapparat unterliegt einer nicht

unbedeutenden Abnutzung, wodurch die richtige Führung der Stäbe

bald

beeinträchtigt wird, und weshalb man diese Maschinen nicht

schneller gehen lassen darf als die Schraubenstrecken. Da

außerdem der Preis dieser Maschinen höher als der

Nadelwalzen-Streckmaschinen ist, so haben sie in der Praxis mit

Recht noch weniger Anwendung gefunden als diese, welche bei fast

derselben Arbeitsqualität jene in der Quantität übertreffen und

dabei fast gar keinen Reparaturen unterworfen sind.

Aus dem Erwähnten geht hervor, daß die beiden letzten Strecken

den Schraubenstrecken, bei denen die genaueste Führung und

Unterstützung der Bänder und die vortheilhafteste Einwirkung des

Hechelapparates auf die Fasern erreicht ist, weitaus nachstehen

und diese nur sehr vereinzelt einigermaßen ersetzen können.

Anders scheint dies jedoch mit den neuerdings von Samuel Lawson and Sons in Leeds nach des Amerikaners Good's PatentVgl. das in England im J. 1871 ertheilte und in diesem

Journal 1873 207 * 285. 210 91 beschriebene Patent. Die Kettenführung (in etwas

abweichender Construction) war auch bei einer Lawson'schen

Spinnmaschine auf der Wiener Weltausstellung 1873

angebracht.Die Red.

hergestellten Streckmaschinen mit

Hechelstäben in Kettenführung (chain-drawings) der Fall zu sein. Diese Maschinen wurden

von der erwähnten Firma, welcher wir auch die folgenden nähern

Angaben verdanken, in Philadelphia 1876 zuerst ausgestellt und

nach den vorliegenden amerikanischen Ausstellungsberichten in

Bezug auf Qualität und Quantität ihrer Leistung – allem

Anschein nach mit vollstem Recht – sehr günstig

beurtheilt. Wir geben auf Taf. VII Figur 4

[a/2] einen Querschnitt des

Streckkopfes in 1/8 n. Gr. und i

Figur 5 [a/3] die

Kettenführung der Hechelstäbe allein in 1/2 n. Gr. Während die

erste Skizze der Kleinheit des Maßstabes wegen nur die

allgemeine Disposition der einzelnen Theile wiedergibt, ist die

Führung der Hechelstäbe und ihr Einstechen in die Bänder aus der

Detailzeichnung deutlich zu erkennen.

Die Bänder werden, wie aus beiden Figuren hervorgeht, zwischen

der letzten Einziehwalze p₂

und den Streckwalzen C₀, C₁ horizontal geleitet, mit

Ausnahme des ersten Theiles der Bänder, der etwas schräg

ansteigt, wodurch das Einlegen derselben in die Nadeln befördert

wird (Fig. 5).

Die Hechelstäbe bewegen sich, soweit sie nicht im Ein- und

Austreten begriffen sind, vollständig horizontal mit den Bändern

vorwärts. Das Einstechen der Nadeln erfolgt so dicht wie nur

möglich an der letzten Einziehwalze p₂ und geschieht etwas schräg aber geradlinig,

ähnlich wie bei den Schraubenstrecken. Das Austreten der Nadeln

erfolgt in nächster Nähe der Streckwalze C₀, vollkommen senkrecht, schnell und

geradlinig.

Es ist hieraus ersichtlich, daß die Bewegung der Hechelstäbe, wie

sie durch die Schraubenführung bewirkt wird, möglichst getreu

nachgeahmt und auch mit Glück erreicht ist. Der

Führungmechanismus selbst ist einfacher als der

Schraubenmechanismus, so daß er voraussichtlich weniger

Reparaturen als dieser unterworfen sein wird; auch sind

Betriebsstörungen durch ihn – wie sie beispielsweise

durch Festklemmen der Hechelstäbe bei der Schraubenführung aus

mannigfachen Ursachen vorkommen – hier nicht möglich. Die

Führungen sind an derselben Stelle angebracht, wo sonst die

Schrauben liegen. Zunächst sitzen auf beiden Seiten eines jeden

Kopfes auf den Achsen o₁, o₂ die Zahnscheiben u₁, u₂, welche mit ihren Zähnen die Stifte der

einzelnen Kettenglieder fassen und diese bei ihrer Drehung

dadurch vorwärts bewegen. Welle o₂ liegt tiefer als o₁, welche den Antrieb empfängt, und zwar um so

viel als der Unterschied in der Größe der Scheiben u₁ und u₂ beträgt, so daß die Kettenglieder oberhalb

derselben horizontal laufen. Die einzelnen Kettenglieder haben

einen Fuß mit zwei und einen Kopf mit einer etwas größern

Oeffnung. Jedes Glied ist mit dem vorher gehenden und folgenden

durch in die Fußöffnungen eingesteckte Stifte gekuppelt, wodurch

eine endlose Kette mit normal zu der Mittellinie der

Fußöffnungen abstehenden Kettenglieder-Köpfen entsteht. In die

Kopföffnungen der Glieder sind die Hechelstäbe S mittels kurzer runder Zapfen drehbar

eingelegt, und müssen dieselben also im Sinne der Bewegung der

Kette mit dieser circuliren. Die Hechelstäbe tragen, wie früher,

die messingenen Nadelleisten mit zwei Reihen eingesetzter

Nadeln, von denen aber die vordere Reihe etwas kürzer als die

hintere ist.

Um die Nadeln, so lange sie in den Bändern sind, in senkrechter

Stellung zu erhalten und auch ihr gerades Austreten und

Einstechen in die Bänder zu erzielen, sind an den Wänden jedes

Kopfes noch besonders gestaltete Führungen F₁ und F₂ angeschraubt, die das gewünschte Einstellen der

Nadeln bewirken. Die Führung der einen Hälfte der Hechelstäbe,

also beispielsweise der Stäbe 1, 3, 5... geschieht auf der einen

und die der zweiten Hälfte, also der Stäbe 2, 4, 6... auf der

andern Seite jedes Kopfes. Die Zapfen der einen Hälfte der

Hechelstäbe sind daher links, die der andern rechts über die

Köpfe der Kettenglieder hinaus verlängert und mit je einem

Winkelhebel W versehen, welcher an

seinen Enden die Zapfen w₁,

w₂ trägt.

Betrachten wir jetzt den Hechelstab l, so hängt derselbe und mit ihm sein Winkelhebel W frei herab. Der im Sinne der Bewegung

folgende Stab 2 hat seinen Winkelhebel auf der andern Seite,

derselbe ist also in der Figur nicht sichtbar. Es folgt Stab 3,

der bereits seine freie Lage gegen eine bestimmte Stellung

vertauscht hat, da der Zapfen w₁ des Winkelhebels W

sich auf die innere Fläche der Führung F₂ auflegt. Stab 5 ist aus demselben Grunde bereits

erheblich nach oben gedreht, ebenso Stab 7 und 9, bei denen auch

die Zapfen w₂ die äußere

Fläche der Führung F₂

berühren. Stab 9 hat bereits in die Bänder eingestochen und Stab

11 beinahe seine senkrechte Lage erreicht, wobei sein Zapfen w₂ und die Zapfen w₂ der folgenden Stäbe 13, 15,

17, 19, auf der äußern Fläche und die betreffenden Zapfen w₁ auf der innern, auch nach oben

zu begrenzten Fläche entlang gleiten, wodurch die senkrechte

Lage ihrer Nadeln erhalten bleiben muß. Das Niedergehen der

Stäbe beginnt bei Stab 21, und schon der folgende, auf der

andern Seite geführte Stab 22 hat mit seinen Nadeln das Band

gänzlich verlassen, indem er senkrecht zurückgewichen ist. Die

Winkelhebel W legen sich hierbei mit

ihren Zapfen w₂ einerseits an

die abwärts gerichtete äußere Fläche der Führung F₂ und an die Führung F₁, während die Zapfen w₁ die innere Führung verlassen.

Die Stäbe gleiten nun, derart geführt, daß ihre Nadeln die

Streckcylinder nicht mehr berühren, an der Fläche F₁ immer weiter herab, und sind

die untersten Stäbe frei und sich selbst überlassen.

Der beschriebene verhältnißmäßig so einfache Mechanismus erlaubt

den Maschinen eine bedeutende Geschwindigkeit, welche nur durch

die Rücksichtsnahme auf die Art des Materials und die Größe des

Verzuges begrenzt ist, und welche Grenze überhaupt nicht

überschritten werden darf, wenn der Streckproceß ordentlich

gelingen soll. Die zulässige Geschwindigkeit ist jedenfalls

bedeutend größer als bei den Schraubenstrecken, bei denen der

Bewegungsmechanismus der Hechelstäbe der auf die Dauer

vortheilhaften Geschwindigkeit eine engere Grenze setzt.

Die Qualität der Arbeit ist voraussichtlich gut und soll sich

vollkommen mit der der Schraubenstrecken messen können. Die

Maschinen, im übrigen ebenso wie die früher beschriebenen

gebaut, werden für Jutegarne bis Nr. 6 (leas) als erste und zweite, für feinere Garne nur als

erste Streckmaschinen ausgeführt und finden auch bereits zur

Verarbeitung anderer Materialien, wie Hanfheede, Pite etc., zu

groben Nummern Verwendung. In Deutschland sind diese Maschinen

bis jetzt nicht eingeführt. Die tägliche Production derselben

wird zu 1000k pro Kopf

von 4 Bändern angegeben, was wohl richtig sein wird, da man bei

groben Nummen selbst mit Schraubenstrecken pro Kopf 500 bis

760k täglich zu

verarbeiten vermag. Hiernach würden also die Kettenstrecken im DurchschnittDurschnitt 1 1/2 bis 2 Mal so viel wie die Schraubenstrecken

gleicher Dimensionen leisten können, wodurch in Hinsicht der

Anschaffungskosten sowie der Fabrikationsunkosten wesentliche

Ersparnisse erzielt werden können.

Ehe wir die Besprechung der Streckmaschinen beenden, möge noch

eine eigenthümliche, neuerdings von Droßbach construirte und von Victor Rack und Comp. in Zittau

(Sachsen) zur Ausführung übernommene Belastung der Druckwalzen

erwähnt werden, welche zunächst allerdings nur für

Flachsmaschinen ausgeführt ist, die aber auch für

Jute-Streckmaschinen und besonders für die Vorspinnmaschinen

recht geeignet erscheint. Der folgende Holzschnitt bringt den

Querschnitt eines Streckkopfes, welcher mit dieser Vorrichtung

versehen ist.

Textabbildung Bd. 226, S. 153

Die Belastung der Druckwalzenachse findet hiernach in der Mitte

derselben statt. Der Bügel h,

welcher an dem festen Ständer H bei

o seinen Drehpunkt hat, legt sich

mittels seines Halblagers über die Druckwalzenachse und erhält

dadurch dieselbe in ihrer Lage, während seine Belastung an dem

andern Ende durch Zugstange z, die

Hebel h₁, h₂ – welche mit einander

durch das Zwischenstück z₂ in

Verbindung stehen – und das Gewicht G stattfindet. Die Enden der

Druckwalzenachsen haben Nunmehr keine besonderen Führungen

nöthig, weshalb je zwei benachbarte Achsen stumpf an einander

stoßen. Hierdurch werden hauptsächlich folgende Vortheile

erzielt: Bei der gewöhnlichen Anordnung sind stets drei

Lagerstellen – zwei Endlager und das Zugstangenlager in

der Mitte – vorhanden. Die ersten: beiden erhalten die

Achse in ihrer Lage, auf das letztere wirkt die Belastung. Bei

der neuen Anordnung sind alle drei Lager in einem einzigen in

der Mitte vereinigt und ist daher eine genaue parallele

Einstellung der Druckwalzenachse zum Streckcylinder viel

sicherer möglich. Die ganze Maschine kann nunmehr kürzer gebaut

werden, weil die einzelnen Walzen dicht neben einander zu liegen

kommen, und wird hierdurch eine nicht unwesentliche

Raumersparniß erzielt; oder es ist jetzt möglich, auf gleichem

Raume mehr Bänder von der Maschine transportiren zu lassen. Das

Auswechseln der Walzen – eine bei den schweren eisernen

Streckdruckwalzen, die nach der bisherigen Methode gelagert

sind, keineswegs leichte und nur durch Männer auszuführende

Arbeit, wobei dieselben auf die Maschinen steigen mußten

– ist jetzt ganz leicht. Man schraubt die Mutter der

Zugstange z in die Höhe, hebt den

Bügel h auf, worauf die Druckwalze

von selbst nach vorn rollen muß, wo sie leicht erfaßt und

abgehoben werden kann. Da außerdem der Bügel h bereits eine Hebelübersetzung bildet,

so hat man bei sonstiger gleicher Anordnung der untern

Hebelverbindung weniger schwere Gewichte bei gleicher Belastung

nöthig. (Die Vorrichtung läßt sich auch bei ältern Maschinen

anbringen.) Wenn, wie bei den ersten Jute-Streckmaschinen, die

Belastung der Druckwalzen an den Enden geschehen soll, was der

breiten Walzen wegen vorzuziehen ist, so kann man zwei solcher

Bügel, an jedem Ende einen, anbringen und erspart dadurch immer

die beiden Endlager in den Ständern.

Nach Beendung des Streck- und Doublir-Processes folgt (vgl. Bd.

223 S. 171) das Vorspinnen im engern

Sinne, d.h. das nochmalige Strecken der letzten

Streckmaschinenbänder und ihr Zusammendrehen nach demselben zu

Vorgarn, Vorgespinnst (rove) auf der

Spindelbank, der Vorspinnmaschine (roving

frame, flyer). Die Bänder der letzten Streckmaschine werden

der Spindelbank einfach vorgesetzt, eine Doublirung findet also

jetzt nicht mehr statt, und es geschieht die Zuführung derselben

in derselben Weise wie bei den Streckmaschinen. Das Streckwerk

bis zu den Streckwalzen ist ebenso construirt wie bei diesen,

hat nur geringere Distanz, sowie feinere und dichter stehende

Hechelnadeln. Es werden fast stets Hechelstäbe mit

Schraubenführungen angewendet und höchst selten auch

Hechelnadelwalzen benutzt. Die Kettenführung ist bis jetzt

– wahrscheinlich der geringern Distanz wegen – für

die Spindelbänke noch nicht ausgeführt worden.

Die Streckwalzen liefern die Bändchen unmittelbar zu je einer

Spindel, mit welcher ein fest aufgesetzter Flügel sich mit

constanter Geschwindigkeit umdreht. Die Arme der Flügel sind

hohl, und die Bändchen laufen durch die Höhlung eines derselben,

treten unten aus derselben heraus und gehen, rechtwinklig

abgebogen, nach der lose über die Spindel gesteckten Spule, auf

welchem Wege sie ihre Drehung erhalten, um sich dann nach

Maßgabe des Zurückbleibens derselben gegenüber dem Flügel

aufzuwickeln.

Die Drehung der gestreckten Bändchen hat den Zweck, die

gegenseitige Lage der Fasern in denselben zu sichern und ihnen

eine genügende Festigkeit zu geben, damit sie den

Feinspinnproceß, ohne aus einander zu gehen, aushalten können;

doch darf anderseits diese Drehung nur gering sein, damit es

möglich ist, die Vorgarnfäden in dem Streckwerk der

Feinspinnmaschinen noch weiter auszuziehen. Um nun ein gutes,

gleichmäßig dickes Vorgarn zu erzielen, darf das Aufwinden

desselben nicht auf Spulen erfolgen, die ihre Bewegung von den

Fäden allein erhalten, d.h. von diesen nachgezogen werden, weil

alsdann eine so starke Anspannung derselben eintritt, daß sie

sich von selbst ungleichmäßig strecken müssen, und weil auch

alsdann der Grad der Drehung nicht constant bleibt, sondern es

müssen die Spulen durch einen besondern Mechanismus eine

selbstständige Bewegung erhalten, welche bewirkt, daß stets in

dem Maße, wie sich der Vorgarnfaden bildet, derselbe ohne erhebliche Spannung in dicht neben

einander liegenden Lagen aufgewunden wird.

Hiernach ergeben sich folgende Functionen dieser Maschine: a) das Strecken der eingeführten Bänder

bis zu einer für die Feinspinnerei nöthigen Feinheit; b) das Drehen der gestreckten Bänder, um

denselben die nöthige Festigkeit zu geben, damit sie den

Feinspinnproceß – ohne denselben jedoch zu hindern

– aushalten können; c) das

Aufwinden des Vorgarnes auf Spulen.

Die Spulen haben stets runde Füße und Köpfe und werden so auf und

ab bewegt, daß die Aufwicklung auf dem dünnen cylindrischen

Theil zwischen denselben erfolgt. Die Spindeln bewegen sich mit

gleichbleibender Geschwindigkeit, haben dieselbe

Bewegungsrichtung wie die Spulen und bewirken außer dem Drehen

des Garnes dessen Aufwindung dadurch, daß ihre Geschwindigkeit

stets größer als die der letztern ist. Der Umfang der Spulen

bleibt aber nicht constant, sondern wird nach jedesmaliger

Vollendung einer Aufwicklung, nach jedem Auf- oder Niedergang

der Spulen durch die Bewicklung größer. Damit nun aber das

gleichmäßig von dem Streckcylinder abgelieferte und von den

Spindeln aufgenommene Vorgarn ebenso gleichmäßig aufgewickelt

werde, muß bei constanter Umdrehungszahl der Spindeln die

Spulendrehgeschwindigkeit eine veränderliche sein, und ebenso

muß sich, damit stets Faden neben Faden gelegt wird, die

Hebungsgeschwindigkeit der Spulen mit zunehmendem Durchmesser

derselben ändern.

Bezeichnet man mit u die Anzahl der Spindelumdrehungen, mit F die in der Minute gelieferte

Fadenlänge, d. i. die minutliche Umfangsgeschwindigkeit der

Streckwalzen, so ist zunächst die Anzahl der Drehungen

D des Vorgarnes auf der

Längeneinheit: 1) D = u/F.

Ist ferner die Anzahl der Spulenumdrehungen,

nachdem w Wickelungen stattgefunden

haben m, der Durchmesser der leeren

Spule δ, der Durchmesser des

Vorgarnes δ₀ und i der Umfang der Spulen, so ist derselbe

nach w Wickelungen: i = (δ + 2 wδ₀)π.

Die Aufwickelung des Vorgarnes muß stets mit

der Differenz der Spindel- und Spulengeschwindigkeit (u – m) erfolgen, und ist nach w

Wikelungen in der Minute i (u – m). Diese Aufwickelung soll aber stets constant und zwar

gleich der gelieferten Fadenlänge sein, mithin ergibt sich die

Beziehung: 2) F = i (u

– m) und hieraus die Anzahl

der Spulenumdrehungen 3) m = u – F/i.

Aus Gleichung 2 ersieht man aber sofort, daß,

wenn i wächst, die Spule also voller

wird, die Differenz der Spindel- und Spulengeschwindigkeit (u – m) abnehmen muß, da die in der Minute gelieferte

Fadenlänge F constant ist. Diese

Differenz kann aber bei constanter Spindelgeschwindigkeit u nur dann abnehmen, wenn die

Umdrehungszahl der Spulen zunimmt. Es wächst mithin die Umdrehungszahl der Spulen mit dem Durchmesser

derselben. Damit sich aber stets gleichmäßig Faden neben

Faden lege, muß die Geschwindigkeit der Hebung und Senkung der

Spulen stets proportional der Differenz der Spindel- und

Spulengeschwindigkeit sein. Da diese aber bei fortschreitender

Aufwickelung abnimmt, so muß auch die Hebungsgeschwindigkeit der

Spulen nach jeder vollendeten Wickelung abnehmen. Die Geschwindigkeit der Auf- und Abbewegung

der Spulen nimmt also mit wachsendem Durchmesser derselben

ab.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln