| Titel: | Bericht über die Ausstellung von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 217 |

| Download: | XML |

Bericht über die Ausstellung

von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann

Fischer.

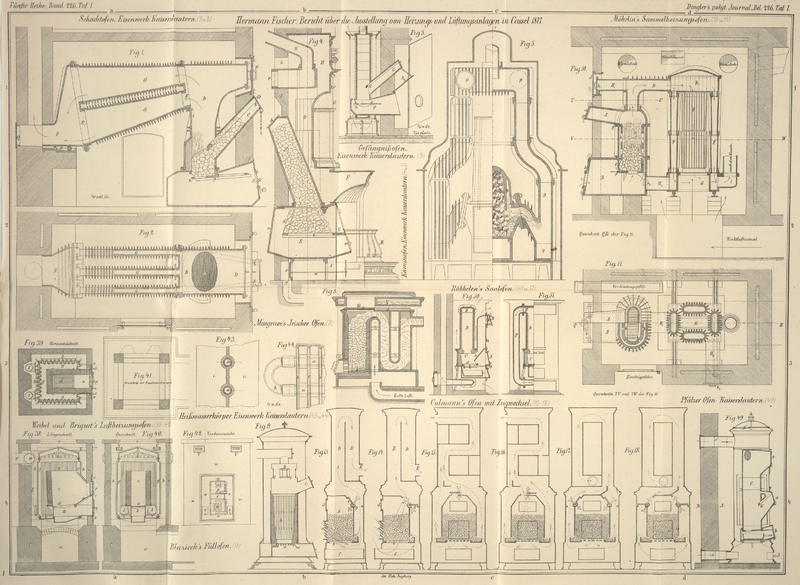

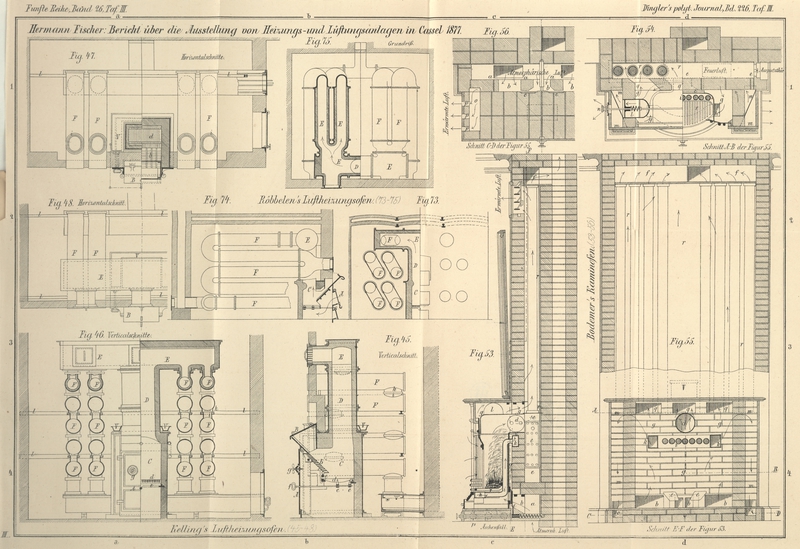

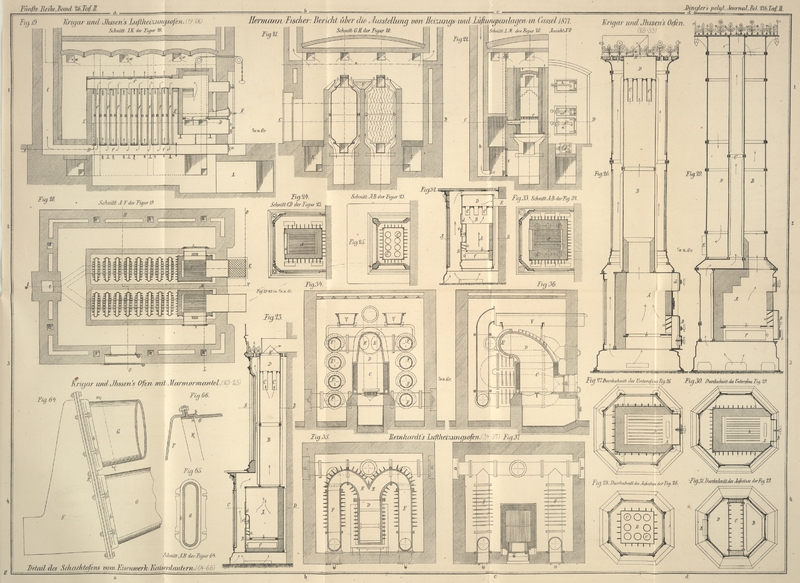

Mit Abbildungen im Text und

auf Tafel I bis III.

(Schluß von S. 130 dieses

Bandes.)

H. Fischer, über Heizungs- und

Lüftungsanlagen.

Es ist nun die Heizfläche noch zu besprechen in Bezug auf

Rauchsicherheit. Wir sind der Ansicht, daß man von der

Rauchdurchlässigkeit in eben derselben Weise ungerechtfertigtes

Aufheben gemacht hat wie von der Kohlenoxydgas-Frage, die in

erster Linie von Unberufenen zu einer Lebensfrage der

Luftheizungen aufgebauscht ist. Undichtigkeiten der Oefen sind

– unserer Ansicht nach – auf die Dauer nicht zu

vermeiden, weder bei Oefen der Sammelheizungen, noch bei den

Zimmeröfen. Sie sollen allerdings in sehr geringem Maße

vorkommen, nicht deshalb, um die zu erwärmende Luft vor einer

Verunreinigung durch Rauch zu schützen, sondern um einem

Wärmeverlust vorzubeugen, welcher die Folge ist von dem

nachträglichen Zuströmen der Luft in die Rauchcanäle. Das

Austreten von Rauch durch etwaige Undichtigkeiten der Ofenwände

oder deren Verbindungen soll ein guter Schornstein verhüten;

dort liegt die Wurzel der betreffenden Uebelstände. Kann man den

Schornstein nicht so herstellen, daß er jederzeit seinen

Pflichten nachkommt, so verzichte man auf die Pfuscherei am

Ofen, so verzichte man darauf, Heiztechniker zu sein. Freilich

wird man, wenn man diese durchgreifende Richtung verfolgt, mit

einzelnen Baumeistern einen schweren Stand haben; aber doch nur

mit einzelnen. Es ist besser, auf das eine oder andere Geschäft

zu verzichten, als sich selbst weiß machen zu wollen, daß man

durch einen Ofen dem Schornstein aufhelfen konnte. Wie im Leben,

so muß im Gebäude jeder Theil seine Schuldigkeit thun, soll bei

dem Ganzen etwas Tüchtiges zu Stande kommen: es muß der Ofen die

Wärme übertragen, der Schornstein für die Rauchabführung

sorgen.

Nur wenige Aussteller haben ihre Oefen

„rauchsichere“ genannt. Die meisten haben

nur auf die vortreffliche „Sanddichtung“,

auf die Möglichkeit, daß die einzelnen Theile des

Ofens sich frei ausdehnen könnten u.s.w., aufmerksam

gemacht.

Undichtigkeit der Oefen können herrühren von den Fugen, oder von

Rissen der Wände. Die Fugen sind an sich leicht dicht zu machen,

sei es durch Kitte, sei es durch metallische Berührung. In

diesen Fällen werden dieselben aber ein gegenseitiges

Verschieben der Platten oder anders geformter Wände nicht

zulassen; es wird daher durch derartige dichte Fugen im

Allgemeinen das Zerspringen der Heizflächen begünstigt. Daher

hat man eine Dichtung angewendet, welche eine gewisse

Beweglichkeit der einzelnen Theile gegen einander zuläßt. Man

hat den einen Theil mit einer Rille versehen, in welche Sand

geschüttet ist, und den andern Theil so geformt, daß derselbe

mit dem betreffenden Rande in den Sand eintaucht. Dadurch

erzielt man offenbar die gewünschte Beweglichkeit, irrt sich

aber, wenn man die Fuge für „vollständig“

dicht hält.

Kelling hat den Heizkasten

einschließlich des Schachtes D und

des Vertheilungscanales E (Fig.

45 bis 48 Taf.

III [a.c/4] aus Eisenblech geformt.

Der größern Dehnbarkeit des Schmiedeisens halber ist er

hierdurch in die Lage versetzt, ohne jedes Bedenken die Ränder,

welche die Fugen bilden, fest zusammen zu schrauben oder zu

nieten. Sind dieselben mit Lehm oder einem andern hier

verwendbaren Kitt bestrichen, so wird die Fuge eine dichte

werden und gewiß auch längere Zeit bleiben. Die nach unten

hängenden Stutzen k der gußeisernen

Röhren F haben glatte Ränder, die

nach oben gerichteten Stutzen i

derselben Rinnen, in welche jene Ränder mit reichlichem

Spielraum passen. Dieser Spielraum wird mit gewöhnlichem Sande

ausgefüllt. Die hierdurch gewonnene Beweglichkeit ist für die

Kelling'sche Aufstellung erforderlich, indem die hintern Enden

der Rohre sich auf im Mauerwerk befestigte Träger b stützen, während die vordern Enden

überhaupt im Mauerwerk fest sind. Die Stützpunkte der Röhren

bewegen sich daher weniger oder doch in anderer Weise als die

unter dem Einflusse der Rauchtemperaturen stehenden

Ofentheile.

Krigar und Ihssen haben die Deckel des obern Canales (Fig. 19

und 21 Taf.

II [a.b/1]) und die Verbindungen der

Flaschen in Sand gedichtet, aber auch die Enden des Ofens in

Mauerwerk gelegt.

Der Ofen von Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 38

und 39 Taf. I

[a/3]) ist an den lothrechten Ecken

durch Flanschen verbunden. Der hierdurch gebildete, oben und

unten offene Kasten greift einerseits in sandgefüllte Rillen der

Bodenplatte i und trägt anderseits

Rillen, in welche passend geformte Ränder der Deckelplatte h greifen. Wenn man annehmen dürfte, daß

die Faltung der Deckplatte diese nachgiebig genug macht, um sie

gegen ein Zerspringen zu schützen – die Temperaturen

werden der strahlenden Wärme halber innerhalb der Platte sehr

verschieden sein – so könnte man diesem Ofen die

dauerndste Dichtigkeit zutrauen. Wie ist es denn aber mit den

Eisenblechröhren I, m und y? Dieselben sind einerseits an den

untern Theil des Ofens festgeschraubt, anderseits vermauert,

weshalb die Längenausdehnung der Röhren durch gegenseitige

Verschiebung der Rohrtheile ausgeglichen werden muß. Diese

Verschiebung war denn auch an dem ausgestellten Ofen ermöglicht;

die in Frage kommenden Rohrschüsse ließen sogar einen Spielraum

von einigen Millimeter frei.

Reinhardt sowohl als Röbbelen verbinden ihre Heizungsrohre mit

Hilfe von Flanschen, welche Verbindungsart wir nicht als eine

musterhafte bezeichnen können, da die liegenden Rohre an ihrer

obern Seite wesentlich größere Ausdehnungen erleiden, als an

ihrer untern Seite. Röbbelen mauert

außerdem die für das Putzen eingerichteten Rohrenden fest. Was

nutzen da die zwischengelegten Kupferringe?

Fig. 63., Bd. 226, S. 219

Kniebandel und Wegner gehen dagegen vorsichtiger zu

Werke, indem sie die Muffenverbindung der liegenden Rohre

mit einer zweitheiligen Rohrschelle (Fig. 63) umgeben und den Spielraum

zwischen dieser und dem Rohre, wie vorher den Hohlraum der

Muffe, mit Lehm ausfüllen, indem sie ferner – was

eigentlich heute selbstverständlich sein sollte – die

für das Putzen durch die Mauer führenden Rohrenden in der

Mauer frei spielen lassen. Durch beides ist den Rohren eine

gewisse freie Beweglichkeit gegeben, und durch die genannten

Rohrschellen eine etwa erforderliche Nachdichtung sehr

erleichtert.

Der große Ofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“ (Fig. 1 und

2 Taf. I [a/1) besteht in

Bezug auf seine Ausdehnungen aus drei Theilen: dem Feuerschacht

C, D, den Heizröhren G, G und dem Rauchsammelkopfe F Die Ausdehnungen der beiden Hälften

C und D

des Feuerschachtes können, in wagrechter Richtung gemessen, als

gleich angenommen werden, weshalb die Verbindung beider Theile

durch Flanschen gerechtfertigt erscheint. Dagegen werden die

Ausdehnungen der Heizrohre G in

diesen selbst verschieden sein. Um den betreffenden

Verschiedenheiten Rechnung zu tragen, hat man einerseits an D, anderseits an F plattenförmige Körper E,

E₁ geschraubt, deren Krämpen in Muffen der Rohre G passen, Die Figuren

64, 65 und

66 Taf. II [a/4] lassen die

betreffende Verbindung deutlicher erkennen. Da die Muffen b sich zwar auf den Krämpen a der Zwischenstücke E und E₁ schieben sollen, aber nur innerhalb der Grenzen,

welche die verschiedene Ausdehnung der Rohre G bedingt, so sind an b flanschenförmige Ansätze gegossen,

durch welche besondere Schrauben führen. Der Hals F (Fig. 1

Taf. I) ruht auf einer Rolle, welche auf der Eisenplatte H sich leicht bewegen kann. Es ist somit

eine freie Ausdehnung des links vom Heizkasten befindlichen

Theiles ermöglicht, ohne die Verbindungen zu lockern. Hier

mißfällt uns, daß der untere Theil des Kopfes F sich lediglich im Mauerwerk schiebt.

Eine Ausfütterung der betreffenden Maueröffnung mittels eines

eisernen Rahmens, der vielleicht mit der Platte H zu verbinden wäre, würde die

Dichtigkeit an dieser Stelle sicherer stellen. Der

Reinigungskopf von D ist, wie die

Figuren 1 und 2 Taf. I

deutlich ergeben, in der Maueröffnung frei beweglich.

Möhrlin (Fig. 10

und 11 Taf. I

[d/1]) wendet Sandverschluß an, um

dadurch eine „absolute Dichtigkeit“

herbeizuführen. Wir brauchen wohl nicht besonders aus einander

zu setzen, daß die Eigenschaft der „absoluten

Dichtigkeit“ dem Sandverschluß nur als Redensart

beigelegt werden kann.

Auf die Untersuchung der Dichtigkeit bei den Oefen für

Einzelheizungen wollen wir nicht näher eingehen, da es um diese

schlimm steht. Nur zwei Beispiele – Bodemer's Kamin und

Stäbe's Ofen – welche beide eine besondere Güte für sich

in Anspruch nehmen, mögen kurze Erwähnung finden.

Man verfolge den Weg des Rauches in dem Bodemer'schen Kamin (Fig. 53

bis 56 Taf.

III [c.d/2]) von dem Hals d in die Rauchkammer e und durch die lothrechten Blechrohre

in die obere Rauchkammer f, so wird

man eine ganze Zahl von Stellen finden, welche in Folge

verschiedener Ausdehnungen binnen kurzer Zeit erheblich undicht

sein müssen.

Stäbe hat in seinem aus Kacheln

gebildeten Ofen eine Kammer zur Erwärmung frischer Luft

angebracht. Durch diese Kammer geht ein lothrechtes Eisenrohr,

welches oben und unten mittels Wülsten in dem Mauerwerk des

Ofens befestigt ist. Kann diese Verbindung dauernd dicht

gehalten werden?

Die Oefen für Einzelheizungen sind, da verschiedene

Nebenrücksichten ihre Form beeinflussen, im Allgemeinen

mangelhafter in Bezug auf Dichtigkeit, mangelhafter in Bezug auf

die Verhütung des Glühens einzelner Theile und mangelhafter in

Bezug auf das Entrußen. Wird hierzu noch die Unbequemlichkeit

und Unsauberkeit gerechnet, welche das Feuern in dem zu

erwärmenden Raume zur Folge hat, so sind Gründe genug vorhanden, die Sammelheizungen vorzuziehen. Die

Kohlenoxydgas-Männer werden es nicht hindern können, daß man die

Sammelheizungen für gesünder, angenehmer und bequemer hält als

die Einzelheizungen, daß man demnach mehr und mehr zu denselben

übergeht, und zwar unter Benutzung unmittelbar erwärmter

Luftheizungsöfen, soweit nicht äußere Verhältnisse daran

hindern.

Immerhin haben wir im Verlauf dieser Besprechung eine Zahl von

Mängeln, theils abstellbarer, theils nach unserer heutigen

Kenntniß noch nicht zu vermeidender gefunden, welche in der

schlichten Uebertragung der Wärme von den Feuergasen auf die zu

erwärmende Luft herrühren. Für gewisse Zwecke ist daher die

Einschaltung eines ferneren Mittels zwischen Rauch und Luft wohl

in Erwägung zu ziehen. Dieses Mittel ist zur Zeit ausschließlich

das Wasser, entweder in seiner tropfbaren Form, oder in

Dampfform.

Reinhardt in Würzburg hat die

Zeichnung einer sehr einfachen Wasser- oder richtiger

Dampf-Luftheizung ausgestellt, welche darin besteht, daß eine

Anzahl schmiedeiserner, an beiden Enden verschlossener Röhren,

welche Wasser enthalten, ohne gefüllt zu sein, mit dem kürzern

Ende in einem Heizschacht dem Bespülen durch Rauchgase, mit dem

wesentlich längeren Ende in einer Heizkammer dem Bespülen durch

zu erwärmende Luft ausgesetzt werden. Das erstere Ende liegt

niedriger als das letztere, so daß die vom Feuer berührten

Flächen der Rohre immer mit Wasser in Berührung stehen. Dieses

verdampft zum Theil, worauf der in dem obern Theil jedes Rohres

sich ausbreitende Dampf durch die Luft abgekühlt und verdichtet

wird, also als Wasser wieder in den niedrigsten Rohrtheil

gelangt.

Der Grundgedanke dieser Anordnung soll zuerst – Anfang der

60er Jahre – von

Bacon in Hamburg für die dortige

Irrenanstalt zur Ausführung gekommen sein.Zeitschrift des Architecten- und

Ingenieurvereines zu Hannover, 1867 Bd. 13 S. 350.

Jedenfalls sind mehrere derartige Anlagen zur Ausführung

gelangt, so z.B. durch Bacon in der

Landesirrenanstalt zu Göttingen. Es ist uns nicht vollständig

bekannt, durch welche Mängel die weitere Ausbreitung dieser

mindestens einfachen Ofenform verhindert wurde; wir müssen uns

daher darauf beschränken, die Wiederaufnahme derselben zu

vermerken. Die Reinhardt'sche Zeichnung läßt, was noch erwähnt

zu werden verdient, einen Fortschritt gegenüber Bacon insofern erkennen, als der

Heizschacht höher ist, und die dem Feuer ausgesetzten Rohrenden

nicht gleich lang, sondern in den obern Reihen kürzer sind als

in den untern. Die Rauchgase bespülen nämlich – wie bei

Bacon – die Rohre, während sie von

oben nach unten strömen; sie haben daher in der Nähe der obern

Rohre eine höhere Temperatur als in der Nähe der untern.

G. Arnold und Schirmer in Berlin hatten eine Wasserluftheizung

ausgestellt, welche zwar im Allgemeinen in der derselben Weise

angeordnet war, wie wir ähnliche von Johannes Haag in Augsburg ausgeführte kennen, aber

bemerkenswerthe Einzelheiten enthielt. Zu diesen rechnen wir

zunächst die Möglichkeit, die Rohrwindungen der Feuerschächte

sowohl, als diejenigen der Heizkammer entfernen zu können, ohne

das Mauerwerk niederzulegen, sowie die Leichtigkeit, die

Schlangen der Heizkammer von Staub zu reinigen. Die angewendete

Klappenanordnung besprechen wir später.

Johannes Haag in Augsburg war

bezüglich derartiger Heizeinrichtungen nur durch Zeichnungen

vertreten. Gerne haben wir aus denselben ersehen, daß der

Aussteller die von Schinz in diesem

Journal, * 1876 219 68 ff. empfohlene

Art, die Röhren in die Feuercanäle zu legen, nicht allein

angewendet, sondern auch vortheilhaft ausgebildet hat.

Was die Wärme aufnehmenden Rohrschlangen der Hoch- und

Mitteldruck-Wasserheizungen betrifft, so waren solche –

abgesehen von denjenigen der beiden soeben genannten Aussteller

– von der „Berliner Actiengesellschaft für

Central-Heizungs-, Gas- und Wasseranlagen“ und von

Bacon in Berlin, Hamburg und

Frankfurt ausgestellt. Die erstgenannte Firma hatte eine

Feuerschlange geliefert, welche im Grundriß einer 8 ähnelt, so

daß die Rohre dem Rauch mehr Widerstand entgegensetzen, also

denselben zu stärkeren Wirbelungen veranlassen, als wenn sie in

die gewöhnliche O-Form gebogen sind.

Die zweite von derselben Ausstellerin gelieferte Feuerschlange

glich vollständig der von Bacon

ausgestellten, so daß beide gemeinschaftlich besprochen werden

können, nachdem erwähnt ist, daß Bacon die Schlange in ein das Mauerwerk versinnlichendes

Holzmodell gelegt hatte. Der Grundriß der Schlange ist

rechteckig, jedoch so, daß die hintere Wand des gebildeten, oben

und unten offenen Kastens doppelt, die drei anderen Wände

dagegen einfach sich darstellen. Hierdurch wird bewirkt, daß in

letzteren die Rohre dicht auf einander liegen, während in den

beiden hintern Wänden ein größerer Raum zwischen je zwei auf

einander liegenden Rohren bleibt. Hier finden die

Muffenverbindungen Platz, deren Anbringung in den drei andern

Wänden Spalte veranlassen würden. Der Feuerraum ist durch die

vordere und Theile der beiden Seitenwände, sowie durch die

Feuerbrücke begrenzt. Der Brennstoff (Koke) wird durch eine über

der Rast befindliche Oeffnung eingeworfen. Nachdem der Rauch die

Feuerbrücke überschritten, bespült derselbe die hintere,

innere Seite der Schlange – nicht aber die äußere hintere

Röhrenreihe – bewegt sich zur Seite, bestreicht die

äußere Röhrenfläche, zuerst zurückkehrend, und entweicht zuletzt

in den Schornstein.

Diese Anordnung hat folgende Nachtheile, welche die

möglicherweise vorhandenen Vortheile überragen dürften. Sie

zwingt zur Verzichtleistung auf die Gegenstromwirkung, die doch

bei den hier vorkommenden Temperaturen von nicht geringem Werth

ist, weshalb Arnold und Schirmer, Johannes Haag und die genannte Berliner Actiengesellschaft in Bezug

auf die eine Schlange den Gegenstrom anwenden. Sie nutzt ferner

die vorhandene Heizfläche wenig aus, indem durch das

unmittelbare Aufeinanderlegen der Röhren, namentlich wenn

Rußablagerungen hinzukommen, ein wesentlicher Theil der

Rohroberfläche für die Einwirkung der Feuergase unzugänglich

gemacht wird.

Wärme aufnehmende Körper für Niederdruck hatten die

„Berliner Actiengesellschaft für Central-Heizungs-,

Wasser- und Gasanlagen“ und Benjamin Harlow in Macclesfield ausgestellt.

Der Heizkörper der ersten Firma besteht in einer Reihe neben

einander liegender, geneigter Röhren, über welche ein Gewölbe

gespannt ist, das mit den Rohren gleiche Neigung hat. Die Röhren

sind oben und unten, bezieh. vorn und hinten durch je ein

wagrechtes Rohr gekuppelt, welche Rohre gleichzeitig zur Ab- und

Zuleitung des Heizwassers dienen. Der Rauch strömt in der

vortrefflich wirkenden Art (wie es bei dem Henschel'schen

Dampfkessel der Fall ist) längs der Röhren, während er der

abnehmenden Temperatur entsprechend sich senkt und am tiefsten

Punkte der Anlage in den Schornstein entweicht. Die Grundzüge

dieser Anordnung sahen wir um das J. 1870 in einer Zeichnung der

Gräflich Stollberg'schen Maschinenfabrik in Buckau.

Harlow's Heizkörper (Fig. 57 S. 224) ist eigenthümlich

geformt. Das in den Wärme abgebenden Körpern abgekühlte Wasser

gelangt durch die beiden Rohransätze D in den untern Theil des Kessels, durchströmt die als

Raststäbe dienenden schmiedeisernen Rohre C, steigt durch das Rohr F in

den Rohrring G und von dort durch

die Röhren E in den hohlen Ring von

unregelmäßigem Querschnitt H, aus

welchem es durch den Rohransatz A im

erhitzten Zustande den Wärme abgebenden Heizkörpern wieder

zugeführt wird. Die Feuergase umspülen das Ganze aufwärts

strömend, werden aber gezwungen, sich ziemlich gleichförmig zu

vertheilen, da aufgelegte gußeiserne Platten K nur einen schmalen Spalt innerhalb der

innern Mauerfläche J frei lassen.

Aus dem ringförmigen Canale über dem Plattenringe K werden die Rauchgase in den

Schornstein geleitet. Trotz der Bäuche der Rohre E – eines dieser Rohre ist neben

dem Kessel liegend gezeichnet – wird es nicht möglich

sein, den Rauch in einigermaßen vortheilhafter Weise mit allen

Theilen des Kessels in Berührung zu bringen. Die einzelnen

Theile sind mit Hilfe von Rostkitt mit einander verbunden

– ein Verfahren, welches in Deutschland keines großen

Vertrauens gewürdigt wird. Die Feuerthüren L, wie die Aschenfallthüren M sind ähnlich wie Dachziegel auf die

Kanten von Leisten gehängt, welche mit den Thürrahmen

zusammengegossen sind. Daß diese Art der Thürbefestigung nicht

ganz ohne Gefahr ist, hatten wir Gelegenheit zu erfahren, da in

der Ausstellung eine der Feuerthüren einem Beschauer unsanft auf

den Fuß fiel.

Fig. 57., Bd. 226, S. 224

Wärme abgebende Körper für Warmwasser-Luftheizungen waren nur von

der „Berliner Actiengesellschaft etc.“

ausgestellt. Reicher waren die Heizkörper zur unmittelbaren

Benutzung von Wasser und Dampf vertreten. Wir nennen Arnold und Schirmer, Bacon und die „Berliner

Actiengesellschaft etc.“ in Bezug auf

Heißwasserschlangen u.s.w. sowie geschmackvolle Verkleidungen

derselben, die soeben genannte Gesellschaft und die

„Actiengesellschaft Neptun“ in Berlin für

schöne Warmwasseröfen, Scheele und

Mark in Leipzig, Emil Kelling in Dresden, „Eisenwerk

Kaiserslautern“, Johannes Haag in Augsburg, Aug. Basse in

Cassel für Oefen, welche für warmes Wasser und Dampf gebraucht

werden können, endlich Richard Dörfel in Kirchberg für verzinnte Dampfheizungsrohre.

Die Gegenstände bieten nichts Bemerkenswerthes, weshalb es wohl

gestattet ist, rasch darüber hinwegzugehen.

Fig. 72, Bd. 226, S. 225

Nur die von dem „Eisenwerk

Kaiserslautern“ ausgestellten Wärme abgebenden

Wasser- bezieh. Dampfheizkörper verdienen eine kurze

Besprechung, weil sie – soviel wir uns erinnern

– bisher noch nicht beschrieben wurden. Der

Heizkörper, von welchem Fig.

43 und 44

Taf. I [b/3] Durchschnitt und

theilweise Ansicht zeigen, hat eine Länge von 1m,25 – ohne die

vorstehenden bogenförmigen Verbindungsrohre b Fig.

44 – und eine Höhe von 0m,8. In wagrechter

Richtung sind 8 schmiedeiserne Röhren a von 35mm

äußern Durchmesser eingegossen, welche durch Bogenstücke b so mit einander verbunden sind,

daß das Wasser, von oben nach unten fließend, nach und nach

sämmtliche Röhren durchströmt. Die Wärme des Wassers wird

zunächst an die schmiedeisernen Rohrwandungen und dann an

das diese umhüllende Gußeisen abgegeben; den mehrfach

besprochenen Rippen wird hier offenbar die Aufgabe gestellt,

die sie umspülende Luft möglichst mild zu erwärmen. Der

Dampf- und Warmwasser-Heizungskörper, von welchem Figur 72 einen theilweisen

horizontalen Schnitt liefert, ist 0m,82 lang und 0m,8 hoch. Die Wärme

wird unmittelbar an das Gußeisen übertragen, und

größtentheils durch die ausgedehnten Rippen an die Luft

übergeführt. Die Körper sind so geformt, daß man nach

Erfordern mehrere derselben zu einem einzigen Heizungskörper

vereinigen kann.

Wenn wir die Heizungen, welche außer einer Heizwand noch ein

anderes Mittel zwischen Wärmeentwicklung und Wärmeabgabe an die

Luft benutzen, von einer Zahl von Nachtheilen freisprechen

mußten, die den schlichten Heizungen angehören, so müssen wir

hier auch einige oft sehr unangenehm auftretende Nachtheile der

Wasser- und Dampfheizungen nennen: die schwierigere Bedienung

und die Nothwendigkeit, fortwährend zu heizen, auch wenn die

betreffenden Räume oder Gebäude nicht benutzt werden, um das

Einfrieren der Leitungen und Heizkörper zu verhindern. Ein

Vorschlag, statt Wasser ein anderes Mittel zu verwenden, war auf

der Casseler Ausstellung nicht vertreten.

Eine große Zahl der ausgestellten Einzelöfen war mit Mantelung

versehen, um die Wärmestrahlung auf den menschlichen Körper zu

mildern, oder ganz aufzuheben. Die Meidinger-Oefen sind

bekanntlich mit doppeltem Mantel versehen. Krigar und Ihssen verwenden

Mäntel, welche aus eisernen Rahmen und

Marmorfüllung gebildet sind (Fig. 23

bis 28 Taf.

II). Friedr. und John Röbbelen

verwenden für ihren Ofen nach Fig.

60 bis 62 (vgl. S. 4 und

124) doppelten, für den Ofen, welcher in Fig. 50

und 51 Taf. I

[c/3] dargestellt ist, einen

einfachen Mantel.

Der äußere Mantel des sogen. Pfälzer-Ofens (Fig. 49

Taf. I [d/4]) ist so eingerichtet,

daß von einem Ofen mehrere Räume – hier zwei –

beheizt werden können. Zu dem Ende ist der Sockel mittels der

Oeffnung des Schiebers S mit dem

Raum A, vermöge des Rohres s mit dem Raum B und der Obertheil des Mantels durch die Oeffnungen des

Rundschiebers S' bezieh. das Rohr

s' mit denselben beiden Räumen in

Verbindung gesetzt. Durch entsprechende Einstellung kann man den

einen oder den andern der Räume in höherem oder geringerem Maße

an der Beheizung theilnehmen lassen.

Sobald sowohl die Drosselklappe s'

als auch der Kreisschieber S'

geschlossen ist, kann kein Umlauf der Luft stattfinden. Es wird

dann die Luft innerhalb des Mantels durch Leitung den größten

Theil der entwickelten Wärme an den äußern Mantel übertragen, so

daß dieser wie ein mantelloser Ofen wirkt.

3) Die

Lüftungseinrichtungen.

Die bewegenden Mittel bieten den Lüftungseinrichtungen erhebliche

Schwierigkeiten, sofern man sich mit der Lüftung nicht auf die

Zeit beschränken will, während welcher geheizt wird. Die durch

Dampfmaschinen u. dgl. betriebenen Flügelgebläse zur Eintreibung

frischer oder Absaugung der Zimmer-Luft, welche in einzelnen der

ausgestellten Pläne angedeutet waren, sind nur in größern

Bauwerken zu verwenden. Auch die von Gebrüder Körting ausgestellten, so höchst

wirksamen Dampfstrahlsauger tragen nicht zur Lösung der

vorliegenden Schwierigkeiten bei, indem sie eines Dampfkessels

bedürfen und wegen ihres geräuschvollen Arbeitens kaum für

Räume, in denen sich Menschen aufhalten, verwendbar sind. Sie

eignen sich bekanntlich vorzüglich für die Lüftungen von

Bergwerken.

Die Anbringung von Lockschornsteinen, welche nach Bedarf durch

besondere Heizung erwärmt werden, scheint zur Zeit das beste

Mittel zu sein, zu zweckmäßiger, unabhängiger Zufuhr, bezieh.

Abfuhr der Luft in Gebäuden geringerer Ausdehnung. In

durchgebildeter Weise haben wir diese Art, die nöthige bewegende

Kraft zu schaffen, nur gesehen an dem bekannten Modell eines

Pavillon des Berliner Stadtkrankenhauses im

Friedrichshain und in einem Plan von Johannes Haag. Die Anwendung von Gaslampen zur

Erwärmung einzelner Zugrohre kann wohl nur als Nothbehelf

gelten, da der betreffende Brennstoff für Anlagen, welche gute

Lüftung verlangen, zu theuer ist. Die in Zeichnung vorgeführte

Stall- und Abtrittslüftung von Röbbelen hat uns daher nicht begeistern können.

Die selbstständigen Luftsauger von James Howorth, welche auch Follows

und Bate in Manchester ausstellten,

haben wir bereits früher in diesem Journal, * 1876 222 12 gewürdigt. Andere Luftsauger

werden als Schornsteinköpfe besprochen werden.

Indessen müssen wir eines ganz neuen Bewegungsmittels von Friedr.

und John Röbbelen gedenken, welches

manchem Beschauer Zeit und Kopfzerbrechen gekostet hat.

Fig. 67., Bd. 226, S. 227

Die Beschreibung mag mit den Worten der Erfinder und nach der

Skizze Fig. 67 gegeben werden:

„A ist der

Hauptzuführungscanal; derselbe muß gut mit Cement ausgeputzt

werden. Von diesem Canal aus vertheilt sich die Luft in die

Seitencanäle B, um durch die Canäle

C in die zu ventilirenden Räume

geführt zu werden. Ist die Temperatur der Außenluft unter

12° (ungefähre Temperatur des Wasserleitungswassers), so

wird durch die Gewichtsdifferenz zwischen Zimmerluft und

derjenigen im Canal A eine

natürliche Ventilation stattfinden. Steigt die Temperatur der

Außenluft über 12°, so wird der Wasserzerstäuber b, welcher durch das Rohr a gespeist wird, in Thätigkeit gesetzt.

Der seine kalte Wasserstaub kommt mit der warmen Luft in Berührung

und kühlt letztere ab. Ist nun die Abkühlung erfolgt, so ist

auch die Gleichgewichtstörung wieder vorhanden und die

Ventilation geht mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fort, so

lange der Wasserzerstäuber in Thätigkeit bleibt. Selbst für sehr

große Gebäude reichen wenige Cubikmeter für 24 Stunden

vollständig aus.“

Da hier eine Abkühlung durch Verdunsten des Wassers nur in sehr

geringem Maße stattfinden kann, so werden etwa 4k Luft durch 1k Wasser die Hälfte des

Temperaturunterschiedes dieser beiden Körper verlieren. Bei

30° Luftwärme wird also im günstigen Falle 1l Wasser etwa 5cbm Luft auf 21°

abkühlen. Wenn daher die Erfinder, wie sie an andern Orten

angeben, für Wohnungen 40cbm Luftwechsel für jede Person und Stunde annehmen, so

verlangt ein Wohnhaus, in welchem sich 20 Menschen aufhalten,

4800l Wasser im Tage,

welche doch wahrscheinlich nicht umsonst geliefert werden.

Hiermit wird ein Temperaturunterschied von 9° zwischen

Wasserstaubschacht und dem Freien, nicht zwischen ersterem und

den Schächten, welche die Luft zu und von den Zimmern führen

hergestellt. Der letztgenannte Unterschied wird wesentlich

geringer sein, in den aufsteigenden Canälen C sogar fast dieselbe Temperatur

herrschen wie im Schacht A. Der

Erfolg in Bezug auf die Luftbewegung dürfte deshalb ein sehr

geringer sein.

Um die Einflüsse der im Freien stattfindenden Luftströmungen zu

brechen, sind bekanntlich früher von Fischer und Stiehl in Essen

selbstständige Luftklappen vorgeschlagen.

Arnold und Schirmer haben an ihrem Wasserluftheizungskörper Klappen

angebracht, welche gestatten, je nach der Windrichtung von der

einen oder andern Seite des Gebäudes Luft zuströmen zu lassen.

Es soll von derjenigen Hausseite, gegen welche der Wind drückt,

die Luftzuführung nicht entnommen werden, theils weil mit dem

Windstoße Staubaufwirbelungen verbunden zu sein pflegen, theils

weil durch heftigen Wind die Luft so lebhaft durch die Heizung

getrieben wird, daß sie nicht Zeit gewinnt, sich entsprechend zu

erwärmen.

Zu demselben Zweck wendet Reinhardt

(für das Zellengefängniß in Bayreuth) besondere Luftkammern vor

der Heizkammer, und das „Eisenwerk

Kaiserslautern“ eine durch die ganze Tiefe des

betreffenden Gebäudes gehende Luftkammer an.

Ein Kelling'scher Plan, welcher auch

eine ausgeführte Anlage darstellt, benutzt die gesammten

Kellerräume in demselben Sinne, was uns über das Ziel

hinweggeschossen scheint, da die frische Luft hiernach zunächst

die Dünste der Kellerräume aufzunehmen hat, bevor sie diejenigen

erreicht, welche von Menschen entwickelt werden.

Was die Abführung der Luft betrifft, so ist einiges darüber bei

Nennung der angewendeten bewegenden Kraft gesagt.

Springer und Sterne hatten ihre bekannten runden Rahmen mit

Glimmerklappen geliefert, welche den zu lüftenden Raum mit dem

Schornsteine verbinden sollen. So lange der Schornstein zieht,

heben sich die Glimmerblättchen, so daß Luft aus dem

betreffenden Raume in den Schornstein strömt. Sollte durch

irgend eine Ursache eine rückgängige Strömung im Schornsteine

eintreten, so schließen sich die kleinen Klappen, verhüten also

das Eintreten von Rauch in das Zimmer. Wir müssen hierbei

bemerken, daß dieses Schließen der Klappe nicht immer in

erwünschter Weise gelingt.

Aehnlich ist die Luftabführung auf den Wärmeunterschied

begründet, welcher durch die Heizung der betreffenden Räume

hervorgebracht wurde, sowohl bei den meisten in der Zeichnung

ausgestellten, mit Lüftung arbeitenden Sammelheizungen, als auch

bei einigen Einzelheizungen. So ist dies der Fall bei dem

Schwurgericht in Erfurt (ausgeführt von Arnold und Schirmer), bei dem

Verwaltungsgebäude vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“, bei einer etwas wunderlich

erscheinenden Lüftungseinrichtung von Wilh. Lönhold in Frankfurt u.a. Es sind die

betreffenden Einrichtungen so bekannt, daß sie keiner weitern

Besprechung bedürfen.

Sobald von einer Lüftung im Winter die Rede ist, muß der frischen

Luft eine entsprechende Wassermenge zugeführt werden, um den

Feuchtigkeitsgehalt derselben zu einem angemessenen zu machen.

Zu dem Ende sind die Oefen für Sammelheizungen fast ausnahmslos

mit offenen Wasserbecken versehen, welche in unseren Figuren

durchgehend mit V bezeichnet sind. Man bemerkt, daß diese

Wasserkästen eine sehr verschiedene Lage und nicht weniger eine

sehr verschiedene Wasserfläche haben.

Krigar und Ihssen (Fig. 21

Taf. II [b/1]), Reinhardt (Fig. 34

und 36 Taf.

II [b.c/3], sowie Weibel, Briquet und Comp. (Fig. 40

Taf. I [a/4]) haben die betreffenden

Gefäße V über dem Ofen angebracht; ebenso Musgrave und Comp. (Fig.

8 Taf. I [b.c/3]. Kelling (Fig. 45

bis 48 Taf.

III [a.c/4]), sowie Kniebandel und Wegener ordnen ihre Verdunstungsschalen über dem

Heizkasten, also in der Mitte des Ofens an.

Es geht hieraus hervor, daß die Wasseraufnahme der Luft sehr

verschieden sein muß. Diese Verschiedenheit wird durch andere

Umstände noch wesentlich vergrößert. Sobald eine

größere Kälte herrscht, muß die Luft auf eine höhere Temperatur

gebracht werden, um diejenige Wärmemenge zu decken, welche durch

die Wände verloren geht. Demgemäß wird auch – bei

derselben Wasseroberfläche – eine größere Wassermenge

verdampft werden, als in milderer Jahreszeit, und mehr als dem

größern Luftwechsel entspricht. Wird aber ein Wechsel in dem

Grade der Lüftung vorgenommen, wird gar zuweilen mit Umlauf und

nur dann mit Lüftung gearbeitet, wenn es für die Güte der Luft

erforderlich ist – beiläufig gesagt für eine Zahl von

Gebäuden ein durchaus zweckmäßiges Verfahren – so wird es

dringend erforderlich, den Grad der Anfeuchtung wechseln zu

können. Es ist daher, wie wir schon früher Bd. 222 S. 17

hervorhoben, erwünscht, einen verschiedenen Grad der Anfeuchtung

stattfinden lassen zu können.

Dies hat Kelling vorgesehen durch

Anbringung eines kleinen Wasserwärmungskessels, der durch Gas

geheizt wird, und dessen oberes und unteres Ende mit

entsprechend großen offenen Wasserschalen in Verbindung

steht.

Krigar und Ihssen haben an einem Einzelluftheizungsofen den Boden des

Heizkastens mit angegossenen Zacken versehen, welche in eine

Wasserschale tauchen. Wird stark geheizt, so wird demnach mehr

Wasser verdampft als bei schwächerem Heizen. Wir sehen deshalb

keinen Vortheil vor der gewöhnlichen offenen Schale.

Das „Eisenwerk Kaiserslautern“ hatte einige

Luftanfeuchtungseinrichtungen nach den Angaben von Dr. Wolpert

ausgestellt, welche für viele Fälle vortheilhaft sein werden.

Das Verdunstungsrädchen, welches ein aus sehr dünnem

Messingblech gebildetes und leicht drehbares Windrad ist, taucht

mit den Enden seiner Flügel in das Wasser einer vor der

Luftausströmungsöffnung angebrachten Schale. Die ausströmende

warme Luft setzt das Rädchen in Umdrehung und veranlaßt es,

Wasser in Staubform zu vertheilen. Andere

Luftanfeuchtungsvorrichtungen desselben Erfinders beruhen auf

der Darbietung größerer nasser Flächen, denen das Wasser durch

die Saugkraft von Dochten zugeführt wird.

Eine dem jedesmaligen Bedürfniß entsprechende Anfeuchtung läßt

sich mit diesen Vorrichtungen leider auch nicht erreichen; sie

haben lediglich den Vorzug vor den offenen Schalen der

Heizkammern, daß sie mit Leichtigkeit wirkungslos gemacht werden

können.

Ein von Kelling durch Zeichnungen

dargestelltes, in der Volksschule im Triebischthale bei Meißen

zur Anwendung gekommenes Verfahren verdient in

dieser Hinsicht Beachtung. Die Wärme, welche durch die Wände der

Räume verloren geht, wird durch in den betreffenden Räumen

angebrachte Heißwasserröhren ersetzt. Die frische Luft wird

dagegen im Erdgeschoß erwärmt durch die Röhren eines eisernen

Ofens, welcher die von der Feuerschlange abströmenden Rauchgase

ausnutzt. Hier genügt die Aufstellung offener Wasserschalen von

angemessener Größe vollkommen, indem die betreffende Luft zu

allen Zeiten auf dieselbe Temperatur gebracht, sich also

gleichmäßig mit Wasser schwängern wird (vgl. 1876 222 16). Gleichzeitig ist die Gefahr des Einfrierens der

Wasserheizungsrohre verringert, indem die kalte Luft nicht mit

den Wasserröhren in Berührung kommt.

Um die Wärme wieder zu gewinnen, welche erforderlich ist, der

frischen Luft die Zimmertemperatur zu geben, ist von Friedr.

Siemens in Dresden ein eigenthümlicher Vorschlag gemacht. Es

soll hiernach die aus dem Zimmer abgeführte Luft durch einen aus

auf einander geschichteten Steinen gebildeten

„Regenerator“ geführt werden, welcher die

Wärme dieser Luft in sich aufspeichert, um sie, nachdem genug

Wärme aufgespeichert ist, an die frische Luft wieder abzugeben.

Ohne auf die vielfachen technischen Schwierigkeiten einzugehen,

welche jede Möglichkeit ausschließen, daß die Einrichtung eine

lohnende wird, machen wir auf die Gefährlichkeit derselben

aufmerksam. Mit der Wärme wird dieselbe auch die

Verunreinigungen der Luft „regeneriren“ und

den betreffenden Räumen zurückführen lassen. Da unmöglich für

jeden Raum ein besonderer „Generator“

aufgestellt werden kann, so werden die schädlichen

Bestandtheile, welche abgeführt wurden, auf eine größere Zahl

von Räumen vertheilt werden – eine angenehme Aussicht für

die Leiter von Krankenhäusern, welche mit derartigen Ersparniß

Vorrichtungen versehen sind.

Zur Vermeidung von Zug muß die frische Luft, bevor sie in die

Zimmer gelangt, eine der Zimmerwärme gleiche Temperatur, oder

eine höhere haben; deshalb ist die Verbindung der Lüftung mit

der Heizung selbstverständlich. Die Art dieser Verbindung ist im

Allgemeinen so bekannt und so gleichartig, daß wir dem Leser die

Besprechung der selben ersparen können. Nur sei im Allgemeinen

darauf hingewiesen, daß man mehr und mehr bestrebt ist, weite

Luftcanäle anzuwenden. Einige Aussteller wollen nur 0m,5 Geschwindigkeit der

Luft zulassen, andere gehen bis zu 1m,0. Zu enge Luftcanäle

sind ohne Zweifel häufig Grund gewesen für das Nichtgelingen von

Luftheizungsanlagen.

Einige besondere Arten, den Grad der Lüftung zu regeln, wollen

wir indessen beschreiben. Es handelt sich hierbei vornehmlich

darum, den betreffenden Heizflächen umlaufende

oder frische Luft, oder theils diese, theils jene

zuzuführen.

Krigar und Ihssen (Fig. 19

bis 22 Taf. II [a.c/1]) führen sämmtliche Luft durch Canäle k in den Kellerraum zurück und sammeln

dieselbe in dem großen Canale K, aus

welchem sie entweder nach Aufziehen der Schieber s zu den Heizöfen gelangen kann, oder

durch einen besondern Canal ins Freie geführt wird. Der zuletzt

genannte Canal, wie auch die Zuströmungscanäle L für frische Luft müssen natürlich mit

besonderen Abstellungsvorrichtungen versehen werden.

Eine Zahl von Ausstellungsgegenständen enthielten Anordnungen,

welche wenigstens zwei dieser Einstellungen durch einen

Handgriff ermöglichen.

Fig. 69., Bd. 226, S. 232

Der Schulofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“, ein einfacher Meidinger-Ofen,

enthält im Umfange seines Untersatzes zwei Oeffnungen A und B

(Fig. 69). A verbindet die Heizfläche mit dem

Zimmer, B mit dem Freien. Ein im

Halbkreis gebogener Schieber C

schließt gut an die Wandungen des Untersatzes und läßt je

nach seiner Stellung entweder A

oder B ganz offen, unter

gleichzeitigem Schließen von B

oder A; oder er gestattet eine

beschränkte Luftzuströmung sowohl durch B als auch durch A, wie die Figur es zeigt.

W. A. H. Schuldt hat einen Schieber

ähnlicher Wirkung (Fig. 70) an

einem der ausgestellten Oefen angebracht. Das Blechrohr a liegt platt auf dem Fußboden. Unter

der Mitte des Ofens hat dasselbe zwei über einander liegende

Oeffnungen B und C, von denen B mit dem Freien, C aber mit

den Heizflächen in Verbindung steht. Ein Blechschieber B, welcher vermöge der an a gelötheten Schienen c gut geführt wird, läßt sich durch

einen Knopf so bewegen, daß die Oeffnung C ganz oder theilweise mit der Oeffnung B, also dem Freien oder dem Canal A, bezieh. dem Zimmer in Verbindung

steht. Leider liegt der Schieber unbequem.

Fig. 70., Bd. 226, S. 232

Fig. 68., Bd. 226, S. 232

Nicht weniger hübsch ist eine Anordnung Figur 68 des „Neptun,

Continental-Wasserwerks-Actiengesellschaft“ in

Berlin. In dem Boden A, welcher den

eingemantelten Raum des betreffenden Ofens unten abschließt,

befinden sich zwei Oeffnungen, die durch Drosselklappen B und C

geschlossen werden können. Beide Klappen stecken auf ein und

derselben Stange und sind um 90° gegen einander verdreht.

Wenn daher B ihre Oeffnung schließt,

so öffnet C die ihrige, und

umgekehrt. Man hat nur nöthig, eine der beiden Klappenöffnungen

mit dem Zimmer, die andern mit dem Freien in Verbindung zu

bringen, um das Beabsichtigte zu erreichen.

Der Kaminofen vom „Eisenwerk Kaiserslautern“

(Fig. 4 und 5 Taf. I

[b.c/1] entnimmt die zu erwärmende

Luft entweder durch die Oeffnung f

vom Zimmer, oder durch die Oeffnung e durch den Canal g aus dem

Freien. Die zum Schließen dieser Oeffnungen bestimmten Deckel

sind auf der Stange n befestigt, so

daß e geschlossen ist, sobald die

Luft durch f frei einströmen kann

u.s.f.

Fig. 71., Bd. 226, S. 233

Die beschriebenen Einrichtungen verbinden nur zwei der drei

gleichzeitig erforderlichen Stellungen. Romberg und Mehlmann in Berlin

haben an einem der ausgestellten Kachelöfen die Möglichkeit

geschaffen, mit einer Bewegung sämmtliche drei Umstellungen zu

bewirken. Diese Einrichtung wird durch die Figur 71 dargestellt. Das Rohr A steht in Verbindung mit der über dem

Fußboden des Zimmers lagernden Luft, das Rohr B mit der freien Luft, C führt zu den betreffenden Heizflächen

des Ofens und D steht in freier

Verbindung mit einem Lüftungsschornsteine, welcher durch den

benachbarten Rauchschornstein erwärmt wird. In dem mit a bezeichneten Körper ist ein Schieber

E beweglich. So lange E die in der Figur gezeichnete Stellung

einnimmt, heizt der Ofen nur mit Umlauf; wird dagegen E nach rechts verschoben, so wird den

Heizflächen nur frische Luft zugeführt, während

gleichzeitig derselbe Querschnitt zur Abführung von Zimmerluft

zur Verfügung steht.

Fig. 58., Bd. 226, S. 234

Es mag hier endlich noch ein Modell von Emil Kelling beschrieben werden, welches

eine aushilfsweise Lüftung bewirken soll. Das Blechrohr A (Fig.

58) führt ins Freie. Das in A verschiebbare Blechrohr B hat eine Oeffnung, welche in der gezeichneten

Stellung eine Verbindung von A

mit dem lothrechten Rohr C

herstellt. C soll ziemlich lang

sein, damit die aufsteigende Luft etwas angewärmt wird, also

nach ihrem Austreten in weniger unangenehmer Weise nach

unten fällt. Soll die Luft – im Sommer – nicht

angewärmt werden, so wird B so

weit hervorgezogen, daß der mit Drahtgaze bezogene Theil a des Rohres B außerhalb des Rohres A

sich befindet, und gleichzeitig das Rohr B um 180° gedreht. Soll

endlich keine Luft eintreten, so dreht man B – aus der in der Figur

gezeichneten Stellung – zwar um 180°, zieht

B aber nicht vor. Die einseitige

Stellung des Handgriffes b dient

als Zeiger für die Lage von B.

Der Bodemer'sche Kamin (Figur 53 bis 56 Taf.

III [c.d/2]) erwärmt in den Canal

a tretende Luft theils, indem

dieselbe unter Vermittlung des Rohres h durch die Rohre i, den Canal

k in die Räume m geführt wird, von wo aus sie durch die

Oeffnungen p und n in das Zimmer gelangt, theils, indem

sie von a aus den Raum g durchströmt, durch q in den Raum r gelangt, hier von den Blechröhren Wärme aufnimmt und nun

in das Zimmer tritt. Wir halten von dieser Einrichtung nicht

mehr als von der Form des Ofens bezüglich seiner

Dichtigkeit.

4) Luftklappen,

Rauchhüte oder sogenannte Luftsauger und Geräthe.

Einstellungsklappen für die Heiz- und Lüftungscanäle oder Wärme-

und Luftverschlüsse waren namentlich von J. H. Reinhardt in reicher Auswahl und hübschen

Mustern ausgestellt. Auch das „Eisenwerk

Kaiserslautern“, sowie Arnold und Schirmer in Berlin

waren mit Luftklappen vertreten.

Neues konnten wir indeß nicht, weder in Form noch in Einrichtung,

finden.

Außer den Wolpert'schen Rauchhüten,

welche von dem „Eisenwerk Kaiserslautern“ ausgestellt waren, fielen die den

Wolpert'schen nachgebildeten Rauchhüte auf, welche Möhrlin

ausgestellt hatte. Sie unterscheiden sich von jenen im

Wesentlichen nur durch Einschaltung eines sehr kurzen

abgestumpften Kegels in die untere Ringöffnung. Wir können diese

Anordnung nicht als Verbesserung anerkennen.

Die Rauchhüte von Hilgerloh in Bremen,

sowie von Ladislaus Fescl in Budapest

beruhen auf denselben Grundsätzen, wie der Wolpert'sche, und

sind wohl auch als Nachbildungen desselben zu bezeichnen.

James Howorth und Follows und Bate hatten Reihen von ihren (Bd. 222 S. 12 gewürdigten)

„Patent Anti-Friction (auf Achatspitzen rotirenden)

Archimedischen Schraubenventilatoren und Rauchableiter zur

Verhinderung des Rauchens von Schornsteinen“

ausgestellt.

Wir können den letztgenannten einen deutschen

„Windtrommel-Schornsteinaufsatz“ an die

Seite stellen, welchen W. Korn in

Braunschweig lieferte.

Zweckmäßiger als diese kreisenden Hüte, obgleich nicht grade

empfehlenswerth, ist der alte, vielfach vergessene Klappenhut,

dessen Aussteller wir nicht kennen. Ein viereckiger, mit seinem

untern Ende auf dem Schornstein steckender, oben geschlossener

Kasten enthält an seinen vier aufrechten Seiten Flügelthüren.

Dieselben klappen nach außen. Es sind die gegenüber liegenden

Thüren mittels Stangen so mit einander verbunden, daß die eine

sich öffnet, sobald die andere sich schließt.

Emil Kelling hat – nach einem

ausgestellten Plane – in der Dresdener Frauenkirche auf

folgende Weise den Einfluß des Windes, der in der Nähe von

Thürmen u. dgl. der gebildeten Wirbel halber sich besonders

unangenehm geltend macht, zu brechen gesucht. An vier

verschiedenen Seiten des Gebäudes befindet sich je ein

Schornstein, der für sich groß genug ist, um den Rauch

sämmtlicher Feuerungen abzuführen, und welcher mit letzteren in

Verbindung gesetzt werden kann. Je nach der Windrichtung wird

der eine oder andere Schornstein in Benutzung genommen. So

sinnreich diese Anordnung ist, so kostspielig und unbequem

– man denke nur an die langen Rauchwege – ist

dieselbe.

Vernünftig geformte, mit Wetterfahne versehene Drehköpfe, Körting's Köpfe (* 1876 222 12) und namentlich die „Zipfelmütze“

Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1872 Bd. 16 S.

219. sind in solchen Fällen, in denen der

Wolpert'sche Hut versagen sollte, vortheilhaft anzuwenden und

von sicherer Wirkung.

An bemerkenswerthen Geräthen nennen wir folgende.

Der Orsat'sche Apparat (* 1877 225

557), welcher von W. J.

Rohrbeck, J. F. Luhme und Comp. in Berlin

ausgestellt war, ist bekannt.

Hilgerloh in Bremen hatte eine

Rußsammlung ausgestellt in der Absicht, zu zeigen, daß man aus

dem Ansehen des Rußes auf die Güte der Feuerung schließen könne.

Der Gedanke ist vielleicht fruchtbringend insoweit, als die

Beobachtung des Rußes als Ergänzung der chemischen Untersuchung

der Rauchgase dienen kann.

Dr. Seger

und Dr. Jul. Aron zeigten einen Zugmesser. Das Geräth unterscheidet

sich nur insofern von der zweischenkligen Röhre, als der

Schenkel zum Ablesen der Wassersäule geneigt angebracht ist,

wodurch die Theilungen für sehr geringe Wassersäulenunterschiede

verhältnißmäßig groß ausfallen.

Von ausgestellten Geschwindigkeitsmessern nennen wir hier die

sogen. statischen Anemometer von Dr.

Wolpert in Kaiserslautern und von J.

H. Reinhardt in Würzburg. Beide

zeigen die Triebkraft eines kleinen Windflügels und

unterscheiden sich im Wesentlichem nur dadurch, daß Dr. Wolpert

eine Feder, J. H. Reinhardt dagegen

einen belasteten Hebel zur Aufhebung der Triebkraft benutzt. Der

Grundgedanke dieser Geräthe erscheint uns nicht ganz glücklich.

Durch das Festhalten des Rädchens wird eine Luftstauung vor den

Flügeln eintreten; dieselbe veranlaßt Wirbelungen und damit

Störungen in der Luftbewegung. Wir halten es deshalb für

unzulässig, mit den abgelesenen Geschwindigkeiten zu rechnen.

Eine ebene Platte, welche winkelrecht zur Luftströmung gehalten

wird, wirkt in genau derselben Weise, wie das hier verwendete

Flügelrädchen. Trotzdem müssen wir die sinnreiche Anordnung der

Apparate anerkennen.

Instrumente zur Messung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Wärme

der Luft hatten in sehr schöner Ausführung Alt, Eberhardt und Jäger in

Ilmenau geliefert. Sogen. Procent-Hygrometer waren vom

„Eisenwerk Kaiserslautern“ nach Wolpert's Construction, von Wilhelm Lamprecht in Göttingen nach Klinkerfues' Anordnung ausgestellt. Wolpert verwendet bekanntlich zwei

Pflanzenfasern, welche sich nach dem verschiedenen

Feuchtigkeitsgehalte der Luft biegen, und, an einem Ende

festgehalten, mit dem freien Ende einen getheilten Bogen

beschreiben. Klinkerfues verwendet

dagegen Haare, welche eigenthümlich angeordnet sind, wie S. 101

d. Bd. näher beschrieben ist.

Schlußwort. Wir hatten die Absicht

eine Besprechung der Ausstellungsgegenstände in Bezug auf Form,

Farbe und sonstiges Aussehen zu geben. Der

betreffende Entwurf ergab aber, daß in dieser Hinsicht weit mehr

zu tadeln sei, als zu loben, weshalb wir vorziehen, denselben

ungedruckt zu lassen.

Da das Ansehen der Zimmeröfen, wie schon mehrfach hervorgehoben,

eine die ganze Anordnung derselben beeinflussende Rolle spielt,

so bedingt eine gründliche Prüfung derselben die Inbetrachtnahme

wenigstens der äußeren Formen. Hiermit mag die Kargheit der

Behandlung der ausgestellten Zimmeröfen erklärt werden.

In Bezug auf unsere Besprechung der Oefen für Sammelheizungen ist

es uns bewußt, Ansichten zu vertreten, die nicht von allen

Fachleuten getheilt werden. Wir würden eine sachgemäße

Widerlegung der ausgesprochenen Meinungen gern sehen, um dadurch

entweder eines Bessern belehrt zu werden, oder Gelegenheit zu

erhalten, unsern Standpunkt weiter zu vertheidigen.