| Titel: | Dailly's Eichhahn mit Zählwerk für Bierdruckapparate. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 249 |

| Download: | XML |

Dailly's Eichhahn mit Zählwerk

für Bierdruckapparate.

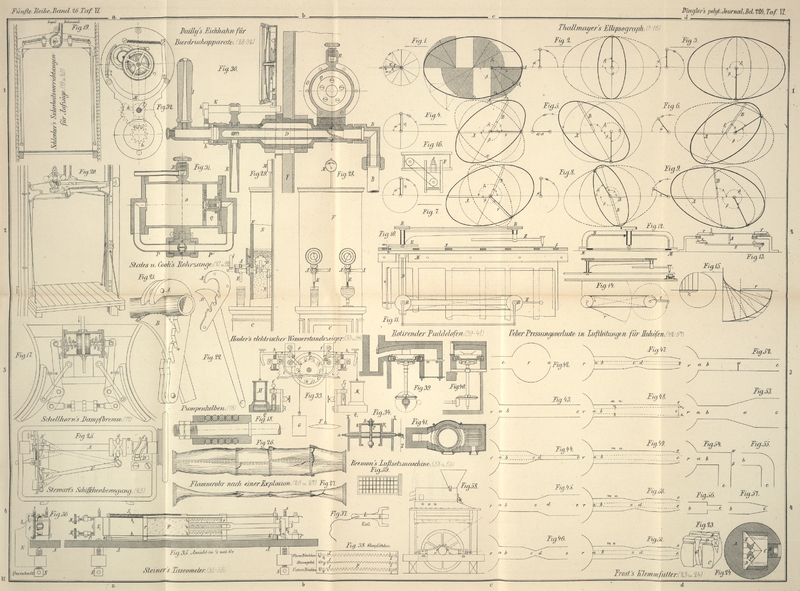

Mit Abbildungen auf Taf. VI [a.b/1].

Dailly's Eichhahn für

Bierdruckapparate.

Dieser in Frankreich in größeren Wirthschaften bereits mit Erfolg

eingeführte Apparat mißt das verzapfte Bier glasweise und

registrirt die täglich verabreichten Gläser auf einem

Zifferblatte, welches unter Verschluß gestellt und nur dem

Besitzer des Schlüssels zugänglich ist.

Die Figuren

28 und 29 geben

in Ansicht und Schnitt eine Gesammtübersicht der Einrichtung.

A sind die Registrirhähne. Je halbe

Drehung des Hahngriffes I von der

einen nach der anderen Seite entspricht genau dem Inhalte eines

Glases Bier und wird gleichzeitig auf dem Zifferblatte

der Zählvorrichtung registrirt. Hinter der Marmorplatte T, auf welcher die Hähne montirt sind,

befindet sich ein hermetisch geschlossener Eiskühler 8, welcher

das Bier auf einer constanten Temperatur von 7 bis 9°

erhält.

Die Figuren

30 bis 32

stellen die Hauptorgane des Apparates in 1/2 n. Gr. dar. 0 ist

ein horizontaler Cylinder, dessen Rauminhalt dem bestimmten Maß

des zu verzapfenden Bieres entspricht. Diesen Cylinder hat das

mittels eines Luftdruckapparates aus dem Keller durch das Rohr

B heraufgepreßte Bier zu

durchströmen, um glasweise abgemessen zur Ausmündung zu

gelangen. Indem man nämlich den Griff I aus seiner verticalen Mittelstellung Fig. 30

um 90° nach rechts oder links in die horizontale Lage

Fig. 28 dreht, strömt die Flüssigkeit durch eine der

beiden vom Steigrohr B sich

abzweigenden Röhren P oder P' (Fig. 31)

durch die Mitte des Cylinderdeckels auf den Kolben Q und treibt diesen vor sich her,

während jedesmal das auf der andern Seite des Kolbens

befindliche Bier durch das Ausflußrohr E (Fig. 30)

in das untergehaltene Glas sich ergießt. Die Länge des Kolbens

Q läßt sich durch Verdrehen einer

Schraube vergrößern oder verkleinern und auf diese Weise das

zuzumessende Bierquantum nach Belieben reguliren. Beide

Kolbenflächen sind mit Kautschukpolstern bekleidet, welche sich

am Ende jedes Kolbenhubes wie Ventile gegen die Centralöffnungen

der Cylinderdeckel legen und dieselben hermetisch abschließen.

Der Zusammenhang des Kolbenspieles mit der Hahnstellung ist

folgender. Der conische Hahnzapfen D

(Fig. 30)

ist seiner Länge nach durchbohrt und besitzt an seinem dünnern

Ende zwei diametral gegenüber liegende, durch eine Scheidewand

getrennte Oeffnungen d und d', und ebenso an seinem dickern Ende

zwei diametral gegenüber liegende Oeffnungen e, deren Achse zu derjenigen der beiden

ersteren senkrecht ist. Wenn nun der Hahngriff I aus seiner Verticalstellung, wobei

sämmtliche genannte Oeffnungen abgesperrt sind, um 90°

gedreht wird, so ist dadurch die Verbindung der Oeffnung d' und des Steigrohres B mit einem der Röhrenzweige P oder P',

wir wollen annehmen mit P', also mit

dem Raume rechts vom Kolben, hergestellt, während gleichzeitig

die Oeffnung d mit dem Röhrenzweig

P, also mit dem Raume links vom

Kolben communicirt. Es wird demnach bei der Bewegung des Kolbens

nach links dieser Raum durch die Oeffnung d, die Bohrung D, die Oeffnung

e und das Ausflußrohr E sich entleeren. Gibt man dem Griff I von der letztgenannten Lage aus eine

halbe Drehung, so wiederholt sich der beschriebene Vorgang in

entgegengesetzter Richtung. Geeignete Anschläge setzen der

Drehung des Griffes ihre bestimmten Grenzen.

Zum Zweck des Ausspülens ist am Cylinder O eine mit einem Schraubenstöpsel R verschließbare Oeffnung angebracht; auch verdient

bemerkt zu werden, daß alle mit der Flüssigkeit in Berührung

kommenden inneren Theile sorgfältig verzinnt sind. Den Druck im

Apparat zeigt das Manometer M

an.

Die Uebertragung der Hahnbewegung auf das Zählwerk (Fig.

30 und 32)

geschieht auf folgende Weise. Die auf das cylindrische

Zapfenende geschobene Griffhülse enthält ein kleines Getriebe

h, welches in ein gezahntes Segment

k greift. Ein an die Achse des

letztern befestigter kurzer Hebel l

verrückt bei jeder halben Drehung des Hahnes den gebogenen Hebel

M des Zählwerkes, wodurch der

größere Zeiger des Zifferblattes um einen Theilstrich,

entsprechend dem Inhalte eines Glases, weiter bewegt wird. Das

in Figur 32

dargestellte Räderwerk überträgt diese Bewegung auf den

kleineren Zeiger und gestattet eine Zählung und Ablesung bis zu

1000 Glas Bier. (Nach Oppermann's Portefeuille

économique des machines, September 1877 S.

130.)

A. P.

Tafeln