| Titel: | Mills' hydraulischer Drehkrahn. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 338 |

| Download: | XML |

Mills' hydraulischer

Drehkrahn.

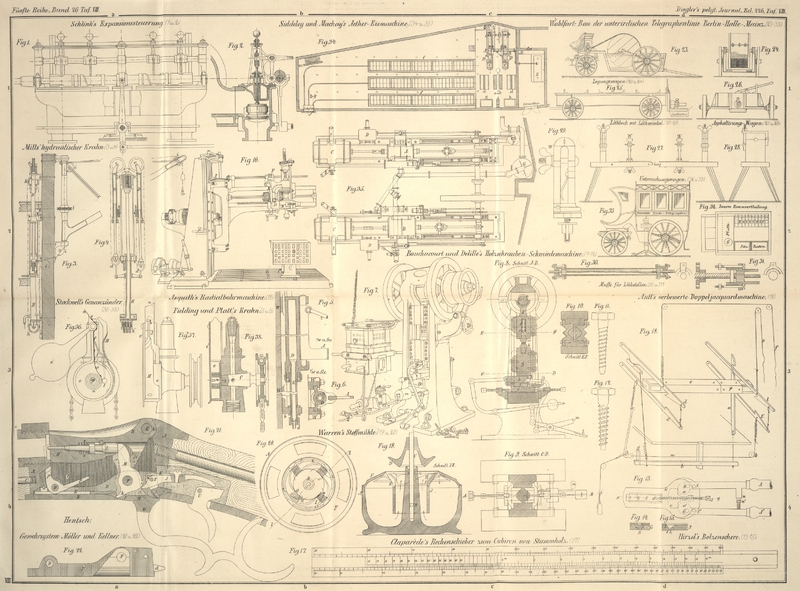

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [a/2].

Mills' hydraulischer Drehkrahn.

Der hier zu beschreibende Krahn, dessen Skizzen wir Engineering, August 1877 S. 134 entnehmen,

gehört zu der in England vielfach verbreiteten, in

Deutschland aber noch wenig angewendeten Klasse von Drehkrahnen,

bei welchen sowohl die Verticalbewegung der Last, als die

Verdrehung der Krahnsäule durch hydraulische Druckcylinder

bewerkstelligt wird. Zu ersterm Zweck dient der große Cylinder

H (Fig. 3 und

4), dessen Kolben einen Kreuzkopf mit drei Kettenrollen

h trägt, gegenüber drei gleichen

Rollen h', welche unterhalb des

Druckcylinders H gelagert sind. Die

Lastkette ist am einen Ende fest eingespannt, geht abwechselnd

über die sechs Rollen und zuletzt über die Rollen i zur Spitze des Krahnes.

Der Hub des Plungerkolbens ist 2m,540, die Uebersetzung

durch den Flaschenzug sechsfach, daher die ganze Lastbewegung

15m,240.

Zum Drehen des Krahnes nach rechts oder links dient abwechselnd

einer der beiden Druckcylinder D

– und zwar gewöhnlich derart, daß deren Plungerkolben

Rollen d tragen, über die eine Kette

geht, welche an den obern Enden der Cylinder D befestigt ist, nach abwärts zu den

Rollen d, dann nach aufwärts zu den

Leitrollen k gelangt und endlich die

Rolle l auf der Krahnsäule umspannt.

Jeder der drei hydraulischen Cylinder hat sein eigenes Ventil,

um Druckwasser ein- oder auszulassen; die Ventile der beiden

Drehcylinder D müssen jedoch so

verbunden sein, daß beim Niedergange des einen Plungers unter

Druck der andere, durch die gemeinschaftliche Kette gezogen,

nach aufwärts gehen kann, also auch für das in seinem Cylinder

enthaltene Wasser freien Ausgang findet.

Die bis jetzt beschriebene Anordnung stellt die allgemein

gebräuchliche Form solcher Krahne, wie sie speciell bei

Waarenhäusern verwendet werden, dar und könnte zu keiner

speciellen Bemerkung veranlassen. Eine interessante Neuerung

dagegen ist die Art, wie Robert Mills

die beiden Drehcylinder D dazu

verwendet, eine Veränderlichkeit der Kraftäußerung des Krahnes

zu erzielen. Es ist klar, daß der Dienst solcher Krahne das

Heben sehr verschiedenartiger Lasten erfordert, daß aber bei der

oben beschriebenen Anordnung auch die kleinsten Lasten zum

Erheben der vollen Füllung des großen Cylinders H bedürfen und einen gleichen Verbrauch

an Druckwasser erfordern, wie die auf gleiche Höhe gehobene

Maximallast des Krahnes. Die bis jetzt zur Vermeidung dieses

Uebelstandes versuchten Constructionen, meistens ein zweiter

kleinerer Kolben in dem Hauptplunger und ähnliches, hatten alle

eine so große Complication in der Bedienung und Erhaltung der

verschiedenen Dichtungen zur Folge, daß sie sich, gegenüber der

mäßigen damit erzielbaren Druckwasser-Ersparung, nicht

einbürgern konnten.

Mills' Erfindung dagegen ist von dem

Einwande unnöthiger Complication völlig frei zu sprechen, da

er zur Erzielung variabler Leistungskraft nichts anderes als

bereits vorhandene Bestandtheile benutzt. Statt den

Plungerkolben der Drehcylinder D

einen Hub von etwa 650mm zu geben, wie er bei der Verdopplung des Hubes durch

die Rolle d zum Zwecke der Verdehung

des Krahnes genügend wäre, werden die Drehcylinder verlängert

und ihre Kolben erhalten einen Hub von 1920mm so daß sie sich nach

völliger Verdrehung des Krahnes noch um 1270mm weiter bewegen können.

Endlich wird die Verdrehungskette, nachdem sie die Rollen d verlassen hat, nicht fest mit den

Cylindern D verbunden, sondern über

zwei feste Rollen r geleitet und mit

dem Kreuzkopfe des Hauptplungers verbunden. Dadurch wird an der

Verwendbarkeit der Cylinder zum Zwecke des Verdrehens nichts

geändert, da der sechsfach vergrößerte Widerstand des

Hauptplungers gegen die Bewegung stets größer ist wie der

Widerstand der Krahnsäule gegen Verdrehung, also die Kettenenden

als feste betrachtet werden können. Wenn aber den beiden

Drehcylindern gleichzeitig Druck

gegeben wird, können sie keine Verdrehung des Krahnes

hervorbringen, und ihre Kette hebt in Folge dessen beim Ausgange

der Plunger mit den Rollen d den

Kreuzkopf des Hauptplungers und setzt mithin ohne

Arbeitsleistung des Hebecylinders H

die Last in Bewegung. Da die Drehplunger, wie immer sie auch zu

einander stehen, noch mindestens einen gemeinschaftlichen Hub

von 1270mm haben und

ihre Uebersetzung auf die Lastkette zwölffach ist, so können sie

dieselbe verticale Lastbewegung von 15m,240 leisten wie der

Hauptplunger.

Auf diese einfache Art, nur durch Verlängerung der Cylinder D und der Verdrehungskette, ist die

Leistungsfähigkeit des Krahnes innerhalb dreier extremer Grenzen

veränderlich gemacht, indem für geringe Lasten die beiden

Drehcylinder allein anheben, bei schwereren Lasten der

Hauptcylinder allein und bei den größten Lasten endlich alle

drei Cylinder gemeinschaftlich als Hebecylinder wirken. Zu

bemerken ist schließlich noch, daß alle Cylinder mit

Saugventilen versehen sind, die nach innen öffnen und

ungespanntes Wasser zulassen, damit unterhalb der nicht

arbeitenden, aber doch nach auswärts geschobenen Kolben Wasser

nachströmen könne.

Tafeln