| Titel: | Eismaschine von D. L. Holden und Bruder in Philadelphia. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 522 |

| Download: | XML |

Eismaschine von D. L. Holden

und Bruder in Philadelphia.

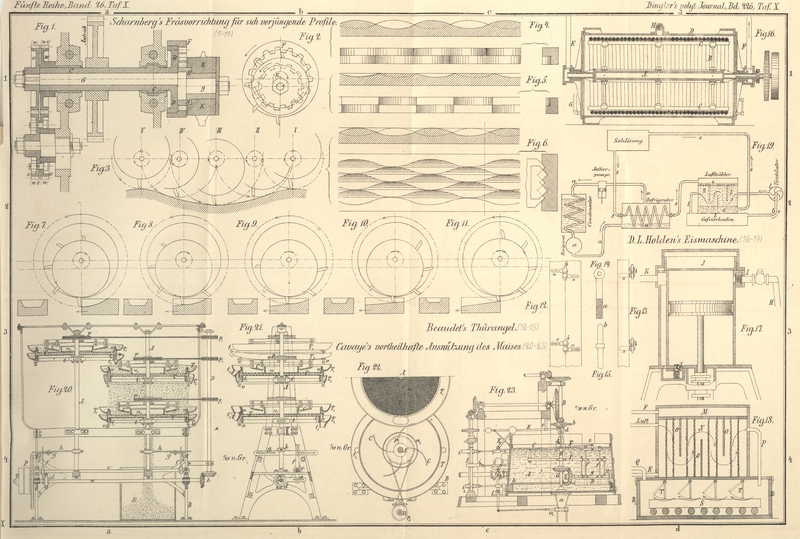

Mit Abbildungen auf Taf. X [d/2].

Holden's Eismaschine.

Das dieser Eismaschine zu Grunde liegende Princip besteht in der

Anwendung einer nicht gefrierbaren Flüssigkeit zur Ueberführung

der Kälte nach einem Behälter, worin die unter den Gefrierpunkt

abgekühlte Flüssigkeit ihre Temperatur auf einen Strom

atmosphärischer Luft überträgt, welcher dann in dem

Gefrierbehälter seine kältende Wirkung ausübt. Vorliegendes

System ist nach Mittheilung des Scientific American,

August 1877 S. 97 in einer großen Brauerei in

Philadelphia in Ausführung gebracht.

Figur 16 stellt den feststehenden Kühlcylinder oder

Refrigerator im horizontalen Längenschnitt dar; derselbe ist mit

Filz oder einem sonstigen schlechten Wärmeleiter überzogen. In

der Lage seiner Achse rotirt eine Welle A mit radialen Armen B, an

deren Enden Längsrippen C befestigt

sind. Um diese Rippen ist ganz nahe an der Cylinderperipherie

ein Schlangenrohr D gewunden, worin

eine gesättigte Salzlösung oder eine sonstige schwer gefrierbare

Flüssigkeit circulirt, die aus einem geeigneten Behälter

herbeigeleitet wird. Dieses Schlangenrohr, dessen Welle A ihre Umdrehung von irgend einem Motor

erhält, steht an beiden Enden mit den hohlen Enden der Welle in

Verbindung und durch deren Vermittlung mit dem Speiserohr E und dem Ausströmungsrohr F, so daß eine ununterbrochene

Circulation der Salzlösung in dem Schlangenrohr unterhalten

werden kann. Der Cylinder selbst wird durch eine Röhre G mit einer flüchtigen Flüssigkeit, wie

Aether, Gasolin, Schwefelkohlenstoff o. dgl. (1877 224 168) – angenommen mit Aether – gespeist,

welche am Cylinderboden so hoch steht, daß der untere Theil der

Schlangenrohrwindungen in dieselbe eintaucht. Das Niveau der

Flüssigkeit kann an einem außerhalb des Cylinders nach Art der

Wasserstandzeiger angebrachtem Glase beobachtet werden. Während

nun zwei Vacuumpumpen den Cylinder durch das Rohr H auspumpen, geht eine rasche

Verdunstung der an der Oberfläche des rotirenden Schlangenrohres

anhaftenden Aetherflüssigkeit vor sich, welche eine

Temperaturerniedrigung der in den Windungen circulirenden

Salzlösung zur Folge hat. Um jeder Entweichung des Aetherdampfes

vorzubeugen, läuft die Schlangenrohrwelle an beiden

Cylinderenden in Stopfbüchsen, worin die Salzlösung selbst einen

hydraulischen Verschluß bildet. Die Vacuumpumpen drücken den aus

dem Cylinder herbeigesaugten Aetherdampf in einen Condensator

und von da als tropfbare Flüssigkeit in einen unter dem

Condensator angeordneten Recipienten, während eine

Circulationspumpe die gekühlte Salzlösung durch die Röhre F nach dem in Fig. 18

im Verticalschnitt dargestellten Apparat und aus diesem durch

die Röhre E zurück in das

Schlangenrohr schafft.

Eine der beiden Aetherpumpen ist in Fig. 17

im Verticalschnitt dargestellt. Durch das nach innen sich

öffnende Ventil I und die Röhre H steht dieselbe mit dem Refrigerator

(Fig. 16)

in Verbindung. Das obere Ende des Pumpencylinders wird durch ein

schweres tellerähnliches Ventil J

geschlossen, dessen Durchmesser größer ist als der des Kolbens.

Dieses Ventil spielt zwischen der Cylinderflansche, die seinen

Sitz bildet, und dem darüber befindlichen Deckel. Beim

Niedergang saugt der Kolben den Aetherdampf durch die Röhre H und das sich öffnende Ventil I herbei. Beim Steigen des Kolbens

schließt sich I und der über dem

Kolben befindliche Aetherdampf öffnet, bis zu einem gewissen

Grad verdichtet, das Ventil J und

strömt durch die Röhre K in den

Condensator. In dem Raum zwischen dem Cylinder und dem Ventil

I bleibt eine kleine Menge

verdichteten Aethers zurück, welche sich nach Vorübergang des

aufsteigenden Kolbens an der Ventilkammer I in dem Raum unter dem Kolben verbreitet und beim

Niedergang desselben durch das Bodenventil L in das Rohr K entweicht. Da ferner die eben geschliffene Kolbenfläche

gegen Ende des Hubes mit der eben geschliffenen Fläche des

Ventils J zusammentrifft, letzteres

aber beim Rückgang von selbst auf der Cylinderflansche sich

aufsetzt, so ist die Pumpe im Stande, ein nahezu vollkommenes

Vacuum zu erzeugen, indem zwischen Ventil und Kolben kein

schädlicher Raum bleibt. Im Condensator durchströmt der

Aetherdampf ein Schlangenrohr, worin er durch circulirendes

Wasser von normaler Temperatur abgekühlt und condensirt wird.

Der flüssige Aether sammelt sich dann in dem Recipienten, um von

hier aus von Zeit zu Zeit den Refrigerator Fig. 16

zu speisen.

Die im Refrigerator abgekühlte Salzlösung wird, wie oben bereits

erwähnt wurde, in den Apparat Fig. 18

gepumpt. Hier gelangt sie zunächst in die über dem Luftkühler

N befindliche Vertheilungskammer M, deren Boden eine Anzahl Löcherreihen

enthält, welche unmittelbar über einer Reihe im Raume N ausgespannter verticaler Scheidewände

aus Drahtgewebe angeordnet sind. Die kalte Salzlösung träufelt

durch die Löcher über die Drahtgewebe, welche ihr Herabfallen

verzögern, langsam auf den Boden der Kammer N herab, während zugleich durch einen

Ventilator ein Luftstrom, dem die festen Scheidewände O einen Schlangenweg anweisen, durch die

Kammer getrieben wird. Der Luftstrom nimmt die unter dem

Gefrierpunkte des Wassers liegende Temperatur der Salzlösung auf

und gelangt in diesem Zustande durch das Rohr P in den Gefrierkasten RR₁, wo sie je nach

Stellung der Klappen T über, unter

und neben den Gefrierpfannen hinstreicht, das darin enthaltene

Wasser zum Gefrieren bringt und schließlich durch die Röhre Q zum Ventilator zurückkehrt, um den

nämlichen Kreislauf zu wiederholen. Die auf Walzen liegenden

Pfannen werden durch eine Thür R₁ der Gefrierkammer hereingeschoben und durch die

am andern Ende befindliche Thür R

herausgenommen.

Eine Uebersicht der beschriebenen Vorgänge gibt das Schema Fig.

19, worin die Kreisläufe der drei Stoffe, des Aethers a, der gesättigten Salzlösung s und der Luft l, leicht zu verfolgen sind. Die Stromrichtungen sind

durch Pfeile angedeutet.

Der Apparat, dessen Betrieb eine Dampfmaschine von 24e erfordert, liefert

täglich 16t Eis.

A. P.

Tafeln