| Titel: | Cavayé's Verfahren zur vortheilhafteren Ausnutzung des Maises durch Ausscheidung des Oeles und Verbesserung der Mehlsubstanz. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 539 |

| Download: | XML |

Cavayé's Verfahren zur

vortheilhafteren Ausnutzung des Maises durch Ausscheidung des Oeles

und Verbesserung der Mehlsubstanz.

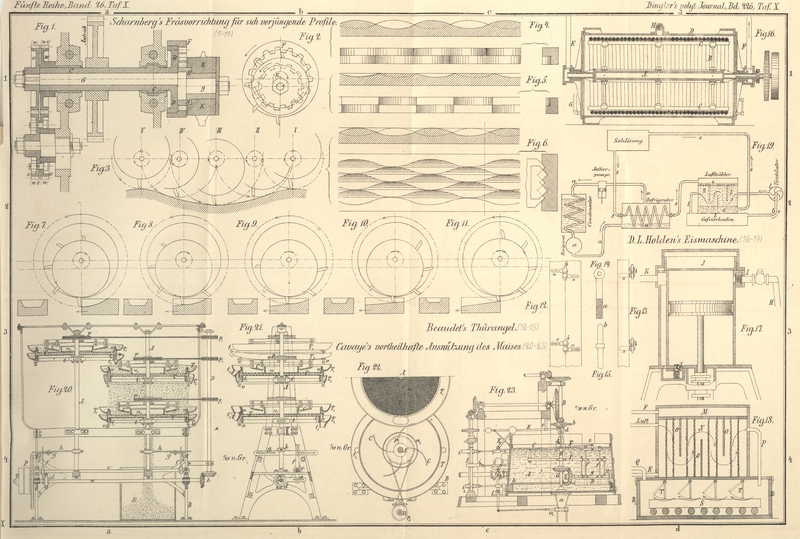

Mit Abbildungen auf Taf. X [a.c/3].

Cavayé's Ausnutzung des

Maises.

Um das in dem Keim- oder Samenlappen des Maises enthaltene Oel zu

gewinnen, schrotet Cavayé in

Lavour (Dep. Tarn, Frankreich) das Korn zunächst zwischen

horizontal laufenden Mühlsteinen, trennt dann mittels besonderer

Apparate die Keime von den mehlhaltigen Theilen und mahlt sie

zwischen verticalen Mühlsteinen zu einem Teig, aus welchem

schließlich durch hydraulische Pressen das Oel ausgedrückt wird.

Die mehlhaltigen Theile werden in gewöhnlichen Mahlgängen zu

Mehl vermahlen. Durch dieses Verfahren erhält man die

größtmögliche Ausbeute an Oel und ein ölfreies Mehl, welches

sich wie gewöhnliches Getreidemehl hält und sehr vortheilhaft

zur Brodbereitung verwendet werden kann.

Nicht minder günstig sind die Resultate dieses Verfahrens

bezüglich der Branntweinbrennerei. Bisher setzten die

Destillateure das gemahlene Maiskorn ohne vorherige Entfernung

der Keime dem Gährungsproceß aus – ein Verfahren, welches

ernste Uebelstände nach sich zog; denn das im Keimlappen

enthaltene Oel hindert die vollständige Ausgährung des Mehles

und hat einen gewissen Verlust an Alkohol zur Folge; auf der

andern Seite theilt das aus dem ölhaltigen Theile des Maises

sich entwickelnde Oel den für die Destillation bestimmten

Flüssigkeiten, mit denen es gemengt ist, einen üblen Geruch und

Geschmack mit, der sich in dem daraus gewonnenen Alkohol wieder

findet. Dieser doppelte Uebelstand ist bei Cavayé's

Verfahren beseitigt. Dabei liefert dasselbe ein für

Beleuchtungs- und andere Zwecke ausgezeichnetes Oel und nebenbei

Oelkuchen als ein vortreffliches Mastfutter.

Der in Rede stehende Trennungsproceß kann auf trockenem oder nassen:

Wege durchgeführt werden. Für die Trennung auf trockenem Wege

bedient sich Cavayé eines

Sortirapparates, welcher in verhältnißmäßig kurzer Zeit

beträchtliche Mengen zu bearbeiten gestattet. Derselbe ist in

Fig. 20 bis 22 in

zwei Verticalschnitten und im Grundriß dargestellt und besteht

aus mehreren runden Sieben T, die an

senkrechten Achsen A über einander

angeordnet sind und durch eine besondere Transmission in

wechselnde Kreisbewegung gesetzt werden, während die Bürsten C, welche die Bestimmung haben, die

Keime von den Körnern zu trennen, nach einer und derselben

Richtung rotiren. Hierzu dient folgender Mechanismus. Die

Horizontalwelle a, welche durch

einen um die Rolle P geschlagenen

Riemen angetrieben wird und ungefähr 130 Touren in der Minute

macht, setzt mittels Eingriffes zweier Winkelräder b die Verticalwelle D in Umdrehung. Auf diese sind die

Schnurscheiben p₁

festgekeilt, von denen aus die an der Mittelachse A lose sitzenden Rollen p und mit diesen die Bürsten C in gleichgerichtete Drehung gesetzt

werden. Zugleich aber ertheilt das an der Welle a sitzende Excenter d der Welle c eine oscillirende Bewegung. Die Welle c ist an ihren Enden mit zwei Hebeln f versehen, welche mit ihren

geschlitzten Enden die Zapfen zweier in Führungen g₁ gleitenden Horizontalschienen

g aufnehmen. Da aber letztere mit

den an die Mittelachsen A

befestigten Armen h verbunden sind,

so ist dadurch die wechselnde Kreisbewegung dieser Achsen

bezieh. der Siebe erklärt.

Die Siebe bestehen aus einem Holzkreuz t, an welches ein mit einem Drahtgewebe überspannter

Holzkranz t₁ befestigt ist,

der an seinem Umfange eine kreisförmige Rinne T₂ besitzt, worin sich das

Maisschrot sammelt. Ueber dem Holzkreuz ist das eigentliche Sieb

angeordnet, welches aus einem nach außen leicht geschweiften

Metallkranz u besteht, das unten

durch ein Drahtgewebe geschlossen ist; letzteres läßt das

Maisschrot hindurch, während die Keime in eine am Kranze u befestigte Kreisrinne T₁ gebürstet werden. In der Mitte

des Siebes ist außerdem ein Holz- oder Blechreif u₁ angeordnet, welcher das

Sortirgut von der Achse A entfernt

hält. Mit Hilfe der Schrauben v läßt

sich das Sieb T höher oder niedriger

stellen und somit der Durchgang des Maisschrotes durch das Sieb

nach der Rinne T₂

reguliren.

Der Sortirapparat wird mit dem Malzschrot beschickt, indem man

dasselbe in das oberste Sieb schüttet. Die Keime, welche

leichter als geschrotete Körner sind, gelangen unter dem

Einflusse der hin- und herschwingenden Bewegung des Siebes an

die Oberfläche und werden durch die Bürsten C in die Kreisrinne T₁ getrieben, von wo sie durch

einen kurzen Rohransatz t₂

(Fig. 21)

in einen untergestellten Behälter fallen. Das

Maisschrot aber geht durch das Sieb T und nimmt seinen Weg zwischen dem letztern und dem Kranz

t₁ in die Rinne T₂, welche es durch die Oeffnung

t₃ auf das folgende seitwärts

darunter angebrachte Sieb entleert. Der gleiche Vorgang

wiederholt sich in diesem zweiten Sieb, aus welchem die dem

Schrote noch beigemengten Keime in einen untergestellten

Behälter fallen, während das Maisschrot durch den offenen

ringförmigen Raum T₂ auf das

darunter befindliche, mit dem zweiten an einer und derselben

Achse A sitzende dritte Sieb fällt.

In diesem Sieb wird der letzte Rest der dem Maisschrot etwa noch

beigemengten Keime auf gleiche Weise wie oben beseitigt, während

das vollständig gereinigte Maisschrot in den besondern Behälter

R fällt.

Die Trennung der Keimlappen von dem geschrotenen Mais läßt sich,

wie oben bemerkt wurde, auch auf nassem Wege durchführen. Fig.

23 stellt den hierzu dienlichen Apparat im

Verticalschnitte dar; derselbe besteht der Hauptsache nach aus

einem mit Wasser gefüllten Bottich A, in welchen man das Gemenge aus Maisschrot und Keimen

durch einen Schütteltrog mit siebartig durchlöchertem Blechboden

fallen läßt. Zu diesem Zweck enthält der auf zwei parallelen

Pfosten stehende Trog auf der Seite einen Zapfen, welcher durch

Federn fortwährend gegen eine an der verticalen Mittelwelle B befestigte, mit radialen Pflöcken

versehene Rüttelscheibe b angedrückt

wird. Beim Fall in das Wasser schwimmen begreiflicher Weise die

leichteren Keime auf der Oberfläche, wogegen das schwerere

Maisschrot zu Boden sinkt. Zwei an der Welle B sitzende krumme Schaufeln C streifen die schwimmenden Keime

fortwährend von der Oberfläche ab und entfernen sie durch die

Oeffnung c aus dem Apparate. In der

Nähe des Bodens wird durch dieselbe Welle B eine Schaufel D im Kreise

herumgeführt, welche das Maisschrot einem in der Nähe des

Umfanges angebrachten Trichter a

zuschiebt, dessen Mündung durch einen Schieber a₁ selbstthätig geöffnet oder

geschlossen wird. Die Höhe der Schaufel D über dem Boden läßt sich vom Hebel E aus reguliren, indem der kürzere Arm

desselben mit seinem gabelförmigen Ende den Hals des Muffes d umfaßt, an welchem der Hebel F hängt. Dieser erfaßt an seinem einen

Ende den an der Welle B befestigten

horizontalen Arm F₁; von dem

andern Ende hängt die Schaufel D an

zwei Stangen f herab, welche in dem

Arm F₁ ihre Führung finden.

Man kann also durch Auf- oder Niederbewegung des Hebels E die Schaufel D heben oder senken, je nachdem man das Maisschrot vom

Bottichboden entfernen will oder nicht.

Die Welle B setzt durch Kegelräder

G eine Horizontalwelle g in Umdrehung, welche an ihrem Ende

eine Rolle g₁ trägt; letztere

läuft auf einer am Boden erhöht angeordneten runden Schiene h und führt auf diese Weise das ganze

System im Kreise herum. Die Welle g

selbst ist mit einem Rührrechen versehen, welcher die mit dem

Schrot zu Boden gesunkenen Keime vom Schrote lostrennt, so daß

sie wieder zur Oberfläche emporsteigen, wo sie durch die

Schaufel C aus dem Apparate entfernt

werden.

Um die Thätigkeit der verschiedenen Mechanismen, von welcher die

Trennung der Keime von dem Maisschrot sowie die Entfernung

beider Substanzen aus dem Bottich abhängt, zu reguliren,

überträgt die Welle B ihre Bewegung

mittels Winkelräder auf die neben dem Bottich stehend gelagerte

Welle I, auf welche drei Excenter

i bis i₂ festgekeilt sind. Das Excenter i bewegt den Gegengewichtshebel E₁, welcher die Stellung und

Bewegung der Schaufel D regulirt;

das Excenter i₁ wirkt auf den

Hahn k behufs der Regulirung des

Wasserzuflusses, während das Excenter i₂ mit Hilfe des Gegengewichtshebels l die Schieberöffnung a₁ regulirt, durch welche Wasser

und Maisschrot den Bottich verlassen. Der Apparat ist so

eingestellt, daß in dem Augenblick, wo die Schaufel D in Wirksamkeit treten soll, der ganze

sie tragende Mechanismus sich senkt, wodurch das Kegelräderpaar

G außer Eingriff und der an die

Welle g befestigte Rührapparat in

Ruhe kommt. Die Folge ist, daß sich das Maisschrot auf dem Boden

absetzt, von wo es durch die Schaufel D nach dem oberhalb des Abfallrohres angebrachten Trichter

a geschoben wird, dessen Mündung

sich abwechselnd in kurzen, vom Excenter i₂ abhängigen Zwischenräumen öffnet und schließt,

so daß nur solches Wasser, welches sehr viel Maisschrot mit sich

führt, entweichen kann. Auf ähnliche Weise findet eine

abgesetzte Wasserspeisung und zwar in Mengen statt, welche dem

verbrauchten Volum stets gleich sind. (Nach Armengaud's

Publication industrielle, Bd. 23 S. 425.)

A. P.

Tafeln