| Titel: | Verbesserte Beer'sche trockene chemische Reinigung der Wolle: von J. Delamare Sohn und Comp. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 543 |

| Download: | XML |

Verbesserte Beer'sche

trockene chemische Reinigung der Wolle: von J. Delamare

Sohn und Comp.

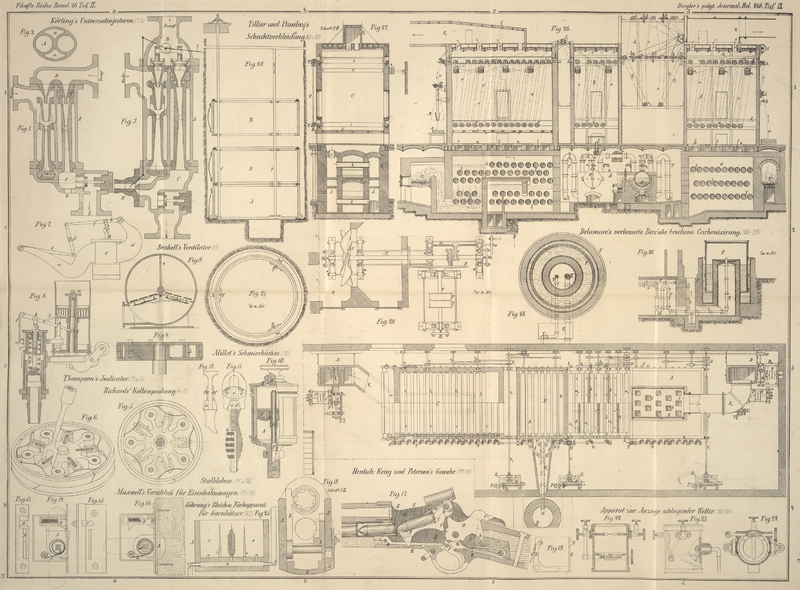

Mit Abbildungen auf Taf. IX [b.c/2].

Delamare's verbesserte Beer'sche trockene

Carbonisirung.

Der Gedanke, das Entkletten oder Carbonisiren der Wolle statt mit

einer flüssigen, mit einer gasförmigen Säure auszuführen, ist

schon in einem Patent Schlosser's vom

J. 1871 enthalten. Drei Jahre später ließ sich Beer ein ebensolches Patent ertheilen und

verkaufte es sofort an das Haus der HHrn. Delamare Sohn und Comp. in

Elbeuf, in deren Händen dasselbe allmälig die in Armengaud's Publication industrielle, 1877 Bd. 24 S.

49 mitgetheilte Form und Ausführung (Fig. 26

bis 30)

erhielt.

In einem 2m langen und

6m,6 breiten Local

befinden sich drei abgeschlossene Kammern A, B, C (Fig. 26).

Die erste Kammer A ist gemauert und

dient zum Abtrocknen des zu entklettenden Wollgewebes x, welches in diesen geheizten Raum von

seinem Lagerplatz aus über den Spannstab h und über die strahlförmig gerippten Wälzchen j₁ durch den Spalt j eingeführt wird. Es wird durch

denselben von den in einem Holzgestell A laufenden Holzwälzchen a

hindurchgezogen, wobei die gerippten, mit selbstständiger

Bewegung rotirenden Wälzchen a₁ das Gewebe in der nöthigen Spannung und Breite

erhalten, um ein Zusammengehen oder Faltenbilden desselben zu

verhindern. Um allenfallsige Falten zu entfernen, ist sogar der

untern Seite des Spaltes j die Form

eines gerippten Spannstabes gegeben. Unterhalb der Trockenkammer

A befindet sich die Heizung G, bestehend aus der Feuerung g und einem System von erhitzten

Blechröhren I, dessen eines Ende aus

dem Canal J die kalte Luft aufnimmt

und dessen anderes Ende die unterdessen erwärmte Luft in den

Canal J₁ abgibt (Fig.

27), von wo dieselbe durch die Oeffnungen i in dem Mauergewölbe und durch die

Zuglöcher e im Fußboden der

Trockenkammer in die letztere selbst eintritt. An der Decke der

Kammer A sind wiederum Zuglöcher f angebracht, um mittels eines

Schraubenwindflügels die warme, aber mit Feuchtigkeit gesättigte

Luft in den Kasten K und von hier

durch das Blechrohr K₁ in den

Kasten D abzuziehen (Fig. 28).

Die Temperatur in der Kammer A kann

niedriger als 100° sein.

Von der Trockenkammer A gelangt die

Waare durch die Oeffnung j₂ über das offene eiserne

Gerüste L₁ und durch den

Spalt j₃ in die Säurekammer

B; auf dem Weg über die von dem

Gerüste L₁ getragenen

Holzrollen a₂ und

Spannwälzchen a₃ hat die

Wolle Zeit, sich abzukühlen. Die Windflügel k haben den Zweck, diese Abkühlung zu

befördern.

Die Säurekammer B ist ganz der

Trockenkammer A entsprechend

eingerichtet. Unter ihr befindet sich der Apparat für die

Darstellung der Salzsäure, bestehend aus den beiden gußeisernen

Retorten H₁ mit gemeinsamer

Feuerung in dem Ofen H (Fig.

26). Hier wird die Salzsäure in bekannter Weise mittels

Kochsalz und Schwefelsäure bereitet und durch das thönerne

Röhrensystem T und T₁ (Fig. 28

und 30) in

den gemauerten Gasometer F geleitet.

Letzterer hat einen säurefesten Bewurf; die Glocke ist von Holz

und taucht in ein Oelbad ein; das gesammelte Salzsäuregas tritt

schließlich durch das Rohr V und den

Rohraufsatz V₁ in die

Säurekammer B (Fig. 26).

An der Decke der Säurekammer sind vier Oeffnungen angebracht,

aus welchen die Salzsäure durch die kleineren Gasröhren l und das gemeinsame Hauptrohr E₁ in den Abzugskamin E (Fig. 28)

abgeleitet wird.

Auch die dritte Kammer C ist gemauert

und wie die beiden vorhergehenden eingerichtet; in ihr hat die

vom Stoff in der Säurekammer aufgenommene Salzsäure zu wirken,

und wird sie zu diesem Zweck auf 120 bis 130° erhitzt

mittels einer Warmluftheizung G₁, welche ähnlich, nur in größerm Maßstab,

ausgeführt ist wie die Heizung G für

die Trockenkammer A. Die warme Luft

dringt bei den Oeffnungen e₁

ein, passirt einen Siebboden C₁, geht staubfrei zwischen den Tüchern durch, und

gelangt durch die Oeffnungen f₁ in das Abzugsrohr K₁. Auch hier ist wieder in dem Kasten D₁, welcher mit dem Abzugsrohr in

Verbindung steht, ein Windflügel angebracht.

Der Antrieb der ganzen Maschine ist aus den Figuren, in welchen

gleiche Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, ohne

weiteres zu entnehmen.

Es bleibt nur noch zu erwähnen, daß das Wollgewebe x, welches durch die Oeffnung j₆ aus dem Heizkasten C ausgetreten und durch den Selbstleger

M abgelegt ist, nachher, um die

zerstörte Baumwolle von der Wolle zu entfernen, gründlich

gewaschen und geklopft werden muß. Leider fehlt in der citirten

Quelle jede Zeitangabe für die Dauer des Aufenthaltes der Waare

in den verschiedenen Räumen. Und doch wäre diese Angabe so

nothwendig, um sich ein Urtheil zu bilden, ob dieses

continuirliche Carbonisirungsverfahren, namentlich auch in

Hinsicht auf den Verbrauch von Salzsäure und Heizmaterial,

wirklich so große Vortheile bietet, daß sich die Aufstellung

eines so kostspieligen Apparates lohnend herausstellt. Endlich

spricht unsere Quelle auch von dem Vorzug, daß dieses Verfahren

mit gasförmiger Salzsäure die Farben ganz unberührt lasse.

– Referent, als praktischer Farbenchemiker, erlaubt sich

beizufügen, daß diejenigen gefärbten Stoffe, welche in ihrer

Farbe durch flüssige Salzsäure beeinträchtigt werden, denselben

Schaden auch durch gasförmige Säuren erleiden werden; ob ein

Bischen mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an, eine

angegriffene Farbe ist unter allen Umständen nicht verkäuflich.

(Vgl. 1877 226 328.)

Kl.

Tafeln