| Titel: | Anwendung des Principes der Eugen Bourdon'schen gekrümmten Metallröhren von nicht kreisförmigem Querschnitt auf verschiedene Apparate. |

| Autor: | A. P. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 26 |

| Download: | XML |

Anwendung des Principes der Eugen Bourdon'schen

gekrümmten Metallröhren von nicht kreisförmigem Querschnitt auf verschiedene

Apparate.

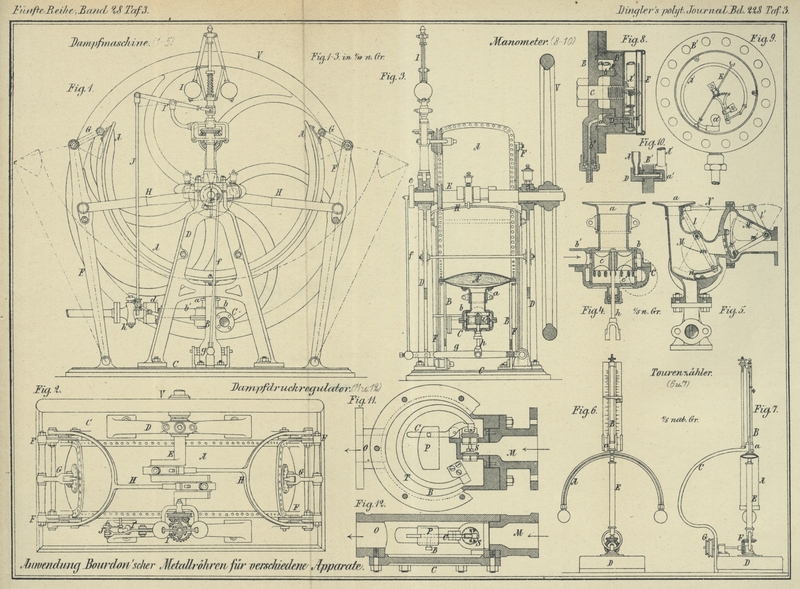

Mit Abbildungen auf Tafel

3.

Bourdon's Metallröhren für verschiedene Apparate.

Längst bekannt und viel verbreitet sind jene Manometer und Metallbarometer, deren

Hauptorgan eine gekrümmte elastisch-biegsame Metallröhre von nicht kreisförmigem

Querschnitt bildet. Weniger bekannt jedoch dürfte es sein, daſs der Erfinder, Eugen Bourdon, seine Röhren noch auf eine Menge anderer

Instrumente und Maschinen in Anwendung zu bringen gewuſst hat, bei denen entweder

die Aenderung der Krümmung oder des Rauminhaltes oder beides zugleich

zweckentsprechend verwerthet ist. Wir entnehmen einer in Armengaud's

Publication industrielle, 1877 Bd. 24 S. 161

erschienenen umfangreichen Abhandlung die Beschreibung einiger der bemerkenswerthesten Anwendungen des in

Rede stehenden Principes, ohne jedoch in der Lage zu sein, über den praktischen

Erfolg derselben Näheres berichten zu können.

1) Dampfmaschine mit elastisch-biegsamer Röhre (Fig. 1 bis 5 Taf. 3). Fig. 1 und 2 stellen

diesen Motor in der äuſseren Ansicht und im Grundrisse dar. Fig. 3 ist ein Querschnitt

durch die Kurbelwelle. Obgleich vorliegendes System für den Dampfbetrieb bestimmt

ist, so können doch Fälle eintreten, wo der Betrieb mit comprimirter Luft ebenso gut

anwendbar und vorzuziehen ist. Bourdon hat deshalb bei

seinen Maschinen zweierlei Vertheilungssysteme (innere Steuerungen) eingeführt,

nämlich für den Dampfbetrieb den in Fig. 4 nach einem

gröſseren Maſsstabe dargestellten „Hohlkolbenschieber“, für den Betrieb mit

comprimirter Luft die in Fig. 5 im

Verticaldurchschnitt abgebildete „Abwicklungsklappe“ (tiroir à

déroulement). Erwägt man, daſs bei seinem bekannten Manometer die gekrümmte

Metallröhre, von welcher die Bewegung des Zeigers abhängt, in eine Curve von

gröſserem Krümmungshalbmesser übergeht, wenn sie mit einem Raum in Verbindung steht,

welcher Dampf von gewisser Spannung oder comprimirte Luft enthält, dagegen vermöge

ihrer Elasticität ihre ursprüngliche Krümmung wieder annimmt, sobald der Dampf- oder

Luftdruck aufhört, so ist leicht einzusehen, wie bei dem vorliegenden System die

Kolbenbewegung durch das Spiel der biegsamen Röhre ersetzt werden kann.

Das Hauptorgan der Maschine ist die biegsame Röhre A,

welche in ihrer Mitte auf zwei an die Bodenplatte C

befestigten eisernen Trägern B festgeschraubt ist. Mit

der nämlichen Bodenplatte sind die beiden guſseisernen Ständer D der doppeltgekröpften Welle E verbunden, desgleichen die Lager der vier Hebel F, welche durch die gabelförmigen Schubstangen H mit der Antriebwelle E und durch die

Gelenke G mit den Enden der Röhre A verbunden sind. Die Röhre besteht hier aus zwei

ungefähr 1mm,5 dicken, kreisförmig gebogenen und

mit ihren Rändern zusammengenieteten Stahlblechbändern. An ihrer tiefsten Stelle und

in der Mitte ihrer Breite steht sie durch einen kurzen Rohransatz a (Fig. 3 und 4) mit der cylindrischen

Kammer b in Verbindung, welche den Dampfschieber c umschlieſst. Der Dampf strömt durch das Rohr b' in die Ventilkammer, und das mit dem Regulator I in Verbindung stehende Drosselventil d regulirt den Dampf zutritt. Sobald nun der dicht vor

dem letzteren angeordnete Hahn K geöffnet wird, strömt

der Dampf in die elastische Röhre A. Dem inneren Drucke

nachgebend, bläht sich diese leicht auf; dadurch entfernen sich die beiden Enden von

einander und stoſsen die beiden Hebel F rechts und

links mit Gewalt zurück. Die Schubstangen H

übertragen diesen Impuls

auf die gekröpfte Welle E und bewirken dadurch eine

halbe Umdrehung des Schwungrades V. In diesem Momente

ändert der Dampfschieber, dessen Bewegung durch Vermittlung der Stange f und des Hebels g mit der

Umdrehung der Kurbel e zusammenhängt, seine Stellung

und die Ausströmungsöffnung wird frei. Der Dampf, welcher die beiden Schenkel der

elastischen Röhre ausgestreckt hielt, entweicht nun durch das Ausströmungsrohr C, die Enden der Röhre, welche vermöge ihrer

vollkommenen Elasticität ihrer ursprünglichen Krümmung wieder zustrebt, nähern sich

wieder einander, indem sie die Schubstangen H nach sich

ziehen, und das Schwungrad vollendet, diesem neuen Impuls folgend, seinen Umlauf.

Dieses bei jeder Tour sich wiederholende Spiel erzeugt eine regelmäſsige Drehung, so

lange der Dampf hinzuströmt.

Man könnte nun den Einwurf erheben, daſs bei dieser Maschine, wo das Kolbenspiel

durch die abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung einer biegsamen Röhre ersetzt

ist, das Innere der letzteren einen schädlichen Raum bilde, welcher den

Dampfverbrauch ohne entsprechende Nutzarbeit um ein Beträchtliches vermehre. Diesem

Einwurf zu begegnen, füllt der Erfinder die Röhre mit kurzen, an beiden Enden

geschlossenen Rohrstücken A' (Fig. 3) von entsprechendem

Querschnitt, welche lose, an einander gereiht, ein biegsames, den Formveränderungen

der Röhre A sich anschmiegendes System bilden. Es ist

somit kein schädlicher Raum vorhanden, und der Dampfverbrauch bleibt der durch den

Motor entwickelten Arbeit proportional.

Der Hohlkolbenschieber (Fig. 4) besteht aus einem

Bronzering c, welcher in einem zweiten an die

Ventilkammer b befestigten Bronzering c' gleitet. Der feste Ring besitzt zwei im Kreise über

einander angeordnete Löcherreihen, wovon die eine mit dem Dampfeinströmungsrohr b', die andere mit dem Ausströmungsrohr C in Verbindung steht. Angenommen der Schieber c befinde sich in seiner tiefsten Lage, wobei er die

untere Löcherreihe verdeckt, so strömt der Dampf aus der Röhre b' durch die obere Löcherreihe in die Ventilkammer und

von da in die elastische Stahlröhre, deren beide Schenkel er durch seinen Druck aus

einander treibt. In diesem Augenblick bewegt sich jedoch der Schieber aufwärts,

indem er die obere Löcherreihe verdeckt, zugleich aber die untere freiläſst, worauf

der in der elastischen Röhre enthaltene Dampf durch die Ventilkammer und die Röhre

C ins Freie oder in den Condensator strömt.

Soll comprimirte Luft als Kraftquelle dienen, so tritt die in Fig. 5 dargestellte

Ventilkammer an die Stelle der beschriebenen. Diese Ventilkammer besteht aus zwei

Abtheilungen M und M' in

deren jeder ein Hebel m und m' angeordnet ist. Der Hebelachse gegenüber ist jede dieser Abtheilungen

mit zahlreichen Löchern durchbohrt, welche die comprimirte Luft jedesmal

durchlassen, so oft der betreffende Hebel ein über die Löcher sich legendes, einerseits an das

Hebelende, andererseits an die Ventilkammer befestigtes Kautschukband n oder n' hinwegzieht. Das

eine Band n dient als Einlaſsventil, das andere n' als Auslaſsventil, und die Vertheilung der Luft

geschieht durch das abwechselnde Zu- und Aufdecken der Oeffnungen mit sehr geringem

Kraftaufwand, ohne daſs es nöthig wäre, die Berührungsflächen zu schmieren. Beide

Hebel m und m', deren

Achsen luftdicht aus den Kammern treten, erhalten ihre Bewegung von eisern auf der

Welle sitzenden Excenter durch Vermittlung der auf die Achsenenden festgekeilten,

durch eine Stange N an einander gekuppelten Hebel l und l'.

Der Erfinder macht zu Gunsten seiner Maschine mit elastischem Rohr, der gewöhnlichen

Dampfmaschine gegenüber, folgende Vortheile geltend: sie ist in ihrer Construction

einfacher, bedeutend leichter, gestattet, frei von Stöſsen oder Erschütterungen,

groſse Geschwindigkeiten ohne Räderwerk oder Riemenscheiben; der Arbeitsverlust in

Folge der Reibung des Kolbens und der Kolbenstange, die Dampfentweichung durch die

Stopfbüchse der letzteren, und ebenso das beständige Schmieren dieser Organe fällt

hinweg u s. w.

2) Tachymeter oder Tourenzähler (Fig. 6 und 7 Tafel 3). Die Function

dieses Instrumentes beruht auf der Aenderung des Rauminhaltes seiner elastischen

Röhre. Diese ist aus dünnem Messing hergestellt und mit einer Flüssigkeit gefüllt,

welche in der mit ihr communicirenden Glasröhre B

steigt oder sinkt, je nachdem der Rauminhalt der Röhre ab- oder zunimmt. Der kurze

kupferne Rohransatz a, welcher die Verbindung mit der

Glasröhre herstellt, tritt durch den Hals eines an den Holzsockel D befestigten eisernen Trägers C. Ueber diesem sind zu beiden Seiten der Glasröhre zwei von 0 bis 140

getheilte kupferne Scalen angebracht, auf denen die Tourenzahl der betreffenden

Maschine abgelesen werden kann. Die elastische Röhre ist an eine in der Hülse E laufende Verticalspindel befestigt, welche von der

Maschine, deren Rotationsgeschwindigkeit ermittelt werden soll, mittels der

Schnurscheibe G und zweier Winkelräder ihren Antrieb

erhält. Vermöge der Centrifugalkraft entfernen sich die an den Enden der Röhre A angebrachten Metallkugeln mehr oder weniger von

einander; dadurch ändert sich der innere Rauminhalt der Röhre A und somit das Flüssigkeitsniveau in der Glasröhre B. Auf der Scale, welche die den verschiedenen

Flüssigkeitshöhen entsprechenden Tourenzahlen anzeigt, läſst sich der bequemeren

Beobachtung wegen ein Zeiger auf- und niederschieben.

3) Manometer mit zwei communicirenden elastisch-biegsamen

Röhren (Fig. 8 bis 10 Taf. 3). Bei diesem

Manometer, welches Drucke von 300 bis 400at, wie

solche bei hydraulischen Pressen vorkommen, anzeigt, hat Bourdon beide Eigenschaften seiner Röhre, die Aenderung der

Krümmung und des Rauminhaltes verwerthet. Das Instrument besteht aus einer

Büchse von Glockenmetall, deren beide Theile B und B' an ihrem Umfange durch Bolzen und Muttern und in der

Mitte durch eine starke Schraube C hermetisch mit

einander verbunden sind. Um die Fläche, welche dem enormen Drucke des durch den

Kanal b' von der hydraulischen Presse kommenden Wassers

ausgesetzt ist, möglichst zu vermindern, ist der Raum a

zwischen Boden und Deckel der Büchse durch einen ringförmigen Vorsprung b der Rückwand vermindert. In diesen Raum ist eine

gekrümmte Stahlröhre A von elliptischem Querschnitt,

aus mehreren Metalldicken bestehend, eingeschlossen – letzteres, um dem von auſsen

einwirkenden hydraulischen Drucke den nöthigen Widerstand leisten zu können. Das

eine Ende dieser durch einen Metallpfropf geschlossenen Röhre ist frei, das andere

in ein Rohr D geschraubt, welches durch den Körper B' der Büchse tritt und an einen bronzenen Rohransatz

a' geschraubt ist, durch den die erste Röhre mit

der zweiten A' in Verbindung steht, wie aus der

Detailansicht Fig.

10 hervorgeht. Die Röhre A' ist aus Kupfer,

von der Wandstärke der gewöhnlichen Manometerröhren, und die Bewegungsübertragung

auf den Zeiger E erfolgt durch den nämlichen

Mechanismus, wie bei diesen. Die Röhre A zieht sich

unter dem von auſsen auf sie einwirkenden hydraulischen Druck zusammen, wodurch ihr

Rauminhalt eine Verminderung erleidet, und dehnt sich bei nachlassendem Drucke

wieder aus. Die Aenderung des Rauminhaltes aber hat eine Aenderung der Krümmung der

zweiten Röhre A' zur Folge, weil beide Röhren mit

einander verbunden und mit Wasser gefüllt sind. Alle Biegungen und momentanen

Formveränderungen der Röhre A theilen sich in

entgegengesetztem Sinne der Röhre A' mit, indem diese

sich ausdehnt, wenn die erstere sich zusammenzieht und umgekehrt.

4) Dampfdruckregulator (Fig. 11 und 12 Taf. 3).

Dieser Apparat besteht nach der Revue industrielle,

1877 S. 398 aus einer mit Rohransätzen O, M versehenen,

durch einen aufgeschraubten Deckel C verschlossenen

Büchse B, welche die gekrümmte Manometerröhre T umschlieſst; letztere wirkt auf ein Doppelventil S und wird durch ein auf dem Hebel C verstellbares Gegengewicht P äquilibrirt. Der Dampf strömt auf dem Wege nach dem Apparate, wo er

wirken soll, durch das Rohr M und das Ventil in die

Büchse. Nach Maſsgabe des zunehmenden Druckes zieht sich die Röhre T zusammen, schlieft das Ventil mehr und mehr, und

sperrt endlich, wenn die vorgeschriebene Druckgrenze erreicht ist, den Dampf

vollständig ab. Bei abnehmendem Drucke streckt sich die elastische Röhre, öffnet das

Ventil und läſst von neuem Dampf hinzu.

A.

P.

Tafeln