| Titel: | Haniel und Lueg's bez. H. Ochwadt's sogen. Caps-Einrichtung. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 172 |

| Download: | XML |

Haniel und Lueg's bez. H. Ochwadt's sogen.

Caps-Einrichtung.

(Patentklasse 5. Fortsetzung des Berichtes Bd. 260

S. 398.)

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Haniel und Lueg's bez. Ochwadt's sogen.

Caps-Einrichtung.

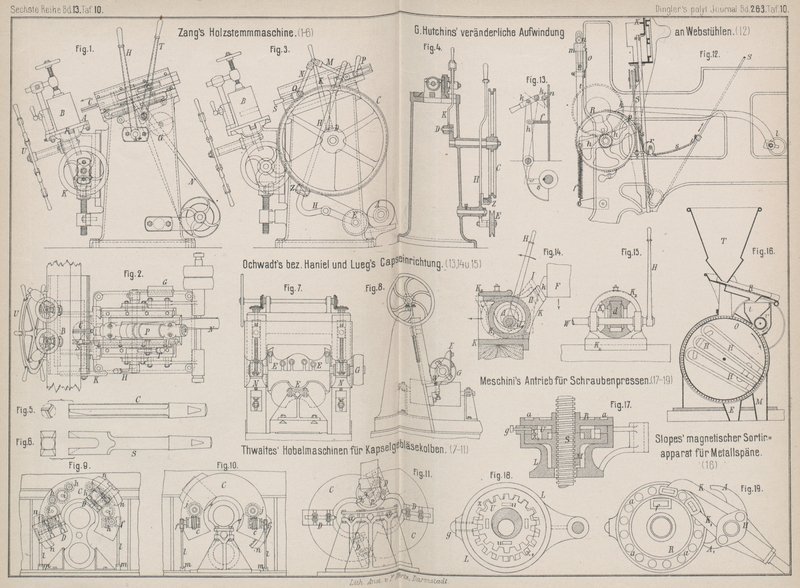

Die in Fig. 14

und 15 Taf.

10 veranschaulichte Aufsatz Vorrichtung von Haniel und

Lueg in Düsseldorf-Grafenberg (* D. R. P. Nr. 36469 vom 27. Februar 1886)

gehört derjenigen Gruppe dieser Apparate an, welche eine sofortige Abwärtsbewegung

der Förderschale von der Hängebank ohne vorheriges Abheben von den Stützen gestatten

und dadurch nicht nur die Zeit eines Aufzuges abkürzen, sondern auch die Seile

wesentlich schonen.

Die sogen. Hängestützen K sind mit dem Gleitstücke K1 zusammengegossen;

letzteres kann in der Büchse K2 hin und her gleiten. Die Feststellung, Vorwärts-

und Rückwärtsbewegung der Stützen K erfolgt mittels des

Handhebels H und der kreisförmig abgerundeten Daumen

d und d1, welche sich in einer Bohrung des Gleitstückes K1 bewegen. Handhebel

und Daumen sitzen auf einer Achse W, welche in der

Büchse K2. jedoch

auſserhalb des Mittels der Bohrung für die Daumen gelagert ist. In der Stellung Fig. 14 ruht

die Förderschale F mit den unten abgeschrägten

Aufsatztheilen k auf den mit gleich schrägen

Stützflächen versehenen Capskeilen oder Hängestützen K.

Soll die Förderschale abwärts gehen, so wird der Hebel H in der Pfeilrichtung umgelegt und durch die gleichzeitig erfolgende

Drehung der Daumen d und d1 schiebt sich das Gleitstück K1 in die Büchse E2 hinein. Die

Aufsatztheile k und die Stützen K gleiten an einander ab und, wenn sich die letzteren bis in die punktirt

angegebene Stellung I bewegt haben, wird die Schale

frei. Darauf werden die Stützen durch Zurückbewegung des Hebels H wieder in die Anfangsstellung zurückgebracht.

Wenn dann die Förderschale sich bei der Aufwärtsbewegung der Hängebank nähert, werden

die Stützen K durch die oberen entsprechend

abgeschrägten Flächen der Schalenansätze k in die

ebenfalls punktirt angegebene Stellung II gedreht; es

bilden hierbei die kreisförmig abgerundeten Daumen d

und d1 die Lagerflächen

für die Gleitstücke K1,

welche sich demgemäſs excentrisch zur Achse W drehen.

Nachdem die Förderschale durch die Aufsatzvorrichtung gegangen ist, fallen die

Stützen K durch ihr Eigengewicht in die Anfangsstellung

zurück und die Schale kann sich aufsetzen.

Die von H. Ochwadt in Grube Von der Heydt bei

Saarbrücken (vgl. * D. R. P. Nr. 20008 vom 29. Januar 1882) angegebene sogen.

Schachtfalle, welche in Verbindung mit einer Flüssigkeitsbremse arbeitet, soll sich

nach der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und

Salinenwesen, 1886 Bd. 34 * S. 257 bei verschiedenen Ausführungen bewährt

haben. Neuerdings hat diese Aufsatzvorrichtung durch die im Zusatzpatente Nr. 29482

vom 21. Mai 1884 mitgetheilte Anbringung eines Kniehebelwerkes zum Festhalten der Hängestützen eine wesentliche Verbesserung erfahren. Das

Bogenstück s (Fig. 13 Taf. 10), welches

auf der Achse der Hängestützen befestigt ist, stemmt sich bei aufsitzender

Förderschale gegen den Hebel h. Damit dieser nicht

abspringt, ist derselbe oben durch den Kniehebel kk1 gehalten, welcher durch das einseitige

Uebergewicht des als Handhebel dienenden ersten Kniestückes k stets nach oben durchgedrückt ist und sich mit einer Nase n am zweiten Kniestücke k1 so gegen einen festen Punkt stemmt,

daſs eine gewisse Mittellage nicht überschritten werden kann. Soll abwärts gefördert

werden, so braucht der Anschläger nur das erste Kniestück k am Handgriffe aufzuheben. Sobald das Knie gestreckt ist, bringt das

Korbgewicht den Hebel h zum Abspringen. Während des

Korbdurchganges bleibt der Hebel h in Folge der

Bogenform des Stückes s in der Ausrücklage und wird,

sobald die Hängestützen sich durch die Wirkung von Gegengewichten in Verbindung mit

der Flüssigkeitsbremse wieder gehoben haben, durch die Feder f in die Anfangsstellung zurückgetrieben. – Durch diese Vorrichtung wird

erreicht, daſs der Hebel h niemals durch den Stoſs des

aufsetzenden Förderkorbes abspringen kann und daſs das Ausrücken selbst bei den

schwersten Körben nur eine verschwindend kleine Kraft erfordert.

Tafeln