| Titel: | Die Kiesler'sche hydraulische Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe. |

| Autor: | H. Bock |

| Fundstelle: | Band 208, Jahrgang 1873, Nr. XXXI., S. 105 |

| Download: | XML |

XXXI.

Die Kiesler'sche hydraulische

Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe.

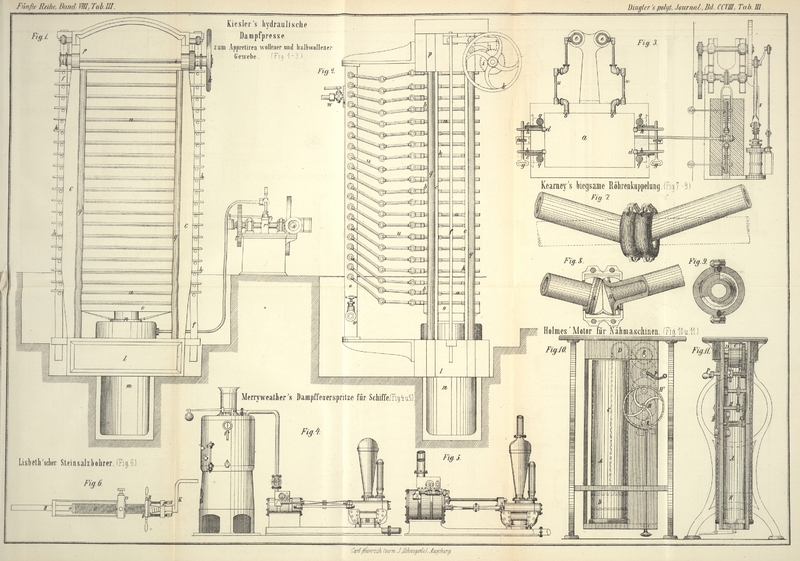

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Kiesler'sche hydraulische Dampfpresse zur Appretur wollener und halbwollener Gewebe.

Bei dem kolossalen Aufschwunge welchen vorzüglich in den letzten Jahren die Wollen- und Halbwollen-Industrie genommen

hat, wurde der Appreteur durch die Massenfabrication dieser Webwaaren gezwungen, die Handarbeiten mehr und mehr durch Maschinen

ausführen zu lassen, um eine raschere und bedeutend gleichmäßigere Production zu erzielen. Auch das Pressen der Wollen- und

Halbwollengewebe und die dazu verwendeten Apparate haben in Folge dessen bedeutende Verbesserungen erfahren.

Das Pressen dieser Waaren bildet die letzte Procedur welche sie durchzumachen haben, bevor sie in den Handel gelangen. Dasselbe

hat zum

Zweck, den Geweben einen bedeutenden Glanz oder Lüster, und somit ein schönes, dem Auge wohlgefälliges Ansehen zu verleihen.

–

Durchgängig wird zu diesem Behuf eine heiße Platte auf dem Tische einer Presse angebracht, auf diese Platte eine Partie Waare,

mit

dazwischen gelegten Preßspänen, geschichtet, letztere wieder mit einer

heißen Preßplatte gedeckt, auf welche abermals eine Schicht Waare folgt, und so fort, bis die Presse eingefüllt ist.

Die Platten müssen stets erhitzt werden, wenn der oben erwähnte Glanz durch das Pressen auf dem Gewebe erzeugt werden soll.

Dieß

geschah bis vor nicht langer Zeit auf folgende Weise: Man brachte die, meist aus Gußeisen oder Schmiedeeisen bestehenden Platten

in

einen sogenannten Preßofen, d.h. einen gußeisernen Kasten, in welchem die Platten reihenweise neben einander eingesetzt wurden,

worauf

derselbe durch einen Deckel dampfdicht verschlossen wird. Nun wird Dampf von 2 bis 4 Atmosphären Ueberdruck in den Kasten,

welcher zu

diesem Zwecke mit einem Dampfeinlaßventil versehen ist, gelassen, und auf diese Weise werden die Platten erhitzt. Nachdem

dieselben

gehörig durchwärmt sind und ungefähr eine Hitze von 96 bis 100° Réaumur angenommen haben, wird der Kasten geöffnet, und

die Platten werden herausgenommen, um mit der Waare in der oben angedeuteten Weise in die Presse eingeschichtet zu werden.

Daß diese Manipulation eine mehr oder weniger schwierige, und zugleich sehr zeitraubende Arbeit ist, leuchtet auf den ersten

Blick ein,

und dabei läßt diese Art des Pressens bezüglich der Gleichmäßigkeit noch viel zu wünschen übrig. Es ist daher erklärlich,

daß man

darauf sann, diesem Uebel abzuhelfen, und daß die hydraulische Dampfpresse mit hohlen Platten, welche durch

directe Dampfrohrleitungen von innen geheizt werden, in der letzten Zeit, wenigstens in den größeren Appreturanstalten, mehr

und mehr

Eingang fanden.

Die Figuren 1, 2 und 3 stellen die, mit bedeutenden Verbesserungen construirte Kiesler'sche Presse dieses Systemes,

nebst dem dazugehörigen Pumpwerk mit directem Dampfbetrieb, in der Vorderansicht, Seitenansicht und im Grundriß dar.

Die Presse enthält 21 schmiedeeiserne hohle Platten a, welche aus guten starken Blechen zusammengeschweißt sind, und zwar sind dieselben mit vielen schlangenförmig gewundenen Canälen versehen,

durch welche der Dampf streicht und die Platten auf diese Weise sehr gleichmäßig erhitzt; andererseits ist dadurch dem Durchbiegen

der

Platten eine Grenze gesetzt. An der hinteren Seite der Platte sind zwei Augen b, b angeschweißt, in welche

die Dampfzuleitungsrohre einmünden. An beiden Seiten der Platte befinden sich ebenfalls je zwei Putzen d,

d, welche sich dicht an die gußeisernen Führungsschienen c, c; anlegen, und dadurch die Platten

verhindern sich während dem Pressen nach vorwärts oder rückwärts zu verschieben. Diese Schienen c, c haben

von oben nach unten gehende und an Länge zunehmende Nuthen, welche den

untersten Stand der Platten durch Querstäbe, auf denen die Stifte h, h ruhen, begrenzen, somit einem

Kippen der Platten im Zustande der Ruhe vorbeugen, dadurch jedoch eine beliebige Verstellung derselben nach oben in keiner

Weise

verhindern, vielmehr den Platten gestatten, sich bis über das Doppelte der hier gezeichneten tiefsten Stellung einander zu

nähern.

Die Zuleitung des Dampfes geschieht durch gegliederte schmiedeeiserne Röhren u, welche mit ihren einen

Enden in die Augen b, b der Platten verschraubt, andererseits aber in den gußeisernen Röhren e, e, den sogenannten Standrohren, drehbar gedichtet sind. Die Röhren bestehen aus mehreren. Gliedern,

welche an ihren Enden durch eigenthümliche, solid construirte Stopfbüchsen dampfdicht in einander eingelenkt sind. Dadurch

ist den

Platten gestattet sich beliebig nach oben oder unten zu bewegen, ohne eine Verschiebung nach vor- oder rückwärts nothwendig

zu

machen, indem sich dann der kleiner oder größer werdende Abstand der Rohrenden durch Zusammenschieben resp. Auseinanderziehen

der

Rohrglieder selbstthätig regulirt, ohne jedoch die Dichtung in den Gelenken zu beeinträchtigen.

Vielseitig wendet man statt dieser Gelenkrohre zur Zuleitung des Dampfes aus den Standrohren in die Platten Gummischläuche

an, welche

zwar in der Anlage bedeutend billiger sind als jene, sich aber auf die Dauer in keiner Weise bewähren; gerade sie bilden oft

die

Veranlassung, daß einzelne Appreteure Anstand nehmen, die alte umständliche Presserei durch die neuere zu ersetzen, indem

sie sich

eine Dampfpresse anschaffen.

Das in den Platten sich condensirende Wasser fließt durch die Gelenkrohre in die Standrohre, von wo es durch einen selbstthätigen

Condensationswasserableiter ohne Dampfverlust abgeführt wird. Gleichzeitig dienen die Gelenkrohre zur Abführung der Luft aus

den

Platten beim Eintritt des Dampfes.

Um ein bequemes Einbringen der Waare zwischen die Platten zu bewerkstelligen, sind beiderseits der Presse zwei schmiedeeiserne

Schienen

f, f angebracht, durch die man in den Stand gesetzt ist jede einzelne Platte für sich zu heben, um den

Zwischenraum zwischen ihr und der nächst unteren zu vergrößern und so ein bequemes Einlegen der Waaren zu gestatten. Die Schienen

haben dazu mit den Platten correspondirende Löcher, in welche schmiedeeiserne, mit Handgriffen versehene Stifte g, g gesteckt werden können, auf denen alsdann die in die Platten eingeschraubten eisernen Handgriffe h, h ruhen. Wird nun die am Preßhelm gelagerte horizontale Winde i durch das Handrad k gedreht, so werden die Schienen f durch das damit verbundene Hebelwerk gehoben, und mit diesem die Platten um deren Hebung es sich

handelt. Einem freiwilligen Zurückgehen des ganzen Mechanismus ist durch eine Sperrvorrichtung Einhalt gethan.

Nachdem die Zwischenräume der Platten durch Waarenstöße gefüllt sind, beginnt der Preßproceß, und es liegt nun ganz in der

Hand des

Pressers, wie stark er die Platten heizen will, indem er den Dampfzufluß darnach regulirt.

Ist die Waare gleichmäßig durchhitzt und es macht sich ein schnelles Abkühlen der Platten nothwendig, so schließt er das

Dampfeinlaßventil v, öffnet dafür den am anderen Standrohr befindlichen Wasserhahn w, der mit einer Kaltwasserleitung oder einem Kaltwasserreservoir in Verbindung steht, und läßt somit kaltes Wasser durch

die Platten, wodurch dieselben schnell und gleichmäßig abgekühlt werden. Nach Absperrung des Wasserhahnes fließt das in der

Presse

zurückbleibende Wasser durch den Condensationswasserableiter selbstthätig ab. Die Presse wird nun zurückgelassen, und die

Waaren

werden ausgespänt, um das gleiche Manöver mit anderen zu pressenden Waaren zu beginnen.

Weitere Haupttheile der Presse sind, wie bei anderen hydraulischen Pressen, der in einem soliden Fundamentblock I gelagerte, auf einen zulässigen Totaldruck von 150000 Kilogrammen berechnete Preßcylinder m,

mit entsprechendem Kolben n und dem Preßtisch o. Der ebenfalls sehr stark

construirte Preßhelm p ist durch vier schmiedeeiserne Säulen q, q getragen und

gehalten.

Betrieben wird die Kiesler'sche Presse durch einen eisernen Pumpkasten mit zwei Preßpumpen r und r', mittelst einer kleinen direct wirkenden Dampfmaschine s, welche die Kraft durch ein am Pumpkasten gleichzeitig angebrachtes Rädervorgelege t, t' überträgt.

Durch diese gedrungene Anordnung wird außer einem dem Auge des Beschauers wohlgefälligen Ansehen, zugleich die bequemste Handhabung

des

Pumpwerkes und solideste Fundirung bezweckt.

Die Preßpumpen sind so eingerichtet, daß die eine, etwas größere, bei einem gewissen Druck selbstthätig ausgerückt werden

kann, während

die zweite, kleinere, fortarbeitet bis der höchstzugebende Druck erreicht ist, worauf auch sie selbstthätig ausgerückt wird.

Durch

diese Einrichtung wird jedem übermäßigen Beanspruchen der Presse, und somit auch jedem Springen eines Theiles der Presse oder

Pumpe

vollständig vorgebeugt.

Die beschriebene Presse übertrifft somit in ihrer Anordnung und Construction die meisten anderen Systeme; sie ist deßhalb

als

vollständig leistungsfähig, wo nicht als die leistungsfähigste ihrer Art zu betrachten.

Was die Ausführung derselben betrifft, so sey hier nur erwähnt, daß sie von der Zittauer Maschinenfabrik

(früher: Albert Kiesler und Comp.) in Zittau in die

bedeutendsten Appreturen Sachsens, Schlesiens, Westphalens und Oesterreichs, und zwar zur größten Zufriedenheit der Abnehmer

geliefert

wurde. Obige Firma hat bereits einen großen Ruf, vorzüglich in der Appretur-, Färberei – und Bleichereibranche erreicht

und ist fortwährend bestrebt diesen Ruf zu wahren. Durch die neuerdings erfolgte Umwandlung in ein Actienunternehmen sind

ihr die

Mittel geboten, ihre Einrichtungen in jeder Weise zu erweitern, so daß sie im Stande ist allen gestellten Anforderungen zu

genügen;

sie sey daher allen Appreturen, Färbereien und Bleichereien bestens empfohlen.

H. Bock.

Tafeln