| Titel: | Ueber Amsler-Laffon's Woltmann'schen Flügel mit elektromagnetischem Zählapparat; von Prof. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 208, Jahrgang 1873, Nr. XLV., S. 168 |

| Download: | XML |

XLV.

Ueber Amsler-Laffon's

Woltmann'schen Flügel mit elektromagnetischem Zählapparat; von Prof. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereines, 1873 S. 11.

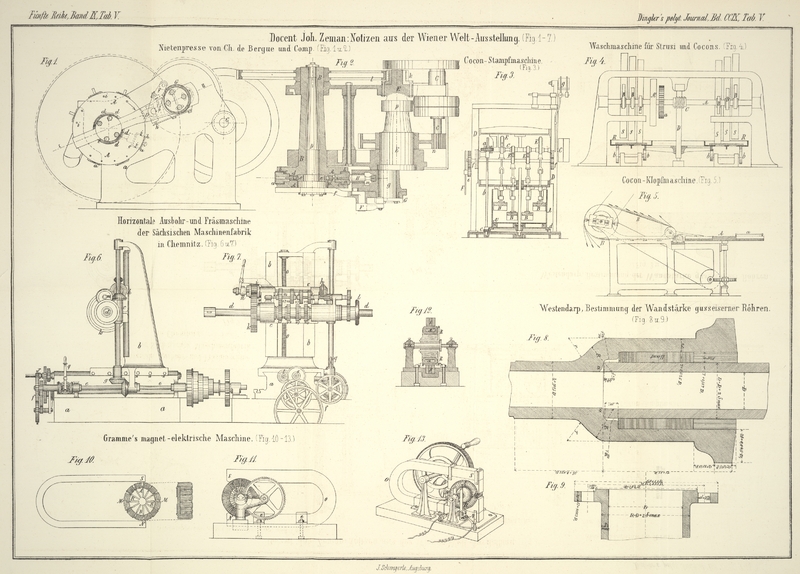

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Rühlmann, über Amsler's Woltmann'schen Flügel mit elektromagnetischem Zählapparat.

Wer mit Hülfe des Woltmann'schen Flügels Geschwindigkeitsmessungen fließender Wässer vorgenommen hat, der

wird auch von dem Wunsche beseelt worden seyn, des lästigen Aushebens des Instrumentes aus dem Wasser, um die in bestimmter

Zeit

gemachten Umdrehungen des Flügelrädchens zählen zu können, wo möglich ganz enthoben zu werden. Welche mancherlei Verbesserungen

aber

auch an dem Instrumente, mit mehr oder weniger Erfolg, seit Woltmann

R. Woltmann: „Beschreibung des hydrometrischen Flügels“ Hamburg, 1790. versucht und ausgeführt wurden, des gedachten Uebels schien man nicht Herr zu werden.

Um so aufmerksamer wurden daher alle Betheiligten, als in dem zu Philadelphia erscheinenden Journale of the

Franklin Institute

Daraus mitgetheilt im polytechn. Journal, 1869, Bd. CXCIII S. 345. auch ein von Farrand Henry (früheren Assistent bei dem United States Lake

Survey) angegebenes und ausgeführtes Hydrometer besprochen und mit (leider sehr unvollständigen) Zeichnungen erläutert wurde.

Hierbei werden die Umdrehzahlen des in fließendes Wasser eingebrachten Drehapparates (kein Windflügel wie bei Woltmann, sondern Hohlkugeln wie u.a. bei Adie's Anemographen) unter Zuziehung eines Morse'schen mit einem galvanischen Strome in Verbindung stehenden Papier-Registrir-Apparates,

dadurch gezählt, daß bei jeder Flügelumdrehung ein scharf markirter Punkt auf ein in fortschreitender Bewegung begriffenes

Papier

notirt wird.

Durch eine Arbeit des Hrn. Prof. Harlacher

In den technischen Blättern des deutschen polytechnischen Vereines in Böhmen, Jahrg. 1870, S. 91 („über

Amsler-Laffon's in Schaffhausen verbesserten Woltmann'schen Flügel, vervollkommnete,

sichere Aus- und Einrückung des Zählwerkes“). wurde mir bekannt, daß sich Hr. Amsler-Laffon in Schaffhausen (der Erfinder des

Polarplanimeters, des Momentenplanimeters etc.) auch erfolgreich mit Verbesserungen des Woltmann'schen

Flügels (als Hydrometer) beschäftigt habe, weßhalb ich diesem ausgezeichneten Mechaniker über Henry's

telegraphischen Wassergeschwindigkeitsmesser Mittheilung machte. Unsere Correspondenzen führten schließlich dahin, daß nun

Hr.

Amsler eine viel einfachere Construction eines Woltmann'schen Flügels mit

elektromagnetischem Zählapparate zur Ausführung vorschlug, was ich gern acceptirte und jetzt, nach Ablieferung des betreffenden

Instrumentes für die Maschinenmodellsammlung des k. Polytechnicums in Hannover auszusprechen mich verpflichtet halte, daß

Hr. Amsler-Laffon etwas ganz Ausgezeichnetes geliefert hat.

Auf Tafel V findet sich in Figur 1–12

Amslers Hydrometer nebst Zubehör, in halber natürlicher Größe dargestellt, wozu Nachstehendes bemerkt

werden mag.

Um alle Complicationen zu vermeiden und den Apparat möglichst gedrängt zu construiren und zuverlässig zu machen, richtete

der Künstler

denselben so ein, daß man über dem Wasser nicht die Flügelumdrehungen während einer gegebenen Zeit zu

zählen, sondern die Zeit zu beobachten hat, während welcher eine gegebene Anzahl Umdrehungen (und zwar 100)

gemacht werden.

Hierzu ist vorerst die Anordnung so getroffen, daß das Rad a (Fig. 1 und Fig. 2) nach 100 Flügelumläufen eine einzige Umdrehung macht, ferner eine Nase b auf der Ebene dieses Rades bei jeder solchen Umdrehung auf einen Hebel c

wirkt und dadurch bei d einen galvanischen Strom schließt. Die betreffende Drahtleitung e, e geht dabei durch ein eisernes Gasrohr B, B, in welchem der Draht durch

Kolophonium isolirt ist. Daß das Rohr B auch gleichzeitig dazu dient, den Flügel unter Wasser in jeder

beliebigen Höhe feststellen und wirken lassen zu können, versteht sich wohl von selbst. Wie aus dem Grundrisse Fig. 3 erhellt, ist die Befestigungsstange k des

Apparates vierkantig, deren unteres Ende (eine Spitze etc.) auf den Strom- oder Flußgrund zu stehen kommt.

Der galvanische Strom wirkt auf einen Elektromagneten

m, m welcher in der oberen Partie einer leicht transportablen cylindrischen Büchse (Fig. 5 und 6) placirt ist, deren unterer Theil die galvanische Batterie enthält. Dieser Elektromagnet zieht beim Schlusse des Stromes

einen besonders aus den Figuren 10, 11 und 12 (wo überall gleiche Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet sind) erkennbaren Anker g, q,

p an, der sich um p, p als Achse dreht, der jedoch zurückgeht, sobald der Hebel c von der Nase b abfällt und der Strom nicht mehr geschlossen ist. Nur dieser

letzte Moment ist scharf bestimmt und wird beobachtet. Der Augenblick des Stromschlusses dient lediglich dazu, den Beobachter

zu

avertiren, daß das zu beobachtende Zeichen in einigen Secunden eintreten wird. Hierzu läßt das Spiel des Elektromagneten abwechselnd einen Punkt g in der Oeffnung h des Deckels der Büchse r, r erscheinen und verschwinden. Um die Batterie r, r (Fig. 5 und 6) in gehörigen Stand zu setzen, schraubt man die untere Hälfte der Büchse

bei f, f von der oberen, dem elektromagnetischen Theile, ab und füllt eine kleine Messerspitze reinen

Quecksilbersalzes (schwefelsaures Quecksilberoxyd) nebst Wasser ein. Zink und Kohle (in Fig. 5 hinlänglich angegeben) müssen zwei inwendig befindliche

Platinplättchen δ und ε gut berühren. Ein Kautschukröhrchen η (Fig. 6 u. Fig. 9) versieht die Stelle einer Feder. Wegen des sich unten sammelnden

Quecksilbers sind Kohle und Zink mit Elfenbeinfüßen Ψ versehen. Nach der Füllung schraubt man die

beiden Theile der Büchse r, r wieder zusammen und zwar so fest, daß eine Kautschukdichtung φ sicher auf einer Gutta-percha-Fütterung ω

aufsitzt, so daß man die Batterie in jede Lage zu bringen vermag, ohne daß die Flüssigkeiten auslaufen oder das Metall angegriffen

werden kann. Um sich zu überzeugen, daß die Batterie in Ordnung ist, stellt man die Verbindung der Drähte α und β mit den beiden isolirten Köpfen π und

ε der Batterie einen Augenblick her, worauf alsdann der weiße Punkt im Centrum h des Deckels verschwinden muß. Tritt dieß nicht ein, so ist damit angezeigt, daß Zink und Kohle nicht

ordentlich an den Contacten δ und ε liegen. Ist Alles in

gehörigem Stande, so geht der positive Strom von der Zinkplatte bei ε, d. i. an der Stelle des

Platinplättchens, das Messingsäulchen oder Knöpfchen π passirend, in den mit Seide gehörig

übersponnenen Leitungsdraht α über und tritt von hier aus in die mittelst Kolophonium isolirte

Leitung e des Gasrohres B, welche Leitung bei i

oben am Anfange des Gehäuses A, in unmittelbarer Nähe von d (Fig. 1) endet. Der negative Strom geht vom Platinblättchen β ab in die Metallwand der Büchse r über, durchläuft dann die Windungen

m, m des Elektromagneten und gelangt am Knöpfchen ε in die

ebenfalls umsponnene Drahtleitung β, welche diesen Strom in das eiserne Gasrohr B überträgt, wodurch derselbe weiter nach A und a

geleitet wird. Beide Ströme vereinigen sich dann, wenn durch die Berührung zwischen der Nase b und dem

Ende des Hebels c, der Schluß der Ströme bei d erfolgt.

Zum Gebrauche des ganzen Apparats schraubt man die Röhre B auf das Gehäuse A,

nachdem man vorher den Flügel W mit seiner Welle y, der endlosen Schraube x, und dem Leit- und Schutzrohre D derartig zusammengestellt hat, wie

solches die Abbildung erkennen läßt. Weiter bringt man dann die Röhre B mittelst einer Zwinge C und zweier Druckschrauben E, E mit der Stange k

in feste Verbindung, während letztere Stange durch zwei andere Hülsen F und G des Körpers A frei hindurch geht. Endlich

schraubt man die Büchse H auf B und bringt die Leitungsdrähte α und β derselben in geeignete Verbindung mit den Löchern der

Knöpfe π und ρ der Batterie u.s.w.

Wie der Steuerflügel Z mittelst einer Druckschraube L mit A, D in Verbindung gebracht wird, erhellt ohne Weiteres aus der Abbildung.

Beiläufig gesagt habe ich es zweckmäßig erachtet, den Flügel W mit dem Atmosphärenringe (Schutzringe) des

Treviranus zu umgeben, vier Flügel statt sonst zwei zu nehmen, sowie die Flächen der letzteren doppelt gekrümmt anzuordnen.

Nach mit

dem Instrumente angestellten Versuchen werde ich weiteren Bericht erstatten.

Tafeln