| Titel: | Ueber die radicale Beseitigung des Kesselsteines von Dr. E. de Haën, Fabrikant chemischer Producte in List vor Hannover. |

| Autor: | E. de Haën |

| Fundstelle: | Band 208, Jahrgang 1873, Nr. LXIV., S. 271 |

| Download: | XML |

LXIV.

Ueber die radicale Beseitigung des Kesselsteines von Dr. E. de Haën, Fabrikant chemischer Producte in List vor

Hannover.

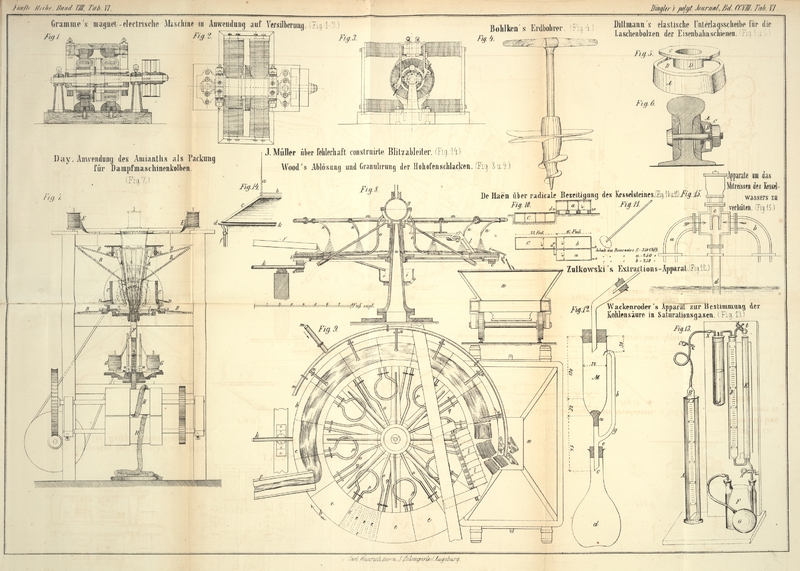

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

de Haën, über die radicale Beseitigung des Kesselsteines.

Die Bestandtheile des Dampfkesselspeisewassers, welche beim Verdampfen sich unlöslich abscheiden und Kesselstein bilden, resp.

als

Kesselsteinbilder in Betracht kommen, sind kohlensaurer Kalk und Gyps. Einem Wasser also, welches die Fähigkeit, durch Verdampfen

Kesselstein zu bilden, verlieren soll, müssen diese Salze entzogen werden, bevor es in den Kessel gelangt.

Kohlensaurer Kalk ist in klarem Speisewasser als löslicher, zweifach kohlensaurer Kalk enthalten; fügt man

nun die gleiche Menge Aetzkalk (Kalkmilch) zu, so bilden sich 2 Theile unlöslichen, einfach kohlensauren Kalks, die als Niederschlag

zu Boden sinken. Das überstehende klare Wasser ist hiernach vollkommen frei von kohlensaurem Kalk.

Kalk

KohlensäureKohlensäure

= 1 Atom im Wasser gelöster doppelt-kohlensaurer Kalk

KalkKalk (als Kalkmilch zugefügt.)

KohlensäureKohlensäure

2 Atome unlöslicher, einfach kohlens.= Kalk, der sich als Niederschlag zu Boden

setz.

Wenn nun das Wasser nicht in der angegebenen Weise gereinigt wird, so erfolgt derselbe Proceß im Kessel, indem durch die Wärme

1 Theil

Kohlensäure mit dem Wasserdampf gasförmig entweicht und der andere Theil mit Kalk verbunden als unlöslicher Kesselstein

zurückbleibt.

Gyps oder schwefelsaurer Kalk ist ein in Wasser sehr schwer löslicher Körper, 500 Pfund Wasser können nur 1

Pfund Gyps lösen. Wenn nun ein Speisewasser in 1000 Pfund 1/2 Pfund Gyps enthält, so muß sich im Dampfkessel Gyps als Kesselstein

ausscheiden, sobald drei Viertel des Wassers verdampft ist. Praktisch ausführbar können wir nun den Kalk

des Gypses nicht wie den des doppelt-kohlensauren Kalks vollkommen aus dem Wasser entfernen, dagegen können wir demselben die Schwefelsäure entziehen und den Gyps in ein, überaus leicht

lösliches, den Kesselwandungen völlig unschädliches Salz, in Chlorcalcium verwandeln. Hierzu dient uns das Chlorbaryum

Kalk und Schwefelsäure

= Gyps

Baryum und Chlor

= Chlorbarium

geben vereinigt unlöslichen schwefelsauren Baryt, der sich mit dem vorhin erwähnten kohlensauren Kalk zu Boden

setzt, und Chlorcalcium, welches im Wasser gelöst bleibt.

50 Theile

Wasser lösen 100 Theile Chlorcalcium

50000 „

Wasser lösen 100 „ Gyps.

Wenn also ein Kessel täglich einmal seinen Inhalt verdampft, so muß sich nach Verlauf von 3–4 Tagen täglich von 100 Kubikfuß

Speisewasser mittleren Gypsgehalts circa 2 Pfd. Gyps als Kesselstein oder Schlamm abscheiden, während ein

mit gereinigtem Wasser, welches nur Chlorcalcium enthält, gespeister Kessel 5–8 Jahre in Betrieb sein könnte, bevor sich

Chlorcalcium als unlöslich abscheidet.

Ich habe oben gesagt, daß „praktisch ausführbar“ die Entfernung des im Gyps enthaltenen

Kalks nicht möglich sei und will damit hauptsächlich bezeichnen, daß durch die von anderer Seite empfohlene Fällung desselben

mit Soda

der beabsichtigte Zweck nur unvollkommen erreicht wird.

Indem ich nun das Grundprincip der Methode nochmals dahin zusammenfasse, daß dem Speisewasser vor dem Eintritt in

den Kessel die kesselsteinbildenden Bestandtheile entzogen werden müssen, gehe ich zur Ausführung über.

Die Methode bedingt je nach Größe des Betriebes ein oder mehrere Gefäße zum Reinigen des Wassers und ein Reservoir, aus welchem

die

Speisepumpe das gereinigte klare Wasser entnimmt. Beide Gefäße müssen so übereinandergestellt sein, daß der Inhalt des oberen

vollkommen in das untere abfließen kann, wobei das letztere zweckmäßig in die Erde eingelassen wird, so daß die Oberkante

mit dem

Fußboden abschneidet.

Von einer specielleren Beschreibung dieser Gefäße sehe ich ab, da Form, Größe und Arrangement derselben sich gar zu sehr nach

dem

Betriebe, nach der Localität und den etwa bereits vorhandenen Reservoiren richtet, außerdem haben bereits mehrere Maschinenfabriken,

unter andern die Holler'sche Carlshütte in Rendsburg, die Herstellung passender Reinigungsapparate in die

Hand genommen.

Die nebenstehende Zeichnung gibt die in meiner Fabrik in Thätigkeit befindliche Einrichtung zur Reinigung von 10000 Kubikfuß

Speisewasser pro Tag wieder.

Die höherstehenden Gefäße a und b werden, wenn irgend möglich, mit durch

abgehenden Dampf vorher erwärmtem Speisewasser gefüllt. Dieselben tragen 6'' vom Boden Hähne d zum Ablassen des geklärten Wassers in c und am Boden bei e, e Hähne zum Ablassen des Schlammes. Möglichst zur Hand stellt man nun die beiden, Kalkmilch und

Chlorbarium enthaltenen Gefäße.

Kalkmilch. – Ein guter, fetter Mauerkalk wird mit nicht zu wenig Wasser zu einem dünnen zarten Brei gelöscht und ein 3–400 Liter fassendes, oben offenes Faß, welches in 1/3 seiner Höhe einen

hölzernen Hahn trägt, bis zur Höhe dieses Hahns damit angefüllt. Bevor man nun dem Fasse Kalkmilch entnimmt, füllt man dasselbe

nahezu

voll Wasser, rührt mit einem hölzernen Rührer beigezeichneter Form tüchtig um, so daß eine gleichmäßige Milch entsteht und

zapft nach

etwa einer halben Minute, in welcher sich die schwerem Theile zu Boden setzen, die Milch in einen Eimer zum Gebrauche ab.

Befolgt man

diese Vorschrift genau, so wird man in einem Eimer stets nahezu die gleiche Menge Kalk ausfüllen, wodurch

manche nachherigen lästigen Controllversuche unnütz werden. Täglich fügt man dann möglichst ebensoviel Kalkbrei nach als der

verbrauchten Kalkmilch entspricht.

Chlorbarium. – In einem, dem vorigen gleichen Fasse werden 100 Pfd. Chlorbarium in circa 500 Pfd. Wasser unter Umrühren gelöst. Ist die vollkommene Lösung erfolgt, so bedarf es beim

Gebrauch nicht des Umrührens, da dieselbe gleichmäßig ist und sich nicht verändert.

Für die Behandlung des Wassers gebe ich nun zunächst folgende Grundregeln und Erfahrungssätze:

1) Nach jedem Zusatz von Chlorbarium oder Kalkmilch muß das Wasser tüchtig umgerührt werden, Figur 11, damit eine vollkommene Mischung und damit die beabsichtigte

Wirkung stattfinden kann. Es kann dieses Umrühren ausreichend entweder mittelst mechanischer Rührwerke, oder mittelst einer

Stange,

welche am untern Ende ein etwa ein Quadratfuß großes ovales Bret trägt, geschehen. Das Umrühren soll nur eine vollkommene

Mischung

bewirken. Ein Durchpeitschen des Wassers mit Rührwerken, die sich theilweise außerhalb des Wassers bewegen, ist zu vermeiden,

da der

Niederschlag dadurch zu feinkörnig wird.

2) Der Kalkzusatz muß in gewissen Grenzen genau geregelt seyn. Zu wenig Kalk bewirkt eine unvollkommene

Reinigung und verhindert außerdem die Abscheidung des Niederschlages; zu viel Kalk schafft Kesselstein bildende Kalklösung

in das

Wasser und macht den Niederschlag so voluminös, daß derselbe bis zu dem 50fachen des Volumens einnimmt, welches er bei richtiger

Behandlung zeigt.

3) Ein Ueberschuß von Chlorbarium schadet nicht, derselbe hat nur den Nachtheil, daß der Werth des Ueberschusses verloren

ist. Zu wenig

Chlorbarium verhindert die Klärung.

4) Der Grund des Fehlschlagens aller bisherigen, in gleicher Weise mittelst Kalk und Chlorbarium gemachten Versuche liegt

in dem

unrichtigen quantitativen Zusatz dieser beiden Salze.

5) Ein erwärmtes Wasser klärt sich schneller, als kaltes, die erforderlichen Gefäße können deßhalb kleiner sein.

Die sub 2 und 3 genannten Erscheinungen, welche bei unrichtigem Zusatz von Kalk und Chlorbarium eintreten,

geben nun in der Praxis nach kurzer Zeit genügende Anhaltspunkte, um die erforderlichen Mengen richtig zu bemessen, und wird

der mit

der Reinigung zu betrauende Kesselheizer selten fehl gehen, wenn er sich allein hierdurch leiten läßt;

indeß für den Anfang der Manipulation empfiehlt es sich, unbedingt mit anderen, schärferen Reactionen vollkommen genau die

Mengen

festzustellen, welche zur Reinigung erforderlich sind.

Aetzkalk ist in geringer Menge in Wasser löslich, 1000 Theile Wasser lösen 1 Theil Kalk. Eine solche klare Lösung verschafft

man sich

durch Abfüllen der über dem Kalkbrei sich nach einiger Zeit bildenden klaren Wasserschicht. Mit wenigen Ausnahmen wird nun

bei jedem

ungereinigten Speisewasser eine Trübung zu beobachten sein, wenn in einem Glase gleiche Theile dieses klaren Kalkwassers und

ungereinigtes Speisewasser gemischt werden, ein Beweis, daß Kohlensäure oder doppelt-kohlensaurer Kalk vorhanden sind.

Letzteren wollen wir nun entfernen, und müssen deßhalb für eine vollkommene Reinigung so lange Aetzkalk resp. Kalkmilch zusetzen,

bis

eine Probe des durch ein kleines Filter geklärten Wassers, vermischt mit der gleichen Menge klarer Kalklösung, klar bleibt. In diesem Falle ist der Kesselstein bildende doppelt-kohlensaure Kalk vollkommen entfernt.

Die Reinigungsoperation selbst ist nun, wie folgt, auszuführen:

1) Man versetzt in einem Glase eine Probe des Speisewassers mit dem vorhin erwähnten klaren Kalkwasser; es wird in fast allen

Fällen

sofort eine Trübung entstehen von sich ausscheidendem einfach-kohlensaurem Kalk. Diese Beobachtung dient dazu, diese Reaction

kennen zu lernen und die späteren Versuche bei der Reinigung zu controlliren.

2) In gleicher Weise mischt man eine Probe des klaren Speisewassers mit klarer Chlorbariumlösung. Ist das Wasser gypshaltig,

so

entsteht sofort, oder nach 5 Minuten, eine Trübung von sich ausscheidendem schwefelsaurem Baryt. Trübt sich die Flüssigkeit

nicht, so

ist ein Zusatz von Chlorbarium überhaupt unnütz, was indeß nur selten der

Fall seyn wird.

3) Auf je 100 Kubikfuß fügt man einen halben Eimer dünner Kalkmilch und einen halben Eimer Chlorbariumlösung zu und rührt

tüchtig eine

Minute lang um. Dann beobachtet man, ob der sich bildende Niederschlag leicht und schnell zu Boden sinkt oder nicht. In jedem

Falle

filtrirt man eine kleine Probe in ein Gläschen ab und versetzt die durchlaufende klare Flüssigkeit mit klarem Kalkwasser.

Trübt sich

das Wasser sofort oder in einer viertel Minute, so fehlt Kalkmilch. Trübt sich das Wasser auf Zusatz von klarer Kalkmilch

nicht, so

kann auch der erste Zusatz von 1/2 Eimer auf je 100 Kubikfuß bereits zu groß gewesen seyn. Man versuche dann bei der nächsten

Operation ob man mit geringen Mengen Kalkmilch ausreicht.

Um nun genau den Punkt zu treffen, bei welchem weder zu viel, noch zu wenig Kalkmilch zugesetzt ist, lasse man beim ersten Versuche sich die Mühe nicht verdrießen, ganz allmählich mehr Kalkmilch zuzusetzen und nach

jedesmaligem tüchtigen Umrühren dieselbe Probe mit abfiltrirtem klaren Wasser und klarem Kalkwasser zu machen. Ist einmal das richtige Quantum bestimmt, so genügt nachher in den meisten Fällen ein Versuch, der die

Richtigkeil des Zusatzes constatirt.

Man nehme also nochmals einen viertel Eimer oder weniger dünner Kalkmilch, und genügt dieser Zusatz noch

nicht, nochmals ein so kleines Quantum, und wiederhole dieß so lange, bis Kalkwasser keine Trübung mehr hervorbringt. Dabei

merke man

sich genau das verbrauchte Quantum und die Consistenz der Kalkmilch. Nahezu das gleiche Quantum kann man dann bei späteren

Operationen

auf einmal zusetzen. Ist nun der richtige Kalkzusatz erreicht, so wird man in den meisten Fällen beobachten, daß der gebildete

Niederschlag sich schnell und schwer d.h. wenig voluminös zu Boden setzt. Zweierlei kann dieß indeß verhindern:

A. Mangel an Chlorbarium, der dadurch erkannt wird, daß eine abfiltrirte Probe

sich mit Chlorbariumlösung sofort, oder nach 5 Minuten, trübt. In diesem Falle setzt man noch etwas Chlorbariumlösung zu,

bis diese

Trübung nicht mehr stattfindet.

B. Mangel an Kalk, der indeß nur unbedeutend sein kann. Jedenfalls genügt der Zusatz von 1/8 Eimer

Kalkmilch.

Ist nun constatirt, daß Kalk und Chlorbarium in genügender Menge zugesetzt sind, so ist die Reinigungsoperation beendet, und

man

überläßt das Wasser der Ruhe, damit sich die ausgeschiedenen Theile zu Boden setzen können.

Bei richtiger Arbeit erfolgt nun die Klärung ganz überraschend schnell, so

daß bereits in einer viertel Stunde das Wasser als klar und von allen Kesselstein bildenden Substanzen befreit in das untere

Bassin

c (Fig. 10) abgelassen werden

kann. Treten andere Erscheinungen auf, so ist ein Fehler gemacht, und möge man in diesem Falle sich fragen, ob nicht in irgend

einem

Punkte von meiner Vorschrift abgewichen ist. Die Beschaffenheit der Speisewasser ist allerdings sehr verschieden, und ich

will nicht

abstreiten, daß in wenigen Fällen abweichende Erscheinungen eintreten können, die indeß eventuell durch den Rath eines Chemikers

ebenfalls zu beseitigen sein werden. Die sehr verschiedenen Speisewasser, welche ich bis jetzt Gelegenheit hatte, in größerem

Maaßstabe nach der vorgeschriebenen Methode zu behandeln, haben sich alle leicht und vollkommen geklärt, und bin ich der Ansicht,

daß

sich meine Methode mutatis mutandis auf alle Kesselspeisewasser anwenden

läßt.

Der sich bildende Schlamm ist so wenig voluminös, daß man denselben erst nach 8 oder 14 Tagen durch den unteren Hahn abzulassen

braucht. Es ist sogar rathsam, denselben möglichst lange im Klärgefäß zu belassen, da die Klärung desto schneller erfolgt,

je mehr

alter Niederschlag vorhanden ist.

Die Vortheile, namentlich die Kohlenersparnisse, welche dadurch erzielt werden, daß die Kessel mit einem Wasser gespeist werden,

welches unfähig ist Kesselstein abzusetzen, will ich nicht weiter erwähnen, da dieselben sich jedem Kesselbesitzer von selbst

aufdrängen, erwähnen will ich nur, daß Wasser, welches keinen Gyps enthält, wiederum Lösungsfähigkeit für Gyps resp. alten

Kesselstein

zeigt, so daß unvollkommen gereinigte Kessel nach kurzer Zeit vollkommen blank werden, eine Thatsache, die sich in meiner

Fabrik auf

das eclatanteste gezeigt hat. Ferner wird eine andere, häufig vorkommende Calamität, das Schäumen des Wassers, vollkommen

aufgehoben.

Ich bin bereit einem Jeden, der sich für die Sache interessirt, mit Rath und That kostenfrei an die Hand zu gehen und bitte

alle

Kesselbesitzer, welche Bedenken wegen der durch Anwendung meiner Methode verursachten Kosten tragen, um frankirte Einsendung

von circa 2 Pfd. ihres Speisewassers, damit ich nach Untersuchung desselben die zur Reinigung erforderliche

Menge Chlorbarium und etwaige sonstige, auf die Beschaffenheit des Wassers bezügliche, Verhaltungsmaßregeln angeben kann.

Im

Durchschnitt werden die Kosten 1 bis 2 Silbergroschen per 100 Kubikfuß nicht übersteigen, ein Werth, der

allein durch Kohlenersparniß reichlich aufgewogen wird. Außerdem bin ich bereit, einem Jeden die in meiner Fabrik in Thätigkeit

befindlichen Einrichtungen, in denen ich, wie bemerkt, in zwei kleinen Reservoiren täglich 10,000 Kubikfuß Wasser klären kann,

zu

zeigen.

Ich mache keinen Anspruch darauf, eine neue Idee zur Lösung der Kesselsteinfrage gegeben zu haben, dagegen behaupte ich, daß

das

Grundprincip meines Verfahrens, wie dieß bereits längst von anderer Seite anerkannt ist, das einzig existirende ist, welches

eine

radicale Lösung herbeiführen kann, und behaupte ferner, daß Mißerfolge, die bei Anwendung gleicher oder ähnlicher Verfahren

erzielt

sind, ihren alleinigen Grund in der Nichtbefolgung der von mir gegebenen Vorschriften haben.

Meine Angaben sind zunächst auf praktische Erfahrungen basirt, und sind, wie ich hoffe, so abgefaßt, daß auch ein Laie in

der Chemie

das Rechte zu treffen wissen wird; sie enthalten deßhalb Manches, was für einen Chemiker selbstverständlich ist.

Es gibt nun wohl wenig Probleme, deren Lösung so vielfach durch geheime Universalmittel versucht ist, und wenn auch von keinem

Geheimmittel bei der vorstehenden Darlegung die Rede sein kann, so werden doch aus der angegebenen Ursache Manche vor der

Anwendung

eines neuen „Mittels gegen Kesselstein“ zurückschrecken, nachdem sich unzählige andere als erfolglos bewiesen

haben. Aus diesem Grunde habe ich die HHrn. Geheim-Rath Director Dr. Karmarsch, Prof. Dr. Rühlmann und Prof. Dr. Heeren gebeten, die Einrichtungen meiner Fabrik in Augenschein zu nehmen, und hatten diese

Herren die Freundlichkeit, das am Schlusse meiner Abhandlung abgedruckte Gutachten darüber aufzustellen.

Als unanfechtbare Thatsache stelle ich zum Schluß nochmals hin, daß ich in meiner Fabrik durch Anwendung vorstehender Methode

von einer

sehr großen Calamität befreit worden bin.

Der geschäftliche Zweck, den ich bei dieser Veröffentlichung verfolge, besteht ausschließlich in dem Verkauf

eines der vielen Artikel meiner Fabrication, des Chlorbariums, dessen Darstellung ich in größtem Maaßstabe betreibe, und welches

ich

zu Concurrenzpreisen in den Handel bringe.

Chemische Fabrik List vor Hannover.

E. de Haën.

Nachtrag.

Neuere Erfahrungen veranlassen mich, das Vorstehende nachträglich in folgende einfache Vorschrift zusammenzufassen:

Man setze dem Wasser Chlorbariumlösung in genügender Menge zu und füge dann unter fortwährendem Umrühren Kalkmilch nach, bis

man

bemerkt, daß der Niederschlag sich zusammenballt, d.h. bis derselbe nach kurzer Ruhe als deutlich wahrnehmbare Flocken in

der sich

klärenden Flüssigkeit schwimmt. Hierauf rühre man noch eine Minute, und wird dann beobachten können, wie die Kalkflocken auch den letzten Rest des fein vertheilten Barytniederschlages mit zu Boden

reißen,

so daß man nach sehr kurzer Frist das klare Wasser vom Bodensatz ablassen kann. Die Erscheinung der Flockenbildung tritt,

sobald die

richtige Menge Kalk zugesetzt ist, mit größter Schärfe ein, und bedarf es keiner Controllversuche, sobald man mit Vorsicht

operirt.

Bei auf 35–45 Grad erwärmtem Wasser ist die Klärung in 10 Minuten vollkommen beendet, kaltes Wasser scheidet den bei weitem

größten Theil des Niederschlages ebenso schnell ab, nur hinterbleibt manchmal für einige Stunden eine sehr schwache Trübung,

die indeß

einer so unendlich kleinen Menge Kesselstein bildender Salze entspricht, daß man dieselbe unberücksichtigt lassen kann, wenn

man nicht

in der Lage ist die vollkommene Klärung abzuwarten. Der am Boden des Klärgefäßes befindliche Niederschlag gibt einen Anhaltspunkt

für

die Beurtheilung der Menge derjenigen Bestandtheile des Speisewassers, die bei Nichtanwendung der Reinigungsoperation in dem

Dampfkessel als Kesselstein oder Schlamm sich abscheiden müssen, und möge man darnach den Werth der Methode beurtheilen.

Von der Anwendung sehr großer Reinigungsgefäße rathe ich ab, da das Rühren resp. das gleichmäßige Vermischen mit den zugesetzten

Flüssigkeiten darin nur unvollkommen geschehen kann. Bei erwärmtem Wasser genügen 2 Gefäße von je 250 Kubikfuß Inhalt, um

10000

Kubikfuß pro 24 Stunden zu klären, und reichen 3 Klärgefäße aus, um dasselbe Quantum in 12 Stunden zu

reinigen.

Für einen kleineren Betrieb von 20 bis 30 Pferdekraft kann man sich auch dreier oder mehrerer kleiner hölzerner Bottiche bedienen,

etwa

oben offener Palmoelfässer von circa 15 Ctr. Inhalt, von denen man eines als Klärwasserbassin (vgl. Bassin

c, Fig. 10) zweckmäßig in die

Erde gräbt; der Heizer wird nach kurzer Uebung stets Zeit finden, in denselben ein entsprechendes Quantum Wasser zu reinigen.

Sollten meine Vorschriften in irgend einem Falle nicht ausreichen, d.h. sollte trotz scheinbar genauer Befolgung derselben

die schnelle

Klärung nicht gelingen, so bitte ich nochmals unter Einsendung einer Wasserprobe von circa 2 Pfund mir

schriftlich die vorliegenden Mißstände anzugeben und sich Raths bei mir zu erholen. Ich habe es mir einmal zur Aufgabe gestellt,

die

Kesselsteinfrage gründlich zu beseitigen und stelle Jedermann die ausgedehnten Kräfte meines chemischen

Laboratoriums gratis für diese Frage zur Verfügung.

Meine mit den verschiedensten Speisewassern täglich fortgesetzten Versuche berechtigen mich immer mehr zu der Annahme, daß

jedes

Wasser sich nach der beschriebenen Methode reinigen läßt, und daß die

Kosten des Verfahrens gegenüber den erzielten Vortheilen gar keine Rolle spielen.

Zum Schluß noch eine Bemerkung über die chemischen Eigenschaften des Chlorbariums und Chlorcalciums, zu der ich durch Bedenken,

welche

mir Seitens mehrerer Kesselbesitzer ausgesprochen wurden, veranlaßt werde. Chlorbarium und Chlorcalcium sind Salze, welche

in keiner

Weise durch ihren Chlorgehalt dem Wasser oder dem daraus erzielten Dampfe ätzende Eigenschaften zufügen. Unser gewöhnliches

Kochsalz,

das Chlornatrium, welches in den hier in Betracht kommenden Eigenschaften den erwähnten beiden Salzen vollkommen gleich steht,

enthält

circa 60 Proc. Chlor, ohne daß die ätzenden Eigenschaften des Chlors darin irgendwie wahrzunehmen

sind. Man verwechsele Chlorcalcium nicht mit Chlorkalk, einem Körper, der eine ganz andere chemische Zusammensetzung hat;

außerdem

vergegenwärtige man sich, daß bei der Reinigungs-Operation der Zusatz ein so geringer ist, daß derselbe den Salzgehalt des

Wassers ebenso vermehrt, wie dieß bei einer Lösung von einem Körnchen Kochsalz in der Größe einer kleinen Erbse in einem Pfund

Wasser

geschieht.

Man möge mir von Seiten Unterrichteter in der Chemie diese letztere Darlegung nicht verübeln; dieselbe ist, wie ich aus Erfahrung

weiß,

da ich zu allen Kesselbesitzern spreche, durchaus nicht unnütz.

In einer späteren Abhandlung werde ich die Resultate veröffentlichen, welche bei Anwendung meiner Methode erzielt sind und

erbitte mir

die Mitwirkung derjenigen Herren Kesselbesitzer, welche dieselbe anwenden. Einstweilen kann ich als Thatsache in dieser Hinsicht

anführen, daß in meiner Fabrik ein 20pferdiger Röhrenkessel (Meyn'sches Patent Carlshütte, Rendsburg) der bei, Tag und Nacht,

ununterbrochenem Betriebe in 6 Wochen etwa 20 Tausend Kubikfuß Wasser verdampft hatte, beim Oeffnen nicht die leiseste Spur

einer

Kesselsteinbildung zeigte. Das abgeblasene Wasser war vollkommen klar und zeigte eine schwach alkalische Reaction, eine Eigenschaft,

die eine Garantie dafür bietet, daß die Kesselwände nicht angegriffen werden können.

Ueber Resultate beim Locomotiv-Betrieb werde ich in Kurzem in der Lage sein, Mittheilungen zu machen.

Gutachtlicher Bericht über das de Haën'sche Verfahren zur Verhinderung der

Kesselsteinbildung.

Nachdem wir Unterzeichnete auf Eïnladung des Hrn. E. de Haën am 7. April d. J. uns in der

chemischen Fabrik desselben eingefunden hatten, wurde in unserer Gegenwart

eine Wasserreinigung in größerem Maaßstabe, nämlich in einem eisernen Behälter von 14 Fuß Länge, 4 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe

vorgenommen.

Das vollkommen rationelle Verfahren beruht einfach darauf, dem Wasser vor dessen

Eintritt in den Dampfkessel diejenigen Stoffe zu entziehen, welche die Kesselsteinbildung veranlassen, nämlich kohlensauren

Kalk,

schwefelsauren Kalk und eventuell kohlensaures Eisen. Letzteres findet sich in dem Wasser der de Haën'schen Fabrik in solcher Menge, daß das Wasser nach kurzem Verweilen an der Luft eine starke braune Trübung

zeigt.

Zur Fällung des kohlensauren Kalkes wird Kalkmilch in gerade geeigneter Menge, zur Fällung der Schwefelsäure

des Gypses Chlorbaryum angewandt. Dabei zeigt sich nun die überraschende, für die vorliegende Reinigungsart

wesentliche Erscheinung, daß der Niederschlag von schwefelsaurem Baryt, welcher sich sonst, unter gewöhnlichen Verhältnissen,

seiner

außerordentlichen Feinheit wegen ungemein langsam absetzt, durch den zugleich gebildeten Niederschlag von kohlensaurem Kalk

eingehüllt

und mit niedergerissen wird. Nicht minder scheidet sich auch das, durch die Kalkmilch zersetzte Eisensalz ab und schlägt sich

gemeinschaftlich mit dem übrigen Niederschlage nieder, der sich in Gestalt sandiger Flocken sehr schnell als compacte Schicht

am Boden

des Gefäßes absetzt.

Bei dem in unserer Gegenwart ausgeführten Versuche war das Wasser etwas erwärmt, doch zeigten im Kleinen ausgeführte Gegenversuche,

daß

die Fällung und der Absatz des Niederschlages auch in der Kälte ebenso gut von Statten geht. Eine Filtration ist keineswegs

erforderlich, weil sich der Niederschlag in kurzer Zeit, etwa in einer Viertelstunde oder wohl noch schneller so schön absetzt,

daß

man das überstehende klare Wasser durch einen, einige Zoll über dem Boden des Gefäßes befindlichen Hahn klar ablassen kann.

Auch ist

es nicht nöthig den Niederschlag nach jeder Operation aus dem Gefäße zu entfernen, vielmehr kann man ihn bei wiederholten

Operationen

ohne Nachtheil immer wieder mit aufrühren, bis er, je nach der Beschaffenheit des Wassers, sich in unbequemer Menge angesammelt

hat.

Das solchergestalt gereinigte Wasser enthält keine Spur von kohlensaurem und schwefelsaurem Kalk und befindet sich in einem,

der

Kesselsteinbildung völlig unfähigen Zustande, weil das durch die Reinigungsoperation entstandene

Chlorcalcium bekanntlich als außerordentlich leicht lösliches, zerfließliches Salz, sich selbst bei starker Verdampfung des

Wassers

nicht ausscheiden und zu Kesselsteinbildung Veranlassung geben kann. Ja, nach Beobachtung des Hrn. de

Haën scheint das von schwerlöslichen Kalksalzen befreite

Wasser die Eigenschaft zu besitzen, schon gebildeten Kesselstein wieder aufzulösen, denn, nachdem ein früher mit ungereinigtem

Wasser

betriebener und mit Kesselstein bekleideter Kessel mit dem nach dem neuen Verfahren behandelten Wasser einige Zeit gespeist

worden,

zeigten sich die Kesselwände wieder völlig rein.

Die Kosten werden sich jedenfalls ziemlich niedrig berechnen. Bei einem Preise des Chlorbaryums von 3 1/2 Thlr. pro Centner oder etwa 1 Sgr. pro Pfund, würde z.B. bei einem mittleren Gehalt von etwa 0,3 Grm.

Gyps im Liter Wasser, die Reinigung von 100 Ctr. nur etwa 2 Pfd. Chlorbaryum (2 Sgr.) beanspruchen.

Wir tragen hiernach kein Bedenken, das de Haën'sche Verfahren als ein wirklich

radicales zu bezeichnen, so daß bei Einführung desselben von Kesselstein kaum mehr die Rede sein kann.

Als Vortheile des Verfahrens verdient angeführt zu werden: die leichte praktische Ausführbarkeit und Unfehlbarkeit, da keine

Filtration

nöthig; Unmöglichkeit der Kesselsteinbildung, geringe Kosten, einfache Apparate, die bei jeder Kesselanlage ausführbar sind;

Kohlenersparniß, Erhaltung der Kessel, namentlich der Röhrenkessel, seltene Betriebsstörung durch Abblasen.

Hannover, den 12. April 1873.

Karmarsch,

Rühlmann,

Heeren,

Director d. polytechn. Schule.

Professor.

Professor.

Tafeln